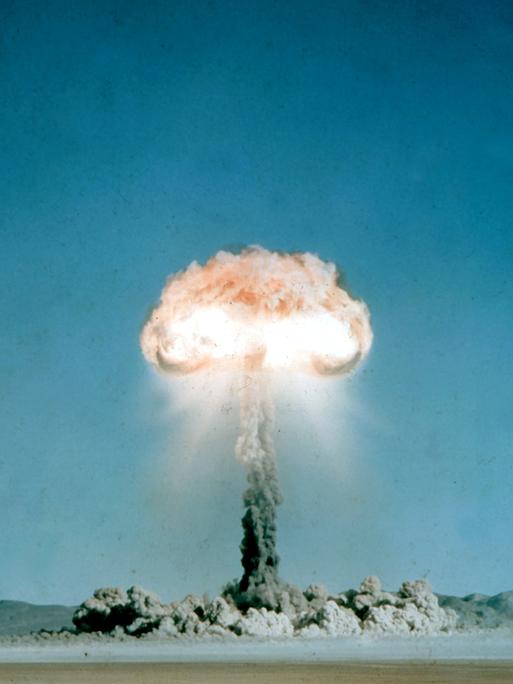

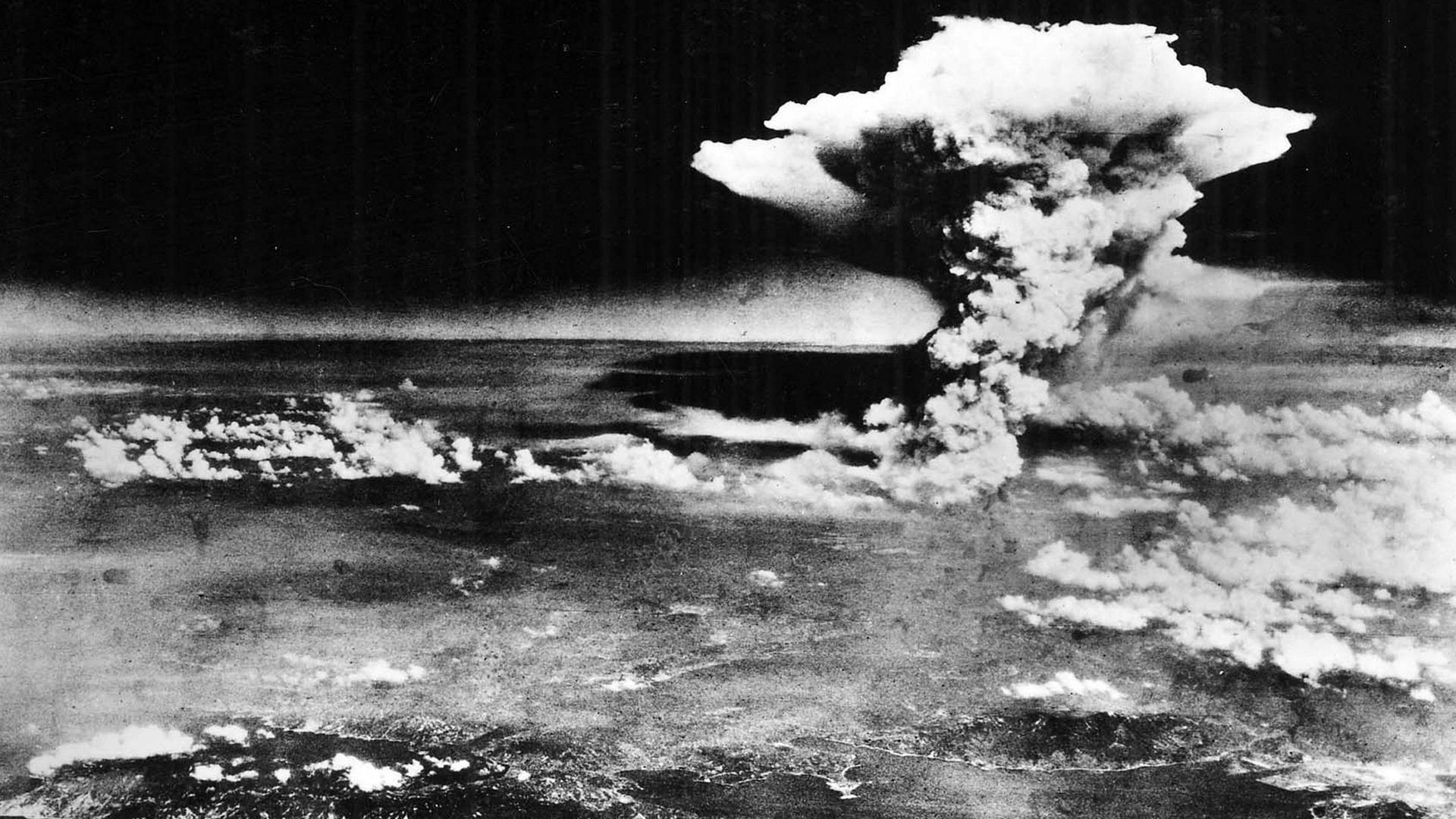

Am 6. August 1945 warfen die USA eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab, um das Ende des Zweiten Weltkriegs zu beschleunigen. Drei Tage später detonierte eine weitere Atombombe über Nagasaki. Schätzungen zufolge kamen bei den beiden Abwürfen bis zu 250.000 Menschen ums Leben. Noch heute leiden viele Menschen in der Region unter gesundheitlichen Spätfolgen.

Seither gab es immer wieder politische Bemühungen, abzurüsten. Doch die schweren Spannungen zwischen Russland und dem Westen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Angst vor nuklearen Attacken erneut aufleben lassen. Der russische Präsident Putin hat unter anderem die Atomdoktrin seines Landes verschärft. Ende Oktober 2025 kündigte US-Präsident Trump zudem neue Atomwaffentests an.

Inhalt

- Die Zeit der atomaren Abrüstung

- Wiederholt sich das globale Wettrüsten?

- Was versteht man unter atomarer Abschreckung?

- Was spricht gegen atomare Abschreckung?

- Was spricht für atomare Abschreckung?

- Was bringt der jüngste Atomwaffenverbotsvertrag?

- Sollte Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigen?

Zeit der atomaren Abrüstung

Im Kalten Krieg begann ein beispielloses Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion, begleitet von zahlreichen atomaren Tests. Gleichzeitig setzte eine Diskussion über Abrüstung und Kontrolle ein. Seither wurden verschiedene Abrüstungsverträge geschlossen, um die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Mit Erfolg: Seit Hiroshima und Nagaski wurden keine Atombomben mehr eingesetzt.

Wiederholt sich das globale Wettrüsten?

Doch die Abrüstungsbemühungen scheinen der Vergangenheit anzugehören, die Gefahr einer nuklearen Eskalation ist heute so groß wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Wir lebten längst in einem neuen "Atomwaffenzeitalter", warnt die Politologin Nicole Deitelhoff. Bis auf den 2026 auslaufenden New START-Vertrag zwischen Russland und den USA seien alle Rüstungskontrollverträge "kaputtgegangen".

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 versucht der russische Präsident Wladimir Putin, den Westen auch durch atomaren Drohungen von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten. Zuletzt testete Russland einen atomwaffentauglichen Torpedo und einen neuen Marschflugkörper.

US-Präsident Trump kündigte daraufhin „Tests unserer Atomwaffen auf gleicher Basis“ an – und bezog sich auf „Testprogramme anderer Länder“. Auch wenn vieles an Trumps Ankündigung unklar ist, könnte nach Einschätzung Deitelhoffs eine „weitere Stufe“ im Bedrohungsszenario erreicht werden, auf der sich beide Seiten gegenseitig hochschaukeln.

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen neuen nuklearen Wettrüsten. Die seit Jahrzehnten rückläufige Zahl an Atomwaffen weltweit könnte bald erstmals wieder steigen, heißt es im aktuellen Jahresbericht des Stockholmer Instituts.

Der deutliche und kontinuierliche Rückgang des weltweiten Atomwaffenbestands seit dem Kalten Krieg ist laut dem Institut vor allem darauf zurückzuführen, dass Russland und die USA ausrangierte Sprengköpfe schrittweise demontiert haben.

Bei der Zahl einsatzfähiger Sprengköpfe hingegen beobachtet SIPRI bereits seit einiger Zeit wieder einen Anstieg. Demnach gibt es weltweit rund 12.000 nukleare Sprengköpfe, von denen etwa 9.600 einsatzfähig sind.

Die USA und Russland besitzen rund 90 Prozent aller Atomwaffen. Beide Staaten haben den Experten zufolge umfangreiche Modernisierungsprogramme durchgeführt. Auch nahezu alle übrigen Atomwaffenstaaten – Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel – setzten Programme zur Modernisierung von Atomwaffen fort. Am schnellsten wächst laut SIPRI das chinesische Atomwaffenarsenal.

Was versteht man unter atomarer Abschreckung?

Hinter dem Besitz von Atomwaffen steckt das Konzept der nuklearen Abschreckung. Dieses soll verheerende Atombombeneinsätze wie jene in Hiroshima und Nagasaki verhindern ‒ sagen zumindest die Befürworterinnen und Befürworter. Die Theorie beruht auf dem “Gleichgewicht des Schreckens”: Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Die Annahme ist, dass deswegen niemand schießt.

Was spricht gegen atomare Abschreckung?

Ein zentrales Ziel der atomaren Abschreckung ist die Wahrung des Friedens. Funktioniert das? Die Politologin Carmen Wunderlich widerspricht: Auch zwischen Atomwaffenstaaten kam es mehrfach zu Konflikten – etwa zwischen Indien und Pakistan, wo ein nuklearer Schlagabtausch plötzlich denkbar wurde.

Trotz der vermeintlich abschreckenden Wirkung ihrer Atomwaffen würden Atommächte immer wieder von nicht-nuklear bewaffneten Akteuren konventionell angegriffen, sagt Wunderlich. Ein Beispiel sei der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Atomwaffen haben der Politologin zufolge weder den USA geholfen, ihre Ziele in den Kriegen im Irak und in Afghanistan zu erreichen, noch war die Sowjetunion in Afghanistan erfolgreich.

Auch der US-amerikanische Psychologe David Barash ist vom Konzept der atomaren Abschreckung nicht überzeugt. Es basiere auf der Annahme, dass man einen potenziellen Gegner mit der Androhung schrecklichster Konsequenzen in Angst und Schrecken versetzen könne. Doch in der Regel geschehe dies in Krisenzeiten mit hohem Zeitdruck.

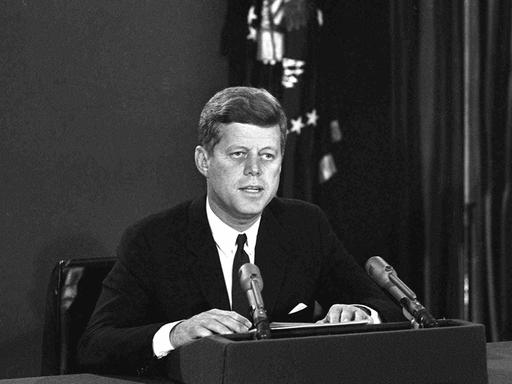

Entscheidungen beruhten oft nicht auf logischem Kalkül, sondern würden von Wut, Angst oder Rache beeinflusst, sagt Barash. Der Psychologe ist überzeugt, dass nukleare Abschreckung das Risiko eines Atomkriegs erhöht. Als Beleg nennt er die Kubakrise von 1962, bei der die geplante Stationierung sowjetischer Atomraketen auf Kuba die Welt an den Rand eines Atomkriegs brachte.

Was spricht für atomare Abschreckung?

Jonas Schneider, Atomwaffen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält diese Argumentation nicht für überzeugend. Seiner Ansicht nach lässt sich die Kuba-Krise nicht mit der Gegenwart zu vergleichen. Anders als 1962 gebe es heute Gesprächskanäle für Krisenkommunikation abseits der Öffentlichkeit, wodurch das Risiko unbeabsichtigter Atomschläge gering sei, meint er.

Insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt laut Schneider in doppelter Hinsicht, wie wirksam nukleare Abschreckung ist. In einer Welt ohne Atomwaffen würde Russland offensiver gegen Waffenlieferungen über Polen in die Ukraine vorgehen. „Russland kann hiergegen aber nicht militärisch vorgehen, weil Polen NATO-Territorium ist“, so Schneider.

Wenn Russland die polnischen Basen an der ukrainischen Grenze militärisch angreifen würde, müsste es zumindest befürchten, einen nuklearen Gegenschlag auszulösen, so Schneider. Da Polen also als NATO-Mitglied auch durch US-Atomwaffen geschützt sei, handele Russland deutlich vorsichtiger.

Was bringt der jüngste Atomwaffenverbotsvertrag?

Wie geht es weiter? Der jüngste Atomwaffenverbotsvertrag, der 2021 in Kraft trat, sollte neuen Schub geben. Er verbietet Produktion, Tests, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Doch seine Wirkung ist ungewiss: Die neun Atommächte sowie die NATO-Staaten ‒ mit Ausnahme der Niederlande ‒ sind dem Vertrag nicht beigetreten.

Jonas Schneider von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht den Verbotsvertrag kritisch. Staaten, die Atomwaffen komplett verbieten wollen und eine schrittweise nukleare Abrüstung ablehnen, müssen seiner Ansicht nach erklären, wie das praktisch funktionieren soll.

Die Länder müssten Strategien entwickeln, die sicherstellen können, dass der Atomwaffenverbotsvertrag nicht nur auf westlicher Seite zu Ergebnissen führt, sondern dass vor allem auch Staaten wie China, Russland und Nordkorea mit voranschritten. „Nur unter diesen Bedingungen könnten westliche Regierungen ihren Bürgern auch verkaufen, dass die eigene Sicherheit erhöht würde“, sagt Schneider.

Sollte Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigen?

Auch die Frage der nuklearen Teilhabe Europas bleibt noch offen. Die USA haben versprochen, mit ihren Atomwaffen auch die Bündnispartner der NATO zu beschützen. Die US-amerikanischen Atomwaffen lagern dafür in Belgien, Italien, den Niederlanden, der Türkei und auch in Deutschland, auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel.*

Seit Jahrzehnten gibt es Debatten um deren Abzug. Doch der russische Angriff auf die Ukraine hat nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Carmen Wunderlich die Situation geändert: „Es ist jetzt absolut undenkbar, dass Deutschland aus der Teilhabe austritt.“

*Wir haben die Aufzählung der Standorte der US-Atomwaffen korrigiert.

ema, pto, bth