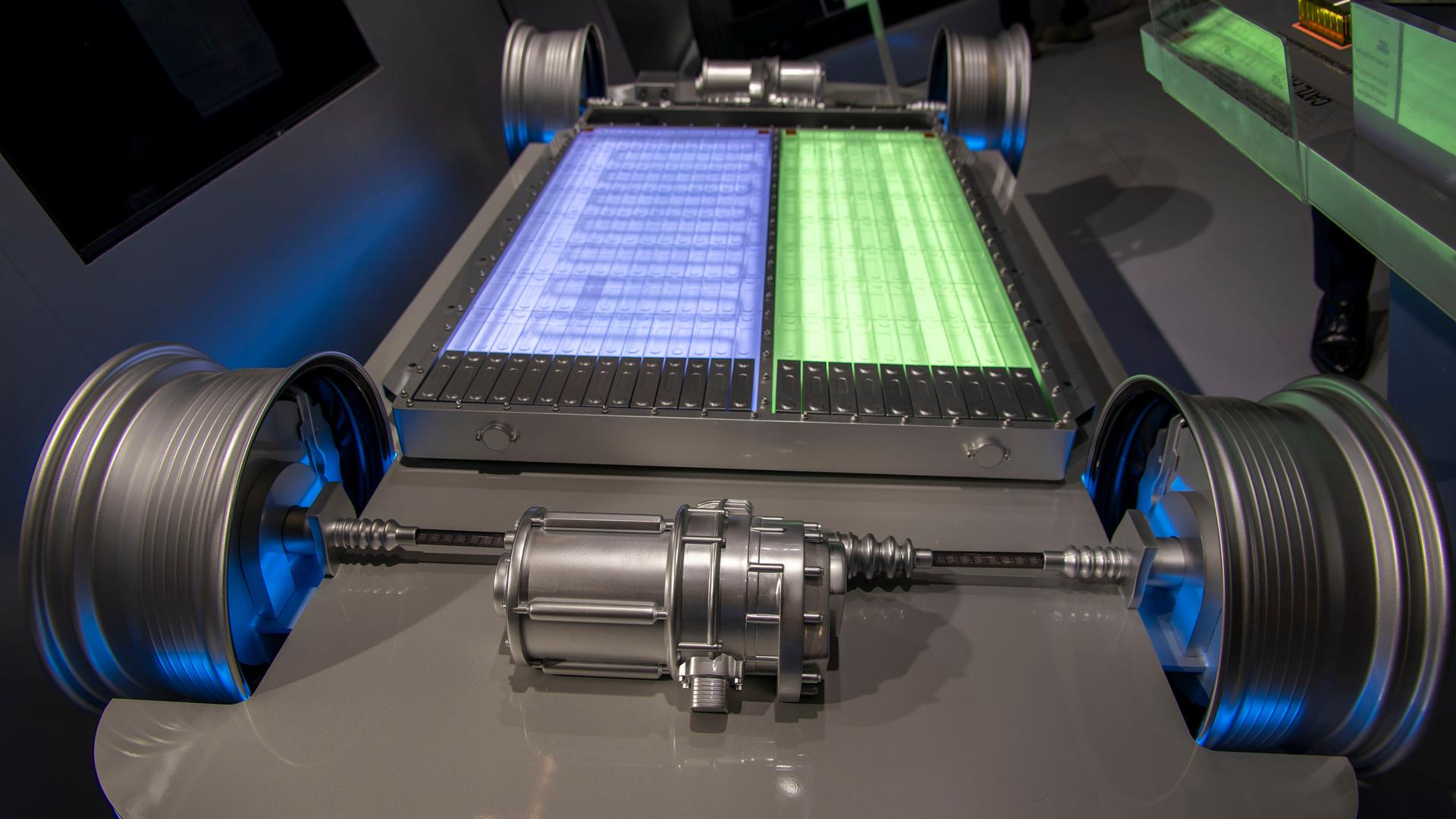

Ohne Batterien fährt kein Elektroauto, ohne sie lässt sich Strom aus Wind und Sonne nicht speichern. Sie sind das Herzstück der Energiewende und entscheidend für den schnellen Ausstieg aus fossilen Energien. Die Nachfrage wächst rasant, ebenso die Zahl neuer Gigafactories in Europa.

Doch die grüne Technologie hat Nebenwirkungen: Der Abbau von Lithium und Kobalt in Chile oder im Kongo gilt als problematisch, und auch die Produktion selbst braucht viel Energie und Wasser und setzt zudem Chemikalien frei. Es gibt allerdings vielversprechende Ansätze, um diese negativen Folgen zu reduzieren.

E-Auto oder Verbrenner – Klimabilanz im Vergleich

Der Klimawandel schreitet voran, die Emissionen müssen dringend sinken, auch im Verkehr. In der EU sollen daher ab 2035 keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden, auch wenn dieses Verbrenner-Aus immer wieder kritisiert wird. Dennoch gilt: Die Zukunft gehört dem Elektroauto. Es stößt im Betrieb kein CO2 aus und ist über seinen gesamten Lebenszyklus deutlich klimafreundlicher als ein Verbrenner.

Zwar ist die Herstellung von Batterien und Fahrzeugen energieintensiv und verursacht anfangs viele Emissionen. Doch das E-Auto kann diesen Produktionsnachteil ausgleichen. Eine aktuelle Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) zeigt zum Beispiel, dass heute in Europa verkaufte vollelektrische Autos über ihre Lebensdauer 73 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als Benziner. Die Emissionen von E-Autos sinken demnach schneller als noch vor wenigen Jahren erwartet, wie die Wissenschaftlerin Marta Negri vom ICCT sagt. „Dieser Fortschritt ist vor allem auf den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien und die hohe Effizienz batteriebetriebener Fahrzeuge zurückzuführen“, so Negri.

E-Autos allein sind dennoch keine Lösung für eine Verkehrswende. Weniger Autos, bessere Bus- und Bahnangebote, sichere Radwege und Carsharing gehören ebenso dazu. Klar ist aber auch: Ohne Batterien, ob im Auto oder als Speicher für Solar- und Windstrom, lässt sich der Abschied von fossilen Energien nicht schaffen.

Europas Batterie-Boom

Die Nachfrage nach E-Autos wächst: 2023 waren in Europa schon 21 Prozent aller Neuzulassungen elektrisch, in China sogar 38 Prozent. Doch noch stammen fast 90 Prozent der Batterien aus China.

Das will die EU ändern und setzt auf eigene Gigafactories, um unabhängiger zu werden. Die Batterieindustrie ist in Europa noch sehr jung, entwickelt sich aber im Rekordtempo.

Besonders Ungarn möchte hier eine Schlüsselrolle spielen. Präsident Viktor Orbán lockt vor allem chinesische und koreanische Konzerne mit Subventionen ins Land. Audi, BMW oder Mercedes sollen ihre Akkus künftig nicht mehr aus Asien beziehen, sondern direkt vor Ort. Eine neue Fabrik des chinesischen Unternehmens CATL in der Nähe von Debrecen soll laut Max-Planck-Institut die ungarische Produktionskapazität noch einmal mehr als verdoppeln.

Auch in Deutschland produziert CATL seit 2023 in Thüringen. Dabei habe Deutschland finanzielle Mittel und nationale Akteure, um selbst eine Batterieproduktion auf die Beine zu stellen, so Pálma Polyák, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.

In Grünheide bei Berlin laufen Teslas mit Akkus des chinesischen Herstellers BYD vom Band. Inzwischen produziert das Werk aber auch erste eigene Batteriezellen, wenn auch noch im kleinen Maßstab.

Umweltprobleme in der Batterieproduktion

Die ökologischen Kosten von Batterien beginnen oft weit entfernt von Europa: Lithiumabbau in Chile entzieht Wüstenregionen das Wasser, Nickelminen in Indonesien zerstören Regenwald, und Kobalt wird im Kongo vielfach unter gefährlichen Bedingungen gefördert. Doch auch dort, wo die Rohstoffe zu Batterien weiterverarbeitet werden, gibt es Umweltfolgen.

Die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen verschlingt große Mengen Energie und Wasser. Pro Kilowattstunde Batteriekapazität sind es laut Tim Wicke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung theoretisch 15 Liter, in der Praxis oft mehr als doppelt so viel. In wasserarmen Regionen wird das zum Problem, zum Beispiel in Debrecen in Ungarn, wo CATL baut, oder in Grünheide in Brandenburg, wo Tesla produziert. Beide Orte hatten schon mit Dürren zu kämpfen, erklärt Pálma Polyák vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.

Hinzu kommen Chemikalien, die in die Umwelt gelangen. Im ungarischen Göd, wo Samsung produziert, wies Greenpeace im Abwasser 200 Mikrogramm pro Liter NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidon) nach, ein Lösungsmittel, das in der EU als „schädlich für das ungeborene Leben“ eingestuft ist. Greenpeace glaubt, dass auch über Staubpartikel weitere Schadstoffe in die Umwelt gelangen. In Bodenproben fand die Umweltorganisation doppelt so hohe Nickelwerte wie erlaubt.

In Deutschland sieht Tim Wicke die Batterieproduktion nicht als gefährlich: Kritische Chemikalien würden wiederverwendet, spezielle Filter reinigten die Luft. Weitaus problematischer sieht er den Abbau seltener Rohstoffe.

Im Gegensatz zu fossilen Energien, die seit Jahrzehnten ganze Ökosysteme zerstören, bieten Batterien allerdings gute Chancen, sauberer zu werden und Kreisläufe zu schließen.

Wege zur sauberen Batterie

Damit Batterien wirklich eine saubere Zukunftstechnologie werden, arbeiten Forschung und Industrie an mehreren Stellschrauben.

Batteriespeicher ohne giftige Lösungsmittel

In jeder Batterie sitzen zwei Elektroden, die Strom speichern: eine Anode und eine Kathode. Sie bestehen aus hauchdünnen Metallfolien, die mit aktivem Material beschichtet werden – also Stoffen wie Lithiumverbindungen oder Graphit, die den Strom tatsächlich speichern. Bisher passiert das mit einer nassen Paste, die aufwendig getrocknet werden muss, ein Prozess, der viel Energie frisst und giftige Lösungsmittel freisetzt.

Mit einem neuen Trockenverfahren lässt sich das Pulver direkt auf die Folien auftragen. Das spart Energie, Chemikalien und Kosten. Tesla testet in Grünheide bereits diese sogenannte Trockenbeschichtung, die ganz ohne NMP auskommt.

Neue Batterietypen

Eine Studie der Fraunhofer FFB und der Universität Münster zeigt, dass Natrium-Ionen-Batterien kurz vor dem Sprung in die industrielle Massenproduktion stehen. Noch speichern sie weniger Energie als klassische Lithium-Ionen-Batterien, doch mit neuen Materialien könnten sie schnell aufholen. Ihr großer Vorteil: Natrium ist reichlich vorhanden und ist zudem leichter und umweltfreundlicher zu gewinnen als Lithium, zum Beispiel in unterirdischen Salzvorkommen oder durch das Verdampfen von Salzwasser. Mehrere Hersteller planen bereits Fabriken im Gigafactory-Maßstab.

Recycling von Rohstoffen

In Europa entstehen derzeit immer mehr Recyclinganlagen für alte Lithium-Ionen-Batterien. Diese Anlagen zerlegen die Batterien zunächst in ihre Bestandteile und gewinnen dann in großen Fabriken wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt zurück. Bis 2026 sollen die Kapazitäten laut Fraunhofer-Institut auf rund 330.000 Tonnen pro Jahr steigen.

Second Life: Ein zweites Leben für Batterien

Batterien müssen nach ihrem Einsatz im Auto nicht sofort recycelt werden. Sie können ein „zweites Leben“ bekommen. Firmen wie das Aachener Startup Wildfang oder Stable Energy aus München bauen aus gebrauchten Akkus stationäre Speicher für Industrie und Gewerbe. So lassen sich erneuerbare Energien puffern und die Nutzungsdauer der Batterien deutlich verlängern.

Auch Forschende an der RWTH Aachen sehen hier großes Potenzial: Unter guten Bedingungen können Second-Life-Batterien fast genauso lange halten wie neue.

Politische Weichenstellung

Die EU hat 2024 ihre Industrieemissionsrichtlinie überarbeitet und erstmals auch die Batteriezellproduktion einbezogen. In Zukunft sollen auf EU-Ebene für alle Werke Referenzberichte zur „besten verfügbaren Technik“ erstellt werden. Laut UBA-Experte Christian Lehmann ist das aber schwierig, weil sich die Branche und ihre Prozesse so schnell entwickeln: Neue Zellchemien, Elektrolyte und Produktionsverfahren entstehen ständig, feste Standards gibt es bisher kaum europaweit und weltweit.

ema