Grüne Technologien wie Windräder, E-Autos und Wasserstoff sollen helfen, das Klima zu schützen. Doch ihr Ausbau folgt oft alten Mustern von Ausbeutung – besonders im globalen Süden. Firmen und Regierungen aus dem Norden holen sich Rohstoffe und Land, oft auf Kosten der Menschen vor Ort. Viele verlieren ihre Heimat, werden vertrieben oder haben kein Mitspracherecht.

Einige Forschende und internationale NGOs sprechen daher auch von „grünem Kolonialismus“. Was ist dran an der Kritik? Und: Kann die Energiewende gelingen, ohne neue Ungerechtigkeiten zu schaffen?

Wie setzen sich bei „grüne Technologien” koloniale Abhängigkeiten fort?

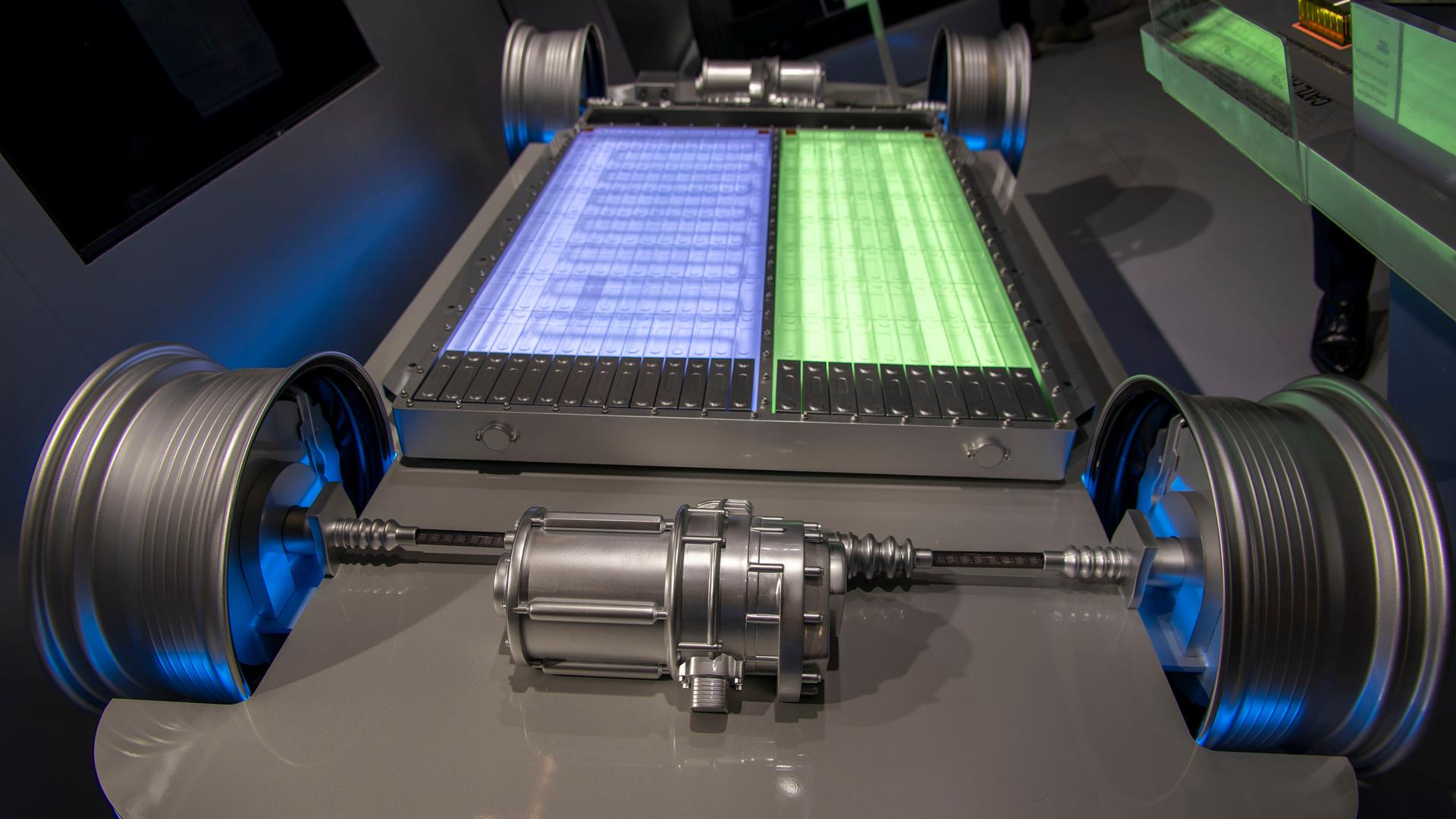

Die Energiewende gilt als Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise. Industrienationen brauchen für sie andere Rohstoffe als für fossile Technologien - doch deren Abbau folgt oft den selben Mustern der Ausbeutung:

In Marokko verlieren Nomaden ihr Land an riesige Solarparks, die Strom für Europa liefern sollen. In Indien werden Dörfer für Photovoltaikprojekte verdrängt, in Kenia müssen Massai Geothermieanlagen weichen. Auf der indonesischen Insel Halmahera zerstört Nickelabbau den Lebensraum indigener Jäger und Sammler – für Batterien in unseren E-Autos.

Der Politikwissenschaftler Felix Malte Dorn spricht von einer „grünen Ressourcenfrontier“: Der Rohstoffhunger nach Lithium, Nickel und Kobalt verschärft Umweltzerstörung und soziale Konflikte, meist in Regionen, die von der Energiewende kaum profitieren. Er nennt das „grünen Extraktivismus“.

Fortsetzung der imperialen Lebensweise

Einige NGOs und Wissenschaftler sprechen gar von „grünem Kolonialismus“. Politikwissenschaftlerin Christina Dietz etwa sieht darin eine Fortsetzung der imperialen Lebensweise – in Grün. Denn auch für fossile Technologien haben Industrienationen seit Jahrzehnten massive Umweltzerstörungen und Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen – und tun es immer noch. Menschen werden vertrieben, damit Öl gefördert werden kann oder die Umweltschäden durch die Förderung rauben ihnen ihre Lebensgrundlagen. Fossile Technologien zerstören zudem das Klima und die Folgen des Klimawandels treffen wiederum insbesondere Menschen im Globalen Süden.

Statt Öl, werden heute Wind, Sonne oder Wasserstoff aus dem globalen Süden geholt, aber die Machtverhältnisse bleiben dieselben. Der globale Norden könne so seine Lebensweise erhalten, während im Süden Ungleichheit wachse, sagt Dietz.

Auch der Handel mit Emissionszertifikaten steht in der Kritik. Firmen aus dem globalen Norden sichern sich CO₂-Rechte durch Schutzprojekte im Süden – oft auf Kosten der lokalen Bevölkerung. Studien zeigen: Bis zu 90 Prozent der Zertifikate sparen kein CO₂ ein.

Welche Rohstoffe sind besonders begehrt und wo lagern sie?

Rohstoffe stehen im Zentrum der Energiewende, etwa für Batterien, Wasserstofftechnologien oder erneuerbare Energien. Besonders gefragt ist Lithium: Es steckt etwa in Akkus für E-Autos. Die weltweit größten Vorkommen liegen im sogenannten Lithium-Dreieck: Argentinien, Bolivien und Chile. In der chilenischen Atacama-Wüste gefährdet der Abbau durch massiven Wasserverbrauch nicht nur das fragile Ökosystem, sondern auch die Lebensgrundlagen indigener Gemeinschaften.

Oder Kupfer: Ein einziges großes Windrad braucht bis zu 30 Tonnen davon, in E-Autos steckt fast dreimal so viel wie in Verbrennern. Der deutsche Bedarf könnte sich bis 2035 verdoppeln. Ein Großteil des Kupfers stammt aus Chile, vor allem aus der Atacama-Wüste, einer der trockensten Regionen der Erde. Dort werden für eine Tonne Kupfer Hunderte Tonnen Gestein gesprengt, zerkleinert und mit Wasser und Schwefelsäure behandelt, mit schweren Folgen für Umwelt und Gesundheit. Viele Bergleute erkranken, eine Stadt wurde bereits umgesiedelt.

Auch grüner Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle, damit sich Chemie- und Stahlindustrie von Kohle, Öl und Gas verabschieden können. Die Herstellung erfordert enorme Mengen Strom aus Sonne und Wind. Ein Beispiel ist die Pilotanlage Haru Oni in Patagonien, Chile, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Dort wird mit Windkraft Wasserstoff erzeugt, vor Ort zu E-Fuels verarbeitet und nach Deutschland exportiert – unter anderem mit Porsche und Siemens Energy an Bord.

Nickel und Kobalt sind ebenfalls entscheidend für Batterien in E-Autos, doch ihr Abbau ist oft problematisch. Indonesien verfügt über 60 Prozent der weltweiten Nickelreserven; der Abbau zerstört Wälder und verdrängt indigene Gruppen. Kobalt stammt größtenteils aus dem Kongo – teils mit Kinderarbeit gefördert und ohne ausreichenden Arbeitsschutz.

Wer profitiert von den Abhängigkeiten?

Von den neuen Energiepartnerschaften und Rohstoffflüssen profitieren vor allem Konzerne und Industriestaaten – die sozialen und ökologischen Kosten tragen Gemeinschaften im Globalen Süden. Beim Lake Turkana Windprojekt in Kenia wurde Nomaden etwa laut einem Gerichtsurteil 2021 „rechtswidrig“ Land entzogen. Strom erhalten sie bis heute nicht.

Drei zentrale Argumente zeigen, warum in diesem Zusammenhang von „grünem Kolonialismus“ gesprochen wird: Erstens bestimmt technisches Wissen aus dem Norden die internationale Klimapolitik, lokale Erfahrungen spielen kaum eine Rolle. Politikwissenschaftlerin Christina Dietz sieht darin ein koloniales Muster der Abwertung anderer Lebensweisen. Zweitens verläuft die Zusammenarbeit oft ungleich: Kapital und Technik kommen aus dem Norden. Rohstoffe, Land und Arbeit aus dem Süden. Drittens entstehen viele Projekte wie Staudämme oder Windparks genau dort, wo indigene Gruppen leben – also Bevölkerungen, die historisch vielfach benachteiligt wurden.

Der Globale Norden erreicht seine Klimaziele, ohne den eigenen Lebensstil grundlegend zu ändern. Der Globale Süden liefert, ohne selbst mitentscheiden zu dürfen, oft auf Kosten von Umwelt, Gesundheit und kultureller Selbstbestimmung. Auch Versprechen über dauerhafte und faire Jobs werden selten eingelöst.

Ist die Kritik an „grünem Kolonialismus“ berechtigt?

Viele Forschende sehen neue Strukturen der Ausbeutung und halten den Begriff des „grünen Kolonialismus“ für berechtigt. Gleichzeitig verweisen Fachleute wie der Wissenschaftsautor Jan Hegenberg darauf, dass vergleichbare Ausbeutungsprozesse im fossilen Energiesektor seit Jahrzehnten existieren – häufig mit deutlich weniger öffentlicher Aufmerksamkeit. Ethische Maßstäbe sollten nicht nur für „grüne Technologien“, sondern ebenso für fossile Systeme gelten.

Ölkonzerne, wie Shell, Mobil oder Chevron, haben etwa in Nigeria maßgeblich zur Umweltzerstörung beigetragen. Zwischen 1976 und 1996 kam es zu fast 5.000 Ölunfällen mit rund 1,9 Millionen Barrel ausgelaufenem Öl in das Ökosystem des Nigerdeltas. Die Ölverschmutzung hat Böden und Gewässer stark geschädigt. Der Ölkonzern Shell musste 2021 daher auch eine Millionenentschädigung an Gemeinden im Südosten Nigerias zahlen.

Auch für Benzin- und Dieselfahrzeuge benötigte Materialien wie Platin, Cer oder Palladium werden oft unter schwierigen Bedingungen gewonnen. Ein Bericht von Brot für die Welt beschreibt die Arbeitsbedingungen in südafrikanischen Platinminen und weist auf Umweltverschmutzungen sowie soziale Ungleichheiten hin.

Die Kohlemine El Cerrejón im Norden Kolumbiens ist eine der größten der Welt. Der Abbau hat zu Umweltzerstörung, Wasserknappheit und Gesundheitsproblemen bei der indigenen Bevölkerung geführt. Tausende Menschen wurden vertrieben. Trotz dieser Menschenrechtsverletzungen importiert Deutschland weiterhin Kohle aus dieser Region.

Wie kann eine gerechte Energiewende aussehen?

Ein zentraler Hebel liegt im Energieverbrauch selbst. Johannes Thema vom Wuppertal-Institut sagt: „Unsere Aufgabe im Globalen Norden ist, den Energieverbrauch auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen, um so auch den Druck wegzunehmen, dass immer mehr Energie produziert werden muss.“ Es reiche nicht, einfach nur „grün“ weiterzumachen. Gefragt sei ein grundlegend anderes Verständnis von Bedarf und Versorgung: „Wir fragen jetzt nicht mehr, wie viel Energie brauchen wir, sondern wie viel Energie ist überhaupt da oder lässt sich herstellen?“

Das Konzept dahinter heißt Suffizienz, also weniger Ressourcenverbrauch durch veränderte Strukturen, nicht nur individuelle Entscheidungen. „Diese politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit es überhaupt möglich ist, beim ganz normalen Wohnen oder von A nach B kommen, weniger Energie zu verbrauchen“, so Thema.

Recycling spielt dabei eine zentrale Rolle: Laut EU könnten dadurch 80 Milliarden Euro zusätzlich erwirtschaftet und 700.000 Jobs geschaffen werden, gleichzeitig sinken CO₂-Ausstoß und Abhängigkeiten. Viele Materialien, etwa in Windrädern oder Solaranlagen, sind bisher schwer wiederzuverwerten. Deshalb fordern Fachleute, dass schon beim Bau ans spätere Recycling gedacht wird, mithilfe von Rücknahmeverpflichtungen, digitalen Produktpässen und besseren Designs.

Und nicht zuletzt muss der Bergbau sozialer und ökologischer werden, etwa durch bessere Standards, transparente Lieferketten und die Beteiligung der betroffenen Gemeinden. In Kolumbien zeigen lokale Projekte, dass es Alternativen gibt: lokale Energielösungen, verwaltet von den Menschen vor Ort, angepasst an ihre Bedürfnisse, Erfahrungen und ihr Verständnis von Energie.

ema