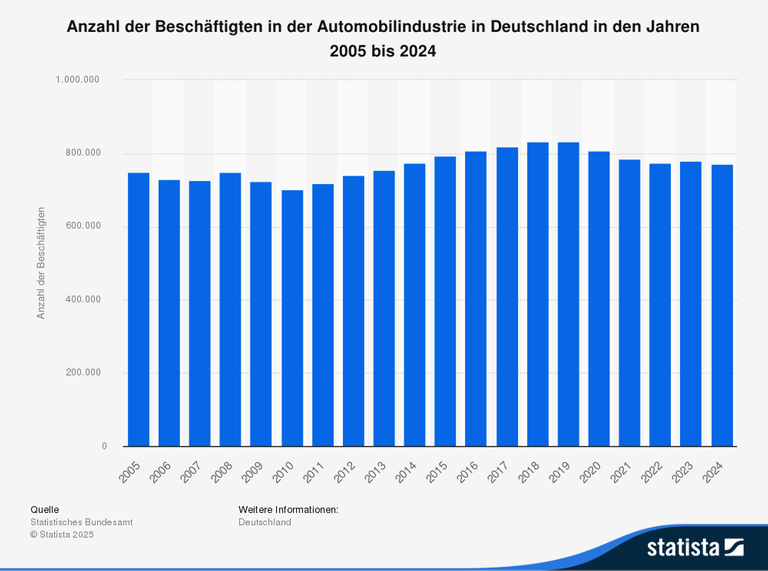

Die Autoindustrie zählt mit rund 716.000 Beschäftigten im August 2025 zu den wichtigsten Branchen in Deutschland. Zu ihr gehören Großkonzerne von BMW bis Volkswagen sowie zahlreiche spezialisierte Zulieferbetriebe. Um Kosten zu sparen, werden seit einigen Jahren in vielen Betrieben Beschäftigte entlassen.

Volkswagen will bis 2030 35.000 Stellen abbauen, der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt im kommenden Jahr sein Werk im ostwestfälischen Steinhagen und die Automobilsparte von Bosch will bis 2030 rund 13.000 Stellen streichen.

Zum Teil sind die Unternehmen selbst in die Krise hineingeschlittert. Hinzu kommen äußere Umstände, wie die US-Zollpolitik oder Chinas wirtschaftlicher Aufstieg.

Transformationsprozess: Vom Verbrenner zum E-Auto

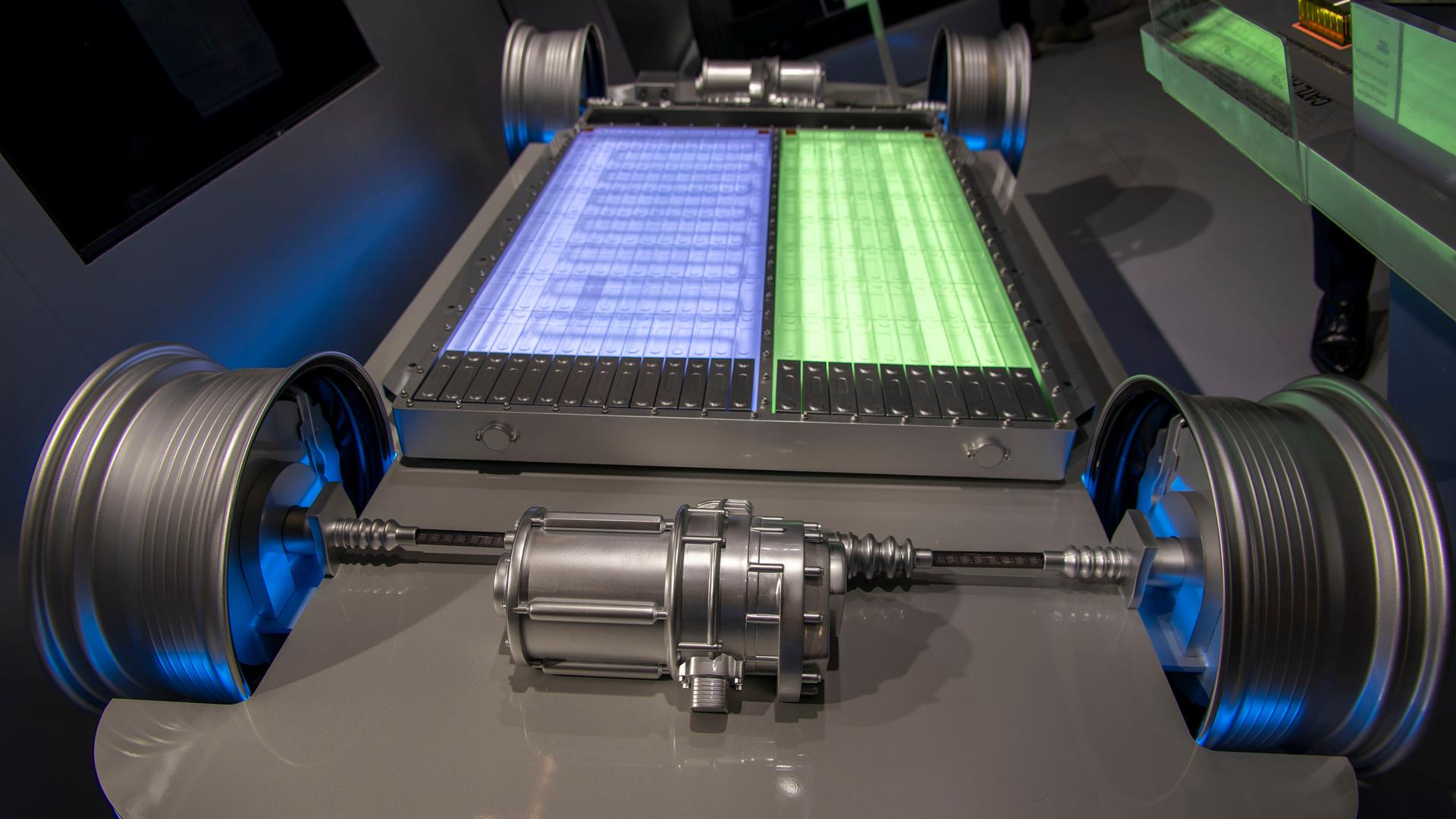

Die deutsche Autoindustrie hat jahrzehntelang erfolgreich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren produziert. Doch langfristig wird sie sich davon verabschieden und stattdessen die Elektrotechnologie vorantreiben müssen.

Die gegenwärtige Transformation der Autoindustrie sei die größte Veränderung, die die Branche je erlebt habe, sagt Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management. Bislang laufe die deutsche Automobilindustrie der Entwicklung hinterher, sei es auf den Feldern der Digitalisierung oder der Batteriezellen.

Zu zaghaft hat sich die deutsche Autobranche der E-Mobilität angenähert, zu lange an den Verbrennern festgehalten, weil sie damit schlichtweg mehr Geld verdienen kann. Bislang hat sich die E-Mobilität in Deutschland, trotz zuletzt steigender Verkaufszahlen, nicht durchgesetzt.

Fast 30 Millionen Benziner fahren auf Deutschlands Straßen. Hinzukommen rund 13,8 Millionen Dieselfahrzeuge und rund 3,5 Millionen Hybridautos. E-Autos kommen nur auf einen Anteil von 1,6 Millionen. Es mangelt an Kaufanreizen, an günstigen E-Kleinwagen von deutschen Herstellern und an einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur.

Es ist wahrscheinlich, dass in der deutschen Autoindustrie künftig noch mehr Jobs gestrichen werden, insbesondere bei den Zulieferern, weil die Produktion von Elektrofahrzeugen weniger komplex ist und deutlich weniger Bauteile benötigt. Wichtige Komponenten, wie Chips und Batterien, werden im Ausland gefertigt.

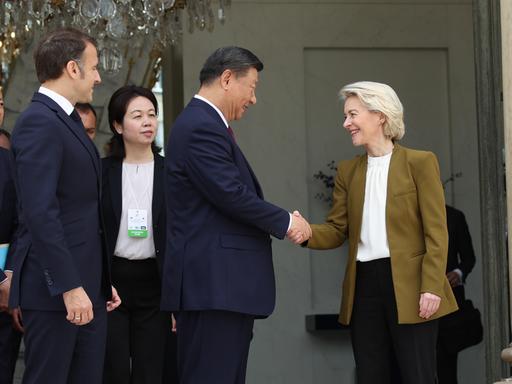

Abhängigkeit von China: Weltmacht auf der Überholspur

Während die deutsche Automobilindustrie die E-Mobilität verschlafen oder sich bewusst dagegen entschieden hat auf die neue Technologie zu setzen, haben sich chinesische Autobauer auf die Herstellung von E-Autos fokussiert.

China fördert die Autoindustrie im eigenen Land mit hohen Subventionen. Niedrige Löhne, niedrige Energiekosten und niedrige Anschaffungskosten tun ihr Übriges. Zunehmend kaufen Chinesen E-Autos, insbesondere aus heimischer Produktion.

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD hat in den Jahren 2023 und 2024 deutlich mehr Autos in China verkauft als Volkswagen und längst den deutschen Konzern als Marktführer abgelöst. Auch andere deutsche Hersteller wie Mercedes verlieren Marktanteile in China.

Darüber hinaus ist die Produktion in Deutschland extrem abhängig von China, da wichtige Rohstoffe und Bauteile aus China stammen. Das seltene Metall Gallium wird für Stromsparchips benötigt und zu mehr als 80 Prozent in China hergestellt.

Zwar sind europäische Firmen Weltmarktführer für Halbleiter, aber weiterverarbeitet wird ein bedeutender Anteil von Autochips in chinesischen Fabriken. Im Herbst 2025 erschütterte ein Exportstopp von Chips des niederländischen Herstellers Nexperia, der seine Chips in China testet und verpackt, die europäischen Autobauer. Denn ohne diesen Chip drohten Produktionsausfälle. Vorausgegangen war ein Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Fall zeigt, wie empfindlich die Automobilbranche ist.

US-Zölle: Trump fordert Exportnation Deutschland heraus

Neben China, Deutschland und Europa zählen die USA zu den größten Absatzmärkten für die deutschen Automobilhersteller. Der wichtigste Exportmarkt sind die USA. Daher machen die von US-Präsident Trump eingeführten Zölle den deutschen Autoherstellern zu schaffen.

Im April 2025 stiegen die Zölle für Kraftfahrzeuge zunächst von 2,5 Prozent auf 27,5 Prozent. Seit August gilt ein Zollsatz von 15 Prozent für Fahrzeuge und Fahrzeugteile aus Europa. Audi haben die Zölle in den ersten drei Quartalen 850 Millionen Euro gekostet. Bei Mercedes ging der Absatz in den USA um 17 Prozent zurück.

Würde die Abkehr vom Verbrenner-Aus der Autobranche helfen?

Die Automobilindustrie hat die politische Spitze in Deutschland davon überzeugen können, das für 2035 geplante Verbrenner-Aus erneut zur Diskussion zu stellen. 2021 hatten die EU-Mitgliedsstaaten beschlossen, dass neu zugelassene Fahrzeuge ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das soll dazu beitragen, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen.

Bundeskanzler Friedrich Merz sprach sich für eine Aufweichung der EU-Regelung aus, ohne konkret zu werden, wie eine neue Regelung aussehen könnte. Auch die Ministerpräsidenten der Länder forderten eine Neuregelung, weil das Verbot der Verbrennertechnologie die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandortes Deutschland gefährde. Die Gewerkschaft IG Metall forderte ebenfalls flexiblere Regulierungen, um bis zu 200.000 Arbeitsplätze in Europa zu sichern.

Politikwissenschaftler Andreas Knie hält eine Aufweichung des Verbots jedoch für „genau das falsche Signal“. Zielmarkt sei vor allem China. Die deutschen Hersteller würden weiter kräftig Marktanteile verlieren, weil sie die falschen Autos bauten – was zu einem weiteren Verlust von Arbeitsplätzen führen werde. Es sei ein künstlich aufgebautes Narrativ, dass Klimaschutz und Wirtschaft nicht vereinbar seien, meint die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert. Das Gegenteil ist ihrer Ansicht nach der Fall: Die Verlängerung fossiler Geschäftsmodelle koste Jobs.

Kristina Reymann-Schneider