Die Wetter-App zeigt 48 Grad. Auf dem Markt des Nehru Platzes, im Süden der indischen Metropole Delhi, ist es vermutlich noch viel heißer. Unzählige Außengeräte der Klimaanlagen blasen heiße Luft durch die Seitengasse, und heizen die Betonwände und den gepflasterten Weg auf wie einen Backofen. Wer im Hochsommer in Delhi draußen arbeiten muss, steht täglich kurz vor einem Hitzschlag, wie Ram zum Beispiel, der an einem Stand Eier im Brot verkauft: "Es ist irre heiß hier, schauen Sie, mein Körper ist voller Schweiß. Die Hitze kommt von oben, von den Klimaanlagen an der Seite und von meinen Gaskocher hier unten."

Ein paar Meter weiter arbeitet Amit, auch er bereitet Essen zu: "Ich habe keine gute Schulausbildung, deshalb kann ich keinen Bürojob machen. Ich finde schon, dass hier in Delhi jeder eine Klimaanlage haben sollte, aber selbst wenn ich mir eine kaufen könnte, ich könnte den Strom dafür nicht bezahlen."

Nicht einmal zehn Prozent der Menschen in Indien haben das Privileg, von einer Klimaanlage zu profitieren. Amits Chef sitzt vor einem weißen Gerät, das fast so groß ist wie er selbst. Ein Luftkühler, das ist die billige Variante einer Klimaanlage in Indien. Die Luft wird nicht nur gekühlt, sondern auch befeuchtet. Der Motor darin verwandelt Wasser zu Wasserdampf. Und diese Cooler, wie die Geräte hier heißen, verbrauchen im Schnitt 75 Prozent weniger Strom als Klimaanlagen. Allerdings sind die Cooler für Büros nicht besonders praktikabel. Sie sind laut und die Kühlleistung ist nicht so hoch wie bei Klimaanlagen. Wer also die extrem hohen Stromkosten zahlen kann, steigt um. Amit und Ram müssten dafür allerdings einen Großteil ihres Lohns in die Klimaanlagen-Kühlung stecken, sie verdienen im Monat rund 100 Euro.

Nicht einmal zehn Prozent der Menschen in Indien haben das Privileg, von einer Klimaanlage zu profitieren. Amits Chef sitzt vor einem weißen Gerät, das fast so groß ist wie er selbst. Ein Luftkühler, das ist die billige Variante einer Klimaanlage in Indien. Die Luft wird nicht nur gekühlt, sondern auch befeuchtet. Der Motor darin verwandelt Wasser zu Wasserdampf. Und diese Cooler, wie die Geräte hier heißen, verbrauchen im Schnitt 75 Prozent weniger Strom als Klimaanlagen. Allerdings sind die Cooler für Büros nicht besonders praktikabel. Sie sind laut und die Kühlleistung ist nicht so hoch wie bei Klimaanlagen. Wer also die extrem hohen Stromkosten zahlen kann, steigt um. Amit und Ram müssten dafür allerdings einen Großteil ihres Lohns in die Klimaanlagen-Kühlung stecken, sie verdienen im Monat rund 100 Euro.

Rasante Zunahme von Klimaanlagen-Verkäufen

In den letzten vier Jahren hat sich der Verkauf von Klimaanlagen in Indien verdoppelt. Vor allem in den Städten des Landes. Inzwischen werden Schätzungen zufolge in der Hauptstadt Neu-Delhi rund 20 Prozent der Gebäude und Hauser gekühlt – Tendenz landesweit steigend. Aber schon in diesem Jahr hat Neu-Delhi nicht nur Hitzerekorde aufgestellt, sondern auch einen Rekord im Stromverbrauch: So viel Strom wie dieses Jahr im Juli hat die Stadt noch nie zuvor verbraucht. Und mehr als die Hälfte des gesamten Stroms werde für die Kühlung verwendet, sagt Anumita Roy Chowdhury.

Sie ist die Direktorin des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi.

"Im Jahr 2030 wird der gesamte Strom, den wir derzeit verbrauchen, nur für das Kühlen von Gebäuden gebraucht werden. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Stromkraftwerke wir allein dafür bauen müssen. Wie viel Kohle wir dafür verbrennen müssen. All das sind schlechte Nachrichten für die Umwelt und unsere Gesundheit."

Klimaanlagen sind auch Klimaschädlinge

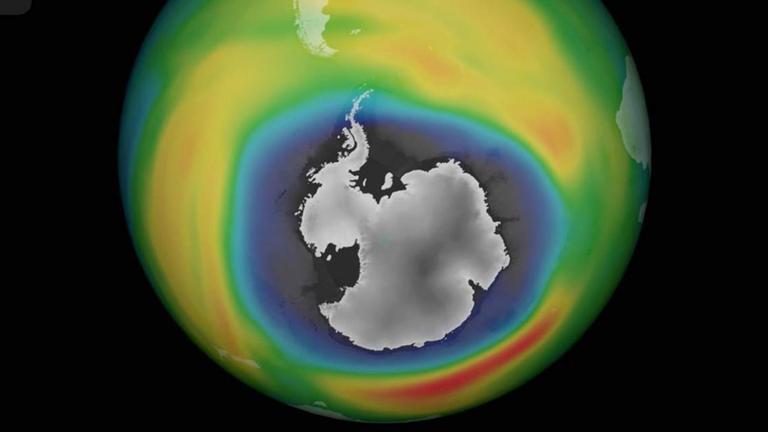

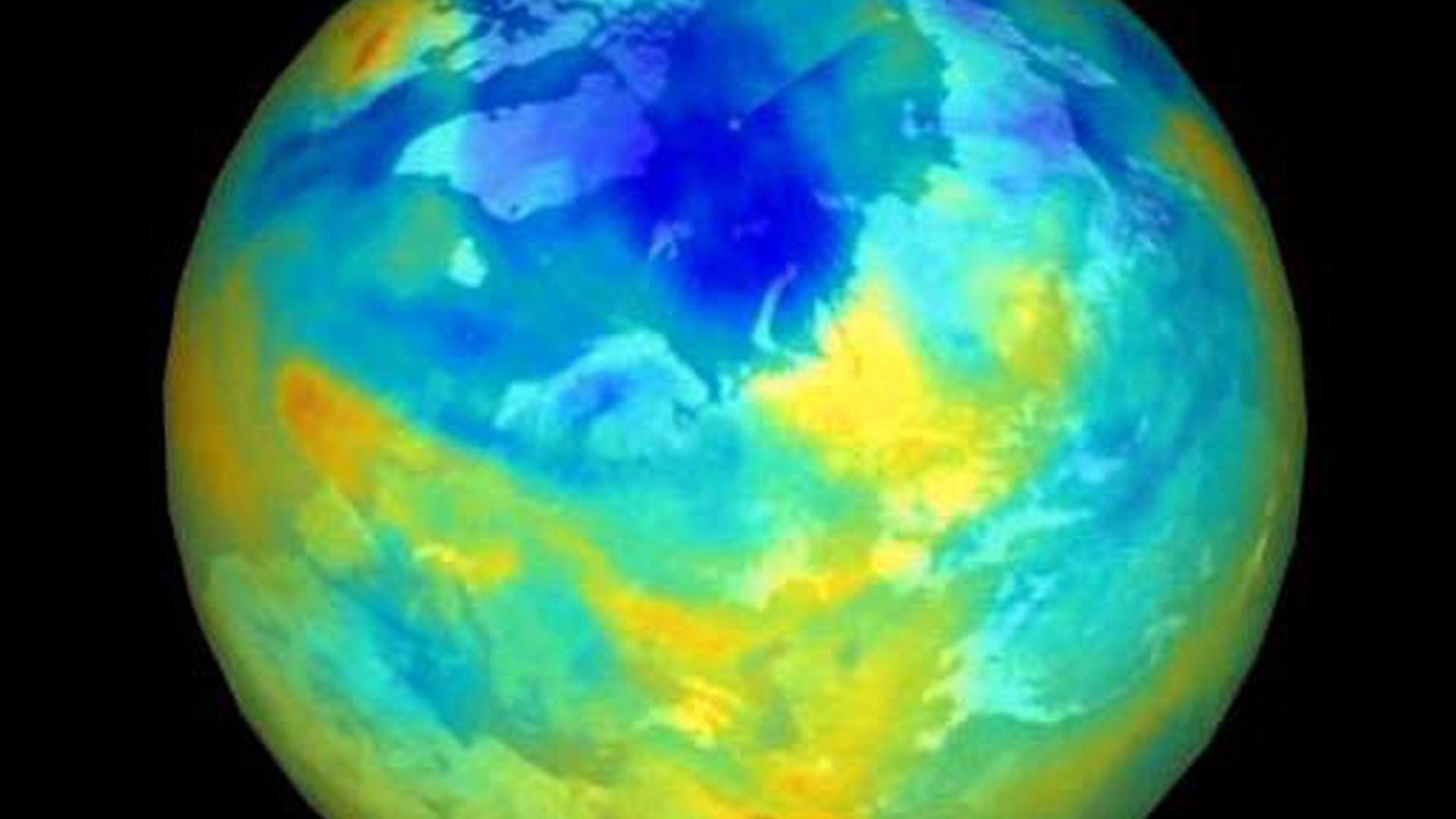

Obwohl in Indien erneuerbare Energien auf dem Vormarsch sind, wird der meiste Strom derzeit noch aus Kohle gewonnen. Und wenn der Energiehunger, auch gerade durch den Einsatz von Klimaanlagen, größer wird, kann Indien auf Kohlekraftwerke nicht verzichten. Hinzu kommt, dass die Klimaanlagen selbst auch Klimaschädlinge sind. Deshalb hatten sich 1987 24 Vertragsstaaten, darunter auch Indien, und die Europäische Gemeinschaft auf das Montrealer Protokoll geeinigt. Das sieht vor, synthetische Kältemittel schrittweise aus Kühlgeräten zu entfernen. Darunter fallen auch die ozonschädlichen FCKW, kurz für Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, die früher in Klimaanlagen verwendet wurden.

Das habe Indien nun aus den Klimaanlagen verbannt, sagt Ashwini Mehra, von der Gesellschaft für Ingenieure, die für Heizungen und Kühlgeräte zuständig ist:

Das habe Indien nun aus den Klimaanlagen verbannt, sagt Ashwini Mehra, von der Gesellschaft für Ingenieure, die für Heizungen und Kühlgeräte zuständig ist:

"Die nächste Phase für uns besteht nun darin, dass wir auch das synthetische Kältemittel HFKW, einen teilfluorierten Kohlenwasserstoff, aus unseren Klimaanlagen verbannen. Daran arbeiten wir noch."

Deutsche Entwicklungshilfe unterstützt Umrüstung von Klimaanlagen in Indien

Dass die Situation in Indien besser wird, darum hat sich auch die deutsche Entwicklungshilfe schon bemüht, durch ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ. Unterstützt wurde sie dabei durch die hessische Beratungsfirma HEAT. Gemeinsam haben sie sich für die Herstellung und Installation umweltfreundlicher Klimaanlagen mit Propangas als Kältemittel eingesetzt. Dietram Oppelt, Geschäftsführer von HEAT :

"In dem Fall ist es ein Kältemittel R290, wo wir über das Projekt einen indischen Hersteller beraten haben, das eben umzustellen, auf dieses Kältemittel und der hat jetzt mittlerweile schon 600.000 Geräte hergestellt, mit diesem Kältemittel, die auch sehr energieeffizient sind."

"In dem Fall ist es ein Kältemittel R290, wo wir über das Projekt einen indischen Hersteller beraten haben, das eben umzustellen, auf dieses Kältemittel und der hat jetzt mittlerweile schon 600.000 Geräte hergestellt, mit diesem Kältemittel, die auch sehr energieeffizient sind."

In den letzten 13 Jahren habe sich die Zahl der neu verkauften Klimaanlagen weltweit verdoppelt, sagt Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt UBA, auf 130 Millionen im letzten Jahr. Deutschland spiele in diesem Markt kaum eine Rolle. Doch auch hier steigen die Verkaufszahlen an.

"2017 wurden 157.000 Geräte verkauft, dazu kommen dann noch mobile Klimageräte, das waren immerhin auch so um die 80.000."

Weltweit betrachtet geht es um ganz andere Zahlen. Erst recht in Zukunft: da muss mit immensen Wachstumsraten gerechnet werden, sagt auch Dietram Oppelt von HEAT:

"Wir erwarten, dass eben bis 2050 die Anzahl der Klimaanlagen sich verzwei- bis verdreifachen wird. Weltweit. Wir haben derzeit eben diese Hauptkategorie 'Raumklimaanlagen': 1,5 Milliarden Klimaanlagen und wir gehen davon aus, dass sich das auf 3,5 Milliarden Klimaanlagen bis 2050 erhöhen wird."

"2017 wurden 157.000 Geräte verkauft, dazu kommen dann noch mobile Klimageräte, das waren immerhin auch so um die 80.000."

Weltweit betrachtet geht es um ganz andere Zahlen. Erst recht in Zukunft: da muss mit immensen Wachstumsraten gerechnet werden, sagt auch Dietram Oppelt von HEAT:

"Wir erwarten, dass eben bis 2050 die Anzahl der Klimaanlagen sich verzwei- bis verdreifachen wird. Weltweit. Wir haben derzeit eben diese Hauptkategorie 'Raumklimaanlagen': 1,5 Milliarden Klimaanlagen und wir gehen davon aus, dass sich das auf 3,5 Milliarden Klimaanlagen bis 2050 erhöhen wird."

Umweltgefahren durch Klimaanlagen nehmen zu

Vor allem in den bevölkerungsreichen Staaten Indien, China, Indonesien, Brasilien und Nigeria erwartet er große Zuwächse. Gründe dafür seien der wachsende Wohlstand: Außerdem spiele die zunehmende Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte eine Rolle. Und höhere Temperaturen.

Dieser Zuwachs an Klimaanlagen bringt erhebliche Umweltgefahren mit sich: Raum-Klimaanlagen seien für etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen im Bereich Kälte-Erzeugung zuständig, bilanziert Dietram Oppelt. Dazu tragen sowohl die Kältemittel bei – zu 25 Prozent – als auch der hohe Energieverbrauch – zu 75 Prozent. Professor Felix Ziegler, Kältetechniker an der Technischen Universität Berlin, verweist auf den Nahen Osten:

"Im Oman beispielsweise wird der gesamte Strombedarf bestimmt durch die Klimaanlagen."

Dieser Zuwachs an Klimaanlagen bringt erhebliche Umweltgefahren mit sich: Raum-Klimaanlagen seien für etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen im Bereich Kälte-Erzeugung zuständig, bilanziert Dietram Oppelt. Dazu tragen sowohl die Kältemittel bei – zu 25 Prozent – als auch der hohe Energieverbrauch – zu 75 Prozent. Professor Felix Ziegler, Kältetechniker an der Technischen Universität Berlin, verweist auf den Nahen Osten:

"Im Oman beispielsweise wird der gesamte Strombedarf bestimmt durch die Klimaanlagen."

Dort herrschen tagsüber mitunter Temperaturen über 40 Grad Celsius. Die beiden negativen Treibhaus-Effekte von Klimaanlagen, Stromverbrauch und Kältemittel, fasst die Fachwelt sogar mit einer eigenen Maßeinheit zusammen: TEWI – Total Equivalent Warming Impact. Allerdings, so Felix Ziegler:

"Je mehr unser Energiesystem grün wird, also je mehr regenerative Energien wir im Stromnetz drin haben, desto weniger fällt natürlich der Strombedarf im Treibhauseffekt ins Gewicht."

Dietram Oppelt veranschlagt pro Jahr 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen allein durch Raumklimaanlagen! Diese Zahl könnte sich durch das erwartete Wachstum mehr als verdoppeln, befürchtet er und das wäre nicht mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vereinbar. Alle gängigen Kältemittel sind farb- und geruchlose Gase. Das heißt, wenn sie entweichen – und erst dann entfalten sie ihre klimaschädliche Wirkung – merkt man das nicht. Eigentlich sind Klimaanlagen geschlossene Kreisläufe, aus denen die Kältemittel gar nicht herauskommen sollten. Doch in der Praxis spielen Lecks an den Leitungen und Dichtungen sehr wohl eine Rolle, dazu kommen Kältemittelverluste bei der Montage oder Demontage der Klimaanlagen. Wie gravierend diese Probleme sind beurteilen Experten sehr unterschiedlich. Kältetechniker Felix Ziegler hält bei kompetenten Handwerkern tatsächlich eine komplett dichte Anlage für möglich. Dagegen rechnet Florian Koch von der Deutschen Umwelthilfe mit einer Quote von 25 Prozent Leckage pro Jahr. Im weltweiten Durchschnitt. Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt sieht die Vorort-Montage als größtes Risiko, bei der die Geräte außen am Gebäude per Leitung mit einem oder mehreren Innengeräten verbunden werden müssen.

"Das muss alles mit Kupferleitungen verbunden werden, da wird dann gelötet, vor Ort, das eine oder andere Lot fällt dann halt nicht ganz so dicht aus, wie es sein müsste und Sie haben dann eben schleichende Leckagen."

Wie groß der Schaden für das globale Klima ist, hängt vom freigesetzten Kältemittel ab. Durchschnittlich werden etwa 10 Jahre Lebensdauer für eine Klimaanlage angesetzt. Dietram Oppelt rechnet damit, dass sogar in Deutschland, wo das Recycling vergleichsweise gut funktioniert, nur höchstens 60 Prozent der Kältemittel bei der Demontage ordnungsgemäß abgesaugt und zurückgewonnen werden. Ganz anders sieht es in anderen Staaten aus.

"In den Entwicklungsländern ist es so, dass quasi in Null-Prozent fachgerecht entsorgt wird. Und insofern entweichen 100 Prozent der Kältemittel in den Entwicklungsländern in die Atmosphäre. Also, theoretisch haben sich alle Entwicklungsländer auch quasi verpflichtet, am Ende für eine Entsorgung zu sorgen, aber es zahlt keiner dafür, also macht es keiner."

Auch deshalb ist ein Umstieg auf andere Kältemittel so wichtig, denn sie sind nicht alle gleich klimaschädlich.

"Je mehr unser Energiesystem grün wird, also je mehr regenerative Energien wir im Stromnetz drin haben, desto weniger fällt natürlich der Strombedarf im Treibhauseffekt ins Gewicht."

Dietram Oppelt veranschlagt pro Jahr 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen allein durch Raumklimaanlagen! Diese Zahl könnte sich durch das erwartete Wachstum mehr als verdoppeln, befürchtet er und das wäre nicht mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vereinbar. Alle gängigen Kältemittel sind farb- und geruchlose Gase. Das heißt, wenn sie entweichen – und erst dann entfalten sie ihre klimaschädliche Wirkung – merkt man das nicht. Eigentlich sind Klimaanlagen geschlossene Kreisläufe, aus denen die Kältemittel gar nicht herauskommen sollten. Doch in der Praxis spielen Lecks an den Leitungen und Dichtungen sehr wohl eine Rolle, dazu kommen Kältemittelverluste bei der Montage oder Demontage der Klimaanlagen. Wie gravierend diese Probleme sind beurteilen Experten sehr unterschiedlich. Kältetechniker Felix Ziegler hält bei kompetenten Handwerkern tatsächlich eine komplett dichte Anlage für möglich. Dagegen rechnet Florian Koch von der Deutschen Umwelthilfe mit einer Quote von 25 Prozent Leckage pro Jahr. Im weltweiten Durchschnitt. Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt sieht die Vorort-Montage als größtes Risiko, bei der die Geräte außen am Gebäude per Leitung mit einem oder mehreren Innengeräten verbunden werden müssen.

"Das muss alles mit Kupferleitungen verbunden werden, da wird dann gelötet, vor Ort, das eine oder andere Lot fällt dann halt nicht ganz so dicht aus, wie es sein müsste und Sie haben dann eben schleichende Leckagen."

Wie groß der Schaden für das globale Klima ist, hängt vom freigesetzten Kältemittel ab. Durchschnittlich werden etwa 10 Jahre Lebensdauer für eine Klimaanlage angesetzt. Dietram Oppelt rechnet damit, dass sogar in Deutschland, wo das Recycling vergleichsweise gut funktioniert, nur höchstens 60 Prozent der Kältemittel bei der Demontage ordnungsgemäß abgesaugt und zurückgewonnen werden. Ganz anders sieht es in anderen Staaten aus.

"In den Entwicklungsländern ist es so, dass quasi in Null-Prozent fachgerecht entsorgt wird. Und insofern entweichen 100 Prozent der Kältemittel in den Entwicklungsländern in die Atmosphäre. Also, theoretisch haben sich alle Entwicklungsländer auch quasi verpflichtet, am Ende für eine Entsorgung zu sorgen, aber es zahlt keiner dafür, also macht es keiner."

Auch deshalb ist ein Umstieg auf andere Kältemittel so wichtig, denn sie sind nicht alle gleich klimaschädlich.

Wie eine unsichtbare Decke

Es gibt natürliche Kältemittel wie Propan, Ammoniak und Kohlendioxid. Und es gibt künstliche Kältemittel. Sie alle haben auch einen Zahlencode, der mit R beginnt. Propan beispielsweise R 290. Oder R410A. Wie klimaschädlich diese Mittel sind, wird mit ihrem GWP-Wert verglichen, dem Global Warming Potential. Zu Deutsch ihrer Treibhauswirkung. Wie eine unsichtbare Decke legen sie sich um die Erde und hindern die Wärme am Entweichen ins Weltall. Daniel de Graaf: "Das sind sehr potente Treibhausgase. Das GWP von CO2 ist 1. Das ist die Referenzgröße. Und wenn Sie jetzt das Standard-Kältemittel in der Klimatisierung nehmen – das ist R410A, da haben Sie ein GWP von 2088. Das heißt auch kleine Mengen in die Atmosphäre emittiert, haben durchaus eine beachtliche Klimawirkung."

Es gilt: je kleiner der GWP-Wert, desto besser für den Klimaschutz. Seit Jahren versucht die Politik über internationale Abkommen die Entwicklung hin zu umweltfreundlicheren Kältemitteln zu lenken. Der erste Meilenstein in der Regulierung von Kälte-Anlagen war das Montrealer Protokoll von 1987. Das Abkommen werde eingehalten, lobt Dietram Oppelt. 197 Staaten haben es inzwischen unterzeichnet:

"Wenn sie es nicht einhalten, gibt es auch harte Sanktionen, sie werden zum Beispiel aus dem Handel von Kälteanlagen ausgeschlossen. Das war bisher so effektiv, dass sich alle Länder daran gehalten haben."

Es gilt: je kleiner der GWP-Wert, desto besser für den Klimaschutz. Seit Jahren versucht die Politik über internationale Abkommen die Entwicklung hin zu umweltfreundlicheren Kältemitteln zu lenken. Der erste Meilenstein in der Regulierung von Kälte-Anlagen war das Montrealer Protokoll von 1987. Das Abkommen werde eingehalten, lobt Dietram Oppelt. 197 Staaten haben es inzwischen unterzeichnet:

"Wenn sie es nicht einhalten, gibt es auch harte Sanktionen, sie werden zum Beispiel aus dem Handel von Kälteanlagen ausgeschlossen. Das war bisher so effektiv, dass sich alle Länder daran gehalten haben."

FCKW noch immer nicht gänzlich verboten

Allerdings: Bis heute sind FCKW als Kältemittel in Bestandsanlagen noch enthalten. Gänzlich verboten ist es erst im Jahr 2040. 2016 ging das so genannte "Kigali Agreement" – benannt nach der ruandischen Hauptstadt, in der es unterzeichnet wurde – noch einen Schritt weiter. Es zielt darauf, auch die jüngere Generation der klimaschädlichen Kältemittel, die teilfluorierten Kohlenwasserstoffe HFKW, aus dem Verkehr zu ziehen. In Kraft getreten sind die Regeln Anfang dieses Jahres. Doch es gibt einen bedeutenden Mangel:

"Es haben von den bedeutenden Ländern USA und China noch nicht ratifiziert. USA hängt so ein bisschen von Trump auch ab. Momentan ist es eben noch nicht klar, wie er sich endgültig zum Kigali Agreement entscheiden wird. Es gibt in den USA auch starke Treiber, gerade die Chemie-Industrie hat auch großes Interesse, synthetische Kältemittel zu verkaufen, mit geringem Treibhaus, und sind lobbymäßig auch sehr stark aktiv, dass USA auch das Abkommen ratifiziert."

"Es haben von den bedeutenden Ländern USA und China noch nicht ratifiziert. USA hängt so ein bisschen von Trump auch ab. Momentan ist es eben noch nicht klar, wie er sich endgültig zum Kigali Agreement entscheiden wird. Es gibt in den USA auch starke Treiber, gerade die Chemie-Industrie hat auch großes Interesse, synthetische Kältemittel zu verkaufen, mit geringem Treibhaus, und sind lobbymäßig auch sehr stark aktiv, dass USA auch das Abkommen ratifiziert."

Chemische Kältemittel werden künftig teurer

Auch die EU hat 2006 einschlägige Maßnahmen zum Klimaschutz getroffen. Mit der sogenannten F-Gase-Verordnung, die 2014 novelliert wurde. Durch diese Verordnung werden ebenfalls HFKW bis zum Jahr 2030 deutlich reduziert. Durch Verwendungsverbote und eine bewusste Verknappung der Mengen, die eingeführt werden dürfen. In den Augen von Florian Koch von der Deutschen Umwelthilfe ein voller Erfolg:

"Die Kältemittel werden teurer, die werden einfach knapper auf dem Markt, dadurch wird es sukzessiv unattraktiv natürlich, chemische Kältemittel einzusetzen. Das war die Zielrichtung und das scheint, so wie es jetzt aussieht, recht gut zu funktionieren."

Solch eine Umorientierung hin zu klima- und umweltfreundlicheren Klimaanlagen ist das tägliche Geschäft von Dietram Oppelt und seinem Beraterteam bei HEAT. Auf internationaler Bühne. Das Ziel: weltweiter Umstieg auf Kältemittel mit geringem Treibhauspotential, energieeffizientere Geräte und eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien. Wie viele andere Experten auch hält er Propan für das geeignetste Kältemittel in künftigen Raumklimaanlagen: "Ammoniak und CO2 sind auch super Kältemittel, aber eben nicht für Raumklimaanlagen. Ammoniak wird vor allem in Industriekälte eingesetzt und CO2 bei Supermärkten."

"Die Kältemittel werden teurer, die werden einfach knapper auf dem Markt, dadurch wird es sukzessiv unattraktiv natürlich, chemische Kältemittel einzusetzen. Das war die Zielrichtung und das scheint, so wie es jetzt aussieht, recht gut zu funktionieren."

Solch eine Umorientierung hin zu klima- und umweltfreundlicheren Klimaanlagen ist das tägliche Geschäft von Dietram Oppelt und seinem Beraterteam bei HEAT. Auf internationaler Bühne. Das Ziel: weltweiter Umstieg auf Kältemittel mit geringem Treibhauspotential, energieeffizientere Geräte und eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien. Wie viele andere Experten auch hält er Propan für das geeignetste Kältemittel in künftigen Raumklimaanlagen: "Ammoniak und CO2 sind auch super Kältemittel, aber eben nicht für Raumklimaanlagen. Ammoniak wird vor allem in Industriekälte eingesetzt und CO2 bei Supermärkten."

Kältemittelmarkt ist ein Milliardengeschäft

Für Propan spricht der geringe GWP-Wert, der niedrige Strombedarf, das natürliche Vorkommen und die große Verfügbarkeit. Außerdem werde bei der Befüllung der Anlagen nur halb so viel Propan benötigt wie bei einem herkömmlichen Kältemittel, betont Oppelt. Florian Koch hofft, dass sich Norm-Vorgaben noch ändern, die heute die Füll-Mengen für das brennbare Propangas in Klimaanlagen beschränken und dieses Kältemittel so nur für kleine Anlagen zulässt. Allerdings gibt es einflussreiche Gegenspieler:

"Hersteller von chemischen Kältemitteln – die haben natürlich kein Interesse daran, dass sich Kältemittel, worauf es kein Patent gibt, durchsetzen. Der gesamte weltweite Markt für Kältemittel, das ist ein Milliardengeschäft. Und die haben natürlich Interesse daran und blockieren diesen Einsatz von natürlichen Kältemitteln in den Normungsgremien."

Im Umweltbundesamt hofft Daniel de Graaf, dass bald auch das Etikett 'Blauer Engel' die Konsumenten zu guten Anlagen lenkt. Bislang konnte nur ein chinesischer Hersteller mit zwei seiner Produkte die Anforderungen erfüllen. Allerdings werden sie derzeit noch nicht auf dem deutschen Markt angeboten.

Zu den Kühlungsvarianten der Zukunft könnten auch magnetische Methoden gehören, prognostiziert Kältetechniker Felix Ziegler oder thermisch angetriebene Anlagen, die Wasser als Kältemittel verwenden und beispielsweise die Warmluft aus Blockheizkraftwerken nutzen.

In vielen Ländern wird die Veränderung des Denkens in der Bevölkerung die größte Herausforderung. Gerade dort, wo Kälte als Komfort und Zeichen von Wohlstand gesehen wird. Nicht als Gefahr für die Umwelt. China habe daher auch schon vorgegeben, dass in öffentlichen Gebäuden nicht unter 26 Grad Celsius gekühlt werden dürfe, so Dietram Oppelt. So weit ist Indien noch nicht. Es gibt einen Plan, die Grundeinstellung der Klimaanlagen von bislang 18 Grad auf 24 Grad herauf zu setzen. Aber passiert ist das bislang nicht. Kälte, so sagt auch Ashwini Mehra, von der Gesellschaft der Ingenieure für Heizungen und Kühlgeräte, sei ein Zeichen von Wohlstand:

"Aus meiner Sicht sind es vor allem die 5-Sterne-Hotels, die uns diesen Wunsch nach Kälte eingebrockt haben. Sie kühlen ihre Räume so extrem herunter, um den Geruch zu reduzieren. An allen angesagten Orten ist es hier richtig kühl, damit es nicht unangenehm riecht."

"Hersteller von chemischen Kältemitteln – die haben natürlich kein Interesse daran, dass sich Kältemittel, worauf es kein Patent gibt, durchsetzen. Der gesamte weltweite Markt für Kältemittel, das ist ein Milliardengeschäft. Und die haben natürlich Interesse daran und blockieren diesen Einsatz von natürlichen Kältemitteln in den Normungsgremien."

Im Umweltbundesamt hofft Daniel de Graaf, dass bald auch das Etikett 'Blauer Engel' die Konsumenten zu guten Anlagen lenkt. Bislang konnte nur ein chinesischer Hersteller mit zwei seiner Produkte die Anforderungen erfüllen. Allerdings werden sie derzeit noch nicht auf dem deutschen Markt angeboten.

Zu den Kühlungsvarianten der Zukunft könnten auch magnetische Methoden gehören, prognostiziert Kältetechniker Felix Ziegler oder thermisch angetriebene Anlagen, die Wasser als Kältemittel verwenden und beispielsweise die Warmluft aus Blockheizkraftwerken nutzen.

In vielen Ländern wird die Veränderung des Denkens in der Bevölkerung die größte Herausforderung. Gerade dort, wo Kälte als Komfort und Zeichen von Wohlstand gesehen wird. Nicht als Gefahr für die Umwelt. China habe daher auch schon vorgegeben, dass in öffentlichen Gebäuden nicht unter 26 Grad Celsius gekühlt werden dürfe, so Dietram Oppelt. So weit ist Indien noch nicht. Es gibt einen Plan, die Grundeinstellung der Klimaanlagen von bislang 18 Grad auf 24 Grad herauf zu setzen. Aber passiert ist das bislang nicht. Kälte, so sagt auch Ashwini Mehra, von der Gesellschaft der Ingenieure für Heizungen und Kühlgeräte, sei ein Zeichen von Wohlstand:

"Aus meiner Sicht sind es vor allem die 5-Sterne-Hotels, die uns diesen Wunsch nach Kälte eingebrockt haben. Sie kühlen ihre Räume so extrem herunter, um den Geruch zu reduzieren. An allen angesagten Orten ist es hier richtig kühl, damit es nicht unangenehm riecht."

Architektur muss sich den klimatischen Veränderungen anpassen

Abgesehen von diesen Verhaltensänderungen, müsse sich auch die Architektur in Indien den klimatischen Verhältnissen anpassen, sagt die Direktorin des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi, Anumita Roy Chowdhury.

"Wir müssen darüber nachdenken, wie und wo wir Wände einbauen, wie wir das Dach eines Gebäudes klimafreundlich gestalten, wie wir Schatten nutzen können und welche Art von Durchlüftungsmöglichkeiten sinnvoll ist. Und die Menschen hier müssen in Zukunft darüber nachdenken, wann und wo sie Klimaanlagen wirklich brauchen."

Klimafreundlich sind die meisten Neubauten in Neu-Delhi allerdings noch nicht. Auch auf dem Markt am Nehru-Platz sind eher große Glasfassaden angesagt. Und für Parkwächter wie Prashant Kumar, die vor den Gebäuden arbeiten müssen, scheint eine Klimaanlage noch lange kein erreichbares Ziel zu sein:

"Ich habe kein Geld, um mir sowas zu leisten, ich verdiene umgerechnet keine vier Euro am Tag. Wie Sie sehen können, Klimaanlagen sind nur für reiche Menschen."

Prashant Kumar zeigt auf die Autos, die er bewacht. Wenn die Angestellten im Anzug aus ihren kühlen Büros heraustreten, öffnet er ihnen die Autotür. Drinnen schalten sie dann sofort die Klimaanlage an, Prashant bliebt schwitzend in der Hitze draußen zurück.

"Wir müssen darüber nachdenken, wie und wo wir Wände einbauen, wie wir das Dach eines Gebäudes klimafreundlich gestalten, wie wir Schatten nutzen können und welche Art von Durchlüftungsmöglichkeiten sinnvoll ist. Und die Menschen hier müssen in Zukunft darüber nachdenken, wann und wo sie Klimaanlagen wirklich brauchen."

Klimafreundlich sind die meisten Neubauten in Neu-Delhi allerdings noch nicht. Auch auf dem Markt am Nehru-Platz sind eher große Glasfassaden angesagt. Und für Parkwächter wie Prashant Kumar, die vor den Gebäuden arbeiten müssen, scheint eine Klimaanlage noch lange kein erreichbares Ziel zu sein:

"Ich habe kein Geld, um mir sowas zu leisten, ich verdiene umgerechnet keine vier Euro am Tag. Wie Sie sehen können, Klimaanlagen sind nur für reiche Menschen."

Prashant Kumar zeigt auf die Autos, die er bewacht. Wenn die Angestellten im Anzug aus ihren kühlen Büros heraustreten, öffnet er ihnen die Autotür. Drinnen schalten sie dann sofort die Klimaanlage an, Prashant bliebt schwitzend in der Hitze draußen zurück.