Nach mehr als 20 Jahren Verhandlungen tritt das UNO-Hochseeabkommen zur „Biodiversität jenseits nationaler Hoheitsgewalt“ (BBNJ) in Kraft. Erstmals schafft der völkerrechtlich bindende Vertrag Regeln für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Hohen See und erstmals ist die Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf hoher See möglich. Weltweit haben 145 Staaten das Hochseeabkommen BBNJ unterzeichnet, 81 davon ratifiziert. In Deutschland, Österreich und der Schweiz steht die Ratifizierung noch aus.

Das BBNJ gilt als zentraler Baustein zur Umsetzung des Weltnaturabkommens von Montreal, das bis 2030 den Schutz von 30 Prozent der Meeresflächen vorsieht. Außerdem soll es Umweltprüfungen von menschlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Fischerei im Ozean geben. Doch parallel wachsen die Begehrlichkeiten, die Rohstoffe des Meeresbodens wirtschaftlich zu nutzen.

Ende April 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Dekret, das dem Unternehmen The Metals Company USA (TMC) den Einstieg in den kommerziellen Tiefseebergbau ermöglichen soll. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) warnt vor einem Verstoß gegen geltendes Völkerrecht – eine Einschätzung, die auch der Seerechtsexperte und Professor für Völkerrecht Alexander Proelß teilt.

Inhalt

- Was wird als Hohe See bezeichnet?

- Was regelt das BBNJ-Meeresschutzabkommen?

- Erlaubt die US-Regierung unter Trump bald den Tiefseebergbau?

- Steht das Hochseeschutzabkommen BBNJ nicht in glattem Widerspruch zum Tiefseebergbau?

- Was ist der strittigste Punkt im BBNJ-Abkommen selbst?

- Warum sind internationale Regeln für die Hohe See wichtig?

- Welche marinen Gebiete der Hohen See sind besonders schützenswert?

Was wird als Hohe See bezeichnet?

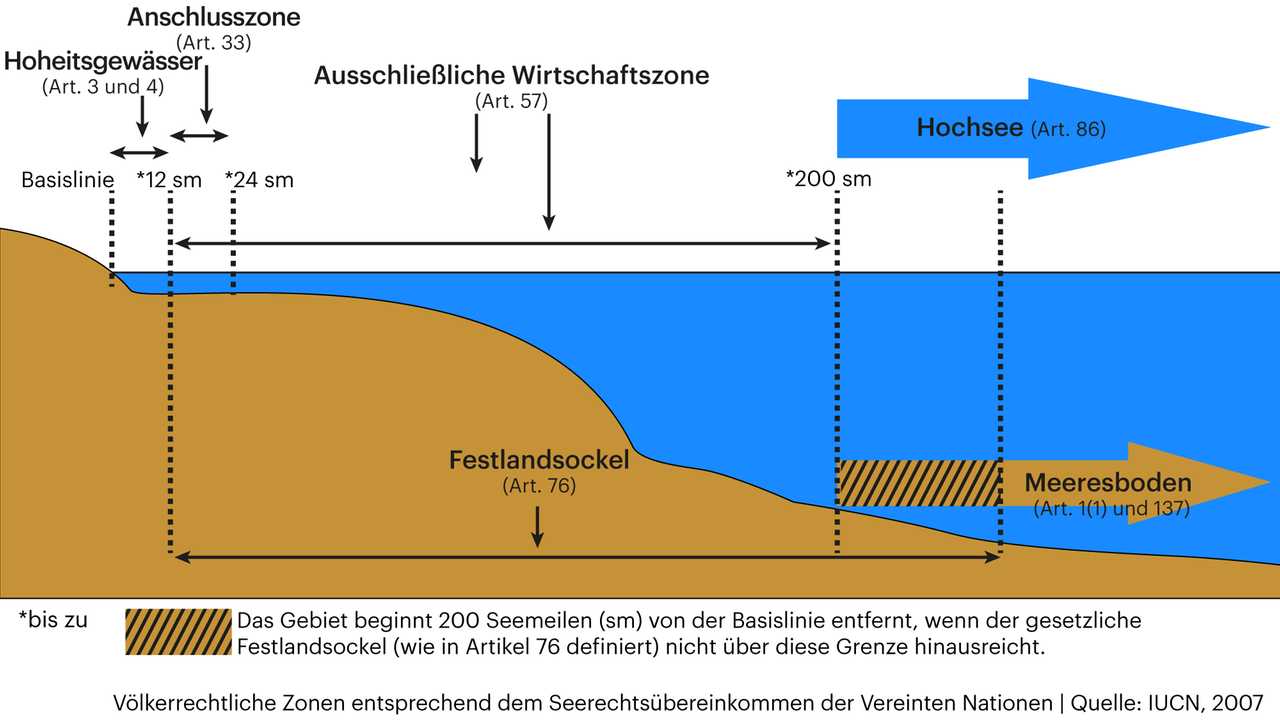

Als Hohe See oder Hochsee wird der Teil der Meere bezeichnet, der nicht unter Kontrolle eines bestimmten Staates steht. Diese Meeresgebiete machen rund 60 Prozent der Ozeane aus. Im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) werden die Ozeane grob in drei Zonen unterteilt:

- Küstenmeere: bis zu zwölf Seemeilen von der Basislinie entfernt, das ist die Küstenlinie bei Niedrigwasser

- Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ): bis zu 200 Seemeilen (circa 370 Kilometer) von der Basislinie entfernt, wobei die Zone für den Meeresboden sogar auf bis zu 350 Seemeilen ausgedehnt werden kann

- Hohe See: alles außerhalb dieser Zonen

Die Hohe See ist Handelsweg, Sauerstofflieferant und CO2-Senke, im Tiefseeboden lagern zudem mineralische Rohstoffe. Wegen Überfischung, Plastikmüll und Klimaerwärmung steht es um die Zukunft der Weltmeere nicht gut. Die UNESCO schätzt, dass bis Ende des Jahrhunderts rund die Hälfte aller Meereslebewesen vom Aussterben bedroht sein könnte.

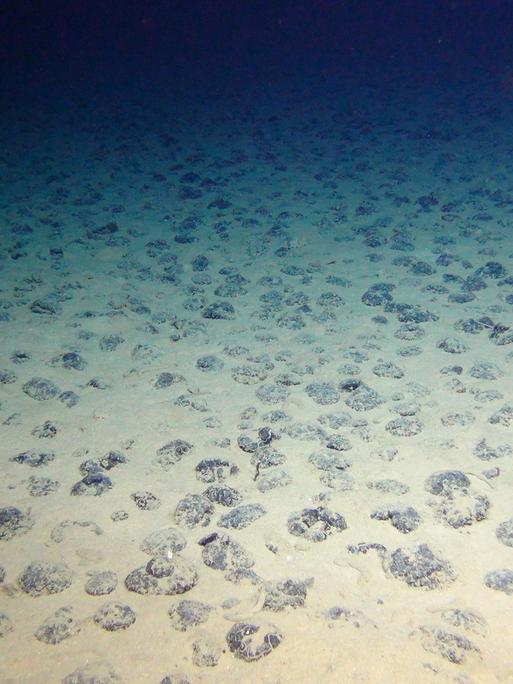

Nur fünf Prozent der Ozeane sind bisher erforscht. Der Meeresboden der Tiefsee ist an vielen Stellen von metallhaltigen Knollen bedeckt, die unter anderem Mangan, Kupfer und Seltene Erden enthalten. Die lichtlosen Bereiche ab einer Tiefe von 200 Metern bieten unzähligen, meist unentdeckten Lebewesen und Mikroorganismen eine Heimat. Sie zu erforschen, könnte dabei helfen, neue Medikamente oder Kosmetika zu entwickeln.

Jüngst machten schottische Forscher zudem die Entdeckung, dass selbst in der vollkommenen Dunkelheit der Tiefsee Sauerstoff entsteht: Die metallhaltigen Oberflächen der Knollen und das Salzwasser bilden eine Art primitive Batterie. Die produziert genügend Strom, um Sauerstoff aus Wasser abzuspalten.

Die Hohe See gehört allen und jedem. Doch ein völlig rechtsfreier Raum ist die Hohe See nicht. Auf der Basis der teils vagen Vorgaben des UN-Seerechtsabkommens UNCLOS kontrollieren derzeit mehr als 20 Organisationen bestimmte Regionen oder Sektoren der Hohen See.

So wacht die Internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority ISA) über den Zugang zu mineralischen Rohstoffen; die International Maritime Organisation (IMO) reguliert die Schifffahrt; Regierungen haben sich zudem in regionalen Fischereiorganisationen auf Quoten und Fangbeschränkungen geeinigt. Außerdem wurde im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO ein Abkommen gegen die Subventionierung der illegalen Fischerei beschlossen, das aber noch nicht in Kraft ist.

All diese Institutionen und Abkommen existieren bisher weitgehend unkoordiniert nebeneinander, sie erfassen und regulieren zudem nicht alle Gebiete und Nutzungen. So galt etwa bis zum BBNJ-Abkommen beim Fischfang auf Hoher See: Wer zuerst da ist, kann den Fang nach Hause tragen und den Gewinn einstreichen.

Anders ist es beim Meeresboden der internationalen Tiefsee: Alle nicht lebenden Ressourcen werden im UNCLOS-Abkommen als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ anerkannt. Theoretisch müssten daher die Erträge zwischen den Staaten geteilt werden.

Was regelt das BBNJ-Meeresschutzabkommen?

Im BBNJ-Abkommen haben sich die UN-Mitgliedsstaaten vor allem über Verfahrensfragen geeinigt: Wie wird ein Schutzgebiet vorgeschlagen, anschließend geprüft und letztlich ausgewiesen? Wie oft werden sich die BBNJ-Mitglieder zu einer Vertragsstaatenkonferenz treffen? Wann und wie müssen die Rechte lokaler Gemeinden und indigener Völker beim Schutzstatus berücksichtigt werden?

Entscheidungen sollten im Konsens getroffen werden. Das hatte vor allem Russland gefordert und damit ein Vetorecht bei der Ausweisung von Schutzgebieten durchsetzen wollen. Jetzt sieht das Abkommen auch Entscheidungen mit Dreiviertelmehrheit vor. Festgelegt wurde zudem ein Verfahren für die Streitbeilegung.

Im BBNJ sind wichtige Grundsätze verankert. Dazu gehören etwa das Vorsorge- und das Verursacherprinzip (Polluter pays principle), aber auch eine ökosystemorientierte Herangehensweise. Letztere ist für die Vernetzung von Schutzgebieten wichtig. Etwa wenn Schiffsrouten verlegt werden, um „blaue Korridore“ für weit wandernde Walarten zu schaffen.

Parallel wird derzeit auf UN-Ebene eine Konvention gegen die Vermüllung der Meere mit Plastik vorbereitet. Es könnte den Druck erhöhen, den Kunststoffeinsatz abzusenken sowie mehr zu recyceln.

Ein weiterer Schritt für den Schutz der Ozeane: Unternehmen und Regierungen müssen künftig bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten auf der Hohen See beziehungsweise in der Tiefsee eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Betracht ziehen.

Zwar dürfen nicht die Mitglieder der BBNJ-Vertragsstaatenkonferenz darüber entscheiden, ob so eine Prüfung notwendig wäre, sondern allein der jeweilige Flaggenstaatinhaber, der als Federführer des Projekts agiert. Aber der Verzicht auf eine Prüfung der Umweltwirkung muss öffentlich und wissenschaftlich begründet werden.

All das ist heikel vor dem Hintergrund der geopolitischen Bedeutung der Meere als Verkehrsadern und Rohstofflieferanten. Russland blockiert Schutzinitiativen etwa in der Antarktis. Der Schutz des dortigen Weddellmeeres ist mehrfach am Widerspruch Moskaus gescheitert. Unterdessen betonen die USA unter Präsident Trump strategisches Interesse an rohstoffreichen Regionen wie Grönland.

Die USA ratifizieren erfahrungsgemäß kaum noch UN-Abkommen, allerdings hatten alle bisherigen US-Regierungen die Verträge zum Seerecht und Meeresschutz stillschweigend mitgetragen. Unter der Regierung von US-Präsident Joe Biden hatten die USA noch sogardas Zustandekommen des BBNJ-Abkommens finanziell aktiv unterstützt und auch Ziele mitgetragen.

Erlaubt die US-Regierung unter Trump bald den Tiefseebergbau?

Ende März 2025 kündigte das Unternehmen The Metals Company USA (TMC) auf einer Sitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA an, dass es künftig in der Tiefsee des Pazifiks Manganknollen kommerziell abbauen möchte. Dazu habe das Unternehmen bei der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des US-Handelsministeriums formell ein Verfahren eingeleitet.

Als Rechtsgrundlage für seinen Pläne zum Abbau von Manganknollen in der Tiefsee nennt das Unternehmen Metals Company USA den US-amerikanischen Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980. Dem entgegen steht jedoch das Internationale Seerechtsabkommen UNCLOS. Dort werden die Hohe See und ihre Ressourcen als gemeinsames Erbe der Menschheit anerkannt.

Das Abkommen gilt als Eckpfeiler des Völkerrechts und als tragende Säule der internationalen Meerespolitik. Die USA gehören zu den wenigen Staaten, die nicht UNCLOS-Vertragspartei sind, alle US-Regierungen hatten jedoch bislang die Regeln des Abkommens weitgehend respektiert.

Entsprechend fiel die Stellungnahme von ISA-Generalsekretärin Leticia Reis de Carvalho aus. „Jede einseitige Maßnahme würde einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen und die Prinzipien des Multilateralismus und den gemeinsamen Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens grundlegend verletzen,“ warnte die Biologin, die seit Anfang 2025 die ISA leitet. Würde die US-Regierung das Vorgehen von TMC unterstützen, hätte dies nicht nur Folgen für das Völkerrecht sondern auch für die Natur.

Steht das Hochseeschutzabkommen BBNJ nicht in glattem Widerspruch zum Tiefseebergbau?

In Prinzip ja. Doch im BBNJ wird der Tiefseebodenbergbau nicht mit einem einzigen Wort erwähnt – was vermutlich die diplomatische Voraussetzung dafür war, dass das Abkommen auf UN-Ebene überhaupt die notwendige Zustimmung aller Regierungen fand.

Artikel 51 beschreibt lediglich einen „Clearing-House-Mechanismus“. Die Vorgaben sollen eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem künftigen BBNJ-Sekretariat und den bereits existierenden UNCLOS-Unterorganisationen gewährleisten. Das wäre zum Beispiel die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA). Deren Gremien arbeiten schon seit einiger Zeit an einem „Mining Code“, also Regeln für den Abbau von Rohstoffen und Vorsorge- und Schutzpflichten gegen Unfälle und Meereszerstörung. Die Verabschiedung steht jedoch noch aus.

Gleichzeitig drängen aber bereits einzelne Regierungen auf eine Erlaubnis, den kommerziellen Tiefseebergbau zu starten. Ursprünglich trat Inselstaat Nauru als Sponsor des Tochterunternehmens des kanadischen Konzerns "The Metals Company" auf. Dieser plant den Abbau von Manganknollen auf dem Meeresboden in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii.

Befürworter des Unterwasserbergbaus weisen darauf hin, dass die enthaltenen Rohstoffe einen wichtigen Beitrag für die Massenherstellung von Batterien etwa für Elektroautos leisten könnten. Eine Studie der Umweltorganisation WWF stellt die Wirtschaftlichkeit des Abbaus wiederum infrage.

Nauru spielte dabei bislang eine zuvor vereinbarte Verfahrensregel der ISA in die Hände. Am 9. Juli 2023 verstrich eine wichtige Zweijahresfrist. Denn 2021 hatte der Inselstaat Nauru eine Klausel des UN-Seerechtsübereinkommens UNCLOS aktiviert, nach der ein entsprechender Bergbauantrag zwingend nach dieser Frist zu genehmigen wäre, falls es keine Regularien gibt.

Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren auch bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA der Wind etwas gedreht. 32 Staaten – darunter Deutschland, Frankreich, Kanada und Australien, letztere beide Herkunftsländer großer Bergbaukonzerne – sprechen sich für eine vorläufige Pause bzw. ein Moratorium und mehr Folgenforschung im Tiefseebergbau aus.

Wohl auch angesichts dieser Kritik verzichtet Nauru bisher darauf, das juristische Schlupfloch für eine Genehmigung seines kommerziellen Tiefseebergbauprojektes zu nutzen. Von dem neuen Vorstoß der The Metals Company, den Tiefseebergbau über US-Recht durchzusetzen, wurde allerdings wohl auch Nauru überrascht. In diesem Fall wäre es auch kein Nutznießer möglicher Einnahmen.

Eine einheitliche, klare Position gegenüber dem Tiefseebergbau haben jedoch weder die 36 Mitglieder des ISA-Rates noch die 168 Staaten der ISA-Vollversammlung, die als eine Art Gesetzgeber für Meeresbodenfragen fungiert.

Die unterschiedlichen Interessen – Schutz bzw. Ausbeutung des Meeresbodens – zeigen sich auch in den Zuständigkeiten in Deutschland: Beim BBNJ hat das Bundesumweltministerium die Federführung, im Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde sitzt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium untergeordnet ist.

Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern fordert, den Tiefseebergbau so lange nicht zuzulassen, bis die Folgen besser erforscht worden sind. Angesichts der verfügbaren Methoden rechnet Matthias Haeckel vom Kieler Geomar-Institut mit zerstörten Flächen und Schäden des Meeresbodens, die denen der verbotenen Schleppnetzfischerei oder der Rodung der Regenwälder an Land glichen.

Was ist der strittigste Punkt im BBNJ-Abkommen selbst?

Heikel ist die Frage, wie Gewinne und Vorteile aus der Nutzung der Pflanzen und Tiere der Meereswelt, also der „genetischen lebenden Meeresressourcen“, zwischen dem Globalen Norden und Globalen Süden aufgeteilt werden. Insbesondere die Industriestaaten verfügen über größere Kapazitäten als arme Länder, die Schätze der Natur kommerziell als Produkte zu vermarkten. So basieren das Krebsmedikament „Halaven“ und das Covid-Medikament „Remdesivir“ auf der Nutzung von Tiefseeorganismen, gleichzeitig erzielen ihre Patentinhaber damit hohe Gewinne.

Das BBNJ stützt jedoch nicht die Position, die viele Länder des Globalen Südens gerne vertreten: Auch Fauna und Flora der Meere seien als Erbe der Menschheit zu betrachten und deshalb die Gewinne zwischen allen Staaten zu teilen. Völkerrechtlich verbindlich schreibt dies das UN-Seerechtsabkommen UNCLOS jedoch nur für Gewinne aus den Gesteinen des Meeresbodens vor, also für „nicht lebende Ressourcen“.

Neben einer angemessenen Gewinnbeteiligung verweisen Regierungsvertreter des Globalen Süden darauf, dass weder die Klimaerwärmung noch die Vermüllung der Meere noch die Überfischung auf das Konto des Globalen Südens geht. Deshalb könnten sie Ansprüche auf Entschädigungszahlungen geltend machen.

Als Kompromiss sieht das BBNJ nun einen Fond zugunsten des Globalen Südens vor, in den die entwickelten Länder und voraussichtlich auch Schwellenländer wie China zunächst einen Pauschalbetrag einzahlen. Später sollen auch prozentuale Anteile der Gewinne einfließen, die Unternehmen mit der Nutzung von Meerespflanzen, -tieren und Mikroorganismen erzielen.

Warum sind internationale Regeln für die Hohe See wichtig?

Ozean-Ökosysteme produzieren die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs. Sie absorbieren den Großteil der Treibhausgase und nehmen viel zusätzliche Wärme auf. Damit federn sie den Klimawandel ab: Ohne ihre Wirkung als CO2-Senke wäre die Erwärmung an Land schon jetzt deutlich stärker als bisher. Außerdem sind Fisch und Meeresfrüchte für mehr als drei Milliarden Menschen der wichtigste Proteinlieferant der täglichen Ernährung.

Regierungen und Gerichte haben jedoch nur Regelungsrecht in ihren eigenen Küstengewässern und ihrer eigenen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ).

Welche marinen Gebiete der Hohen See sind besonders schützenswert?

Besonderen Schutz in den Ozeanen verdienten unter anderem die untermeerischen Berge. Sie verfügten über eine große Biodiversität, erklärte Stefan Hain vom Helmholtz-Zentrum für Meeres- und Polarforschung. „Die agieren wie Inseln in der Tiefsee. Da gibt es enorm artenreiche Ökosysteme, die sich dort etablieren.“

Andere schützenswerte Ökosysteme sind beispielsweise Kaltwasserkorallen. Sie bilden Riffe in der Tiefsee, die genauso komplex sind wie tropische Riffe. Das größte von ihnen erstreckt sich vom Norden Norwegens entlang der Atlantikküste bis nach Südafrika. Das größte Problem sei, dass man noch zu wenig von der Tiefsee wisse, denn vom Tiefseeboden sei bisher nur 0,01 Prozent erforscht, so Hain.

Wissenschaftler haben laut Hain weltweit etwa 320 biologisch signifikante Marinegebiete auf der Hohen See ausgewiesen, die schützenswert sind. Wie diese miteinander verbunden werden könnten – etwa für Wanderwege von bestimmten Arten – müsse man in einem zweiten Schritt ermitteln.

Aktuell ist lediglich ein Prozent der Fläche in regionalen Übereinkommen unter Schutz gestellt. Sie sind allerdings für viele Staaten nicht bindend.

* Ursprünglich hieß es an dieser Stelle im Text, der BBNJ-Vertrag sei schon in Kraft. Das wurde korrigiert.

Mit Susanne Kuhlmann, Dagmar Röhrlich und Tomma Schröder