Gewalt in Belfast. Im April strömen Jugendliche nachts an eine sogenannte Peace Line, eine der hohen Mauern, die immer noch die unionistischen von den nationalistischen Vierteln trennen. Auf der einen Seite die protestantischen Pro-Briten, die Unionisten, die weiter zum Vereinigten Königreich gehören wollen. Auf der anderen die katholischen Republikaner, die sich ein vereintes Irland jenseits Großbritanniens wünschen.

Von der probritischen Seite fliegen Brandbomben und Steine über die Mauer ins proirische Lager. Bilder wie diese sollte es nie wieder geben im ehemaligen Bürgerkriegsland. Nach 3.600 Todesopfern und fast 50.000 Verletzten zwischen 1969 und 1998. Kommt nun die Gewalt zurück nach Nordirland, fast ein Vierteljahrhundert nach dem Karfreitagsabkommen, mit dem die Gesellschaft befriedet und die politischen Lager zur Zusammenarbeit verpflichtet wurden?

Ein solches Ausmaß an Gewalt, sagt Jonathan Roberts von der Belfaster Polizei, habe man viele Jahre nicht erlebt. Der 19-jährige Joel war auf der unionistischen Seite dabei. Er erklärt, was die pro-britischen Jugendlichen auf die Barrikaden getrieben hat. "Sinn Féin gewinnt. Die Republikaner gewinnen. Und unsere Identität wird angegriffen."

Im April beruhigte sich die Lage wieder. Aber die Ereignisse zeigten deutlich: Der alte Konflikt ist nicht verschwunden, er schwelt weiter. Und der Brexit facht ihn neuerlich an. Denn was Joel und mit ihm die meisten anderen Unionisten stört, ist das Nordirland-Protokoll.

Die Vereinbarung ist Bestandteil des Handelsvertrags zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union und eine Notlösung, um zwei Dinge gleichzeitig zu gewährleisten: Den Brexit und den Frieden in Nordirland. Das Problem dabei: Irgendwo muss es nach dem Abschied der Briten eine Zollgrenze zur EU geben. Logischerweise verliefe die zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland, das zum Königreich gehört. Aber das Karfreitagsabkommen, die Sorge um den Frieden in Nordirland, erlaubt keine harte Grenze auf der irischen Insel. Also erklärte sich Boris Johnson schon 2019 zu einer Zollgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien in der Irischen See bereit, inklusive Waren-Kontrollen an Nordirlands Häfen.

Faktisch bedeutet das Nordirland-Protokoll eine Spaltung des Königreichs. Oder aus Sicht der nordirischen Unionisten schlicht Verrat. Ihre stärkste Stimme ist die DUP, die Demokratische Unionisten-Partei, 1971 von Ian Paisley gegründet. Heute sitzt sein Sohn, Ian Paisley Jr., für die DUP im Unterhaus.

Im Februar ging er den Premierminister dort bei einer Fragestunde frontal an. "Premierminister, Sie behaupten, Ihre Verpflichtung gegenüber Nordirland sei unerschütterlich. Aber ich sage Ihnen: Das Protokoll hat uns verraten und uns das Gefühl gegeben, Ausländer im eigenen Land zu sein. Seien Sie der Unionist, den wir brauchen!"

Schlechte Vorbereitung auf den Brexit

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nordiren bereits leere Supermarktregale gesehen. Der Brexit war zum Jahreswechsel in Kraft getreten. Das Königreich war nicht gut auf seine Umsetzung vorbereitet. Die neuen Regeln und Kontrollen, auch die damit verbundenen höheren Kosten führten zu Lieferausfällen von der britischen auf die irische Insel.

Boris Johnson, der das Nordirland-Protokoll selbst ausgehandelt und als Meilenstein auf dem Weg zum Brexit gefeiert hatte, geriet unter politischen Druck. Und versprach Abhilfe: "Wir werden alles Erforderliche tun, um sicherzustellen, dass es keine Grenze in der Irischen See gibt. Wenn nötig, indem wir Artikel 16 ziehen."

Artikel 16 im Nordirland-Protokoll erlaubt es den Vertragsparteien, einseitig einige Bestimmungen außer Kraft zu setzen. Und zwar im Falle "ernster wirtschaftlicher, sozialer oder ökologischer Schwierigkeiten". Politisch wäre es aber wohl der Anfang vom Ende des Brexit-Vertrags, wenn eine Seite Artikel 16 aktivieren würde. Wirtschaftlich könnte es der der Beginn eines Handelskriegs zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sein.

Ein Spiel mit dem Feuer also, an dem sich zuerst die Europäer fast die Finger verbrannt hätten, als sie im Januar kurzfristig erwogen, Impfstoff-Lieferungen an der Grenze von Irland zu Nordirland zu kontrollieren. Ein Fehler, den Brüssel rasch korrigierte. Den London jedoch fortan politisch zu nutzen verstand. Immer wieder hat die britische Regierung wegen Artikel 16 mit dem Finger auf die EU gezeigt. Immer öfter hat sie selbst damit gedroht, ihn zu aktivieren. Zuletzt hat Brexit-Minister David Frost das getan, in einer Rede voller Spitzen gegen die EU, die er vor zwei Wochen in Lissabon hielt.

"Wir können nicht ewig warten. Wenn wir uns nicht bald auf eine Lösung einigen, müssen wir handeln. Und Artikel 16 nutzen, um die Schwierigkeiten anzugehen, die das Protokoll in Nordirland macht."

Nordirland zwischen EU und Großbritannien

Tatsächlich hat Nordirland derzeit gar keine Schwierigkeiten mit dem Protokoll. Großbritannien hat die vorgeschriebenen Kontrollen schon im letzten Winter einseitig ausgesetzt. Sie sind bis heute nicht wieder in Kraft. Die EU hat das gebilligt und London zuletzt ein weitreichendes Angebot gemacht: 80 Prozent weniger Kontrollen und 50 Prozent weniger Zollformalitäten für Waren, die ausschließlich für den nordirischen Markt bestimmt sind. Frost kannte diese Kompromiss-Vorschläge aus Brüssel, als er seine Rede in Lissabon hielt, äußerte sich aber kaum dazu. Stattdessen stellte er eine neue Forderung auf: Der Europäische Gerichtshof – Europas juristische Kontroll-Instanz – solle keine Rolle mehr in Nordirland spielen. Für die EU ist das nicht verhandelbar. Und London weiß das.

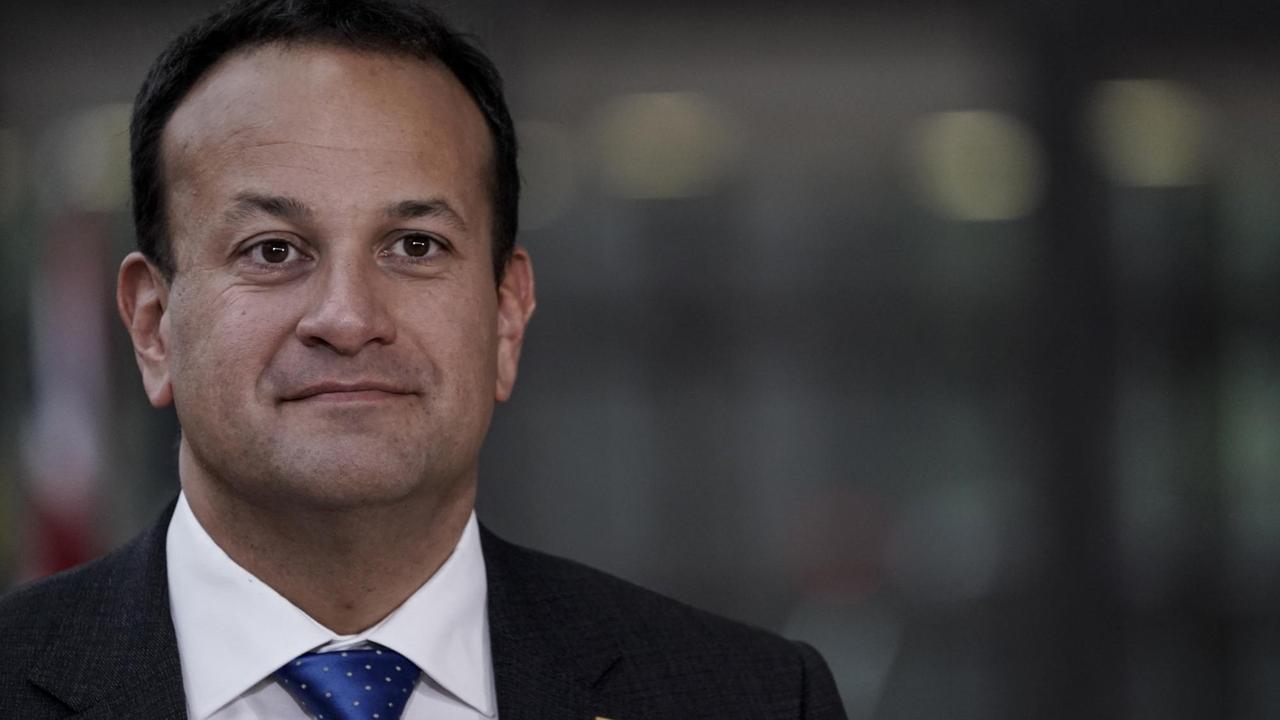

Es sieht so aus, als ginge es Großbritannien nicht mehr um pragmatische Lösungen, sondern um eine politische Grundsatzfrage: Seine Souveränität, von der es einen Teil abgeben musste, als es den Brexit-Vertrag mit der EU geschlossen hat. Irlands Vizepremier Leo Varadkar hatte das Nordirland-Protokoll seinerzeit mit Boris Johnson auf den Weg gebracht. Jetzt nimmt er den Fehdehandschuh auf und warnt öffentlich, dass die Briten sich nicht an internationale Verträge halten. "Das ist ein Land, das Verträge abschließt und dabei schon vorhat, sein Wort zu brechen. Die Welt muss diese Botschaft verstehen: Unterschreibt keine Verträge mit dem Königreich, bis Ihr zuversichtlich sein könnt, dass es sich an seine Versprechen halten kann."

Es sieht so aus, als ginge es Großbritannien nicht mehr um pragmatische Lösungen, sondern um eine politische Grundsatzfrage: Seine Souveränität, von der es einen Teil abgeben musste, als es den Brexit-Vertrag mit der EU geschlossen hat. Irlands Vizepremier Leo Varadkar hatte das Nordirland-Protokoll seinerzeit mit Boris Johnson auf den Weg gebracht. Jetzt nimmt er den Fehdehandschuh auf und warnt öffentlich, dass die Briten sich nicht an internationale Verträge halten. "Das ist ein Land, das Verträge abschließt und dabei schon vorhat, sein Wort zu brechen. Die Welt muss diese Botschaft verstehen: Unterschreibt keine Verträge mit dem Königreich, bis Ihr zuversichtlich sein könnt, dass es sich an seine Versprechen halten kann."

Vieles spricht dafür, dass Varadkar Recht hat mit seiner Behauptung, dass der britische Premierminister sein Wort nie halten wollte. Immer wieder hat Boris Johnson öffentlich bestritten, dass es überhaupt eine Grenze in der Irischen See gibt. Und kürzlich sagten gleich zwei Kronzeugen aus, Johnson habe sich nie an das Nordirland-Protokoll halten wollen. Sein ehemaliger Berater Dominic Cummings.

Und Ian Paisley Jr. von der DUP: "Boris Johnson hat mir persönlich gesagt, dass er dem Protokoll nur zum Schein zustimmen will. Dass er es danach verändern und am Ende zerreißen wird."

Was Fischer in Nordirland denken

Der Hafen von Kilkeel an der Süd-Ost-Küste Nordirlands. Die meisten Fischer hier wären vermutlich froh, wenn Johnson das Nordirland-Protokoll wirklich zerreißt. Denn es macht ihnen das Leben schwer. Die Fischwirtschaft ernährt 1.000 der 7.000 Einwohner von Kilkeel. Vor 40 Jahren haben sie sich in einer Genossenschaft organisiert. Ihr Name: Sea Source. Ihr Geschäftsführer: Ein Mann aus Kilkeel, der 54-jährige Alan McCulla.

An einem grauen Oktobertag kniet McCulla vor dem Ofen in einem 100 Jahre alten, renovierten Bootshaus und zündet ein Feuer an. Draußen regnet es, drinnen haben sie im ehemaligen Lager-Raum einen großen Tisch aufgestellt. Um den versammeln sich die Fischer von Kilkeel, wenn es etwas zu besprechen gibt. Zuletzt ging es meist um den Brexit. Alan McCulla war dafür und ist es noch. Von Boris Johnson ist er trotzdem enttäuscht.

"Er war wahrscheinlich der richtige Mann zur richtigen Zeit. Das heißt aber nicht, dass ich mit seiner Fischerei-Politik zufrieden bin. Die Regierung in London hat hohe Erwartungen geschürt, aber letztendlich hat sie sie nicht erfüllt."

Das größte Problem von McCulla und seinen Leuten ist die Nähe zur Republik Irland. Die EU liegt nicht mal 30 Kilometer entfernt von Kilkeel. Wenn die Fischer aufs Meer fahren, um Langusten, Jakobsmuscheln, Schellfisch und Hering zu fangen, sind sie ganz schnell in irischen Gewässern. Und dort dürfen sie seit dem Brexit nur noch begrenzt fischen. Das steht auf der Soll-Seite in McCullas Wirtschaftsbüchern. Auf der Haben-Seite verbucht er, dass Nordirland faktisch noch zum EU-Binnenmarkt gehört. So ist es im Nordirland-Protokoll verankert. Die Regelung dient dazu, eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. Den Fischern in Kilkeel beschert sie einen reibungslosen Export in Staaten auf dem europäischen Kontinent. Aber bisher exportieren sie Zweidrittel ihres Fangs nach Großbritannien. In McCullas Bilanz überwiegen deshalb die Nachteile des Protokolls.

Ja, sagt der Sea Source-Geschäftsführer. Er habe kein Problem, seinen Fisch nach Europa zu schaffen. Aber zuerst müsse er ihn ja fangen. Und damit habe er im Augenblick schon ein Problem. Jetzt im Herbst ist es besonders schlimm. Es ist die Hochzeit für Garnelen. Aber es ist auch die Zeit, in der die Garnelen von der nordirischen an die irische Küste abwandern. Und zwar über eine Seegrenze hinaus, die die größeren nordirischen Fischerboote seit dem Brexit nicht mehr passieren dürfen. Den Fischern in Kilkeel entgeht gerade ein Riesengeschäft. Viele Kutter liegen fest vertäut im Hafen fest.

An einem grauen Oktobertag kniet McCulla vor dem Ofen in einem 100 Jahre alten, renovierten Bootshaus und zündet ein Feuer an. Draußen regnet es, drinnen haben sie im ehemaligen Lager-Raum einen großen Tisch aufgestellt. Um den versammeln sich die Fischer von Kilkeel, wenn es etwas zu besprechen gibt. Zuletzt ging es meist um den Brexit. Alan McCulla war dafür und ist es noch. Von Boris Johnson ist er trotzdem enttäuscht.

"Er war wahrscheinlich der richtige Mann zur richtigen Zeit. Das heißt aber nicht, dass ich mit seiner Fischerei-Politik zufrieden bin. Die Regierung in London hat hohe Erwartungen geschürt, aber letztendlich hat sie sie nicht erfüllt."

Das größte Problem von McCulla und seinen Leuten ist die Nähe zur Republik Irland. Die EU liegt nicht mal 30 Kilometer entfernt von Kilkeel. Wenn die Fischer aufs Meer fahren, um Langusten, Jakobsmuscheln, Schellfisch und Hering zu fangen, sind sie ganz schnell in irischen Gewässern. Und dort dürfen sie seit dem Brexit nur noch begrenzt fischen. Das steht auf der Soll-Seite in McCullas Wirtschaftsbüchern. Auf der Haben-Seite verbucht er, dass Nordirland faktisch noch zum EU-Binnenmarkt gehört. So ist es im Nordirland-Protokoll verankert. Die Regelung dient dazu, eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. Den Fischern in Kilkeel beschert sie einen reibungslosen Export in Staaten auf dem europäischen Kontinent. Aber bisher exportieren sie Zweidrittel ihres Fangs nach Großbritannien. In McCullas Bilanz überwiegen deshalb die Nachteile des Protokolls.

Ja, sagt der Sea Source-Geschäftsführer. Er habe kein Problem, seinen Fisch nach Europa zu schaffen. Aber zuerst müsse er ihn ja fangen. Und damit habe er im Augenblick schon ein Problem. Jetzt im Herbst ist es besonders schlimm. Es ist die Hochzeit für Garnelen. Aber es ist auch die Zeit, in der die Garnelen von der nordirischen an die irische Küste abwandern. Und zwar über eine Seegrenze hinaus, die die größeren nordirischen Fischerboote seit dem Brexit nicht mehr passieren dürfen. Den Fischern in Kilkeel entgeht gerade ein Riesengeschäft. Viele Kutter liegen fest vertäut im Hafen fest.

Kontrollen und Formalitäten durchlaufen wie Fremde

Gut am Nordirland-Protokoll findet Alan McCulla, dass es noch nicht angewendet wird. Bei einem Rundgang durch den kleinen Hafen blickt er sorgenvoll auf die vielen Boote, die hier sind und nicht auf See. Die Besitzer schrauben und bohren an ihnen herum. Sie nutzen die fangarme Zeit für Reparaturen. Wenn die vorgeschriebenen Kontrollen erst einmal durchgeführt würden, sagt der Sea Source-Geschäftsführer, dann hätten diese Fischer das nächste große Problem. Denn sie fischen auch in britischen Gewässern. Wenn sie von dort zurückkommen, müssen sie künftig Kontrollen und Formalitäten durchlaufen wie Fremde. Obwohl Nordirland zum Vereinigten Königreich gehört.

"Wir gucken hier auf eine Flotte in Kilkeel ansässiger Boote. Wenn das Protokoll vollständig erfüllt wird, dann müssen diese Boote in ihrem Heimathafen so verfahren, als kämen sie aus einem Drittstaat. Diese Leute werden dann so behandelt, als kämen sie aus Island. Oder Russland. Oder Norwegen. Dabei gehören die Boote Leuten von hier und sind hier stationiert."

Bei Finnebrogues in Downpatrick, anderthalb Autostunden nordöstlich von Kilkeel, haben sie weniger gravierende Sorgen. Der Zement-Boden in der Halle der Würstchenfabrik ist feucht und fettig. Beim Rundgang soll man bitte aufpassen, nicht auszurutschen.

In riesigen Stahlmixern werden viele Kilo Schweinelenden und Speckschwarten kleingehackt. Aus Eimern werden Gewürze und Semmelbrösel dazu geschüttet. Zum Schluss Kühl-Eis. Dann wird alles so langegemixt, bis eine homogene Masse entstanden ist: Das Brät für die englischen Bratwürste, die berühmten Banger, die die Briten schon zum Frühstück gern verspeisen und auf die sie stolz sind. Finnebrogue beliefert die besseren der großen Supermarkt- und Frühstücks-Ketten im gesamten Königreich und hat in den letzten Jahren eine rasante Erfolgsgeschichte hingelegt. 2016 machte die Firma noch 50 Millionen Pfund Jahresumsatz. 2021 rechnet sie mit 165 Millionen. Es läuft gut für den bekanntesten nordirischen Würstchenfabrikanten.

"Wir gucken hier auf eine Flotte in Kilkeel ansässiger Boote. Wenn das Protokoll vollständig erfüllt wird, dann müssen diese Boote in ihrem Heimathafen so verfahren, als kämen sie aus einem Drittstaat. Diese Leute werden dann so behandelt, als kämen sie aus Island. Oder Russland. Oder Norwegen. Dabei gehören die Boote Leuten von hier und sind hier stationiert."

Bei Finnebrogues in Downpatrick, anderthalb Autostunden nordöstlich von Kilkeel, haben sie weniger gravierende Sorgen. Der Zement-Boden in der Halle der Würstchenfabrik ist feucht und fettig. Beim Rundgang soll man bitte aufpassen, nicht auszurutschen.

In riesigen Stahlmixern werden viele Kilo Schweinelenden und Speckschwarten kleingehackt. Aus Eimern werden Gewürze und Semmelbrösel dazu geschüttet. Zum Schluss Kühl-Eis. Dann wird alles so langegemixt, bis eine homogene Masse entstanden ist: Das Brät für die englischen Bratwürste, die berühmten Banger, die die Briten schon zum Frühstück gern verspeisen und auf die sie stolz sind. Finnebrogue beliefert die besseren der großen Supermarkt- und Frühstücks-Ketten im gesamten Königreich und hat in den letzten Jahren eine rasante Erfolgsgeschichte hingelegt. 2016 machte die Firma noch 50 Millionen Pfund Jahresumsatz. 2021 rechnet sie mit 165 Millionen. Es läuft gut für den bekanntesten nordirischen Würstchenfabrikanten.

Mangel an Arbeitskräften

Aber was ist mit dem berühmt-berüchtigten Würstchenkrieg? Hatte sich Boris Johnson nicht im Frühsommer noch beklagt, das Nordirland-Protokoll hindere britische Firmen daran, Banger nach Nordirland zu exportieren? Hatte er damit nicht begründet, dass er zum wiederholten Male die Schonfrist für Kontrollen im Handel zwischen der britischen und der irischen Insel verlängerte?

"Die Zeitungen haben ein ziemliches Brimborium gemacht um die sogenannten Würstchenkriege", winkt Jago Pearson ab. Er ist Chef-Stratege im Management von Finnebrogue Artisan. "Wir sind der führende Hersteller von Premiumwürstchen im Vereinigten Königreich. Wir stellen die Würstchen für die großen Supermärkte im Land her. Es geht nicht darum, ob Würstchen von England nach Nordirland gelangen können. Denn die meisten Würstchen für das Königreich werden ohnehin in Nordirland produziert."

Wie Alan McCulla in Kilkeel war auch Jago Pearson in Downpatrick ein glühender Brexiteer. Und ist es noch. Der Brexit, sagt Jago Pearson, spiele für das Unternehmen, für das er heute arbeitet, keine Rolle. Das Thema werde in keiner Vorstandssitzung mehr erwähnt.

Was ist mit den wirtschaftlichen Chancen des Nordirland-Protokolls? Dem Zugang zum EU-Binnenmarkt, den besseren Export-Bedingungen für nordirische Unternehmen? – Auch das spiele keine Rolle, sagt Jago Pearson. Nach Europa exportiert Finnebrogue ohnehin kaum etwas. Auch die Auflagen für den Export nach Großbritannien schrecken den Manager nicht. Sollten sie irgendwann kommen, dann werde Finnebrogue schon damit fertig.

Das wirkliche Problem, mit dem Jago Pearson sich gerade herumschlägt, ist der Mangel an Arbeitskräften. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter bei Finnebrogue sind EU-Bürger, die meisten aus Portugal und Osteuropa. Von denen seien viele in den letzten Jahren nach Hause gegangen und noch nicht zurückgekehrt. Warum das so ist? – Pearsons Antwort: Die Pandemie.

"Es ist richtig, dass wir weniger europäische Arbeiter haben als vor zwei, drei Jahren. Wie alle Lebensmittelproduzenten in der westlichen Welt haben wir im Moment einen Personalmangel von zehn, zwanzig Prozent. Brexit hat das nicht einfacher gemacht. Aber der Hauptfaktor für all das ist das Corona-Virus." Wenn das stimmt, warum machte sich der weltweite Mangel an Lkw-Fahrern dann nicht auch an nordirischen Zapfsäulen bemerkbar gemacht? Während sich in England Autofahrer um die letzten Benzin-Vorräte prügelten, tankten die Nordiren unbehelligt ihre Fahrzeuge voll.

Es liegt an ihrem Zugang zum Binnenmarkt mit seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit: Davon sind die nordirischen Nationalisten überzeugt. Und nutzen das neue Argument für die von ihnen seit jeher ersehnte Vereinigung mit der Republik Irland. Die Zustimmung dafür wächst. In Umfragen legt die nationalistische Sinn Féin zu, während die probritischen Unionisten an Rückhalt verlieren.

Neale Richmond von der christdemokratischen Fine Gael-Partei in Dublin hält einen Zusammenschluss Nordirlands mit der Republik Irland schon in zehn Jahren für realistisch. Vor dem Brexit sei die Vereinigung Irlands nur angestrebt worden. Nach dem Brexit sei sie unvermeidlich.

"Die Zeitungen haben ein ziemliches Brimborium gemacht um die sogenannten Würstchenkriege", winkt Jago Pearson ab. Er ist Chef-Stratege im Management von Finnebrogue Artisan. "Wir sind der führende Hersteller von Premiumwürstchen im Vereinigten Königreich. Wir stellen die Würstchen für die großen Supermärkte im Land her. Es geht nicht darum, ob Würstchen von England nach Nordirland gelangen können. Denn die meisten Würstchen für das Königreich werden ohnehin in Nordirland produziert."

Wie Alan McCulla in Kilkeel war auch Jago Pearson in Downpatrick ein glühender Brexiteer. Und ist es noch. Der Brexit, sagt Jago Pearson, spiele für das Unternehmen, für das er heute arbeitet, keine Rolle. Das Thema werde in keiner Vorstandssitzung mehr erwähnt.

Was ist mit den wirtschaftlichen Chancen des Nordirland-Protokolls? Dem Zugang zum EU-Binnenmarkt, den besseren Export-Bedingungen für nordirische Unternehmen? – Auch das spiele keine Rolle, sagt Jago Pearson. Nach Europa exportiert Finnebrogue ohnehin kaum etwas. Auch die Auflagen für den Export nach Großbritannien schrecken den Manager nicht. Sollten sie irgendwann kommen, dann werde Finnebrogue schon damit fertig.

Das wirkliche Problem, mit dem Jago Pearson sich gerade herumschlägt, ist der Mangel an Arbeitskräften. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter bei Finnebrogue sind EU-Bürger, die meisten aus Portugal und Osteuropa. Von denen seien viele in den letzten Jahren nach Hause gegangen und noch nicht zurückgekehrt. Warum das so ist? – Pearsons Antwort: Die Pandemie.

"Es ist richtig, dass wir weniger europäische Arbeiter haben als vor zwei, drei Jahren. Wie alle Lebensmittelproduzenten in der westlichen Welt haben wir im Moment einen Personalmangel von zehn, zwanzig Prozent. Brexit hat das nicht einfacher gemacht. Aber der Hauptfaktor für all das ist das Corona-Virus." Wenn das stimmt, warum machte sich der weltweite Mangel an Lkw-Fahrern dann nicht auch an nordirischen Zapfsäulen bemerkbar gemacht? Während sich in England Autofahrer um die letzten Benzin-Vorräte prügelten, tankten die Nordiren unbehelligt ihre Fahrzeuge voll.

Es liegt an ihrem Zugang zum Binnenmarkt mit seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit: Davon sind die nordirischen Nationalisten überzeugt. Und nutzen das neue Argument für die von ihnen seit jeher ersehnte Vereinigung mit der Republik Irland. Die Zustimmung dafür wächst. In Umfragen legt die nationalistische Sinn Féin zu, während die probritischen Unionisten an Rückhalt verlieren.

Neale Richmond von der christdemokratischen Fine Gael-Partei in Dublin hält einen Zusammenschluss Nordirlands mit der Republik Irland schon in zehn Jahren für realistisch. Vor dem Brexit sei die Vereinigung Irlands nur angestrebt worden. Nach dem Brexit sei sie unvermeidlich.