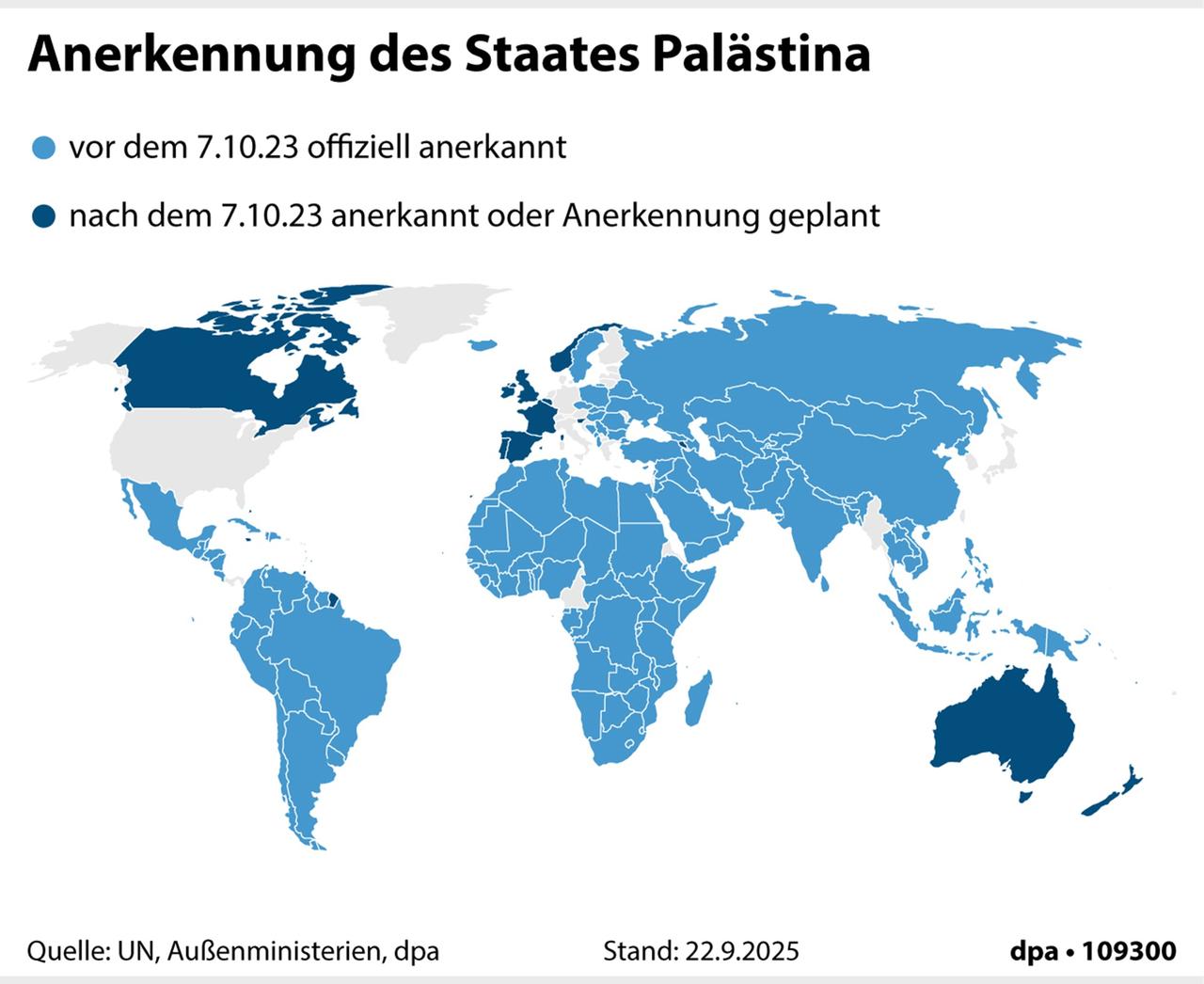

Seit Jahrzehnten wird die Zweistaatenlösung als möglicher Weg gesehen, um den Nahostkonflikt zu befrieden. Aktuell gibt es wieder Bewegung in dieser Debatte. Zunächst gab Großbritanniens Premierminister Keir Starmer die Anerkennung eines Palästinenserstaats bekannt, es folgten Kanada, Australien, Portugal, Belgien, Malta und Frankreich. Damit haben von den 193 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen rund 160 Palästina anerkannt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete die Anerkennung bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien geleiteten Konferenz zur Zweistaatenlösung vor der UN-Vollversammlung. Zwar ist die Anerkennung nur ein symbolischer Akt, entstanden unter dem Eindruck der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Doch er könnte Palästinenserinnen und Palästinensern Hoffnung geben.

Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, wollen jedoch einen palästinensischen Staat erst anerkennen, wenn sich Palästinenser und Israelis auf eine Zweistaatenlösung einigen. Auch Deutschland hält an dieser Position fest.

Inhalt

- Warum hat Frankreich Palästina als Staat anerkannt?

- Wie reagiert Israel auf die erweiterte Anerkennung Palästinas?

- Wie steht Deutschland zur Anerkennung Palästinas als Staat?

- Welche Länder erkennen Palästina bereits an?

- Welche Folgen hat die Anerkennung Palästinas?

- Wäre eine Anerkennung Palästinas ein Zugeständnis an die Hamas?

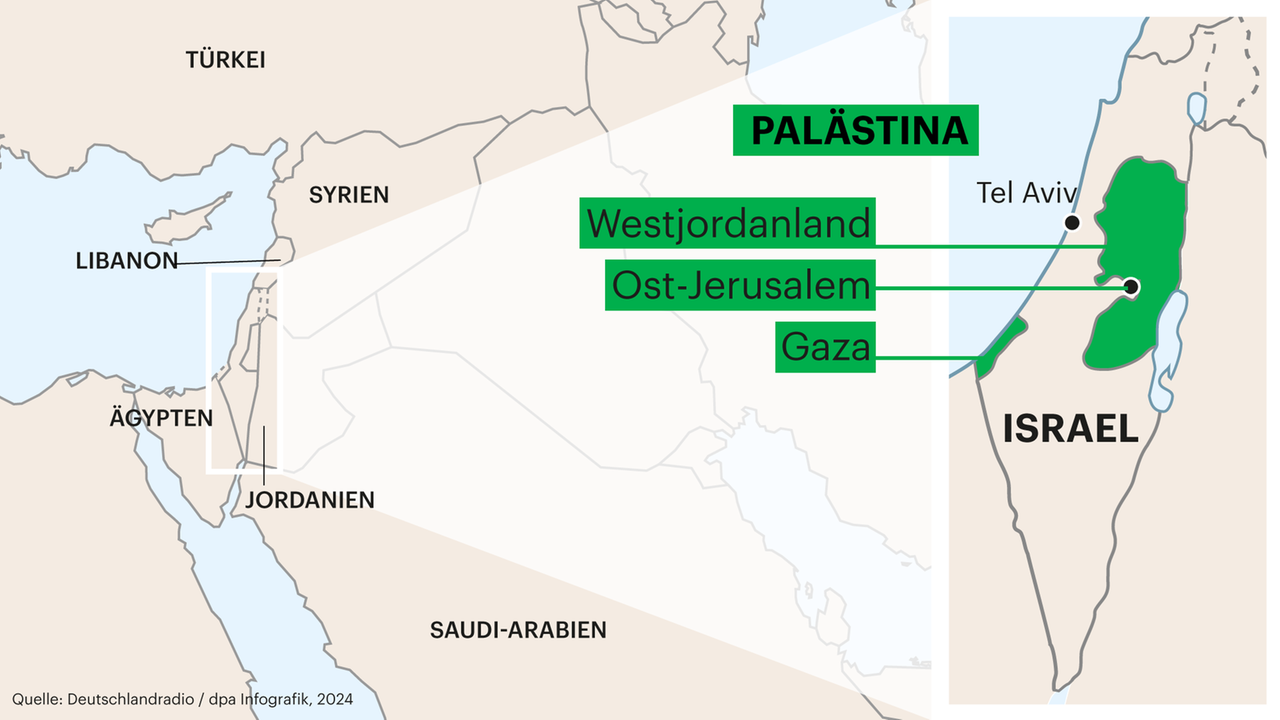

- Welche Gebiete könnten zu einem Staat Palästina gehören?

Warum hat Frankreich Palästina als Staat anerkannt?

Der französische Präsident Emmanuel Macron begründete dies unter anderem mit Frankreichs historischem Engagement für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten und der humanitären Lage im Gazastreifen.

Macron schrieb in einem Post auf der Plattform X, der Aufbau eines palästinensischen Staates trage zur Sicherheit der gesamten Region bei. Bedingung dafür sei eine Demilitarisierung und die volle Anerkennung Israels. Er forderte eine Waffenruhe, die Befreiung aller Geiseln und massive humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza. Nach Frankreich kündigten weitere westliche Länder an, Palästina anerkennen zu wollen.

Die Staaten hoffen außerdem, Israel dazu zu bringen, den Bau neuer jüdischer Siedlungen im Westjordanland zu begrenzen. Angesichts der israelischen Gaza-Offensive wächst in vielen EU-Ländern der Druck, Sanktionen gegen Israel zu erlassen. Die Debatte wird auch durch den Bericht einer UN-Kommission befeuert. Diese wirft Israel vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen.

Wie reagiert Israel auf die erweiterte Anerkennung Palästinas?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte Macrons Vorstoß: "Ein solcher Schritt belohnt Terror", hieß es in einer Stellungnahme aus Netanjahus Büro. Zudem riskiere dies die Schaffung eines iranischen Stellvertreterstaates, wie es der Gazastreifen unter der Hamas geworden sei. "Ein palästinensischer Staat unter diesen Bedingungen wäre eine Startrampe zur Vernichtung Israels."

Der Schritt Frankreichs wird nicht nur von der israelischen Regierung, sondern auch von der Opposition und den Angehörigen der Geiseln verurteilt. Die große Sorge der Menschen in Israel sei tatsächlich der Krieg im Gazastreifen, berichtet ARD-Korrespondent Jörg Poppendiek. Sie sorgten sich um die Soldaten und das Leben der Geiseln. Eine Zweistaatenlösung sei für sie einfach kein Thema

EU-Diplomaten halten es für möglich, dass Israel auf die erweiterte Anerkennung eines palästinensischen Staates mit der Annexion zumindest eines Teils des besetzten Westjordanlandes antwortet. Das könnte dann Sanktionen der EU zur Folge haben, weil dies als Bruch des Völkerrechtes gewertet würde.

Wie steht Deutschland zur Anerkennung Palästinas als Staat?

Die Bundesregierung will Palästina zumindest vorerst nicht anerkennen. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte als Reaktion auf die französische Initiative, eine Anerkennung Palästinas könne nur einer der abschließenden Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung einer Zweistaatenlösung sein. Israels Sicherheit habe für die Bundesregierung übergeordnete Bedeutung.

Der frühere deutsche Botschafter Martin Kobler bewertet Macrons Vorhaben dagegen positiv. Der bisherige Weg, einen palästinensischen Staat an das Ende eines Friedensprozesses zu setzen, habe sich als falsch erwiesen. Die Anerkennung Palästinas als Staat habe eine hohe Strahlkraft für die Region.

Welche Länder erkennen Palästina bereits als Staat an?

Inzwischen erkennen rund 160 von insgesamt 193 UN-Mitgliedsstaaten Palästina als souveränen Staat an. Zu den Ausnahmen zählen die USA und Japan, aber auch europäische Staaten wie Deutschland, Italien, Griechenland, Finnland, Österreich und die Schweiz.

Welche Folgen hat die Anerkennung Palästinas?

Völkerrechtlich gesehen erst einmal keine. Beobachter werten eine Anerkennung Palästinas vor allem als symbolischen Schritt. Die Nahost-Expertin Muriel Asseburg sprach vor dem Hintergrund der Anerkennung durch Norwegen, Spanien und Irland im vergangenen Jahr von einer "dritten Anerkennungswelle“. Diese gebe Palästinenserinnen und Palästinensern Hoffnung und zeige: „Es gibt eine Alternative zum bewaffneten Kampf, zu Terror und zur Hoffnungslosigkeit, nämlich palästinensische Selbstbestimmung in einem Staat neben Israel.“

Bei den Anerkennungswellen 1988 und 2011 sei es ebenfalls um eine Unterstützung der Zwei-Staaten-Regelung und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser gegangen.

Wäre eine Anerkennung Palästinas ein Zugeständnis an die Hamas?

Manche Kritiker sagen, eine Anerkennung könne von der Hamas als Belohnung für ihren Terror interpretiert werden. Der Nahostexperte Daniel Gerlach sieht das anders: Die Hamas profitiere nicht von der Anerkennung Palästinas als Staat, sagt er: "Die Hamas wäre auch nicht die Organisation, die diesen Staat nach dem Willen der internationalen Gemeinschaft regieren wird.“

Welche Gebiete könnten zu einem Staat Palästina gehören?

Wahrscheinlich würde ein Staat Palästina aus derzeit zwei politischen Gebilden bestehen: dem von der Hamas noch immer regierten Gazastreifen und dem Westjordanland unter der Fatah von Mahmud Abbas.

Dabei gibt es mehrere Probleme: So sind die Grenzen zwischen Israel und palästinensisch kontrolliertem Gebiet nicht komplett geklärt. Gleiches gilt für den Status von Ost-Jerusalem. Zudem sind Fatah und Hamas untereinander verfeindet. Somit ist unklar, wer überhaupt der politische Ansprechpartner für Verhandlungen um einen palästinensischen Staat sein könnte. Die Fatah wird von einem Teil der Palästinenser nicht als Vertreter ihrer Interessen wahrgenommen. Die Hamas wiederum ist als Terrororganisation für Israel und viele andere Staaten als Verhandlungspartnerin nicht akzeptabel und inzwischen stark geschwächt.

Der Begriff „Staat“ beschreibt im Völkerrecht einen politisch und rechtlich organisierten Personenverband (Staatsvolk), der auf abgegrenzter Fläche (Staatsgebiet) einer Bevölkerung eine eigene Ordnung (Staatsgewalt) gibt. Je umstrittener der Staatsstatus ist, desto wichtiger ist die Anerkennung durch andere Staaten. Die herrschende Meinung im Völkerrecht geht aber davon aus, dass die Anerkennung nicht Voraussetzung, sondern nur Bestätigung für die Existenz eines Staates ist.

jma, leg, tha, ahe