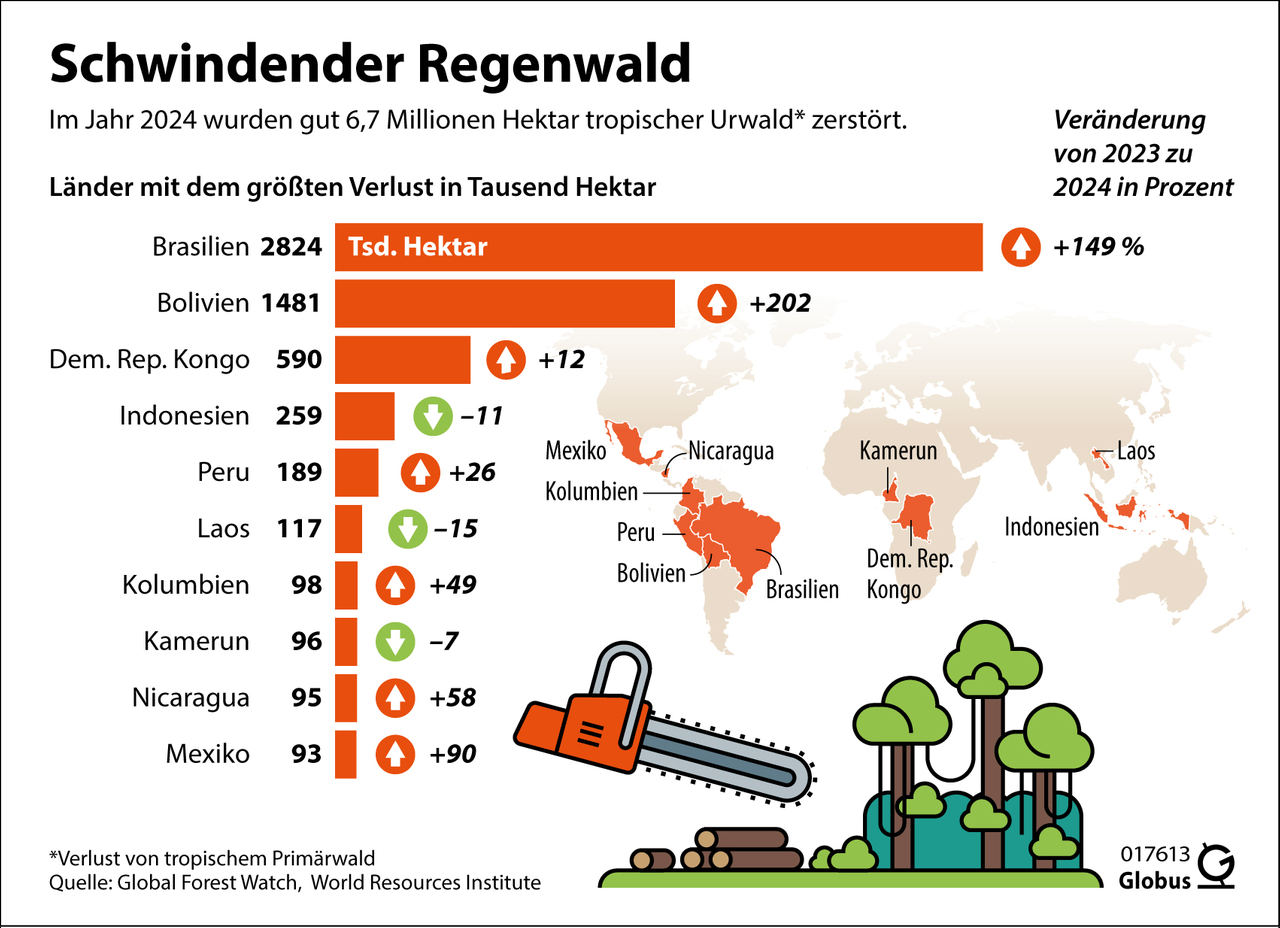

Die tropischen Regenwälder speichern große Mengen Kohlenstoff, erzeugen Regen und beheimaten Millionen Arten. Doch sie sind in Gefahr. 2024 ging weltweit jede Minute Urwald von einer Fläche so groß wie 18 Fußballfelder verloren. Für die Erde ist das eine alarmierende Entwicklung, denn die Regenwälder sind wichtig für den Artenschutz und ein stabiles Klima und ihre Zerstörung setzt riesige Mengen klimaschädliches CO2 frei. Der Amazonas-Regenwald könnte schon bald seinen Kipppunkt erreichen, an dem er sich in eine trockene Savanne verwandelt. Ein solcher Wandel wäre unumkehrbar.

Beim Klimagipfel COP30 in Belém schlug Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva einen neuen globalen Fonds für den Waldschutz vor. Der sogenannte Tropical Forests Forever Facility (TFFF) Länder dafür belohnen, ihre Wälder zu bewahren. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, haben bereits Beiträge für den Fonds zugesagt. Die Gesamtmenge beträgt bislang fast sieben Milliarden Euro.

Die Idee: Wälder bezahlen, weil sie leben

Seit Jahrzehnten fordern Wissenschaftler, indigene Vertreter und Umweltorganisationen eine gerechtere Finanzierung des Waldschutzes. Denn die meisten naturbelassenen Regenwälder befinden sich in ärmeren Tropenländern. Zwar sind tropische Wälder essenziell für die Stabilisierung des Weltklimas, doch ihr Schutz kostet Geld, während ihre Abholzung, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder den Bergbau, Gewinne bringt.

Der brasilianische Präsident Lula will das ändern. Der Tropical Forests Forever Facility (TFFF) soll den Schutz von Wäldern in ein dauerhaftes Geschäftsmodell überführen: Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen dafür bezahlt werden.

Der Fonds soll 125 Milliarden US-Dollar mobilisieren und könnte zu einem der größten multilateralen Umweltfonds der Welt werden, wie Brasilien es selbst ankündigt. Zum Vergleich: Der offizielle Green Climate Fund der UN verfügt über rund 18 Milliarden Dollar.

Brasiliens Umweltministerin Marina Silva sagte, die Menschheit müsse ihren Umgang mit den natürlichen Ressourcen ändern. Nach jahrzehntelanger Ausbeutung sei es nun Zeit, die daraus gewonnenen Mittel zum Schutz der Natur einzusetzen. Der Fonds markiere dabei einen Wendepunkt.

Ein Investmentfonds für die Natur

Im neuen Modell des TFFF sollen Staaten und private Investoren gemeinsam in den Schutz der Wälder investieren, nach dem Prinzip einer gemischten Finanzierung (Blended Finance).

Der Fonds startet mit 25 Milliarden Dollar, die wohlhabende Staaten wie etwa Deutschland, Norwegen oder das Vereinigte Königreich einzahlen sollen. Dieses Geld dient als Sicherheit. Es fängt mögliche Verluste ab und soll Vertrauen schaffen. Auf dieser Grundlage will Brasilien weitere 100 Milliarden Dollar von privaten Investoren gewinnen, zum Beispiel von Pensionsfonds, Banken oder großen Unternehmen.

Die Staaten übernehmen das Risiko, die Investoren kassieren zuerst. Das Kapital wird an den Finanzmärkten, vor allem in Schwellenländern, angelegt. Wenn diese Anlagen Gewinne abwerfen, fließt das Geld weiter, an Länder mit tropischen Wäldern, die ihre Entwaldung erfolgreich bremsen.

Ob das gelingt, sollen Satellitenbilder zeigen, die regelmäßig prüfen, wie viel Wald noch steht. Für jeden Hektar, der erhalten bleibt, gibt es eine finanzielle Prämie. So wird der Schutz der Natur erstmals zu einem lohnenden Geschäft.

Brasilien rechnet damit, dass der Fonds bis zu vier Milliarden Dollar im Jahr für den Waldschutz freisetzen kann, also Geld, das direkt in die Zukunft der Tropenwälder fließt.

Wer zahlt – und wer profitiert

Diese Herangehensweise unterscheidet sich vom Emissionshandel oder traditionellen Hilfskrediten, bei dem die Gelder in bestimmte Waldschutzprojekte fließen. "Es ist für beide profitabel: Die Tropenwald-Länder, die diese Gelder bekommen, (...) und Investoren, die in den Erhalt investieren", sagt Pakhi Das, die den geplanten Fonds für die Non-Profit-Initiative Plant-for-the-Planet analysiert hat.

Bislang hat Brasilien selbst eine Milliarde Dollar zugesagt. Auch Deutschland beteiligt sich mit einer Milliarde Euro. Norwegen und Indonesien haben ebenfalls Milliarden zugesagt, Frankreich etwa 500 Millionen Dollar. Die Gesamtbeiträge haben sich damit auf fast sieben Milliarden US-Dollar erhöht.

Die brasilianische Regierung rechnet damit, dass von weiteren Ländern wie China und den Vereinigten Arabischen Emiraten bis Ende des Jahres zehn Milliarden US-Dollar zusammenkommen.

Die Weltbank soll als Treuhänderin fungieren und das vorläufige Sekretariat des Fonds beherbergen.

Für viele tropische Länder wäre der Fonds eine neue Einnahmequelle. Gerade die sehr waldreichen Länder Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo könnten zumindest theoretisch jeweils Hunderte Millionen Dollar jährlich aus dem Fonds erhalten, wenn sie die Waldzerstörung vollständig stoppen. Das ist mehr Geld, als derzeit für nationale Waldschutzprogramme zur Verfügung steht.

Teilnahmeberechtigt sollen 74 Länder in Afrika, Asien und Südamerika sein, die gemeinsam über eine Milliarde Hektar tropischer und subtropischer Wälder umfassen. Nur Länder mit einer Entwaldungsrate von unter 0,5 Prozent sollen profitieren. Außerdem müssen sie 20 Prozent der Mittel an indigene und traditionelle Gemeinschaften weitergeben – jene Gruppen, die nachweislich den geringsten Anteil an der Abholzung haben.

Offene Fragen und Kritik

Einige Expertinnen und Experten bezweifeln, ob die Kontrolle des Fonds zuverlässig genug ist. Noch ist unklar, ob der TFFF gute Kreditbewertungen bekommt, also die Voraussetzung dafür, dass genügend Investorinnen und Investoren mitmachen. Auch steht nicht fest, ob der Fonds tatsächlich die erhofften Gewinne erzielt. Wenn es einen Crash am Kapitalmarkt gibt, würden zuerst die Investoren ausgezahlt werden, betont Anika Schroeder von der Hilfsorganisation Misereor.

Beobachter heben außerdem hervor, dass es derzeit schwierige Zeiten sind, um Regierungen um große Beiträge für den Waldschutz zu bitten. Im Laufe der Zeit könne das Projekt aber an Zulauf gewinnen.

Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland hält den TFFF für „noch nicht reif". Es seien noch einige Fragen bei der Ausgestaltung zu klären, damit der Fonds nicht für „Greenwashing" missbraucht werde.

Ein zentrales Versprechen des TFFF lautet: Geld für den Waldschutz darf nicht am Ende doch in fossile Projekte fließen. Doch genau das muss das Fonds-Team erst noch absichern, erklärt Felix Finkbeiner von „Plant-for-the-Planet“. Zwar soll es eine sogenannte „Exclusion List“ geben – eine Liste von Branchen und Firmen, in die nicht investiert werden darf, etwa Öl, Gas, Kohle oder Unternehmen, die direkt zur Abholzung beitragen. Aber bislang existierten nur Grundsätze, keine detaillierten Ausschlussregeln.

Wälder als Finanzprodukte?

Länder wie Deutschland müssen laut Finkbeiner daher nicht nur Geld zusagen, sondern auch ihren Einfluss nutzen, um strenge Regeln durchzusetzen. Nur wenn die Details stimmten, könne der Fonds wirklich halten, was er verspreche.

Nach Ansicht der Global Forest Coalition (GFC), einem internationalen Bündnis von Umweltorganisationen, indigenen Gruppen und Basisinitiativen, droht der Fonds, Wälder zu Finanzprodukten zu machen, die nach Rendite statt nach ökologischen Zielen bewertet werden. Der Fonds biete außerdem indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften nur eine symbolische Rolle, während Regierungen und Finanzinstitutionen die Kontrolle behalten würden. Die GFC fordert stattdessen direkte Finanzhilfen für indigene Gemeinschaften, verbindliche Schutzmechanismen und ein Ende der „Finanzialisierung der Natur“.

Doch es gibt auch positive Stimmen. „Dieser TFFF ist eine wunderbar starke Vision und die beste Chance, die wir seit Jahrzehnten haben, um ernsthaft die Abholzung zu beenden“, so Felix Finkbeiner von „Plant-for-the-Planet“. „Wenn er erfolgreich ist, wird er für immer bleiben und für immer Wälder schützen", sagt Mauricio Voivodic vom WWF über den Fonds. Es sei daher „viel besser, das zu machen, als auf eine andere Lösung zu warten, die perfekt ist".

Elena Matera