Monatelang verhandelten die EU-Staaten über ein neues Klimaziel – zwei Fristen verstrichen, mehrere Gipfel blieben ergebnislos. Am 5. November 2025, wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém, gelang in einer nächtlichen Marathonsitzung schließlich der Durchbruch. Die Umweltminister konnten sich auf gemeinsame Ziele für 2035 und 2040 einigen. Allerdings in abgeschwächter Form und mit Zugeständnissen an Länder, die beim Klimaschutz wenig Ehrgeiz zeigen.

Was genau hat die EU beschlossen?

Die EU-Staaten wollen ihren Treibhausgasausstoß bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Es ist das neue Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050. So hatte es auch die EU-Kommission vorgeschlagen.

Neu ist allerdings: Bis zu fünf Prozentpunkte dieser Minderung dürfen über Klimazertifikate außerhalb der EU eingespart werden. Das bedeutet: EU-Länder können Emissionseinsparungen in anderen Staaten – zum Beispiel durch Aufforstung oder CO2-Speicherprojekte – finanzieren und auf ihre eigene Bilanz anrechnen.

Tatsächlich sinkt der Anteil der in der EU erzielten Emissionsreduktionen damit auf rund 85 Prozent. Auch der geplante Start des neuen Emissionshandels für Verkehr und Gebäude (ETS2) wird um ein Jahr auf 2028 verschoben – ein weiteres Zugeständnis an wirtschaftlich besorgte Staaten.

Der Beschluss der Umweltminister ist aber noch nicht endgültig. Nun muss sich das Europäische Parlament positionieren. Erst wenn Parlament und Mitgliedstaaten sich geeinigt haben, wird das Ziel rechtskräftig.

Warum gilt das Ziel als Kompromiss – oder gar als abgeschwächt?

Ursprünglich wollte die EU-Kommission die Nutzung internationaler Zertifikate deutlich strenger begrenzen – auf höchstens drei Prozentpunkte und erst ab 2036. Mehrere Länder drängten aber auf mehr Flexibilität. Vor allem Polen, Italien und Frankreich machten sich dafür stark, um ihre Industrien zu entlasten.

Der dänische Umweltminister Lars Aagaard erklärte nach der Einigung, man habe darauf geachtet, das Ziel so zu erreichen, „dass Wettbewerbsfähigkeit, sozialer Zusammenhalt und Sicherheit gewahrt bleiben“.

Unabhängige Klimaexpertinnen und -experten der EU erklärten, ein Ziel von 90 Prozent weniger Emissionen innerhalb Europas entspreche dem Stand der Wissenschaft. Sie warnten aber davor, CO2-Zertifikate aus dem Ausland zu kaufen. Das würde ihrer Ansicht nach Geld und Investitionen abziehen, die eigentlich in den Umbau der europäischen Industrie fließen sollten.

Die Zertifikate würden kaum Emissionen reduzieren. „Statt echtem Klimaschutz ist da meistens nur heiße Luft drin, was man kauft,“ sagte der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss. Er sprach von politischem Selbstbetrug statt Klimaschutz. „Der Rat beschließt ein Ziel voller Revisionsklauseln, Senken-Ausreden und neuen Hintertüren“, so Bloss. „Weniger Klimaschutz für ein starkes Klimaziel, diese Gleichung geht nicht auf.“

Welche Zwischenziele und Kontrollen sind vorgesehen?

Aus dem Klimaziel für 2040 leiteten die Umweltminister auch ein Ziel für 2035 ab. Bis 2035 wollen sie die Emissionen um 66,25 bis 72,5 Prozent senken. Verschiedene Wissenschaftler rechneten allerdings aus, dass Klimaziel müsste bei 77 Prozent liegen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Diese Spanne wird die EU bei der UN-Klimakonferenz COP30 als ihren offiziellen Beitrag („Nationally Determined Contribution“, kurz NDC) einreichen.

Diese NDC ist die internationale Selbstverpflichtung der EU im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Sie ist politisch bindend, aber nicht einklagbar. Das Ziel für 2040 hingegen ist Teil des EU-Klimagesetzes und somit rechtlich verbindlich für alle Mitgliedstaaten.

Die EU-Kommission will in Zukunft alle zwei Jahre prüfen, ob die Union auf Kurs ist und ob das Ziel mit der Wettbewerbsfähigkeit Europas vereinbar bleibt. Wenn nötig soll die Kommission auch neue Gesetzesvorschläge machen können. Sollte sich herausstellen, dass natürliche Kohlenstoffsenken wie Wälder oder Moore weniger CO₂ aufnehmen als erwartet, könnte das Ziel angepasst werden.

Wie steht die EU mit ihrem Ziel im internationalen Vergleich da?

Mit der Einigung verhindert die EU, ohne Klimaziel zur COP30 zu reisen. Doch im weltweiten Vergleich fällt ihr Beitrag gemischt aus. Großbritannien hat eine Reduktion um 81 Prozent bis 2035 zugesagt. China, der weltweit größte Emittent, strebt nur sieben bis zehn Prozent weniger Emissionen an – bezogen auf den noch nicht erreichten Höchststand.

Die USA haben unter Präsident Donald Trump das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt und beteiligen sich derzeit nicht. Die COP30 gilt daher auch als Test für den politischen Willen der großen Volkswirtschaften, den Klimaschutz trotz des Widerstands von Trump fortzuführen.

Außerdem hatte sich die EU in der Vergangenheit stets als Vorreiterin beim globalen Klimaschutz verstanden. Die Abschwächung des Klimaziels zeigt aber, dass es inzwischen eine Gegenbewegung zu Europas ehrgeiziger Klimapolitik gibt – von Industrien und Regierungen, die bezweifeln, dass sich strenger Klimaschutz mit wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen vereinbaren lässt.

So lehnten Länder wie Polen, Italien und Tschechien das ursprüngliche 90-Prozent-Ziel ab, weil sie es für zu belastend für ihre heimische Industrie hielten, insbesondere angesichts hoher Energiepreise, billigerer Importe aus China und US-Zölle. Ihr Widerstand reichte aber nicht aus, um die Einigung zu verhindern – für die Zustimmung waren mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten erforderlich.

Andere Staaten wie die Niederlande, Spanien und Schweden hingegen warnten vor den Folgen der zunehmenden Extremwetterereignisse und betonten die Notwendigkeit, bei grünen Technologien zu China aufzuschließen – als entscheidendes Argument für ehrgeizigere Klimaziele.

Welche Folgen hat das für Verbraucher?

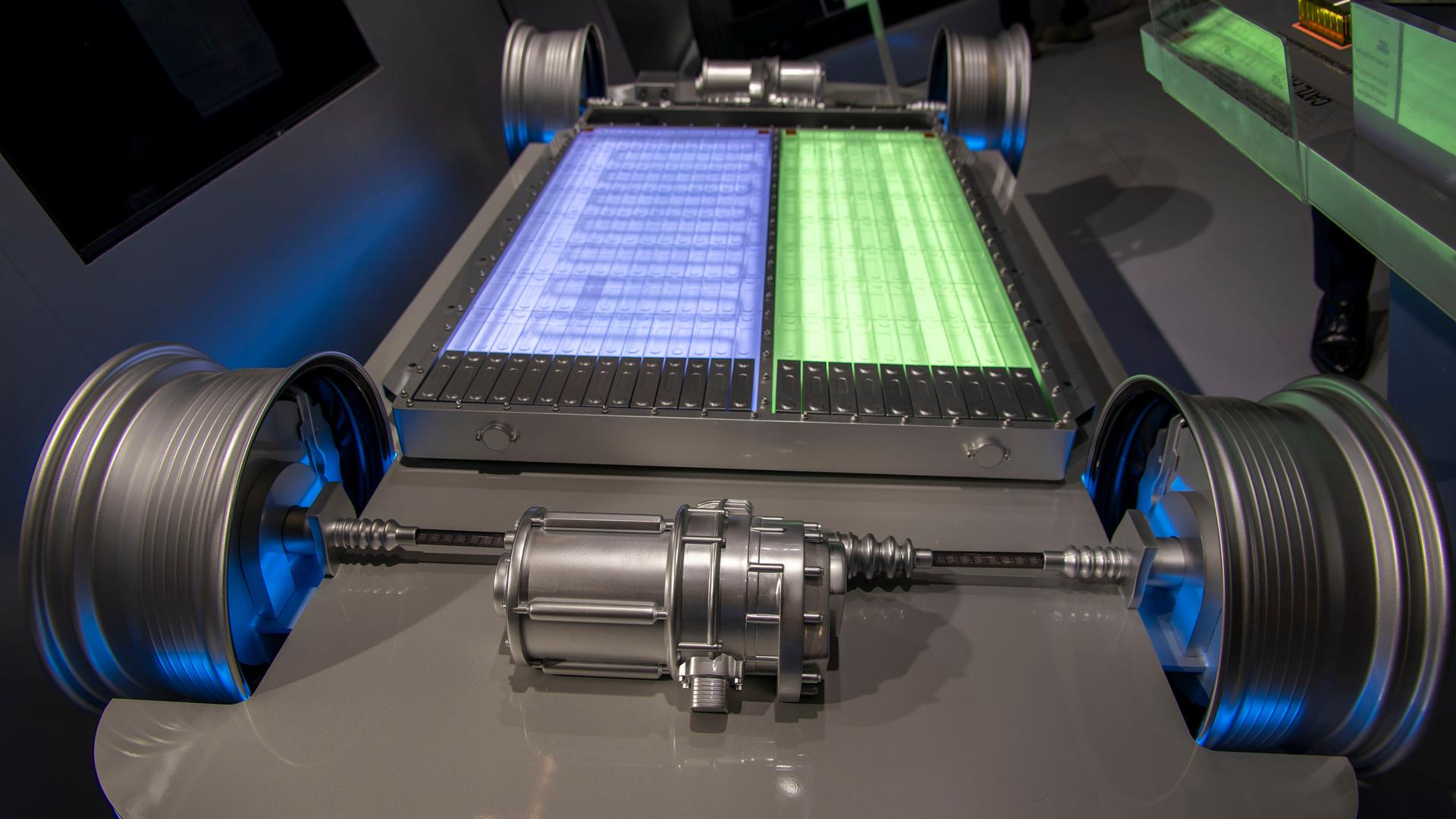

Die neuen EU-Klimaziele bringen spürbare Veränderungen für Unternehmen und Verbraucher. Industrie, Energieerzeuger und Fluggesellschaften müssen bereits heute für ihren CO2-Ausstoß Zertifikate im Emissionshandel erwerben. Wer mehr ausstößt, zahlt mehr.

Ab 2028 – und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant – wird dieses System mit dem Emissionshandel ETS2 auch auf Verkehr, Gebäude und Teile des Gewerbes ausgeweitet. Das bedeutet: Heizen, Tanken und Autofahren könnten teurer werden, da Öl- und Gaskonzerne die Kosten für die Zertifikate an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben dürften.

Durch die Verschiebung des Starts auf 2028 soll der Preisdruck zunächst abgefedert werden. Staaten wie Polen und die Slowakei forderten die Verzögerung, um Haushalten und kleineren Betrieben mehr Zeit zur Vorbereitung auf höhere Energiepreise zu geben.

SPD-Europapolitiker Tiemo Wölken sieht die Verschiebung des ETS2 aus deutscher Sicht kritisch: „Denn wir haben ja schon ein nationales System. Es führt also zu einer Verzerrung innerhalb des europäischen Marktes.“ Und weiter: „Auch das deutsche System könnte in der Anfangsphase deutlich höhere Preise produzieren als das ETS zwei, und insofern ist das wirklich ein Rückschritt – und bedeutet eben auch für die Klimaambitionen einen Rückschritt.“

Langfristig soll das System dennoch dazu beitragen, die Kosten des Klimaschutzes gerechter zu verteilen und den Umstieg auf saubere Energie zu fördern. Die Industrie steht dabei – nicht nur durch das ETS2 – unter wachsendem Druck, schneller auf klimafreundliche Produktion umzusteigen. Unternehmen, die frühzeitig in grüne Technologien investieren, könnten profitieren, andere müssen mit höheren Kosten und Investitionen rechnen.

ema