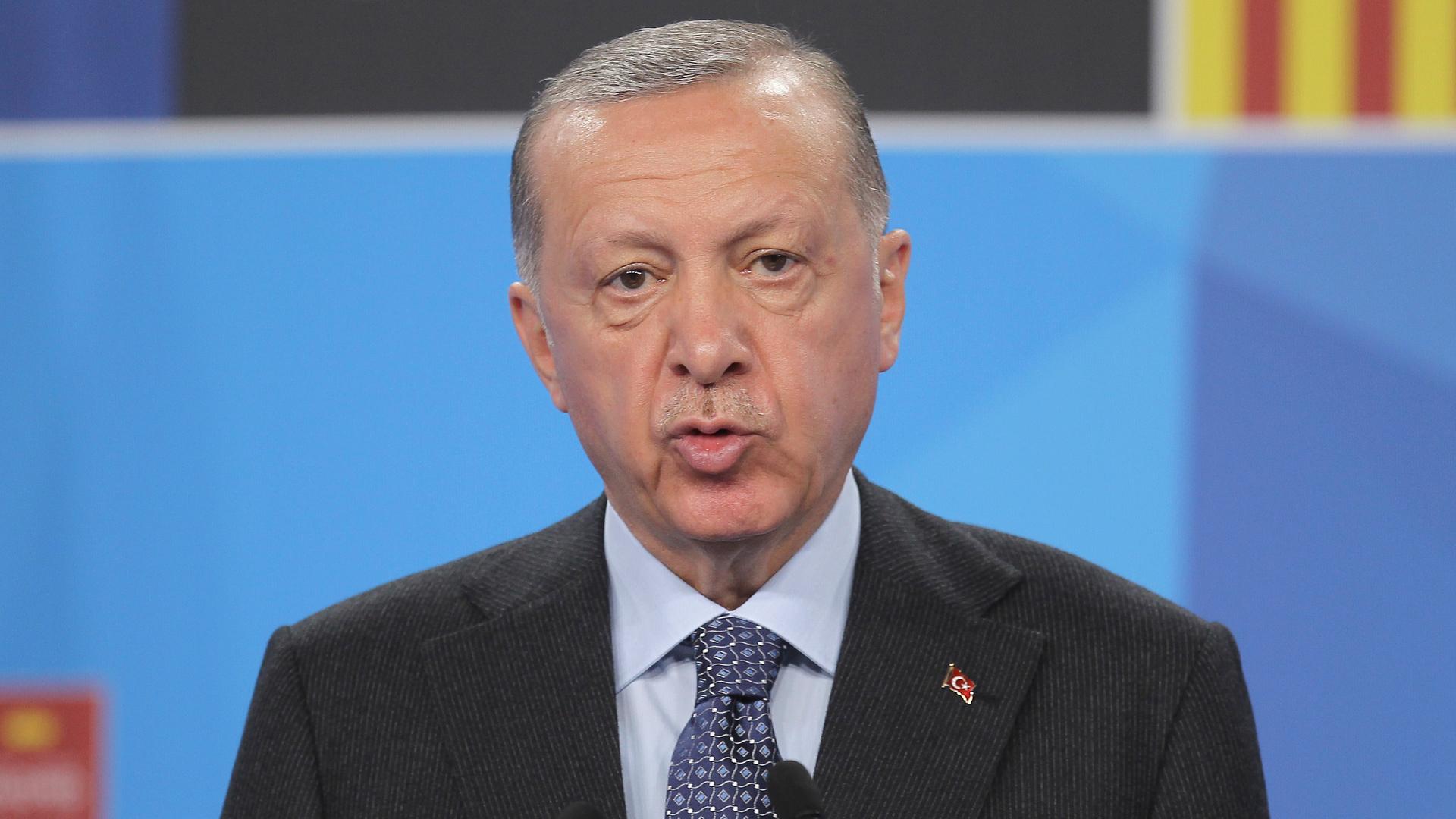

Vor 20 Jahren kam in der Türkei eine neue Partei an die Macht. Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz AKP, erzielte bei den Wahlen vom 3. November 2002 aus dem Stand die absolute Mehrheit im Parlament. Ihr Parteivorsitzender Recep Tayyip Erdogan am Wahlabend:

„Heute beginnt in der Türkei ein neues Zeitalter. Mit Gottes Hilfe schlagen wir eine neue, weiße Seite in der Geschichte des Landes auf. Wir werden die Verfassungsinstitutionen stärken, den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union beschleunigen und die Integration der Türkei in die Weltwirtschaft vorantreiben, und wir werden dabei den Lebensstil aller Bürger achten und respektieren.“

„Heute beginnt in der Türkei ein neues Zeitalter. Mit Gottes Hilfe schlagen wir eine neue, weiße Seite in der Geschichte des Landes auf. Wir werden die Verfassungsinstitutionen stärken, den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union beschleunigen und die Integration der Türkei in die Weltwirtschaft vorantreiben, und wir werden dabei den Lebensstil aller Bürger achten und respektieren.“

Rückblickend mögen diese Versprechen als blanker Hohn erscheinen. Doch damals waren die Hoffnungen in die AKP groß, erinnert sich der Politikwissenschaftler Ilhan Uzgel, langjähriger Professor an der renommierten Fakultät für Politikwissenschaft der Universität Ankara, der traditionsreichen Eliteschmiede des türkischen Staats.

„Die AKP kam mit dem Versprechen an die Macht, dass sie das Land demokratisieren werde, dass sie die Menschenrechte achten und die Türkei in die Europäische Union führen werde, dass sie friedliche Beziehungen zu allen Nachbarstaaten schaffen und die Probleme des Landes lösen werde. Es gab damals so viel Hoffnung, ich habe das selbst erlebt, und alle meine Kollegen und Studenten und Freunde: Wir hatten so viel Hoffnung, dass mit ihnen die Demokratie kommt.“

Ilhan Uzgel lehrt heute nicht mehr an der Universität Ankara. Er wurde vor fünf Jahren auf Befehl von Staatspräsident Erdogan entlassen und mit einer Ausreisesperre belegt – so wie Dutzende seiner Kollegen an der Universität und tausende Wissenschaftler im Land. Denn er hatte einen regierungskritischen Friedensaufruf in der Kurdenfrage unterzeichnet.

„Die AKP kam mit dem Versprechen an die Macht, dass sie das Land demokratisieren werde, dass sie die Menschenrechte achten und die Türkei in die Europäische Union führen werde, dass sie friedliche Beziehungen zu allen Nachbarstaaten schaffen und die Probleme des Landes lösen werde. Es gab damals so viel Hoffnung, ich habe das selbst erlebt, und alle meine Kollegen und Studenten und Freunde: Wir hatten so viel Hoffnung, dass mit ihnen die Demokratie kommt.“

Ilhan Uzgel lehrt heute nicht mehr an der Universität Ankara. Er wurde vor fünf Jahren auf Befehl von Staatspräsident Erdogan entlassen und mit einer Ausreisesperre belegt – so wie Dutzende seiner Kollegen an der Universität und tausende Wissenschaftler im Land. Denn er hatte einen regierungskritischen Friedensaufruf in der Kurdenfrage unterzeichnet.

„Erdogan wollte die kritischen Stimmen aus Hochschule und Wissenschaft zum Schweigen bringen, dafür hat er an uns ein Exempel statuiert – um alle zu warnen, dass es ihnen genauso ergehen werde, wenn sie Kritik äußern.“

Das ist Erdogan inzwischen weitgehend gelungen – so wie er sich auch das Militär, die Polizei, die Justiz und die Bürokratie, kurzum, den ganzen Staat, unterworfen hat. Das sei beim Amtsantritt der AKP nicht absehbar gewesen, sagt Uzgel:

„Damals gab es eine breite gesellschaftliche Koalition, in der die unterschiedlichsten Kreise erstmals in der türkischen Geschichte zusammenkamen, um die AKP zu unterstützen. Die Wirtschaft unterstützte die AKP; die Liberalen unterstützten die AKP; die islamische Gülen-Bewegung unterstützte die AKP; die USA, die Europäische Union und viele Nachbarstaaten unterstützten die AKP. Sie alle hofften, dass die AKP die Türkei demokratisieren werde, dass sie die Türkei stabilisieren werde. So fing das alles an vor 20 Jahren.“

Das ist Erdogan inzwischen weitgehend gelungen – so wie er sich auch das Militär, die Polizei, die Justiz und die Bürokratie, kurzum, den ganzen Staat, unterworfen hat. Das sei beim Amtsantritt der AKP nicht absehbar gewesen, sagt Uzgel:

„Damals gab es eine breite gesellschaftliche Koalition, in der die unterschiedlichsten Kreise erstmals in der türkischen Geschichte zusammenkamen, um die AKP zu unterstützen. Die Wirtschaft unterstützte die AKP; die Liberalen unterstützten die AKP; die islamische Gülen-Bewegung unterstützte die AKP; die USA, die Europäische Union und viele Nachbarstaaten unterstützten die AKP. Sie alle hofften, dass die AKP die Türkei demokratisieren werde, dass sie die Türkei stabilisieren werde. So fing das alles an vor 20 Jahren.“

Plötzliche Hoffnung nach finsteren Jahrzehnten

Die Hoffnungen und Sehnsüchte erwuchsen aus dem damaligen Zustand der Türkei, die finstere Jahrzehnte hinter sich hatte. Sie war geprägt vom grausamen Kurdenkrieg und staatlichen Terror im Südosten des Landes, grassierender Korruption, instabilen Koalitionsregierungen und der Vorherrschaft des Militärs, das seit dem Putsch von 1980 die Politik kontrollierte.

Die AKP war neu und unverbraucht. Erst im Jahr vor der Wahl war sie gegründet worden. Und sie bot dem Militär die Stirn – das machte ihre Anziehungskraft aus, sagt der amerikanische Türkei-Experte und Autor Nicholas Danforth:

„Der Optimismus, den die AKP bei ihrem Amtsantritt erzeugte, war Ergebnis der verbreiteten Verdrossenheit über den damaligen Zustand des Staates. Viele Menschen hofften, dass die Partei die Türkei vor Korruption, Instabilität und der Vormundschaft des Militärs retten könne. Damals glaubte man noch, dass die Demokratie weltweit im Aufwind sei. Wenn die AKP den illiberalen Einfluss des Militärs eindämmen könne, so dachte man, dann würde der Pluralismus von selbst aufblühen.“

Die AKP war neu und unverbraucht. Erst im Jahr vor der Wahl war sie gegründet worden. Und sie bot dem Militär die Stirn – das machte ihre Anziehungskraft aus, sagt der amerikanische Türkei-Experte und Autor Nicholas Danforth:

„Der Optimismus, den die AKP bei ihrem Amtsantritt erzeugte, war Ergebnis der verbreiteten Verdrossenheit über den damaligen Zustand des Staates. Viele Menschen hofften, dass die Partei die Türkei vor Korruption, Instabilität und der Vormundschaft des Militärs retten könne. Damals glaubte man noch, dass die Demokratie weltweit im Aufwind sei. Wenn die AKP den illiberalen Einfluss des Militärs eindämmen könne, so dachte man, dann würde der Pluralismus von selbst aufblühen.“

Damals verkörperte Erdogan alle Hoffnungen der Türkei. Er war ein selbstbewusster Politiker mit einem starken Wählermandat, und er hatte die richtigen Botschaften.

Politikwissenschaftler Dimitar Bechev

Ihr Parteivorsitzender Recep Tayyip Erdogan, der damals wegen Volksverhetzung mit einem Politikverbot belegt war und selbst nicht ins Parlament oder die Regierung gewählt werden durfte, erschien als Bannerträger einer besseren Zukunft. Das sagt auch der Politikwissenschaftler Dimitar Bechev, der in Oxford lehrt und in diesem Jahr ein Buch über Aufstieg und Fall der Türkei unter Erdogan vorgelegt hat:

„Damals verkörperte Erdogan alle Hoffnungen der Türkei. Er war ein selbstbewusster Politiker mit einem starken Wählermandat, und er hatte die richtigen Botschaften. Er sprach davon, wie wichtig die EU für die Türkei sei – nicht nur wegen der Mitgliedschaft an sich, sondern auch für die Demokratisierung der Türkei. Er thematisierte die Kurdenfrage und versprach, diese eiternde Wunde der Türkei zu heilen, die bis heute Politik und Gesellschaft des Landes vergiftet.“

Drei Monate später zog auch Erdogan bei einer Nachwahl ins Parlament und konnte das Amt des Ministerpräsidenten von seinem Parteifreund Abdullah Gül übernehmen, der die Geschäfte übergangsweise geführt hatte.

Die Ära seiner AKP ließ sich vielversprechend an: Sie wagte die Konfrontation mit dem Militär und gewann sie, als sie auf der Höhe des Machtkampfes im Jahr 2007 die Wähler an die Urne rief. Die Türkei nahm offizielle Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union auf, verabschiedete reihenweise demokratische Reformen und leitete erstmals in ihrer Geschichte einen Friedensprozess mit den Kurden ein. Und die Wirtschaft erlebte einen beispiellosen Aufschwung. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Türken stieg im ersten Jahrzehnt der AKP-Regierung von dreieinhalbtausend auf fast 12.000 Dollar pro Jahr. Die AKP schien damals alle Hoffnungen zu erfüllen, sagt Professor Uzgel:

„Bis zum Jahr 2011 oder 2012 lief das gut. Aus dem nationalistischen Lager gab es Widerstand, aber das Bündnis von Islamisten und Liberalen konnte ihn unterdrücken, denn sie hatten das überlegene Narrativ. Sie sagten: Wir demokratisieren das Land, ihr seid für das Militär und gegen eine freie Gesellschaft, und so konnten sie die Angriffe abwehren. Damals lief alles sehr gut für die AKP.“

„Damals verkörperte Erdogan alle Hoffnungen der Türkei. Er war ein selbstbewusster Politiker mit einem starken Wählermandat, und er hatte die richtigen Botschaften. Er sprach davon, wie wichtig die EU für die Türkei sei – nicht nur wegen der Mitgliedschaft an sich, sondern auch für die Demokratisierung der Türkei. Er thematisierte die Kurdenfrage und versprach, diese eiternde Wunde der Türkei zu heilen, die bis heute Politik und Gesellschaft des Landes vergiftet.“

Drei Monate später zog auch Erdogan bei einer Nachwahl ins Parlament und konnte das Amt des Ministerpräsidenten von seinem Parteifreund Abdullah Gül übernehmen, der die Geschäfte übergangsweise geführt hatte.

Die Ära seiner AKP ließ sich vielversprechend an: Sie wagte die Konfrontation mit dem Militär und gewann sie, als sie auf der Höhe des Machtkampfes im Jahr 2007 die Wähler an die Urne rief. Die Türkei nahm offizielle Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union auf, verabschiedete reihenweise demokratische Reformen und leitete erstmals in ihrer Geschichte einen Friedensprozess mit den Kurden ein. Und die Wirtschaft erlebte einen beispiellosen Aufschwung. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Türken stieg im ersten Jahrzehnt der AKP-Regierung von dreieinhalbtausend auf fast 12.000 Dollar pro Jahr. Die AKP schien damals alle Hoffnungen zu erfüllen, sagt Professor Uzgel:

„Bis zum Jahr 2011 oder 2012 lief das gut. Aus dem nationalistischen Lager gab es Widerstand, aber das Bündnis von Islamisten und Liberalen konnte ihn unterdrücken, denn sie hatten das überlegene Narrativ. Sie sagten: Wir demokratisieren das Land, ihr seid für das Militär und gegen eine freie Gesellschaft, und so konnten sie die Angriffe abwehren. Damals lief alles sehr gut für die AKP.“

Die autokratische Wende

Das sahen auch die Wähler so. Bei den Parlamentswahlen von 2011 fuhr die AKP ein Rekordergebnis von fast 50 Prozent der Wählerstimmen ein. Nach einem Jahrzehnt, in dem es nur bergauf ging mit der Türkei, begann die AKP ihr zweites Jahrzehnt an der Macht mit einem nochmals gestärkten Mandat. Doch von nun an stand ihre Politik oft im Widerspruch zu den Wahlversprechen von 2002.

„Wir sind heute zurück in den 90er-Jahren, nur ist die Türkei noch autokratischer und repressiver geworden, und ihre Institutionen sind ausgehöhlt. Die Justiz ist kollabiert, das Bildungssystem ein Trümmerhaufen, die Wirtschaft ist am Boden, die Türkei hat Streit mit fast allen Nachbarstaaten. Die AKP hat seit einem Jahrzehnt jedes Interesse an Demokratisierung verloren, sie sperren sogar die Leute ins Gefängnis, von denen sie im ersten Jahrzehnt unterstützt worden sind.“

„Wir sind heute zurück in den 90er-Jahren, nur ist die Türkei noch autokratischer und repressiver geworden, und ihre Institutionen sind ausgehöhlt. Die Justiz ist kollabiert, das Bildungssystem ein Trümmerhaufen, die Wirtschaft ist am Boden, die Türkei hat Streit mit fast allen Nachbarstaaten. Die AKP hat seit einem Jahrzehnt jedes Interesse an Demokratisierung verloren, sie sperren sogar die Leute ins Gefängnis, von denen sie im ersten Jahrzehnt unterstützt worden sind.“

Ein Meilenstein auf diesem Weg war die Niederschlagung der Massenproteste vom Gezi-Park im Sommer 2013. Ein weiterer der Ausnahmezustand nach dem Putschversuch von 2016. Und ein dritter die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie im Jahr 2017 zugunsten eines Präsidialsystems, in dem der Staatspräsident alleine durchregieren kann.

Die Frage ist: Warum? Was veranlasste die AKP im zweiten Jahrzehnt an der Macht zur Kehrtwende in die Autokratie? Erdogan selbst – vermutete Politikwissenschaftler Dimitar Bechev bei seiner Buchvorstellung in Oxford:

„Er hat eine autoritäre Persönlichkeit, und er hat irgendwann beschlossen, dass er um jeden Preis an der Macht festhalten müsse. Wir können darüber diskutieren, was der Wendepunkt war.“

„Er hat eine autoritäre Persönlichkeit, und er hat irgendwann beschlossen, dass er um jeden Preis an der Macht festhalten müsse. Wir können darüber diskutieren, was der Wendepunkt war.“

2008: AKP knapp dem Parteiverbot entkommen

Nach Ansicht von Bechev war das der 30. Juli 2008, also schon bevor es nach außen sichtbar wurde. An jenem Sommertag vor 14 Jahren hatte das Verfassungsgericht auf Antrag des Generalstaatsanwalts zu entscheiden, ob die AKP wegen Verstoßes gegen die laizistischen Prinzipien der türkischen Verfassung verboten werden solle. Der Staatsanwalt bezog sich damit auf Verfassungsänderungen, die das Parlament verabschiedet hatte, um Frauen das Tragen des Kopftuches in öffentlichen Einrichtungen zu erlauben. Um eine einzige Richterstimme entging die AKP damals dem Parteiverbot – und Erdogan einer Amtsenthebung.

„Meiner Ansicht nach war der Parteiverbotsprozess ausschlaggebend: Das war der Punkt, an dem ihm klargeworden ist, dass das Establishment ihn fertigmachen wollte, und dass seine einzige Überlebenschance darin bestand, an der Macht zu bleiben.“

Wenn der Sieg an der Wahlurne dafür nicht ausreiche, so beschloss Erdogan damals, dann müsse er die staatlichen Institutionen in den Griff bekommen. Denn über sie übten die kemalistischen Eliten ihre Kontrolle über die gewählten Politiker aus – vor allem aus der Justiz heraus. So jedenfalls die These von Bechev.

Politologe Uzgel sieht den Wendepunkt erst später: bei den Gezi-Protesten im Sommer 2013, als Demonstranten landesweit gegen die AKP-Regierung auf die Straße gingen:

„Im Jahr 2013 hat das begonnen, mit den Gezi-Protesten im Sommer und den Korruptionsvorwürfen gegen die Regierung, die im Dezember jenes Jahres publik wurden. Von diesem Punkt an wurde es zu Erdogans wichtigstem politischen Ziel, seine Macht abzusichern. Da beschloss er, das politische System zu verändern und ein Präsidialsystem zu errichten. Dann kamen noch die Wahlniederlage von 2015 und der Putschversuch von 2016 hinzu, und die Türkei rutschte ab in ein autoritäres Regime. Aber die Schwelle war das Jahr 2013 – seither ist die Türkei auf diesem autoritären Weg.“

„Meiner Ansicht nach war der Parteiverbotsprozess ausschlaggebend: Das war der Punkt, an dem ihm klargeworden ist, dass das Establishment ihn fertigmachen wollte, und dass seine einzige Überlebenschance darin bestand, an der Macht zu bleiben.“

Wenn der Sieg an der Wahlurne dafür nicht ausreiche, so beschloss Erdogan damals, dann müsse er die staatlichen Institutionen in den Griff bekommen. Denn über sie übten die kemalistischen Eliten ihre Kontrolle über die gewählten Politiker aus – vor allem aus der Justiz heraus. So jedenfalls die These von Bechev.

Politologe Uzgel sieht den Wendepunkt erst später: bei den Gezi-Protesten im Sommer 2013, als Demonstranten landesweit gegen die AKP-Regierung auf die Straße gingen:

„Im Jahr 2013 hat das begonnen, mit den Gezi-Protesten im Sommer und den Korruptionsvorwürfen gegen die Regierung, die im Dezember jenes Jahres publik wurden. Von diesem Punkt an wurde es zu Erdogans wichtigstem politischen Ziel, seine Macht abzusichern. Da beschloss er, das politische System zu verändern und ein Präsidialsystem zu errichten. Dann kamen noch die Wahlniederlage von 2015 und der Putschversuch von 2016 hinzu, und die Türkei rutschte ab in ein autoritäres Regime. Aber die Schwelle war das Jahr 2013 – seither ist die Türkei auf diesem autoritären Weg.“

Die AKP fürchte den Machtverlust so sehr, dass sie alle früheren Ziele und Ideale dem Festhalten an der Macht unterordne, meint Uzgel:

Doch es gab auch Faktoren im Wesen der Türkei, die das Abgleiten in die heutige Situation begünstigten, sagt Dimitar Bechev von der Oxford-Universität. Zum Beispiel die schon lange in der Türkei verwurzelte ethnische, religiöse und kulturelle Polarisierung. Erdogan habe sie zu seiner politischen Strategie gemacht:

„Anfangs war Erdogan bemüht, eine Koalition verschiedener Kräfte unter dem Banner der EU-Mitgliedschaft zusammenzuschieben – mit Liberalen, Teilen der Linken, den Kurden und dem Unternehmertum. Aber später griff er mehr und mehr zur Strategie der Polarisierung und spielte populistisch das Volk gegen die Eliten aus.“

Einen weiteren solchen Faktor sieht Bechev im türkischen Nationalismus, der alle politischen Strömungen des Landes färbt, ob säkularistisch, islamistisch oder konservativ. Erdogan konnte diesen Nationalismus als Rettungsring nutzen, als alle anderen Optionen verbraucht waren.

Immer schärfer wurde Erdogans Ton seither nach außen, insbesondere gegen den Westen – etwa als er Bundeskanzlerin Merkel 2017 mit den Nazis verglich:

„Du wendest Nazi-Methoden an gegen meine türkischen Brüder in Deutschland.“

Sarkozy – das Ende von Ankaras EU-Hoffnungen

Allerdings hat auch die Europäische Union eine Verantwortung für das Abgleiten der Türkei unter der AKP, darin sind sich die Experten einig. Dimitar Bechev verweist auf die offene Ablehnung einer türkischen EU-Mitgliedschaft durch Frankreich unter Nicolas Sarkozy, der von 2007 bis 2012 französischer Präsident war.

„Die EU-Perspektive gab der AKP einen äußeren Anker. Solange die Perspektive der EU-Mitgliedschaft bestand, gab es einen gewissen demokratischen Schwung. Aber gegen Ende dieses ersten, hoffnungsvollen Jahrzehnts drehte sich der Wind aus Europa – als Nicolas Sarkozy in Frankreich an die Macht kam, das war der Wendepunkt. Damit war der EU-Anker weg.“

„Die EU-Perspektive gab der AKP einen äußeren Anker. Solange die Perspektive der EU-Mitgliedschaft bestand, gab es einen gewissen demokratischen Schwung. Aber gegen Ende dieses ersten, hoffnungsvollen Jahrzehnts drehte sich der Wind aus Europa – als Nicolas Sarkozy in Frankreich an die Macht kam, das war der Wendepunkt. Damit war der EU-Anker weg.“

Der Flüchtlingsdeal von 2016

Ilhan Uzgel sieht das anders. Dass die Vollmitgliedschaft unerreichbar war, hätten alle gewusst. Sarkozy habe es nur offen ausgesprochen. Schuldig am Schicksal der Türkei unter der AKP-Herrschaft habe sich die EU aber später gemacht – und zwar mit dem Flüchtlingsdeal von 2016:

„Danach nahm die Türkei die syrischen Flüchtlinge auf und bekam dafür finanzielle Hilfen der EU und die Zusage für Visa-Liberalisierungen, Modernisierung der Zollunion und so weiter, was ohnehin nie umgesetzt wurde. Aber der unausgesprochene Teil des Deals war, dass die Europäer fortan darüber hinwegsehen würden, was in der Türkei innenpolitisch geschah. Und von diesem Augenblick an schauten die Europäer und insbesondere Deutschland weg.“

Mit dem Flüchtlingsabkommen habe Erdogan die EU an die Leine gelegt, sagt Uzgel. Die türkische Regierung setzte den Deal seither mehrfach als Druckmittel ein. Etwa als sie vor zweieinhalb Jahren einen Flüchtlingsansturm auf die griechische Grenze organisierte. Die Beziehungen zur EU wurden zu einem reinen Transaktions-Verhältnis:

„Erdogan behält die Flüchtlinge und pfeift auf die EU-Mitgliedschaft, und die EU interessiert sich nicht mehr dafür, was in der Türkei passiert und ob sie demokratisch oder autoritär regiert wird.“

Und wie wird es weitergehen? Die AKP tritt nun in ihr drittes Jahrzehnt an der Macht ein. Doch im kommenden Jahr sind Wahlen, und erstmals seit 20 Jahren liegt sie in den Umfragen hinter der Opposition. Kurzfristig kommen auf die Türken noch schwerere Zeiten zu, befürchtet Dimitar Bechev:

„Leider werden wir noch sehr viel mehr Turbulenzen sehen, vor allem in diesem entscheidenden Wahljahr, weil Erdogan es sich nicht leisten kann, das Amt abzugeben. Wenn er geht, gibt es für ihn zwei Optionen: Exil oder Gefängnis. Für ihn steht also alles auf dem Spiel, und er wird versuchen, an der Macht festzuhalten, gleich was passiert und was es kostet.“

„Danach nahm die Türkei die syrischen Flüchtlinge auf und bekam dafür finanzielle Hilfen der EU und die Zusage für Visa-Liberalisierungen, Modernisierung der Zollunion und so weiter, was ohnehin nie umgesetzt wurde. Aber der unausgesprochene Teil des Deals war, dass die Europäer fortan darüber hinwegsehen würden, was in der Türkei innenpolitisch geschah. Und von diesem Augenblick an schauten die Europäer und insbesondere Deutschland weg.“

Mit dem Flüchtlingsabkommen habe Erdogan die EU an die Leine gelegt, sagt Uzgel. Die türkische Regierung setzte den Deal seither mehrfach als Druckmittel ein. Etwa als sie vor zweieinhalb Jahren einen Flüchtlingsansturm auf die griechische Grenze organisierte. Die Beziehungen zur EU wurden zu einem reinen Transaktions-Verhältnis:

„Erdogan behält die Flüchtlinge und pfeift auf die EU-Mitgliedschaft, und die EU interessiert sich nicht mehr dafür, was in der Türkei passiert und ob sie demokratisch oder autoritär regiert wird.“

Und wie wird es weitergehen? Die AKP tritt nun in ihr drittes Jahrzehnt an der Macht ein. Doch im kommenden Jahr sind Wahlen, und erstmals seit 20 Jahren liegt sie in den Umfragen hinter der Opposition. Kurzfristig kommen auf die Türken noch schwerere Zeiten zu, befürchtet Dimitar Bechev:

„Leider werden wir noch sehr viel mehr Turbulenzen sehen, vor allem in diesem entscheidenden Wahljahr, weil Erdogan es sich nicht leisten kann, das Amt abzugeben. Wenn er geht, gibt es für ihn zwei Optionen: Exil oder Gefängnis. Für ihn steht also alles auf dem Spiel, und er wird versuchen, an der Macht festzuhalten, gleich was passiert und was es kostet.“

Auf längere Sicht werde sich die AKP aber schwertun, an der Macht zu bleiben. Denn für Erdogan gebe es keinen Nachfolger. Seine Herrschaft beruhe auf einem personalisierten System. Für die Zukunft ist Bechev deshalb optimistisch – und verweist auf die kommunalen Wahlsiege der türkischen Opposition in den größten Städten des Landes vor drei Jahren:

„Ich glaube, dass die Türkei nach Erdogan wahrscheinlich einiges von ihrer Demokratie wiedererlangen wird. Wir haben in den letzten Jahren viel Widerstandskraft gesehen. Die Türkei hat sieben Jahrzehnte relativ freier und fairer Wahlen im Rücken. Sie hat eine Zivilgesellschaft, die trotz aller Repressionen nicht aufgegeben hat. Und sie hat eine Opposition, die das Spiel inzwischen auch gelernt hat.“

Andere Experten sind weniger optimistisch, etwa Nicholas Danforth:

„Gleich was jetzt passiert, wird der Weg zur Demokratie ein langer sein. Selbst im besten Fall, wenn Erdogan die nächste Wahl verliert und zurücktritt, werden das ultra-nationalistische und antiwestliche Klima, das er erzeugt hat, und die gesellschaftliche Polarisierung, die er vorangetrieben hat, das Land weiterhin plagen.“

Doch auch er glaubt: Die 70-jährige Tradition der Demokratie in der Türkei lasse sich von einem Mann nicht ausradieren. Früher oder später werde sie wieder auferstehen – auch wenn der Weg dorthin lang und steinig werde, befürchtet Ilhan Uzgel, der Professor aus Ankara. Selbst wenn die AKP nächstes Jahr abgewählt werde: alle Institutionen seien ausgehöhlt, die Ämter und Posten seit zwei Jahrzehnten von AKP-Gefolgsleuten besetzt.

„Es wird lange dauern, bis Leistung und Verdienste wieder zählen, bis Justiz und Bürokratie wieder mit kompetentem Personal besetzt werden können. Selbst wenn Erdogan die Macht verliert, wird es ungeheuer viel Zeit, Energie und Arbeit kosten, den Schaden zu beheben, den er dem Land zugefügt hat.“

„Ich glaube, dass die Türkei nach Erdogan wahrscheinlich einiges von ihrer Demokratie wiedererlangen wird. Wir haben in den letzten Jahren viel Widerstandskraft gesehen. Die Türkei hat sieben Jahrzehnte relativ freier und fairer Wahlen im Rücken. Sie hat eine Zivilgesellschaft, die trotz aller Repressionen nicht aufgegeben hat. Und sie hat eine Opposition, die das Spiel inzwischen auch gelernt hat.“

Andere Experten sind weniger optimistisch, etwa Nicholas Danforth:

„Gleich was jetzt passiert, wird der Weg zur Demokratie ein langer sein. Selbst im besten Fall, wenn Erdogan die nächste Wahl verliert und zurücktritt, werden das ultra-nationalistische und antiwestliche Klima, das er erzeugt hat, und die gesellschaftliche Polarisierung, die er vorangetrieben hat, das Land weiterhin plagen.“

Doch auch er glaubt: Die 70-jährige Tradition der Demokratie in der Türkei lasse sich von einem Mann nicht ausradieren. Früher oder später werde sie wieder auferstehen – auch wenn der Weg dorthin lang und steinig werde, befürchtet Ilhan Uzgel, der Professor aus Ankara. Selbst wenn die AKP nächstes Jahr abgewählt werde: alle Institutionen seien ausgehöhlt, die Ämter und Posten seit zwei Jahrzehnten von AKP-Gefolgsleuten besetzt.

„Es wird lange dauern, bis Leistung und Verdienste wieder zählen, bis Justiz und Bürokratie wieder mit kompetentem Personal besetzt werden können. Selbst wenn Erdogan die Macht verliert, wird es ungeheuer viel Zeit, Energie und Arbeit kosten, den Schaden zu beheben, den er dem Land zugefügt hat.“

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)