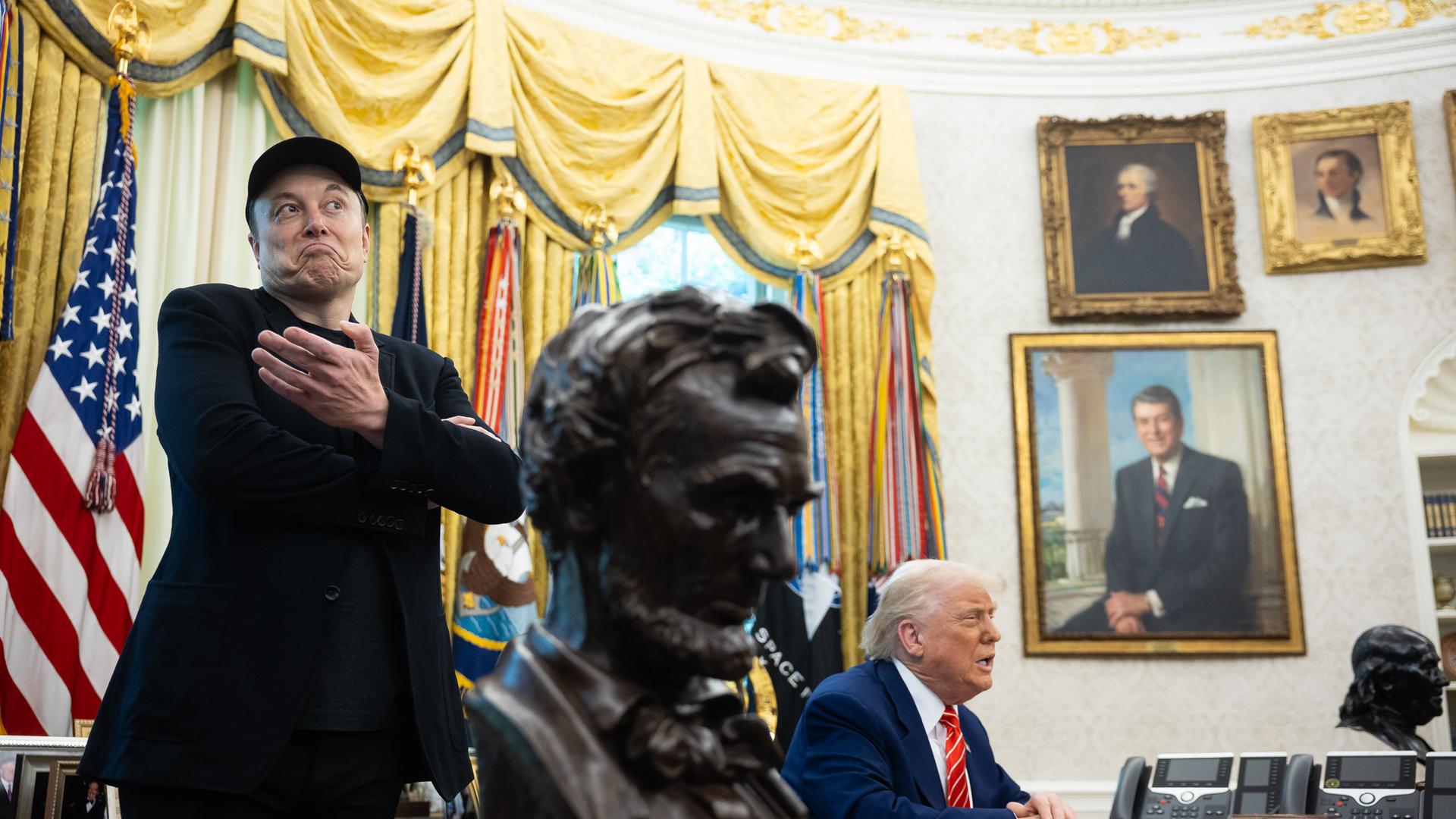

Obama warnte jetzt vor einem "gefährlichen Trend": der zunehmenden Verstaatlichung und Militarisierung von Polizei und Sicherheitsbehörden seit Trumps Rückkehr ins Amt. Die Erosion grundlegender rechtsstaatlicher Prinzipien wie dem Anspruch auf ein ordentliches gerichtliches Verfahren und der Ausbau militärischer Strukturen im Inland gefährdeten die Freiheit aller Amerikaner, schrieb Obama in den Sozialen Medien. Das sollte Demokraten wie Republikaner gleichermaßen in Sorge versetzen.

Der frühere Generalmajor der US-Nationalgarde, Randy Manner, kritisierte gegenüber CNN den Aufbau neuer Spezialeinheiten innerhalb der Garde, die künftig nach dem Willen Trumps zur "Wahrung von Sicherheit und Ordnung" in Washington sowie für Einsätze bei zivilen Unruhen landesweit bereitstehen sollen. Im Grunde schaffe Trump damit offizielle Militäreinheiten, um das amerikanische Volk zu überwachen. Das erinnere ihn in beunruhigender Weise an die Entwicklungen im Deutschland der 1930er-Jahre. Diese Maßnahmen seien "absolut widerlich".

Historiker: Autoritäre Denkmodelle werden in Trumps Amerika zunehmend als ernste Alternative zur Demokratie diskutiert

Mit Blick auf das Umfeld Trumps warnte der Historiker und Journalist Matthew McIntosh, Gründer der Plattform Brewminat, vor ideologischen Verschiebungen in den USA. Autoritäre Denkmodelle von Monarchien über technokratische Herrschaften bis hin zu unternehmensgeführten Staaten würden nach seiner Einschätzung zunehmend als ernsthafte Alternativen zur Demokratie diskutiert. Was heute noch als theoretisches Gedankenspiel erscheine, könne schon bald politische Realität werden, wenn das Vertrauen in demokratische Institutionen weiter erodiere.

"Wenn es den Amerikanern nicht gelingt, das Vertrauen in die demokratische Praxis wiederherzustellen", schreibt McIntosh, "könnten die Fantasien von Thronen und herrschenden Aufsichtsräten nicht länger bloße Gedankenspiele sein. Sie könnten zu Blaupausen werden. Und sobald das geschieht, legt die Geschichte nahe, dass sie sich nicht leicht wieder zurückdrehen lassen." (Weitere Informationen dazu liefern die aktuellen Deutschlandfunk Podcasts "Tech Bro Topia" und die "Peter-Thiel-Story")

Ideen des neo-reaktionären Autors Curtis Yarvin, einst als extrem eingestuft, finden sich inzwischen in Reden aktiver US-Politiker wieder

Zur Verdeutlichung zieht McIntosh historische Parallelen. Die Weimarer Republik etwa sei nicht zuletzt deshalb gescheitert, weil viele Menschen sie als handlungsunfähig empfanden, argumentiert er, sondern weil das Versprechen starker Führung zur fatalen Versuchung geworden sei. Das antike Rom sei ebenso wenig nicht durch äußere Feinde, sondern durch innere politische Lähmung ins Imperium abgeglitten. Julius Cäsar, führte McIntosh aus, sei nicht wegen seiner Genialität aufgestiegen, sondern weil die Öffentlichkeit der endlosen Blockaden der Republik müde geworden sei.

Die Gefahr besteht laut dem Historiker darin, dass sich politische Rhetorik zunehmend in reale Machtpolitik übersetzt. Forderungen nach effizienter "Durchgriffspolitik" verknüpften sich mit wirtschaftlichem Lobbyismus, Einflussnahme von Tech-Milliardären auf politische Prozesse und Angriffen auf den öffentlichen Dienst. Ideen des neoreaktionären Autors Curtis Yarvin, einst als extrem eingestuft, fänden sich inzwischen in Reden aktiver US-Politiker wieder, die das Land als "nicht regierbar" bezeichneten, betonte McIntosh. Was früher radikale Science-Fiction war, wird ihm zufolge heute als vermeintlich pragmatische Reform verkauft. Sogar die Popkultur trage zur Normalisierung autoritärer Vorstellungen bei: Erfolgsserien wie "Game of Thrones" oder "The Crown" romantisieren die Herrschaft starker Einzelpersonen.

"Wacht auf" ruft Kaliforniens Gouverneur Newsom den Amerikanern zu

Kaliforniens Gouverneur Newsom, wie Obama Mitglied der oppositionellen Demokratischen Partei in den USA, warnte erneut davor, dass Trump einfach Präsident bleiben könnte. Trump strebe ernsthaft eine dritte Amtszeit an – trotz des verfassungsrechtlichen Verbots, betonte Newsom. Er forderte die Amerikaner auf, aufzuwachen und Trumps Missachtung demokratischer Regeln nicht weiter hinzunehmen. Trump selbst brachte zuletzt Vize-Präsident Vance als möglichen Nachfolger für die Präsidentschaftswahl 2028 ins Spiel. Es sei "höchstwahrscheinlich", dass er Vance als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner unterstützten werde, meinte Trump.

Die Zeitschrift The Week zog jüngst deutliche Parallelen zu klassischen autoritären Strategien: die gezielte Besetzung wichtiger Ämter mit Loyalisten, die Repression politischer Gegner, der Einsatz von Bundeskräften gegen oppositionelle Städte sowie die wachsende Unterdrückung kritischer Stimmen. All das weise auf eine besorgniserregende Erosion der demokratischen Gewaltenteilung hin – und auf die ernsthafte Gefahr eines Systemwandels, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.