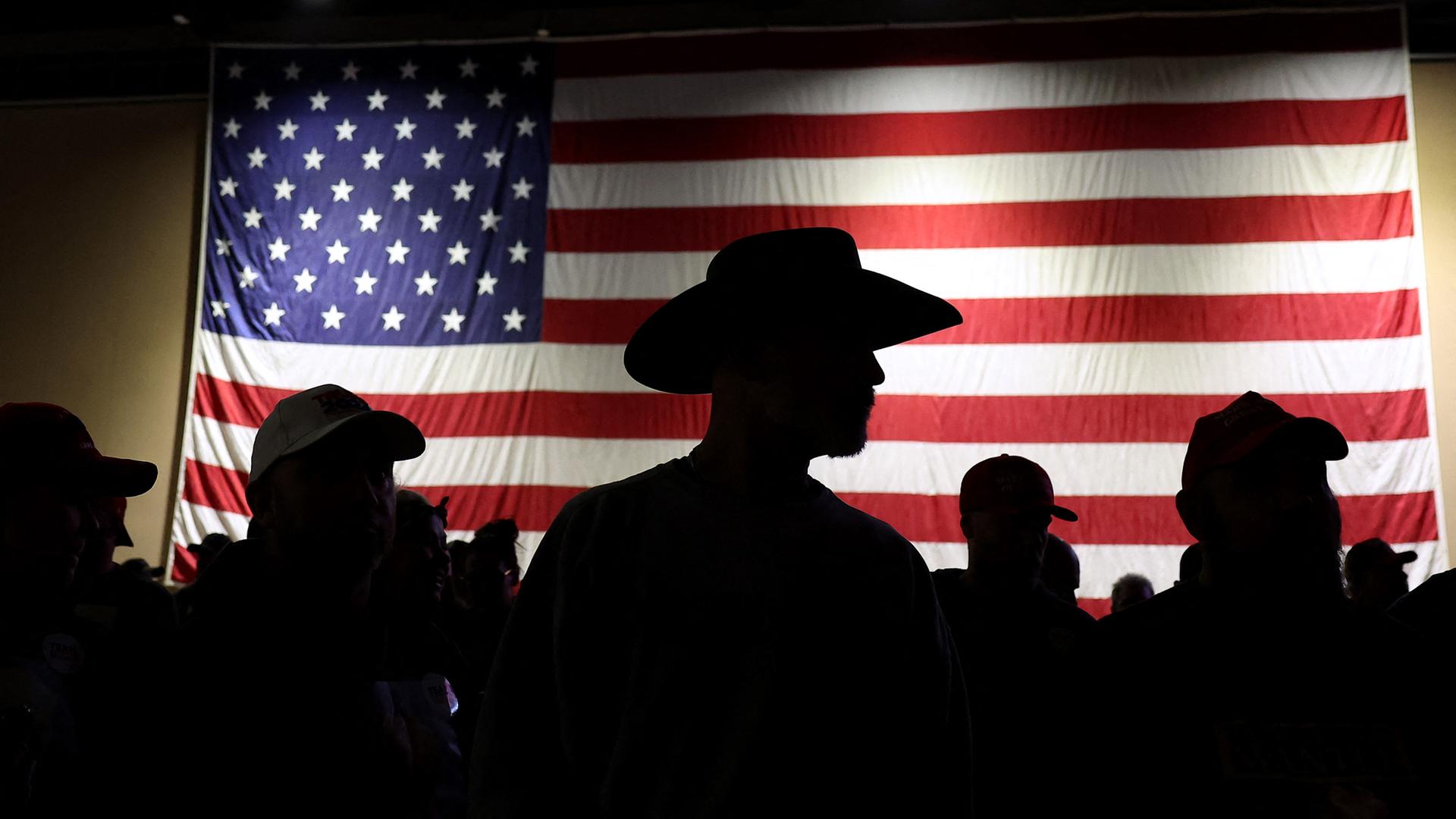

Lager für Migranten, Attacken auf die Justiz, Verbote gewisser Begriffe: Die Frage, ob sich Politik und Gesellschaft in den USA in Richtung Faschismus entwickeln, wird unterschiedlich beantwortet. Das hängt unter anderem mit der schwierigen Definition des Begriffs „Faschismus“ zusammen. Die Diagnosen von Historikern, Philosophen und Politologen reichen von: „Trump ist ein Faschist“ über „Ansätze von Faschismus“ bis hin zu „Es ist kein Faschismus“, sondern ein „sultanistisches“ Regime. Einige Stimmen dazu.

Übersicht

- Was ist Faschismus?

- Wie krempelt Trump die USA um?

- Volker Depkat: Amerikanischer Konservativismus bricht sich Bahn

- Jason Stanley: Die USA sind in den „frühen Jahren“ des Faschismus

- Rainer Mühlhoff: Digitaler Staatsstreich und Ansätze von Faschismus

- Peter R. Neumann: Eine „Tür zum Faschismus“ durch Rechtspopulismus

- Wolfgang Merkel: Trump ist „mehr Sultan als Faschist“

Was ist Faschismus?

Die eine Definition gibt es nicht. Der Begriff wurde für nationalistische und anti-liberale Regime etabliert, die nach dem Ersten Weltkrieg in Europa entstanden. Bis heute werden viele rechtsextreme Ideologien oder Bewegungen pauschal als „faschistisch“ bezeichnet.

Zum politischen Kern zählen jedoch laut dem Historiker Lutz Klinkhammer Antisozialismus, Antiparlamentarismus und Antisemitismus. Zudem das Streben nach nationaler Reinheit, völkisches Denken, die Verherrlichung der eigenen Gemeinschaft. Und: das sogenannte „Führerprinzip“ – eine Massenbewegung, die hinter einer einzelnen Person steht. Außenpolitisch zählt militärische Expansion als weiteres Kernelement zum Faschismus.

Faschismus in Italien

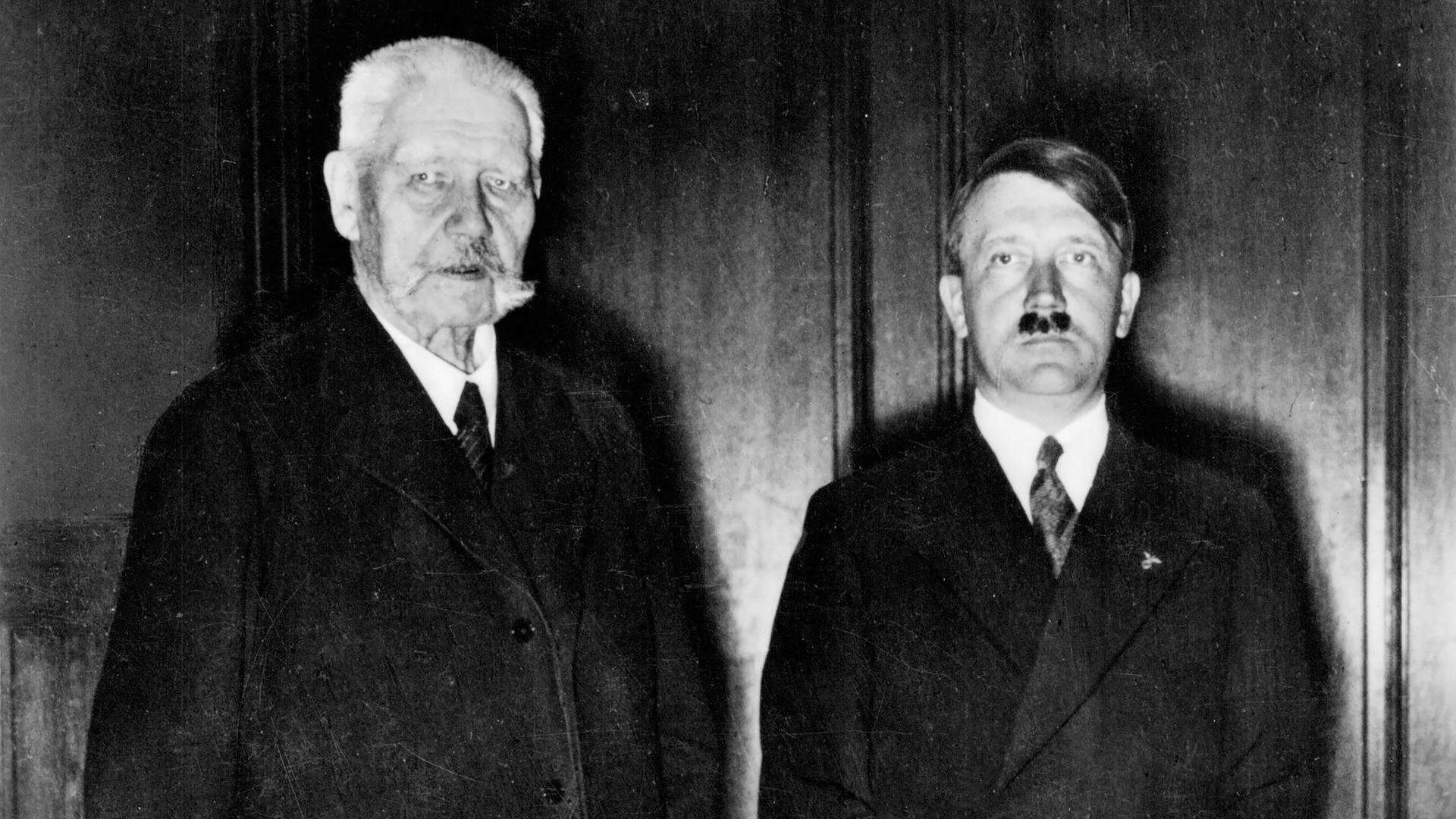

Das Wort „Faschismus“ geht auf die 1919 in Italien gegründeten reaktionären „Fasci di combattimento“ zurück, zu Deutsch: Kampfbünde. Eine der lautesten Stimmen dieser Bewegung wird Benito Mussolini (1883-1945). Er regiert 1922 bis 1943. Sein Ziel: das römische Imperium erneuern. Dafür verwandelt er Italien in eine faschistische Diktatur und führt das Land an der Seite seines „Freundes“ Adolf Hitler in den Krieg.

Der „Duce“ prägt das „Führerprinzip“. Klinkhammer spricht von einer „Massendiktatur“, die im damaligen Italien einen „gewalttätigen Konsens“ erreichen kann – garantiert durch Geheimpolizei, Einheitspartei und Kontrolle der Medien. Gleichzeitig gibt es das Versprechen, die Lage der Bevölkerung zu verbessern – und auch reale Aufstiegsmöglichkeiten für viele.

Rassismus gehört ebenfalls zum italienischen Faschismus. Im Unterschied zum Nationalsozialismus ist er aber nicht von Beginn an speziell antisemitisch. Antisemitische Gesetze werden erst 1938 erlassen, nach 16 Jahren Regimezeit. Einen „Vernichtungsantisemitismus“ habe es in Italien nicht gegeben, so Klinkhammer.

Heute stehen für den Begriff „Faschismus“ zuallererst die zwölf Jahre Nationalsozialismus mit seiner fabrikmäßigen Massenvernichtung von Millionen Menschen als historischer Bezugspunkt.

Umberto Ecos 14 Merkmale eines „ewigen Faschismus“

Die Essenz einer Art Urfaschismus versucht der italienische Schriftsteller Umberto Eco in seinem Essay „Der ewige Faschismus“ im Jahr 1995 zu beschreiben. Er findet 14 Wesensmerkmale, wobei nicht in jedem Fall alle erfüllt sein müssten.

Der erste Appell einer faschistischen oder vorfaschistischen Bewegung richtet sich Eco zufolge immer gegen "Eindringlinge". Demnach ist der Urfaschismus rassistisch. Weitere Anhaltspunkte: Anti-Intellektualismus, Verunglimpfung des parlamentarischen Systems und Simplifizierung der Sprache.

Wie krempelt Trump die USA um?

Mit seiner Politik greift Präsident Trump Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Menschenrechte in den USA an. Einige Beispiele:

Vermummte, bewaffnete Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE nehmen bei Razzien im ganzen Land Migranten fest und stecken sie in Abschiebegefängnisse. Mehr als 250 Venezolaner werden ohne Gerichtsverfahren nach El Salvador gebracht und in einem Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Trump sagt, Migranten „vergiften“ das Blut der USA.

Der Präsident beschimpft und bedroht Richter und missachtet Gerichtsentscheidungen. Die demokratische Vorgängerregierung unter Joe Biden bezeichnet er als „Feind“ und „schlimmsten Abschaum der Welt“. Die Medien sind für ihn „Feinde des Volkes“.

Trump lässt in großem Stil Regierungsbeamte hinauswerfen und Personal an Kulturinstitutionen austauschen, weil es „woke“ sei. Er attackiert Universitäten und die Wissenschaftsfreiheit. Zahlreiche Wörter von „Diversity“ bis „Women“ erklärt er zu unerwünschten Begriffen. Das Geschichtsbild will der Präsident auf Nationalismus und weiße Männer ausrichten. Tech-Milliardäre des Silicon Valley mit ihrem teils rechtslibertären Weltbild haben direkte Verbindungen ins Weiße Haus.

Volker Depkat: Amerikanischer Konservativismus bricht sich Bahn

Für den deutsch-US-amerikanischen Historiker Volker Depkat sind Begriffe wie Faschismus oder Totalitarismus nicht zielführend. Sie würden den Blick dafür verstellen, was tatsächlich in den USA zurzeit passiere.

Ein Grundproblem sei, dass die amerikanische Verfassung von 1787 die Rolle und die Macht der exekutiven Gewalt nur sehr vage definiere. Diese Schwachstelle führe dazu, dass Trump die Grenzen der Exekutive austeste, um seine politische Agenda durchzuziehen. Das Präsidentenamt sei für ihn “ein Hebel des autoritären Umbaus”. Aus Angst vor den möglichen Folgen zentralisierter Macht in den Händen eines Präsidenten hätten die Gründerväter nicht so genau in die Verfassung hineingeschrieben, was ein US-Präsident darf. Dies falle den US-Amerikanern nun auf die Füße.

Depkat sieht in Trump keinen Faschisten, sondern viel eher eine „Radikalisierung des US-amerikanischen Konservativismus“. Dieser sei ganz zentral für eine antistaatliche Haltung. „Ich frage mich ja immer noch, ob das Ziel der Trump'schen Politik nicht sogar die Abschaffung von Staatlichkeit mit autoritären Mitteln ist und die Rückgabe der Gewalt an die Einzelstaaten“, sagt er.

Ungewöhnlich aber sei, die „Sehnsucht nach dem großen Führer“, so Depkat. „Die ist eigentlich unamerikanisch und ist auch wirklich nicht in der DNA der amerikanischen Demokratie angelegt.“ Dennoch: „250 Jahre gelebte Selbstbestimmung kriegt auch kein Einzelner so über den Haufen geworfen.“

Jason Stanley: Die USA sind in den „frühen Jahren“ des Faschismus

Der US-Philosoph Jason Stanley sieht die USA auf dem Weg in den Faschismus. Seine Diagnose ist klar: „Wir sind schon da“, sagt er, „in den frühen Jahren.“ Er nennt dafür Beispiele: die Verhaftung von Studierenden etwa oder Narrative wie die angebliche Bedrohung der Nation durch Einwanderer. „Das ist alles Blut und Boden“, so Stanley, „faschistische Ideologie“. Dadurch werde die Demokratie angegriffen.

Trump folge mit seinen Attacken auf die Wissenschaft dem Vorbild von Autokraten in Russland und Ungarn: „Es geht um Macht.“ Er wolle zeigen, „dass er die Universitäten einfach zerstören“ könne. Der Präsident greife das ganze System an, weil Wissen und Forschung eine „Bedrohung“ seien – so wie für alle autokratischen Führer. „Das sehen wir in Russland, das sehen wir in Ungarn – überall dort, wo es keine Demokratie mehr gibt.“

In seiner Arbeit befasst sich Stanley mit Taktiken und Mechanismen, mit deren Hilfe Faschisten an die Macht kommen. Er hat darüber das Buch „Wie Faschismus funktioniert“ geschrieben. Bis Ende 2025 lehrt Stanley in Yale, dann wechselt er an die Universität Toronto in Kanada. Er wolle seine Kinder in einem Land großziehen, "das nicht auf eine faschistische Diktatur zusteuert", zitiert ihn das Medium "Dailynous".

Auch die Osteuropaforscherin Marci Shore spricht mit Blick auf die tiefen Einschnitte bei der Wissenschaft in den USA von einem „amerikanischen Abstieg in den Faschismus“.

Und der Historiker Timothy Snyder („Über Tyrannei“) bezeichnet Trump selbst als „Faschisten“. Auch wenn es keine „vernünftige Definition von Faschismus“ gebe – so kenne er doch keine, „die Trump ausschließen würde“, so Snyder in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Bezahlschranke).

Rainer Mühlhoff: Digitaler Staatsstreich und Ansätze von Faschismus

Der Philosoph Rainer Mühlhoff spricht von einem „digitalen Staatsstreich“ nach Trumps Wiederwahl: dem Versuch, das demokratische Gemeinwesen zu überwinden, wesentlich getragen von Künstlicher Intelligenz. Er bezieht sich dabei auf Elon Musk und die von ihm eine Zeitlang geführte Behörde DOGE. Musks Ziel sei es gewesen, Staatsbedienstete massenweise zu entlassen, Daten zusammenzuführen, auch KI-Systeme einzusetzen, um einen „digitalisierten Verwaltungsapparat“ zu installieren. Das sei eine „Unterwanderung rechtsstaatlicher Abläufe“.

Mühlhoff macht Faschismus an drei Kriterien fest. Erstens: Bejahung von Gewalt und Recht des Stärkeren in der Politik – wobei er zu Gewalt neben Deportationen und Entlassungen auch Diffamierungskampagnen, Hassrede und Einschüchterungsversuche zählt. Zweitens: Verneinung des Rechtsstaats und der Grundrechte. Drittens: Der „knallharte“ Einsatz von Technologie und Technokratie, um Bevölkerung zu managen, Menschen zu diskriminieren und auszuschließen – „bis hin zu Menschen zu deportieren und zu töten“.

Er betont: „Ansätze davon sehen wir heute, und es ist ganz wichtig, dass wir die Bereitschaft wiedergewinnen, Faschismen zu sehen, auch wenn sie noch nicht zu Völkermorden geführt haben, und wenn sie nicht so aussehen wie bei den Nazis.“

Peter R. Neumann: Eine „Tür zum Faschismus“ durch Rechtspopulismus

Der Extremismusforscher Peter R. Neumann wiederum sagt zu Trumps Amerika: „Es ist noch kein Faschismus“, warnt aber zugleich vor dem Rechtspopulismus als einer Gefahr für die Demokratie. Neumann hat mit dem Journalisten Richard C. Schneider das Buch “Das Sterben der Demokratie” verfasst und dafür auf Italien, die Niederlande, Frankreich, Deutschland und die USA geschaut.

Rechtspopulismus, so Neumann, könne die Voraussetzungen schaffen, „dass eine Tür zum Faschismus geöffnet“ werde. „Demokratie stirbt, aber sie ist noch nicht ganz tot. Faschismus würde ja implizieren, sie ist bereits tot. Tot ist sie noch nicht, auch in Amerika noch nicht.“

Es handele sich um einen schleichenden Prozess, bei dem Rechtspopulisten Schritt für Schritt Instanzen, die die Demokratie zu einer liberalen Demokratie machen, aushöhlen. Etwa die Justiz, das Parlament, Sicherheitsbehörden oder die Medien. Dies mit dem Argument, dass damit der „wahre Wille des Volkes“ umgesetzt werde.

Am Ende stehe eine Person an der Spitze des Staates, die tun und lassen könne, was sie wolle, so Neumann: Wenn sich die Person für ein faschistisches System entscheide, „dann wird es zum faschistischen System“. Wer sich nur „bereichern“ wolle, schaffe eine Kleptokratie.

Wolfgang Merkel: Trump ist „mehr Sultan als Faschist“

Auf den von Max Weber geprägten Begriff „sultanistisch“ greift der Demokratieforscher Wolfgang Merkel zurück, um Trumps Regierungshandeln zu etikettieren. Aus seiner Sicht spricht „wenig dafür, Trumps USA mit demselben Begriff zu beschreiben wie Mussolinis Faschismus oder die Vernichtungsherrschaft des Nationalsozialismus“.

„Sultanistische Regime“ sind demnach personal, Institutionen spielen keine handlungsleitende Rolle. Merkel zählt weitere Merkmale auf: Staatliche Positionen werden nach Loyalität vergeben. Unter den Handverlesenen seien Familie, Freunde und Geschäftspartner. Loyalität zum Herrscher werde durch „Furcht und Belohnung“ genährt. Der Sultan entscheide nach eigenem Ermessen jenseits von Normen und Werten. Die Grenzen zwischen privat und öffentlich verwischen. Die Unternehmen des Herrschers schließen Geschäftsverträge mit dem Staat. Patronage, Nepotismus und Korruption werden zu Leitnormen.

Der Politologe sieht vier Sperren, die dafür sorgen könnten, dass die Demokratie in den USA nicht noch weiter in den „Autoritarismus“ treiben:

Wahlentscheidungen – 2026 stehen Zwischenwahlen an, Widerstände aus den Bundesstaaten, Gerichtsentscheidungen und negative Folgen der Trumpschen Wirtschafts- und Handelspolitik, die zum Beispiel die Altersvorsorge von Millionen Menschen gefährden könnte.

bth