„Indo-Pazifik – Das neue Zentrum der Welt“ titelt das Magazin „Internationale Politik“. „In dieser Region findet das zentrale Kräftemessen der kommenden Jahrzehnte statt“, prognostiziert das „Handelsblatt“. Auch viele andere Publikationen bemühen Begriffe wie „Potenzialregion“, „globales Kraftzentrum“, aber auch „Krisenherd“, wenn es um den Indopazifik geht.

Darin sind sich Experten und Politiker weitgehend einig: Die geo- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen, die unsere globale Weltordnung prägen und in Zukunft prägen werden, spielen sich mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser Region ab. Deswegen versucht auch Deutschland, Kontakte mit Ländern wie Indonesien, Indien und Japan zu intensivieren.

Das ist der Indopazifik

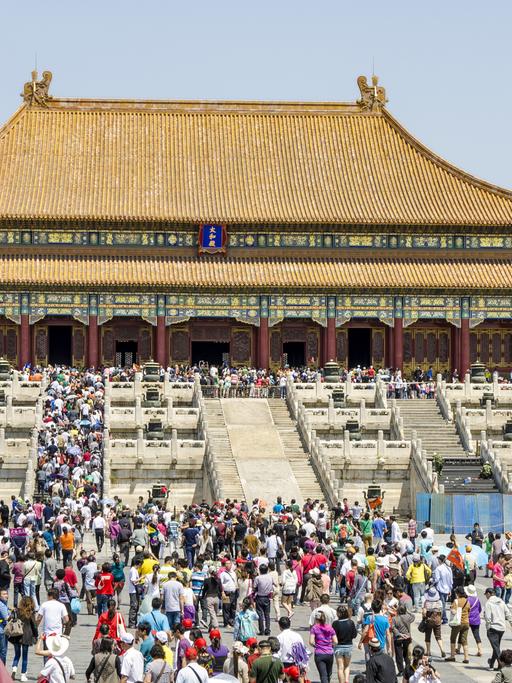

Geografisch klar definieren lässt sich der Indopazifik nicht. Die Bundesregierung versteht unter dem Begriff die Region, die vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägt ist. Sie bildet eine Art riesiges Dreieck: von Indien über Japan bis auf die Südhalbkugel nach Neuseeland und die pazifischen Südseestaaten.

Darum ist die Region so wichtig

Die Region spielt wirtschaftlich eine enorme Rolle: Rund 60 Prozent der Weltbevölkerung lebt hier – und über die Hälfte des globalen BIP werden hier generiert. Die Handelsbeziehungen mit dieser Region sind entscheidend für die wirtschaftliche, technologische und politische Zukunft Europas.

Das hat auch Deutschland erkannt: „Mit dem Aufstieg Asiens verschieben sich die politischen und ökonomischen Gewichte zunehmend in den indo-pazifischen Raum. Die Region wird zum Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert“, hieß es bereits in den vor fünf Jahren vom Auswärtigen Amt veröffentlichten „Leitlinien zum Indo-Pazifik“.

China als machtorientierter Player

Vor allem China tritt wirtschaftlich, politisch, strategisch und militärisch zunehmend selbstbewusst und machtorientiert auf. Für die deutsche Wirtschaft hat sich das Land von einem scheinbar grenzenlosen Absatzmarkt zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten in den Bereichen Maschinenbau, Chemie, Automobilbau und Technologie entwickelt.

Bei seinem Streben nach wirtschaftlicher und industrieller Dominanz arbeite Peking auch mit unfairen Mitteln, warnen Expertinnen und Experten. „Die chinesische Regierung fährt eine industriepolitische Strategie, die die Möglichkeiten anderer Staaten, sich zu entwickeln, vor allem im südostasiatischen Raum, massiv untergräbt“, warnt die Sinologin wie Janka Oertel.

So sehen die neuen globalen Kräfteverhältnisse aus

Nicht nur ökonomisch, auch sicherheitspolitisch hat die deutsche Politik inzwischen erkannt, welche Gefahren von der Führung in Peking ausgehen.

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist deutlich zutage getreten, wie sich die geopolitischen Gewichte verschieben: Denn für Russland ist Chinas kommunistische Führung der mit Abstand wichtigste Unterstützer – politisch, wirtschaftlich und technologisch. „In der heutigen geopolitischen Konstellation stehen China und Russland den USA gegenüber“, bilanziert Marc Saxer, der das Projekt Geopolitik und Weltordnung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Asien leitet, in einem Gastbeitrag für das Magazin „Internationale Politik“.

Die neue Rolle Chinas führt zu Spannungen in der Region: Der politische und wirtschaftliche Aufstieg des Landes fordere die etablierten Mächte heraus, schreibt das Auswärtige Amt: "Die USA verlegen zunehmend ihren strategischen Fokus vom Atlantik in die Pazifik-Region. Die Rüstungsausgaben in der Region stiegen im letzten Jahrzehnt im weltweiten Vergleich am schnellsten.“

Diesen politischen Kurs verfolgt Deutschland im Indopazifik

Deutschland möchte enger und mehr mit Ländern wie Indien, Japan oder Indonesien zusammenzuarbeiten; vor allem, um sich unabhängiger von China zu machen. Auch dass die USA zunehmend auf Konfrontation mit Europa gehen, spricht dafür, sich nach weiteren Partnern in der Handels- und Sicherheitspolitik umzusehen.

Vor einigen Jahren sah das wirtschaftliche Engagement Deutschlands in Asien noch anders aus: „Wir haben unsere Asienstrategie in den letzten 30 Jahren vor allem als China-Strategie verstanden“, sagt Janka Oertel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin.

„Ökonomisch betrachtet war das vor allem für Deutschland der Ort, an dem man investiert hat, an dem man Gewinne gemacht hat, mit dem man zusammengearbeitet hat", so Oertel: "Alle anderen Akteure in der Region waren immer ein bisschen unter ‚ferner liefen‘.“

Nach wie vor ist China der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands. 2024 betrug das beidseitige Handelsvolumen knapp 247 Milliarden Euro. Nur die USA sind für Deutschland in diesem Punkt noch wichtiger.

Japan als Vorbild für Deutschland

Die Probleme, mit denen sich Deutschland und Japan auseinandersetzen müssen, ähneln sich: Beide Staaten sind wirtschaftlich abhängig vom zunehmend protektionistisch auftretenden China und leiden unter der erratischen Zoll- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Außerdem haben beide Länder eine überalterte Bevölkerung.

Auch sicherheitspolitisch teilen Japan und Deutschland ähnliche Sorgen: Konnten sich die Verlierernationen des Zweiten Weltkriegs nach 1945 jahrzehntelang auf den Schutz der USA verlassen, ist aktuell unklar, wie verlässlich die US-amerikanische Regierung noch ist. Die Konsequenz daraus: Deutschland und Japan wollen unter anderem bei Militär und Rüstung enger zusammenarbeiten.

Im Blick: die Seltenen Erden

Auch was die Abhängigkeit von China angehe, wolle er sich in Japan Rat holen, sagte der deutsche Außenminister Wadephul bei seinem Besuch in Tokio Mitte August. Tatsächlich konnte Japan seine Abhängigkeit von Peking, was kritische Rohstoffe angeht, deutlich senken: von 90 Prozent im Jahr 2018 auf inzwischen nur noch knapp 60 Prozent.

Besonders ins Gewicht fällt das bei den sogenannten Seltenen Erden, also bei seltenen Metallen, die man zum Beispiel für die Herstellung von Smartphones und Windturbinen braucht, aber auch für Magneten, die in Motoren verwendet werden, von E-Autos, Staubsaugern und vielen anderen Geräten.

Indien und sein Verhältnis zu Russland

Durch Energie- und Waffenkäufe hilft auch Indien dabei, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Davon abzurücken lehnt die Regierung in Neu Delhi bisher ab, immer wieder sucht Indiens Premier Narendra Modi sogar demonstrativ die Nähe zu Putin. Mit mehr Rüstungszusammenarbeit und gemeinsamen Militärübungen will Deutschland Indien nun aufzeigen, dass es Alternativen gibt zu Russland.

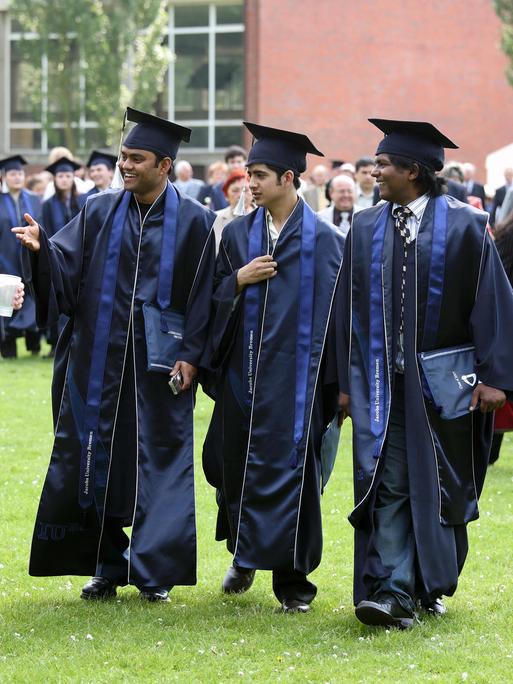

Zudem verhandeln Indien und die EU über ein Freihandelsabkommen, das laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch dieses Jahr abgeschlossen werden soll. Deutschland wirbt außerdem um Fachkräfte aus dem Land.

Dass die sicherheitspolitische Initiative Deutschlands Erfolg hat, bezweifelt der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider allerdings. „Aus indischer Sicht, aber auch aus Sicht von vielen anderen Staaten des sogenannten Globalen Südens, sind die europäischen Interessen nachrangig“, meint er. Gegen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit habe Indien nichts: „Aber seine strategischen Interessen liegen woanders.“

Freihandelsabkommen mit Indonesien

Die Europäische Union und Indonesien haben nach fast zehnjährigen Verhandlungen ein Freihandelsabkommen geschlossen. Ein Kernpunkt ist die Zollfreiheit. Die EU erhofft sich zudem einen verlässlichen Zugang zu kritischen Rohstoffen, unter anderem zu Nickel für Auto-Batterien. Auch Deutschland hat sich für das Freihandelsabkommen eingesetzt und will Fachkräfte anwerben.

Allerdings ist Indonesien keine gefestigte Demokratie, sondern ein Land, in dem es zwar Wahlen und eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, dessen Präsident Prabowo Subianto aber hart gegen Kritiker vorgeht. Dass die Frage der Menschenrechte viel zu kurz komme beim Werben der Bundesregierung um neue Partner im Indopazifik – das kritisiert unter anderem die Partei Die Linke.

Onlinetext: Steffen Wurzel, Leila Knüppel