„Hier sind wir in der Zivilschutzanlage Kalk Post. Die Anlage ist errichtet worden 1979 von der Stadt Köln, um 2366 Menschen 14 Tage lang nach einem Atomschlag zu retten.“

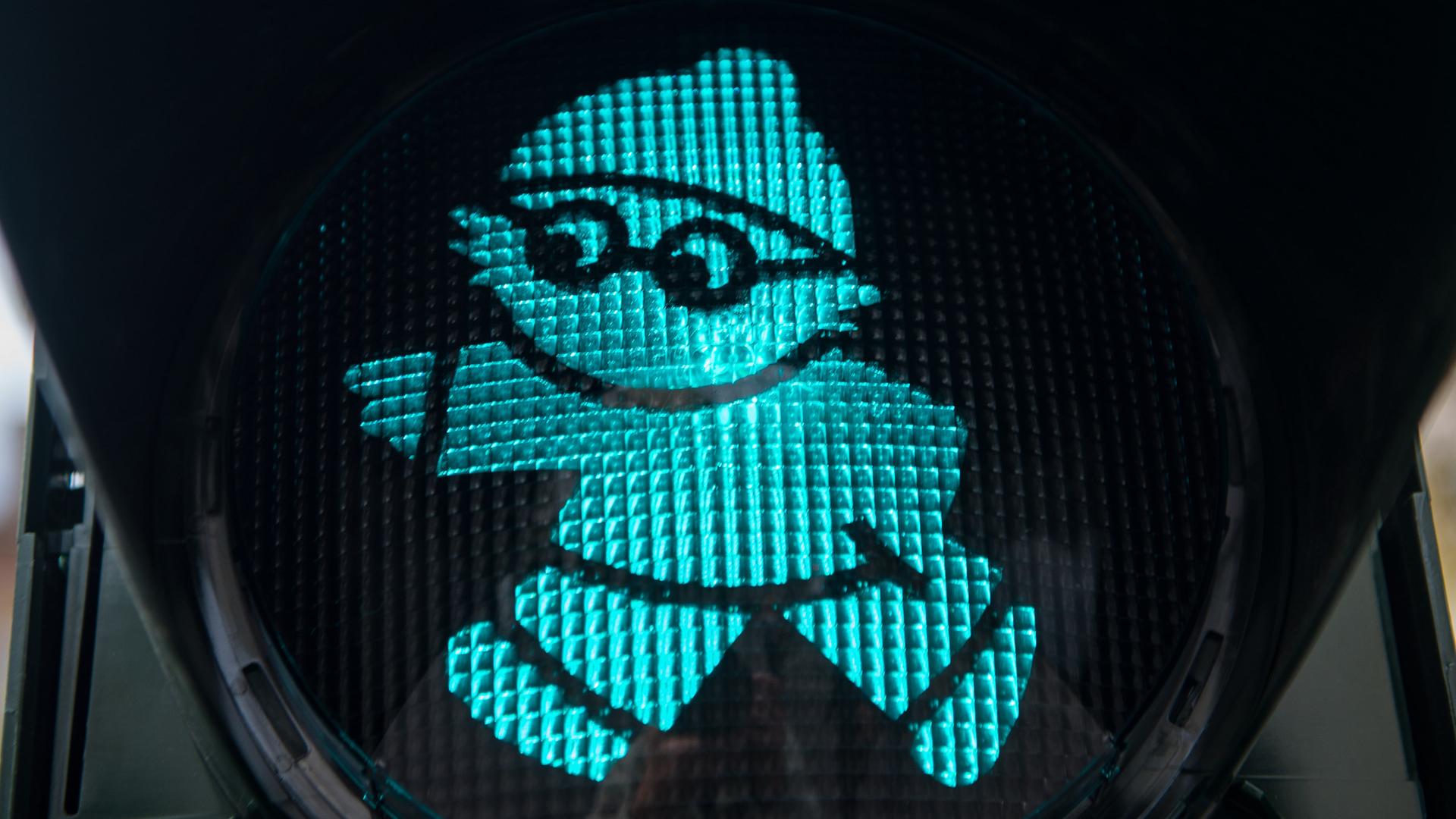

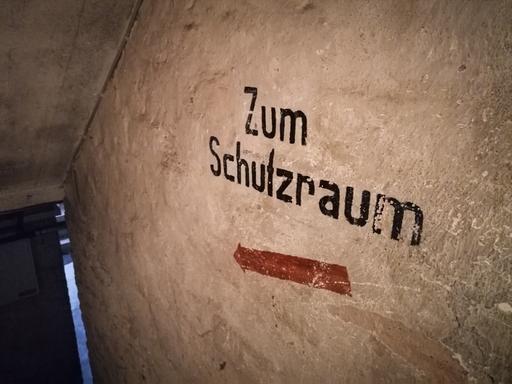

Kaum jemand, der über die Zwischenebene des Kölner U-Bahnhofs Kalk-Post nach unten zu den Gleisen hastet, ahnt, was sich hinter einer unauffälligen Stahltür verbirgt. Hier sollten Menschen, die in dem Kölner Einkaufsviertel unterwegs waren und es nicht mehr nach Hause hätten schaffen können, einen Atomschlag überleben. In U-Bahnzügen sitzend, auf kurzen, schmalen Pritschen schlafend, dicht gedrängt, zwischen orangefarbenen Wänden – so das Szenario der Stadt:

„Ja, die Wandfarbe ist was Spezielles, ist von Psychologen entwickelt worden mit der größtmöglichen Beruhigungswirkung. Man hatte ja hier keine Psychopharmaka oder so. Man hat lediglich die Wandfarbe entwickeln lassen, um eine Beruhigungswirkung auszuüben.“

Kaum jemand, der über die Zwischenebene des Kölner U-Bahnhofs Kalk-Post nach unten zu den Gleisen hastet, ahnt, was sich hinter einer unauffälligen Stahltür verbirgt. Hier sollten Menschen, die in dem Kölner Einkaufsviertel unterwegs waren und es nicht mehr nach Hause hätten schaffen können, einen Atomschlag überleben. In U-Bahnzügen sitzend, auf kurzen, schmalen Pritschen schlafend, dicht gedrängt, zwischen orangefarbenen Wänden – so das Szenario der Stadt:

„Ja, die Wandfarbe ist was Spezielles, ist von Psychologen entwickelt worden mit der größtmöglichen Beruhigungswirkung. Man hatte ja hier keine Psychopharmaka oder so. Man hat lediglich die Wandfarbe entwickeln lassen, um eine Beruhigungswirkung auszuüben.“

Robert Schwienbacher ist Vorsitzender des Vereins „Dokumentationsstätte Kalter Krieg“. „Man darf das jetzt nicht vergleichen mit dem Zweiten Weltkrieg. Dort sind Sie in den Bunker gegangen, vielleicht für eine halbe oder für eine Stunde. Und Sie haben sich unten auf Ihre 50 Zentimeter Sitzbank gesetzt, die Ihnen zugeteilt waren. Hier sind Sie in dem Bunker, in Anführungsstrichen, das ist ja eine Zivilschutzanlage, und angenommen, die Bombe wäre eingeschlagen, weit genug entfernt, dann sind Sie 14 Tage mit Ihren Mitmenschen beschäftigt und sonst nichts.“

Mit einem Anspruch auf 1,7 Quadratmeter. Es gab kein Spielzeug für die Kinder, nichts zu tun für die Erwachsenen, nur Warten und Schlangestehen für die Essen- und Wasserrationen: Drinnen hätte die Körperwärme von zweieinhalbtausend Menschen die Luft auf etwa 40 Grad erhitzt, während die Welt draußen von einem auf den anderen Moment eine völlig andere gewesen wäre.

„Es hat einen gewissen Aberwitz, als würde eine Wandfarbe ausreichen, damit Menschen in so einer ernsten Lage hier unten nicht durchdrehen. Man hat sonst nur an Technik gedacht. Man hat eins vergessen immer wieder: den Menschen.“

„Es hat einen gewissen Aberwitz, als würde eine Wandfarbe ausreichen, damit Menschen in so einer ernsten Lage hier unten nicht durchdrehen. Man hat sonst nur an Technik gedacht. Man hat eins vergessen immer wieder: den Menschen.“

Ausgeblendet: Risiko des konventionellen Krieges

2005 wurde der Atombunker außer Dienst gestellt. Er ist heute ein Museum, ein Relikt aus einer Zeit, die Vergangenheit zu sein schien. Bis zum 24. Februar 2022:

„Jetzt mit der Ukraine merken wir, dass ganz konventionelle Kriegsführung wieder zurückgekommen ist und dass wir eben Aggressoren haben, die mit konventionellen Mitteln in die Souveränität von Staaten eingreifen.“Ortwin Renn, Direktor des Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.

„Jetzt mit der Ukraine merken wir, dass ganz konventionelle Kriegsführung wieder zurückgekommen ist und dass wir eben Aggressoren haben, die mit konventionellen Mitteln in die Souveränität von Staaten eingreifen.“Ortwin Renn, Direktor des Instituts für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.

„Da kommt natürlich jetzt die Frage auf: Sind wir da jetzt auch zivilschutzmäßig gewappnet? Und da muss man sagen: Nein, sind wir nicht.“

Dass Bomben auf Städte fallen oder Raketen einschlagen, solche Bedrohungen schienen lange weit weg zu sein. So weit weg, dass nach dem Ende des Kalten Kriegs das Risiko ausgeblendet wurde – von Politik und Gesellschaft, meint Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Luftschutzanlagen, führt er weiter aus, sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts.

„Die Geschichte der Bunker ist im Grunde genommen ein Stück weit die Geschichte des Zivilschutzes in Deutschland an sich.“

Dass Bomben auf Städte fallen oder Raketen einschlagen, solche Bedrohungen schienen lange weit weg zu sein. So weit weg, dass nach dem Ende des Kalten Kriegs das Risiko ausgeblendet wurde – von Politik und Gesellschaft, meint Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Luftschutzanlagen, führt er weiter aus, sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts.

„Die Geschichte der Bunker ist im Grunde genommen ein Stück weit die Geschichte des Zivilschutzes in Deutschland an sich.“

Schutz vor Luftangriffen - im 2. Weltkrieg mit Vorwarnzeit

Bereits im Ersten Weltkrieg gab es Bombardierungen der Zivilbevölkerung, von Zeppelinen aus, aber das war die Ausnahme. Zwar stellten die „Haager Luftkriegsregeln“ von 1923 jeden Angriff, der bewusst auf die Zerstörung zivilen Eigentums oder die Tötung von Zivilisten zielte, unter Strafe. Nur ratifizierte sie kein einziges Land. Im Zweiten Weltkrieg waren Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung dann die militärische Option der Wahl.

„Darüber entsteht dann der Gedanke: Ja, Bombe, Schutz ist dann Beton, also Keller oder aber eben auch gezielte, darauf ausgerichtete Schutzräume, die eben noch stärkerer Detonation standhalten könnten, vielleicht auch eine Unterbringung über einen gewissen Zeitraum erlauben.“

„Darüber entsteht dann der Gedanke: Ja, Bombe, Schutz ist dann Beton, also Keller oder aber eben auch gezielte, darauf ausgerichtete Schutzräume, die eben noch stärkerer Detonation standhalten könnten, vielleicht auch eine Unterbringung über einen gewissen Zeitraum erlauben.“

Vor allem in den Städten entstanden im Zweiten Weltkrieg Hoch- und Tiefbunker, beschreibt Wolfram Geier, Leiter Abteilung Risikomanagement und Internationale Angelegenheiten beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:

„In der Zeit war es dann aber auch so, dass man über eine längere Vorwarnzeit verfügt hat. Das heißt, wenn eine entsprechende Luftflotte im Anflug auf das damalige Reichsgebiet war, dann hatte man Vorwarnzeit und die Bevölkerung wusste dann, wenn Voralarm war, dass sie ihre Köfferchen zu packen hatten und sich bereit zu halten hatten. Man konnte dann auch Vorbereitungen treffen, und man ging dann eben bei Luftalarm tatsächlich geführt gezielt in die ausgewiesenen Anlagen, die es gab.“

„In der Zeit war es dann aber auch so, dass man über eine längere Vorwarnzeit verfügt hat. Das heißt, wenn eine entsprechende Luftflotte im Anflug auf das damalige Reichsgebiet war, dann hatte man Vorwarnzeit und die Bevölkerung wusste dann, wenn Voralarm war, dass sie ihre Köfferchen zu packen hatten und sich bereit zu halten hatten. Man konnte dann auch Vorbereitungen treffen, und man ging dann eben bei Luftalarm tatsächlich geführt gezielt in die ausgewiesenen Anlagen, die es gab.“

Notfallpläne, Übungen, Privatbunker bis in die 70er-Jahre

Oder die Menschen harrten in ihren notdürftig mit Stahl- und Holzträgern gesicherten Kellern aus. Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte und je öfter Feuerstürme durch die brennenden Städte rasten, umso mehr wurden solche Keller zu Todesfallen. Nach dem Krieg mussten die alten Bunker entmilitarisiert werden: indem man Öffnungen hineinsprengte. Doch die Politik der Nachkriegszeit behielt das Thema auf dem Schirm.

„Wenn man an die 50er und 60er Jahre denkt, war der Zivilschutz sehr prominent vertreten, auch in der Politik. Es gab eine ganze Reihe auch von Übungen, die beispielsweise in Schulen abgehalten wurden. Wir hatten auch überall Sirenen.“

„Wenn man an die 50er und 60er Jahre denkt, war der Zivilschutz sehr prominent vertreten, auch in der Politik. Es gab eine ganze Reihe auch von Übungen, die beispielsweise in Schulen abgehalten wurden. Wir hatten auch überall Sirenen.“

Es gab alle möglichen Arten von Notfallplänen, die regelmäßig geübt wurden, weiß Ortwin Renn. Die Erinnerung an die Luftangriffe war bei vielen noch frisch – und der Kalte Krieg hielt die Angst wach. Außerdem gab es eine Bedrohung mehr – die Atomwaffen. Spezielle Schutzräume wie in der Köln- Kalker U-Bahnstation wurden gebaut. Keine klassischen Bunker. Um Geld und Platz zu sparen, setzte man auf Mehrzwecknutzung. Wolfram Geier:

„Man hat Parkhäuser ertüchtigt, man hat U-Bahnhöfe ertüchtigt und man hat für eine gewisse Zeit lang auch privaten Haushalten ein Förderprogramm angeboten, wo man einen kleinen Schutzraum im eigenen Haus sich anlegen konnte. Aber in der Zeit hat man trotz all dieser Bemühungen und auch trotz all dieser Gefahr, die im Kalten Krieg drohte, in der alten Bundesrepublik gerade mal für 3,6 Prozent der Bevölkerung öffentliche Schutzräume angeboten.“

„Man hat Parkhäuser ertüchtigt, man hat U-Bahnhöfe ertüchtigt und man hat für eine gewisse Zeit lang auch privaten Haushalten ein Förderprogramm angeboten, wo man einen kleinen Schutzraum im eigenen Haus sich anlegen konnte. Aber in der Zeit hat man trotz all dieser Bemühungen und auch trotz all dieser Gefahr, die im Kalten Krieg drohte, in der alten Bundesrepublik gerade mal für 3,6 Prozent der Bevölkerung öffentliche Schutzräume angeboten.“

Zweifelhafte Schutzwirkung der Bunker

Im Ernstfall hätte es ein Problem gegeben: Den U-Bahnhof Kalk-Post umzurüsten, hätte zwei Wochen gedauert – so hätten beispielsweise die Tunneleingänge umgebaut werden müssen, beschreibt Robert Schwienbacher. Die Schutzwirkung war bestenfalls zweifelhaft:

„1963 hat man die Schutzanlagen noch mit 1,90 Meter Wandstärke, das bietet einen gewissen Schutz gegen konventionelle Waffen. Auch das hat man dann auf 1,10 Zentimeter runter reduziert. Und hier in Köln sind wir schon bei 60 Zentimeter, Spezialbeton, aber nur 60 Zentimeter. Und spätere Anlagen sogar nur noch mit 40 Zentimeter. Man nennt das Grundschutz.“

Einem Treffer hätte die Anlage nicht standgehalten. Nicht einmal einem Volltreffer mit einer modernen konventionellen Bombe oder Sprengkopf.

„Selbst der Architekt dieser Anlage, der anfangs noch mal hier aus der Pension, noch mal aus Hamburg hier runter geflogen kam, wir hatten uns getroffen bei der Stadt Köln, und er hat sich noch mal vom Amtseid entbinden lassen, und sein erster Satz war: Wir haben die Anlagen gebaut, aber nicht dran geglaubt.“

„1963 hat man die Schutzanlagen noch mit 1,90 Meter Wandstärke, das bietet einen gewissen Schutz gegen konventionelle Waffen. Auch das hat man dann auf 1,10 Zentimeter runter reduziert. Und hier in Köln sind wir schon bei 60 Zentimeter, Spezialbeton, aber nur 60 Zentimeter. Und spätere Anlagen sogar nur noch mit 40 Zentimeter. Man nennt das Grundschutz.“

Einem Treffer hätte die Anlage nicht standgehalten. Nicht einmal einem Volltreffer mit einer modernen konventionellen Bombe oder Sprengkopf.

„Selbst der Architekt dieser Anlage, der anfangs noch mal hier aus der Pension, noch mal aus Hamburg hier runter geflogen kam, wir hatten uns getroffen bei der Stadt Köln, und er hat sich noch mal vom Amtseid entbinden lassen, und sein erster Satz war: Wir haben die Anlagen gebaut, aber nicht dran geglaubt.“

Regierung verlangte Bunker - zur Beruhigung der Menschen

Man baute sie, weil die Regierung es verlangte – und zur Beruhigung der Menschen. Im Kalten Krieg war der Schutz gegen Atombomben vor allen Dingen Symbolpolitik. Nach dem Ende des Kalten Kriegs und der Wiedervereinigung waren Bunker, Sirenen und Zivilschutz dann schnell gar kein Thema mehr. In den alten Bundesländern gab es vor dem Ende des Kalten Kriegs rund 2000 Schutzräume in öffentlicher Hand. Heute sind im Westen Deutschlands noch 500 übrig geblieben – auf dem Papier. Aber die Anlagen wurden nicht mehr gewartet, sind nicht einsatzbereit. Stefan Kaufmann, Professor am Institut für Soziologie der Universität Freiburg:

„Die Sirenen wurden den Kommunen übergeben, und die konnten sie dann weiterführen oder auch nicht. Die Bunker wurden nicht mehr unterhalten, zum Teil verkauft, also Bunkerschutz existiert nicht mehr.“

„Die Sirenen wurden den Kommunen übergeben, und die konnten sie dann weiterführen oder auch nicht. Die Bunker wurden nicht mehr unterhalten, zum Teil verkauft, also Bunkerschutz existiert nicht mehr.“

Die Bunker in der ehemaligen DDR wurden bei der Wiedervereinigung ganz aufgegeben. Was es offiziell noch an Schutzräumen gibt, würde, falls man es instandsetzen wollte, für weniger als ein Prozent der Bevölkerung reichen. Ortwin Renn vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam:

„Ich glaube, dass wir eben gedacht haben, die modernen Kriege werden entweder als Cyberkrieg geführt und die Funktionsfähigkeit unserer gesamten Infrastruktur wird ausgesetzt. Oder im allerschlimmsten Fall ein Atomkrieg. Dann nützt gar nichts mehr.“

„Ich glaube, dass wir eben gedacht haben, die modernen Kriege werden entweder als Cyberkrieg geführt und die Funktionsfähigkeit unserer gesamten Infrastruktur wird ausgesetzt. Oder im allerschlimmsten Fall ein Atomkrieg. Dann nützt gar nichts mehr.“

Integrierte Schutzzellen in Wohnkomplexen und Selbstschutz

Die Zeit der Bunker sei vorbei, erklärt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK.

„Die Frage ist, ob sich ein solches Bunkerbauprogramm tatsächlich gegenüber den heutigen Bedrohungen positiv auswirken würde. Wir haben heute sehr kurze Flugzeiten von Raketen, die abgeschossen werden, von wenigen Minuten, in denen dann aber entschieden werden muss, a) zu warnen, b) zu handeln. Das würde für die meisten Menschen in der Regel gar nicht reichen, einen öffentlichen großen Bunker zu erreichen. Viel sinnvoller ist es, auf moderne Konzepte, bauliche Konzepte zu setzen, die dann eher in der Fläche angelegt sind, das heißt, bei Neubauten so was wie Schutzzellen in Häuser oder Wohnkomplexe zu integrieren.“

So, wie es in Israel gang und gäbe ist – und in der Schweiz bis vor wenigen Jahren war. In der Bundesrepublik wurde noch 2018 ein Forschungsprojekt aufgelegt, in dem bautechnische Regeln für diesen sogenannten Selbstschutz entwickelt werden sollen: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll diese Richtlinien dann nutzen, um Empfehlungen an die Bevölkerung auszugeben, wie sie beispielsweise ihre Häuser und Wohnungen sicher machen können. Grundsätzlich liegt der Arbeit der Bundesbehörde der sogenannte „Allgefahrenansatz“ zugrunde. Die Bevölkerungsschutzkonzepte zielen in Deutschland nicht auf ganz spezifische Krisen wie einem Angriff ab, sondern die Idee ist vielmehr, Pläne zu entwickeln, die in allen möglichen Katastrophen zum Einsatz kommen können:

„Ich würde jetzt mal an der Stelle aus fachlicher Sicht, nicht aus politischer Sicht, aus fachlicher Sicht jetzt keinen Unterschied machen. Die schlimmste Katastrophe ist der Krieg, für mich auch eine Katastrophe, aber eben mit schlimmsten Ausmaßen.“

„Die Frage ist, ob sich ein solches Bunkerbauprogramm tatsächlich gegenüber den heutigen Bedrohungen positiv auswirken würde. Wir haben heute sehr kurze Flugzeiten von Raketen, die abgeschossen werden, von wenigen Minuten, in denen dann aber entschieden werden muss, a) zu warnen, b) zu handeln. Das würde für die meisten Menschen in der Regel gar nicht reichen, einen öffentlichen großen Bunker zu erreichen. Viel sinnvoller ist es, auf moderne Konzepte, bauliche Konzepte zu setzen, die dann eher in der Fläche angelegt sind, das heißt, bei Neubauten so was wie Schutzzellen in Häuser oder Wohnkomplexe zu integrieren.“

So, wie es in Israel gang und gäbe ist – und in der Schweiz bis vor wenigen Jahren war. In der Bundesrepublik wurde noch 2018 ein Forschungsprojekt aufgelegt, in dem bautechnische Regeln für diesen sogenannten Selbstschutz entwickelt werden sollen: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll diese Richtlinien dann nutzen, um Empfehlungen an die Bevölkerung auszugeben, wie sie beispielsweise ihre Häuser und Wohnungen sicher machen können. Grundsätzlich liegt der Arbeit der Bundesbehörde der sogenannte „Allgefahrenansatz“ zugrunde. Die Bevölkerungsschutzkonzepte zielen in Deutschland nicht auf ganz spezifische Krisen wie einem Angriff ab, sondern die Idee ist vielmehr, Pläne zu entwickeln, die in allen möglichen Katastrophen zum Einsatz kommen können:

„Ich würde jetzt mal an der Stelle aus fachlicher Sicht, nicht aus politischer Sicht, aus fachlicher Sicht jetzt keinen Unterschied machen. Die schlimmste Katastrophe ist der Krieg, für mich auch eine Katastrophe, aber eben mit schlimmsten Ausmaßen.“

Im Krisenfall entscheidend: Informations- und Entscheidungsketten

Egal, ob eine Flutkatastrophe oder ein Krieg eintrete: Was stimmen muss, ist das Krisenmanagement, was stimmen muss sind unter anderem die Informations- und Entscheidungsketten. Wer muss informiert werden oder wer ist wofür zuständig? Diese Prozesse gelte es gut vorzubereiten. Im Ernstfall gehe es immer darum, die grundlegende Versorgung sicherzustellen und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, meint auch Stefan Kaufmann, Professor am Institut für Soziologie der Universität Freiburg.

„Und da spielt es keine Rolle, ob die jetzt ausfallen würden durch den militärischen Angriff, ob die ausfallen, weil es gerade Naturereignisse gibt, Hochwasser, ob die ausfallen, weil es ein Unfall gibt oder durch einen hybriden Angriff, Hackerangriff oder ob das irgendwie durch Personalausfälle aufgrund von Epidemien oder sonst wie ist.“

Allerdings sorgen die hohe Technisierung und die internationale Vernetzung dafür, dass die Infrastruktur und damit die Gesellschaft heute deutlich vulnerabler sind für Katastrophen oder auch Angriffen von außen. Das macht die Aufgabe noch herausfordernder. Diese Vulnerabilität moderner Gesellschaften spiegelt sich denn auch in den Themen der zweijährlichen sogenannten Lükex-Übungen wider, den ressortübergreifenden Krisenmanagementübungen, mit der Bund, Länder und diverse andere Akteure ihre Strategie im Krisenfall verbessern wollen. Sie drehen sich um Cyberangriffe, Gasmangellagen, um schmutzige Bomben oder eine Grippe-Pandemie.

„Und da spielt es keine Rolle, ob die jetzt ausfallen würden durch den militärischen Angriff, ob die ausfallen, weil es gerade Naturereignisse gibt, Hochwasser, ob die ausfallen, weil es ein Unfall gibt oder durch einen hybriden Angriff, Hackerangriff oder ob das irgendwie durch Personalausfälle aufgrund von Epidemien oder sonst wie ist.“

Allerdings sorgen die hohe Technisierung und die internationale Vernetzung dafür, dass die Infrastruktur und damit die Gesellschaft heute deutlich vulnerabler sind für Katastrophen oder auch Angriffen von außen. Das macht die Aufgabe noch herausfordernder. Diese Vulnerabilität moderner Gesellschaften spiegelt sich denn auch in den Themen der zweijährlichen sogenannten Lükex-Übungen wider, den ressortübergreifenden Krisenmanagementübungen, mit der Bund, Länder und diverse andere Akteure ihre Strategie im Krisenfall verbessern wollen. Sie drehen sich um Cyberangriffe, Gasmangellagen, um schmutzige Bomben oder eine Grippe-Pandemie.

Deutsche nicht an Katastrophen gewöhnt und weniger resilient

Allerdings zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass es in der Praxis bislang häufig hapert mit dem Allgefahrenansatz. Sei es beim ersten bundesweiten Warntag 2020, der Flutkatastrophe von 2021 oder der Covid-19-Pandemie. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK:

„Unsere Gesellschaft, gerade speziell in Deutschland, ist aufgrund der wenigen schweren Ereignisse, die wir in der Vergangenheit hatten, nicht an Katastrophen gewöhnt. Und wenn man nicht an Katastrophen gewöhnt ist und sich auch auf Katastrophen nicht einstellt, wird man weniger resilient oder ist man nicht mehr widerstandsfähig, wenn‘s dann dicke kommt.“

„Unsere Gesellschaft, gerade speziell in Deutschland, ist aufgrund der wenigen schweren Ereignisse, die wir in der Vergangenheit hatten, nicht an Katastrophen gewöhnt. Und wenn man nicht an Katastrophen gewöhnt ist und sich auch auf Katastrophen nicht einstellt, wird man weniger resilient oder ist man nicht mehr widerstandsfähig, wenn‘s dann dicke kommt.“

Beim Verstehen von Vorhersagen und Warnungen, der Früherkennung kritischer Situationen und adäquatem, schnellen Handeln gebe es gewaltige Wissenslücken bei Entscheidungsträgern und in der Bevölkerung. Was gerade passiere, sei ein tragisches Erkennen von Defiziten, von denen man glaubte, es gebe sie nicht:

„Strukturen auf dem Papier sind das eine. Sie müssen aber auch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, ein Krisenstab muss sich ausbilden lassen, ein Krisenstab muss sich fortbilden lassen, ein Krisenstab muss regelmäßig üben. Und wenn das nicht funktioniert, und das am besten im Zusammenspiel mit den nachgeordneten und den übergeordneten Bereichen, dann wird es zur Katastrophe in der Katastrophe kommen.“

„Strukturen auf dem Papier sind das eine. Sie müssen aber auch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, ein Krisenstab muss sich ausbilden lassen, ein Krisenstab muss sich fortbilden lassen, ein Krisenstab muss regelmäßig üben. Und wenn das nicht funktioniert, und das am besten im Zusammenspiel mit den nachgeordneten und den übergeordneten Bereichen, dann wird es zur Katastrophe in der Katastrophe kommen.“

Bevölkerungsschutz kostet Geld

Das passiere in Deutschland viel zu wenig, kritisiert der Experte Wolfram Geier.

Martin Voss von der Freien Universität Berlin kritisiert am Bevölkerungsschutz noch etwas anderes: Er sei zu sehr nach betriebswirtschaftlichen Regeln aufgestellt:

„Der Bevölkerungsschutz, den wir uns bis jetzt leisten, verdient den Namen Bevölkerungsschutz einfach nicht. Es ist nicht so angelegt, dass damit die gesamte Bevölkerung irgendwie geschützt werden sollte, sondern es ist immer ein Partikulares. Wo sind die wichtigsten Knotenpunkte in der Gesellschaft? Die kritischen Infrastrukturen? Welche Einrichtungen müssen auf jeden Fall weiterlaufen und so weiter.“

Aus seiner Sicht kann so im Notfall kein umfassender Schutz funktionieren. Voss plädiert dafür, zunächst eine Grundsatzfrage zu klären:

„Dafür muss man die Gesellschaft fragen, was will sie eigentlich? Dafür muss man aber der Gesellschaft auch sagen, was bedroht sie eigentlich? Man muss der Gesellschaft sagen, was haben wir alles schon an Schutz diesen Bedrohungen entgegenzusetzen, und was haben wir alles nicht. Ohne all diese Information ist ein öffentlicher Dialog nicht möglich. Also, es ist ein Abwägen. Natürlich, es sind Ressourcen. Wir nehmen ja Geld in die Hand, das wir anderswo wegnehmen oder anderswo reinholen müssen.“

Martin Voss von der Freien Universität Berlin kritisiert am Bevölkerungsschutz noch etwas anderes: Er sei zu sehr nach betriebswirtschaftlichen Regeln aufgestellt:

„Der Bevölkerungsschutz, den wir uns bis jetzt leisten, verdient den Namen Bevölkerungsschutz einfach nicht. Es ist nicht so angelegt, dass damit die gesamte Bevölkerung irgendwie geschützt werden sollte, sondern es ist immer ein Partikulares. Wo sind die wichtigsten Knotenpunkte in der Gesellschaft? Die kritischen Infrastrukturen? Welche Einrichtungen müssen auf jeden Fall weiterlaufen und so weiter.“

Aus seiner Sicht kann so im Notfall kein umfassender Schutz funktionieren. Voss plädiert dafür, zunächst eine Grundsatzfrage zu klären:

„Dafür muss man die Gesellschaft fragen, was will sie eigentlich? Dafür muss man aber der Gesellschaft auch sagen, was bedroht sie eigentlich? Man muss der Gesellschaft sagen, was haben wir alles schon an Schutz diesen Bedrohungen entgegenzusetzen, und was haben wir alles nicht. Ohne all diese Information ist ein öffentlicher Dialog nicht möglich. Also, es ist ein Abwägen. Natürlich, es sind Ressourcen. Wir nehmen ja Geld in die Hand, das wir anderswo wegnehmen oder anderswo reinholen müssen.“

Wer weiß, was er im Notfall zu tun hat, fühlt sich sicherer

Der Wissenschaftler plädiert für die Errichtung von sogenannten Multigefahrenzentren:

„Es gibt bereits einige solcher Einrichtungen, aber eben noch nicht in der Fläche. Dass man sagt, man schafft Anlaufstellen, wo Menschen sich im Falle eines Stromausfalls mit Energie versorgen können, wo sie vielleicht auch Grundversorgungsmittel noch bekommen können, wo sie mindestens Informationen beziehen könnten.“

Für Martin Voss sind solche Anlaufstellen im Krisenfall so wichtig, weil sie die nötigsten Hilfeleistungen vor Ort leisten und auch organisieren können. Gleichzeitig, plädiert der Technik- und Umweltsoziologe Ortwin Renn, müsse die Bevölkerung besser aufgeklärt und geschult werden. In Deutschland herrschte aus Sicht des Wissenschaftlers in Politik und bei Behörden bisher eher die Meinung vor, niemanden beunruhigen zu wollen. Im Krisenfall sind Menschen jedoch keine Statisten, sondern spielen einen aktiven Part, können sich selbst und anderen helfen. Das bekräftigen wissenschaftliche Untersuchungen:

„Eine der wichtigsten Lehren ist tatsächlich: Übung unter Einbeziehung der Bevölkerung schafft keine Panik. Im Gegenteil, es schafft so was wie capacity building, wie man in den USA sagt. Die Leute fühlen sich sicherer, weil die wissen, was sie zu tun haben.“

„Es gibt bereits einige solcher Einrichtungen, aber eben noch nicht in der Fläche. Dass man sagt, man schafft Anlaufstellen, wo Menschen sich im Falle eines Stromausfalls mit Energie versorgen können, wo sie vielleicht auch Grundversorgungsmittel noch bekommen können, wo sie mindestens Informationen beziehen könnten.“

Für Martin Voss sind solche Anlaufstellen im Krisenfall so wichtig, weil sie die nötigsten Hilfeleistungen vor Ort leisten und auch organisieren können. Gleichzeitig, plädiert der Technik- und Umweltsoziologe Ortwin Renn, müsse die Bevölkerung besser aufgeklärt und geschult werden. In Deutschland herrschte aus Sicht des Wissenschaftlers in Politik und bei Behörden bisher eher die Meinung vor, niemanden beunruhigen zu wollen. Im Krisenfall sind Menschen jedoch keine Statisten, sondern spielen einen aktiven Part, können sich selbst und anderen helfen. Das bekräftigen wissenschaftliche Untersuchungen:

„Eine der wichtigsten Lehren ist tatsächlich: Übung unter Einbeziehung der Bevölkerung schafft keine Panik. Im Gegenteil, es schafft so was wie capacity building, wie man in den USA sagt. Die Leute fühlen sich sicherer, weil die wissen, was sie zu tun haben.“

Kinder über Bedrohungsszenarien aufklären?

Diese Überzeugung scheint auch in die Kreise der Ampel-Koalition vorzudringen. FDP-Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann:

„Das große Problem, das ich in Deutschland sehe, ist die unglaubliche Erregung, die da erzeugt wird. Also das ist ja das eine, ob man bereits Kindern und Jugendlichen, übrigens wie es in Finnland auch gemacht wird, klar Bedrohungsszenarien erklärt und ihnen erklärt, wie antworten wir darauf bzw. wie schützen wir uns gegenseitig? Unaufgeregt, sachlich, als Teil des Lebens. Ich hoffe, dass Deutschland auch wieder lernt, sich damit sachlich, unaufgeregt, aber sehr deutlich zu beschäftigen.“

Auf einem anderen Blatt steht jedoch, ob solche Ideen dann auch in der Praxis umgesetzt werden. Was das angeht, hat Ortwin Renn vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, so seine Zweifel:

„Also, es wird schon etwas geändert. Aber das, was man sich alles vorgenommen hat, wird nur zu 50 oder 30 Prozent gemacht. Da werden Dinge verwässert, andere Prioritäten, da gibt es kein Geld, da ist ein strukturelles Problem. Also wie das immer so ist, damit rechne ich damit, dass es im Zivilschutz sicherlich besser wird. Ob es ausreicht, da habe ich meine Zweifel, aber zumindest wird es besser.“

„Das große Problem, das ich in Deutschland sehe, ist die unglaubliche Erregung, die da erzeugt wird. Also das ist ja das eine, ob man bereits Kindern und Jugendlichen, übrigens wie es in Finnland auch gemacht wird, klar Bedrohungsszenarien erklärt und ihnen erklärt, wie antworten wir darauf bzw. wie schützen wir uns gegenseitig? Unaufgeregt, sachlich, als Teil des Lebens. Ich hoffe, dass Deutschland auch wieder lernt, sich damit sachlich, unaufgeregt, aber sehr deutlich zu beschäftigen.“

Auf einem anderen Blatt steht jedoch, ob solche Ideen dann auch in der Praxis umgesetzt werden. Was das angeht, hat Ortwin Renn vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, so seine Zweifel:

„Also, es wird schon etwas geändert. Aber das, was man sich alles vorgenommen hat, wird nur zu 50 oder 30 Prozent gemacht. Da werden Dinge verwässert, andere Prioritäten, da gibt es kein Geld, da ist ein strukturelles Problem. Also wie das immer so ist, damit rechne ich damit, dass es im Zivilschutz sicherlich besser wird. Ob es ausreicht, da habe ich meine Zweifel, aber zumindest wird es besser.“

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)