Die Türkei könnte vor einer Zeitenwende stehen. Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai wird darüber entschieden, ob der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen autoritären Kurs fortsetzen kann oder die Opposition eine Chance auf die Demokratisierung des Landes erhält. Rund 64 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Der Urnengang erfolgt nur drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei nach offiziellen Angaben mehr als 50.000 Menschen getötet und mehr als zwei Millionen obdachlos gemacht hat.

Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der ultranationalistischen MHP und der kleinen nationalistisch-religiösen BBP an. Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der sozialdemokratischen CHP angeführt wird. Präsidentschaftskandidat ist der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu, ein eher stiller Intellektueller, der zuletzt in Umfragen knapp vorne lag – trotz des populistischen Tons, mit dem Erdogan um die Macht kämpft.

Sinan Oğan, ehemaliges Mitglied der ultranationalistischen MHP und Kandidat des nationalistischen ATA-Bündnisses, ist der dritte Bewerber um das Amt. Er gilt als Außenseiter. Muharrem Ince, Vorsitzender der neu gegründeten Memleket Partei (Vaterland), hat seine Kandidatur drei Tage vor der Wahl zurückgezogen.

- Wie ist die Bilanz des türkischen Präsidenten Erdogan?

- Was sind die größten aktuellen Probleme der Türkei?

- Wer fordert Erdogan bei der Präsidentschaftswahl heraus?

- Wer ist Kemal Kilicdaroglu?

- Welche Chancen hat die Opposition bei der Wahl in der Türkei?

- Was passiert, wenn die Opposition die Wahl in der Türkei gewinnt?

- Wie viel Zustimmung hat Erdogan bei Türken in Deutschland?

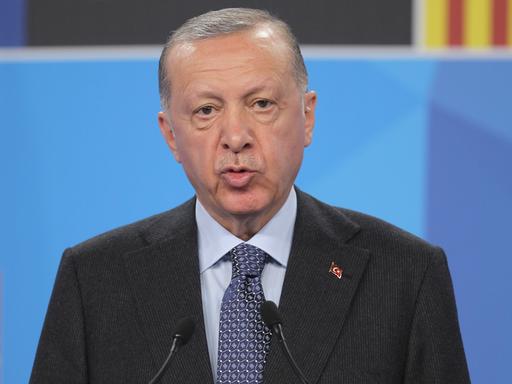

Wie ist die Bilanz des türkischen Präsidenten Erdogan?

Der amtierende Präsident Erdogan ist seit zwei Jahrzehnten in der Türkei an der Macht. Sein Regierungsstil hat im Laufe der Jahre zunehmend autoritäre Züge angenommen. Massenproteste gegen die Regierung im Sommer 2013 ließ er blutig niederschlagen, nach einem Putschversuch 2016 verhängte er, damals noch als Ministerpräsident, den Ausnahmezustand. Zwei Jahre später folgte die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie zugunsten eines Präsidialsystems, in dem Erdogan als Staatspräsident durchregieren kann.

Inzwischen hat der 69-Jährige nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die Verwaltung und den Staatsapparat in seine Hand gebracht, wichtige Posten mit Günstlingen besetzt. Auch ein Großteil der Medien des Landes ist unter seiner Kontrolle, außerdem die Justiz, das Militär und die Polizei. Widerspruch und Kritik werden unterdrückt. Erdogan ist ein Populist mit Hang zum Nationalismus und ohne viel Skrupel - wird aber zumindest von einem Teil der Bevölkerung noch immer als starker Mann betrachtet, der die Interessen der Türkei international mit Nachdruck vertritt.

Hoffnungen und Machterhalt

Betrachtet man die derzeitige politische Verfassung der Türkei, ist nur noch schwer nachvollziehbar, dass Erdogans Partei, die AKP, einst bei ihrem Wahlsieg 2002 große Hoffnungen auf demokratische Reformen, einen EU-Beitritt, friedliche Beziehungen zu den Nachbarländern und mehr Wohlstand weckte.

Das kam gut an in einem Land, das von einem grausamen Krieg gegen die Kurden, grassierender Korruption, instabilen Koalitionsregierungen und der Vorherrschaft des Militärs geprägt war. Doch im Laufe der Zeit kippten die guten Vorsätze ins Gegenteil, zentral für Erdogans Denken wurde der eigene Machterhalt. Von den anfänglichen Errungenschaften - offizielle Beitrittsverhandlungen mit der EU, Friedensprozess im Kurdenkonflikt, drastische Steigerung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens - ist nicht viel übrig geblieben.

Was sind die aktuell größten Probleme der Türkei?

Momentan hat die Türkei vor allem mit den Folgen des verheerenden Erdbebens zu kämpfen. Nach Schätzungen der Europäischen Investitionsbank werden für den Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden und der Infrastruktur mindestens hundert Milliarden Euro benötigt – Geld, das Ankara ohne fremde Hilfe kaum aufbringen kann. Das Land trauert um mehr als 50.000 Tote – nach Angaben der türkischen Regierung sahen sich bislang 3,3 Millionen Menschen gezwungen, das Erdbebengebiet zu verlassen.

Schon vor dem Beben befand sich die Türkei in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Ein Grund dafür ist die massive Inflation, die das Leben immer weiter verteuert. Nach einem Höchststand der Inflationsrate bei nahezu 80 Prozent im vergangenen November lag sie laut Angaben der staatlichen Statistikbehörde TÜIK im April immer noch bei 43,7 Prozent. Unabhängige Wirtschaftsforscher sehen die Realinflation jedoch bei über 100 Prozent. Hinzu kommt eine hohe Arbeitslosigkeit, viele junge Menschen sehen keine Perspektiven für sich.

Daneben beherbergt die Türkei so viele Flüchtlinge wie kein anderes Land der Welt. Aktuell leben dort nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) mehr als 3,6 Millionen Vertriebene des syrischen Bürgerkriegs sowie knapp 320.000 Schutzsuchende aus anderen Ländern, hauptsächlich aus Afghanistan und dem Irak.

Wer fordert Erdogan bei der Präsidentschaftswahl heraus?

Die Opposition tritt weitgehend geeint gegen Erdogan an. Ein Bündnis aus sechs Parteien hatte sich auf einen Herausforderer verständigt: Kemal Kilicdaroglu. Der zurückhaltende Intellektuelle ist Vorsitzender der größten türkischen Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP. Neben der CHP und der nationalkonservativen Iyi-Partei gehören vier kleinere Parteien zum Sechser-Bündnis, darunter auch die Gelecek Partisi (Zukunftspartei) des ehemaligen Weggefährten Erdogans und Ex-Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu.

Kilicdaroglu, der Anführer des Sechser-Bündnisses, gilt als guter Vermittler mit diplomatischem Geschick – zugleich aber auch als schlechter Wahlkämpfer. Dieser Umstand hätte fast zum Bruch des Bündnisses geführt: Die Chefin der Iyi-Partei, Meral Aksener, kündigte zwischenzeitlich plötzlich und überraschend die Zusammenarbeit auf.

Aksener hätte lieber andere CHP-Politiker, wie den beliebten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu oder den Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, als Herausforderer gesehen. Doch dann ruderte sie wieder zurück und die Sechser-Allianz einigte sich schließlich auf einen Kompromiss: Die beiden Bürgermeister sollen bei einem Wahlerfolg Vizepräsidenten werden.

Knapp zwei Monate vor dem Wahltermin meldete auch Muharrem Ince, Vorsitzender der neu gegründeten Memleket Partei, Ambitionen auf das höchste Amt in der Türkei an - nur um seine Kandidatur wenige Tage vor der Wahl wieder zurückzuziehen. Es kursierten vermeintliche Sexbilder von ihm im Netz. Auch wurden Korruptionsvorwürfe laut. Ince spricht von einer Rufmordkampagne und nennt diese als Grund für seinen Rückzug.

Ince hatte bei der Wahl 2018 – damals noch von der CHP ins Rennen geschickt – klar gegen Erdogan verloren und war dann von der Bildfläche verschwunden. Umfragen hatten den Vorsitzenden der Memleket Partei zuletzt bei gut zwei Prozent gesehen. Die frühere Bundestagsabgeordnete Lale Akgün (SPD) berichtet von einer Wechselstimmung im Land - die Chancen für einen Wahlsieg des Oppositionsführers Kilicdaroglu seien durch Inces Rückzug gestiegen. Es wird damit gerechnet, dass sich Inces Anhänger mehrheitlich dem Sechser-Bündnis zuwenden.

Noch im Rennen um die Präsidentschaft ist Sinan Oğan, ehemaliges Mitglied der ultranationalistischen MHP und Kandidat des nationalistischen ATA-Bündnisses. Er gilt als Außenseiter.

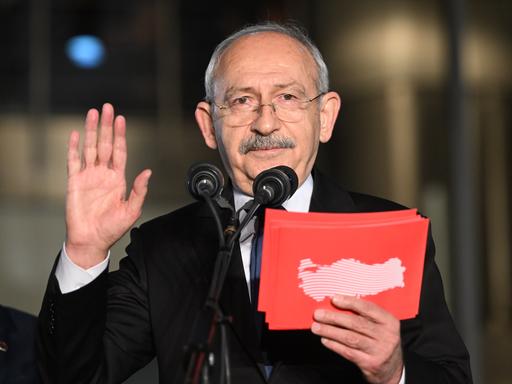

Wer ist Kemal Kilicdaroglu?

Der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ist in gewisser Weise ein Gegenbild zu Erdogan: hier der bedächtige Intellektuelle mit randloser Brille, dort der polternde und beständig austeilende Populist. Kilicdaroglu steht an der Spitze der sozialdemokratischen CHP - der Partei von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Unter Kilicdaroglus Führung hat sich die einst streng säkulare Volkspartei auch konservativen Kreisen und den marginalisierten Kurden geöffnet.

Der studierte Ökonom, der lange Jahre die türkische Sozialversicherungsbehörde leitete, sieht sich selbst als "stille Kraft". Auch von der Statur her eher zierlich, brauchte Kilicdaroglu einige Zeit, den richtigen Ton in seinen Reden zu finden, die viele als nicht entschlossen genug empfanden. Kritiker sagen, dass ihm schlicht Charisma fehlt. Doch im Laufe der Jahre gelang es dem Oppositionspolitiker nach und nach, sich in der öffentlichen Debatte Gehör zu verschaffen.

Im repressiven Klima nach dem Putschversuch 2016 unternahm Kilicdaroglu 2017 einen 420 Kilometer langen Marsch von Ankara nach Istanbul, um gegen die Inhaftierung eines CHP-Abgeordneten zu protestieren. 2019 eroberte die CHP die Bürgermeisterämter in mehreren Großstädten, darunter Istanbul und Ankara, und beendete dort die jahrelange Herrschaft von Erdogans AKP.

"Dies ist mein Kampf für eure Rechte"

Gestärkt durch diese Siege, verschärfte der Erdogan-Herausforderer den Ton. "Dies ist mein Kampf für eure Rechte. Die Reichen sind reicher geworden und die Armen ärmer", sagte er 2022 - und zeigte sich dabei in seiner dunklen Wohnung. Dort war der Strom abgestellt worden, weil Kilicdaroglu aus Protest gegen die stark gestiegenen Tarife seine Rechnung nicht bezahlt hatte. Auch ein Auftritt beim türkischen Statistikamt, dem er vorwirft, die Inflationszahlen zu schönen, oder seine Kritik an Unternehmern, sich durch ihre Nähe zur Macht zu bereichern versuchen, trugen zu seinem Image als redlicher Politiker bei.

Offen ist, ob er damit gegen den Populismus Erdogans ankommt. Kilicdaroglu, 74, stammt aus der historisch rebellischen Provinz Dersim (heute Tunceli), in der hauptsächlich Kurden und Aleviten leben. Auch er selbst gehört der islamischen Glaubensrichtung der Aleviten an. Einige politische Beobachter sehen in seiner Herkunft einen Nachteil, was die Wahl angeht, andere einen Vorteil – könnte er doch deswegen Zugang zu kurdischen Wählerinnen und Wählern finden. Bei einem Wahlsieg wäre Kilicdaroglu der erste alevitische Präsident der Türkei.

Welche Chancen hat die Opposition bei der Wahl in der Türkei?

Im Vergleich mit früheren Wahlen werden der Opposition dieses Mal gute Chancen gegeben, Erdogan zu besiegen. "Die Chancen sind sehr groß, dass das Bündnis der Hauptoppositionspartei diesmal die Wahl gewinnen kann", so die Einschätzung der Politologin Gülistan Gürbey eine Woche vor der Wahl. Das schlechte Krisenmanagement der Regierung nach dem Erdbeben Anfang Februar sowie die schwierige wirtschaftliche Lage seien die wichtigsten Faktoren bei der Wahlentscheidung der Menschen.

„Erdogan mit seiner AKP stand in den Anfangsjahren seiner Regierung für Wohlstand und für Aufstieg", so Gürbey. Jetzt sei genau das Gegenteil der Fall: "Das macht die Menschen sehr unzufrieden." Das zeigt sich auch in Zahlen: Wegen der hohen Lebenshaltungskosten im Land und des schlechten Managements der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen nach dem Erdbeben hat Erdogan mit sinkenden Zustimmungswerten zu kämpfen. Auch Korruptionsvorwürfe machen ihm zu schaffen.

Diese Ausgangslage nützt der Opposition, in den meisten Umfragen liegt Erdogans Herausforderer Kilicdaroglu vorn. Erdogan selbst spricht von einer „Schicksalswahl“. Er beschwört im Wahlkampf eine "starke" Türkei und hat passend dazu wenige Wochen vor der Abstimmung den ersten türkischen Flugzeugträger vorgestellt. Die krankheitsbedingte Absage mehrerer Wahlkampftermine schürte Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Bei Auftritten wählt er einen rauen Ton: "Sind wir bereit, einen vernichtenden Sieg einzufahren?", fragte Erdogan seine Anhänger bei einer Kundgebung in Ankara.

Das Zünglein an der Waage könnte die pro-kurdische HDP spielen, die zehn bis 15 Prozent der Wähler hinter sich vereinen kann. Sie hat darauf verzichtet, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, und unterstützt damit Kilicdaroglu.

Was passiert, wenn die Opposition die Wahl in der Türkei gewinnt?

Das Ziel des Oppositionsbündnisses ist es, das Land wieder in eine parlamentarische Demokratie zu überführen und das Präsidialsystem abzuschaffen. Es hat sich mehr Demokratie, mehr Freiheit und mehr Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben. Der türkische Politikwissenschaftler Cengiz Aktar warnt allerdings davor, in einen Machtwechsel zu viele Hoffnungen zu legen. Besonders die Beteiligung von nationalistischen Kräften am Oppositionsbündnis sei ein Risiko, betont er.

Beobachter haben zudem Zweifel, ob die Wahlen frei und fair vonstattengehen werden, ob Erdogan eine mögliche Niederlage überhaupt anerkennt. Sollte er die Wahl verlieren, drohen ihm und seiner Familie vermutlich Anklagen wegen Korruption. „Dieses Regime wird alles daransetzen, die Wahlen zu gewinnen. Und wenn es verlieren sollte, wird es die Macht nicht friedlich übergeben“, meint Aktar.

Auch die Politikwissenschaftlerin Gürbey erwartet, dass Erdogan das Ergebnis bei einer Niederlage nicht akzeptieren wird, erst Recht nicht, wenn die Abstimmung knapp ausgehe. Dann könnte der amtierende Präsident versuchen, die Wahl zu annullieren - 2019 hatte die AKP bereits das Resultat der Istanbuler Bürgermeister-Wahl nach einem Sieg der Opposition annullieren lassen.

Erdogan könne es sich gar nicht leisten, das Amt abzugeben, sagt auch der Politikwissenschaftler Dimitar Bechev, der in Oxford lehrt: „Wenn er geht, gibt es für ihn zwei Optionen: Exil oder Gefängnis. Für ihn steht also alles auf dem Spiel, und er wird versuchen, an der Macht festzuhalten, gleich was passiert und was es kostet.“ Auf längere Sicht werde es für die AKP aber schwer, an der Macht zu bleiben, sagt Bechev. Denn Erdogan habe keinen Nachfolger. Seine Herrschaft beruhe auf einem personalisierten System.

Erdogan selbst hat angekündigt, auch im Fall einer Niederlage das Ergebnis der Abstimmung zu akzeptieren. Wenn sich die Nation gegen ihn entscheide, werde er tun, "was die Demokratie erfordert", sagte er.

Die türkische Zivilgesellschaft gibt nicht auf

Für die Zukunft der Türkei ist Bechev eher optimistisch und verweist auf die kommunalen Wahlsiege der türkischen Opposition in den größten Städten des Landes vor drei Jahren: „Wir haben in den letzten Jahren viel Widerstandskraft gesehen.“ Die türkische Zivilgesellschaft habe trotz aller Repressionen nicht aufgegeben: „Und sie hat eine Opposition, die das Spiel inzwischen auch gelernt hat.“

Der amerikanische Türkei-Experte Nicholas Danforth ist in seiner Einschätzung hingegen deutlich weniger optimistisch: Der Weg zurück zur Demokratie werde weit sein, betont er. Selbst im besten Fall, der Ablösung Erdogans, werde das vom Präsidenten erzeugte „ultra-nationalistische und antiwestliche“ Klima das Land weiterhin plagen.

Die Politikwissenschaftlerin Gürbey betont, dass die Türkei dringend einen politischen Wechsel brauche: "Die Türkei muss den Weg zur demokratischen Entwicklung neu entdecken und wiederfinden. Das kann nur gelingen, wenn die Hauptoppositionspartei diese Wahlen gewinnt."

Wie viel Zustimmung hat Erdogan bei Türken in Deutschland?

In Deutschland leben 1,5 Millionen türkische Staatsbürger, davon sind die meisten wahlberechtigt. Die Unterstützung für Erdogan ist groß: Im Jahr 2017 stimmten 63 Prozent der Türken in Deutschland für sein Verfassungsreferendum - in der Türkei selbst lag die Zustimmung nur bei knapp 51 Prozent. Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl ein Jahr später fielen ähnlich aus.

Im Vergleich zu 2018 gestaltet sich der Wahlkampf der AKP in Deutschland ruhig, man hält sich an das Wahlkampf-Verbot für ausländische Politiker. Dennoch laufen Kampagnen im Hintergrund, beispielsweise über regierungsnahe Vereine.

"Man könnte auf alle Aktivitäten in Deutschland verzichten, von der Regierungsseite her, und trotzdem würde Erdogan die Wahlen hier gewinnen, weil er einfach populär ist", sagt der Migrationsexperte Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) an der Uni Duisburg-Essen.

Einen wichtigen Grund dafür benennt die Autorin Luise Sammann: Für Menschen in der Diaspora gehe es mehr um emotionale und ideelle Werte als um konkrete Politik, weil diese sich nicht unbedingt auf ihr eigenes Leben auswirke. Die meisten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kommen aus ländlich-konservativen Strukturen, das präge das Wahlverhalten und die Parteibindung noch heute. Erdogan schaffe es, das Gefühl zu vermitteln, einer von ihnen zu sein.

Quellen: Susanne Güsten, Gunnar Köhne, AFP, dpa, ahe