- Warum der Dollar nach 1945 zur Leitwährung wurde

- Funktionen und Vorzüge einer Leitwährung

- Weltwährung Dollar verlangt Verantwortung von USA

- Welche Nachteile ein starker Dollar für die Eurozone hat

- Kein Vertrauen in langfristige Stabilität des Euro

- Probleme der Eurozone: eine Währung, keine gemeinsame Finanzpolitik

- China: Warum der Renminbi keine große Rolle am Finanzmarkt spielt

- Gibt es in Zukunft eine Mehr-Währungswelt?

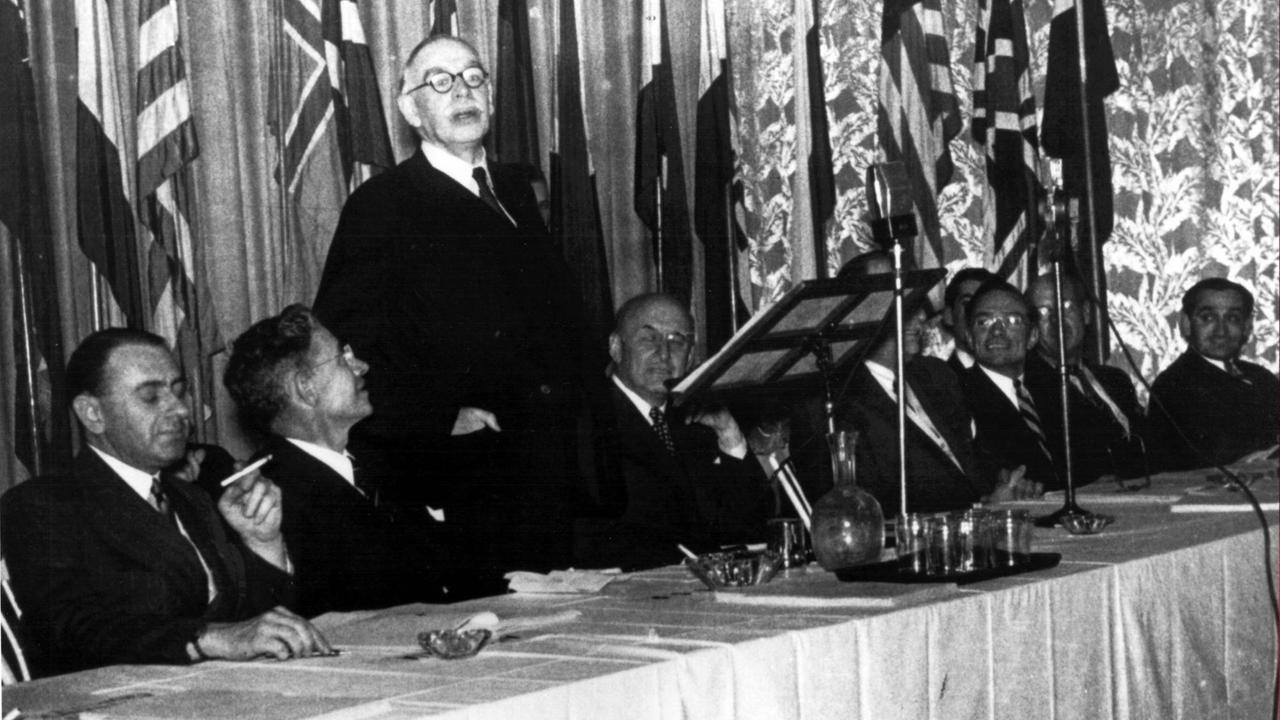

In Bretton Woods im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire trafen sich im Juli 1944 Delegierte aus 44 Staaten auf Einladung des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt zur Eröffnung der Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen.

Es war das erste große Treffen nach der Londoner Weltfinanzkonferenz von 1933, und es sollte den Aufstieg des US-Dollar zur Internationalen Leitwährung markieren. Eine historische Entscheidung, die im Wesentlichen auch heute noch Bestand hat. Warum damals der Dollar so wichtig wurde, das erklärt Adalbert Winkler, Ökonom an der Frankfurt School of Finance and Management:

"Das hat zum einen politische Gründe gehabt, dass sich die USA nach dem Zweiten Weltkrieg als die dominante westliche Macht herausgestellt haben und das natürlich dann unterstützt wurde durch eine entsprechende ökonomische Vormachtstellung der Vereinigten Staaten. Das heißt die USA verfügen über eine große, reiche, leistungsfähige Volkswirtschaft, und entsprechend war die Nachfrage nach Schuldtiteln, die diese Volkswirtschaft begibt, unter anderem in der Form von Geld, sehr groß."

In der wirtschaftshistorischen Perspektive betrachtet, ist die Vorherrschaft des Dollar immer noch jung – die Frage, ob die europäische Gemeinschaftswährung Euro oder der chinesische Renminbi zu Leitwährungen aufsteigen könnten, stellt sich aber auch aus ganz anderen Gründen. Wirtschaftliche und politische Faktoren sind dabei eng verbunden. Möglicherweise geht die Epoche der einen Währung, die überall auf der Welt Leitwährung ist, aber ohnehin zu Ende.

In der wirtschaftshistorischen Perspektive betrachtet, ist die Vorherrschaft des Dollar immer noch jung – die Frage, ob die europäische Gemeinschaftswährung Euro oder der chinesische Renminbi zu Leitwährungen aufsteigen könnten, stellt sich aber auch aus ganz anderen Gründen. Wirtschaftliche und politische Faktoren sind dabei eng verbunden. Möglicherweise geht die Epoche der einen Währung, die überall auf der Welt Leitwährung ist, aber ohnehin zu Ende.

Vor dem Dollar, bis 1944, galt das britische Pfund als wichtigste internationale Währung. Doch der Zweite Weltkrieg hatte Großbritannien, aber auch die anderen europäischen Länder schwer getroffen, sie waren finanziell stark geschwächt. Damals banden einige Regierungen ihre Währungen an den durch Goldreserven gedeckten Dollar. Das blieb für etwa 30 Jahre so. In den siebziger Jahren dann löste der damalige Präsident Richard Nixon die Bindung des Dollar ans Gold. Der Grund: Er brauchte viel Geld für den Vietnamkrieg:

"Da wurde schlicht und ergreifend so viel Geld gedruckt und notwendig, dass man gar nicht mehr in der Lage war, diese Golddeckung aufrecht zu erhalten. Die wurde dann ja aufgelöst."

Sagt Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. Und dennoch hat es der Dollar seither geschafft, zumindest die inoffizielle Stellung als Leitwährung zu behalten, vor allem dadurch, dass die Volkswirtschaft der USA so stark ist.

"Da wurde schlicht und ergreifend so viel Geld gedruckt und notwendig, dass man gar nicht mehr in der Lage war, diese Golddeckung aufrecht zu erhalten. Die wurde dann ja aufgelöst."

Sagt Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. Und dennoch hat es der Dollar seither geschafft, zumindest die inoffizielle Stellung als Leitwährung zu behalten, vor allem dadurch, dass die Volkswirtschaft der USA so stark ist.

Aber was macht eigentlich eine Leitwährung aus? Sie ist Zahlungsmittel für private Transaktionen auf internationaler Ebene genauso wie für Interventionen der Notenbanken. Sie ist Ankerwährung für feste Wechselkurse, und private Anleger investieren in die Leitwährung, damit ihre Guthaben abgesichert sind. Und sicher ist eben eine Anlage in Dollar-Papieren, erklärt Ökonom Winkler:

"Eine Leitwährung wird von Gebietsfremden gehalten. Und das ist offensichtlich der Fall, wenn sie der Meinung sind, dass dieser Schuldtitel - und eine Währung ist ein Schuldtitel, der von einem Staat begeben wird - wenn dieser Schuldtitel gut ist. Und die Vereinigten Staaten haben - seit ihrer Gründung praktisch sind sie noch nie als Staat, als Vereinigte Staaten säumig geworden. Und das schafft Ihnen einen unheimlichen Reputationsvorteil gegenüber allen anderen Mitbewerbern."

"Eine Leitwährung wird von Gebietsfremden gehalten. Und das ist offensichtlich der Fall, wenn sie der Meinung sind, dass dieser Schuldtitel - und eine Währung ist ein Schuldtitel, der von einem Staat begeben wird - wenn dieser Schuldtitel gut ist. Und die Vereinigten Staaten haben - seit ihrer Gründung praktisch sind sie noch nie als Staat, als Vereinigte Staaten säumig geworden. Und das schafft Ihnen einen unheimlichen Reputationsvorteil gegenüber allen anderen Mitbewerbern."

Denn dafür steht auch die amerikanische Notenbank Fed gerade. Das ist auch den Zentralbanken weltweit bewusst, deshalb setzen auch sie bei der Reservehaltung vor allem auf den Dollar. Das sei ein weiteres Kriterium für den Status einer Leitwährung, sagt Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.

"Da sehen wir, dass der US–Dollar mit einem Anteil von gut 60 Prozent dominiert. Der Euro hat 20 Prozent, aber es sind halt lediglich 20 Prozent. Da ist eine Riesenlücke dazwischen, und ich sehe auch nicht, dass sie auf absehbare Zeit geschlossen wird."

"Da sehen wir, dass der US–Dollar mit einem Anteil von gut 60 Prozent dominiert. Der Euro hat 20 Prozent, aber es sind halt lediglich 20 Prozent. Da ist eine Riesenlücke dazwischen, und ich sehe auch nicht, dass sie auf absehbare Zeit geschlossen wird."

Der Dollar als Leitwährung bringe den USA deutliche Vorteile, erläutert Martin Lück:

"Das gibt natürlich den amerikanischen Behörden einen gewissen Freiraum in der Gestaltung. Das heißt Sie können im Grunde sagen, wir haben hier die Leitwährung zur Verfügung, die stellen wir selber her, da gibt es keine Beschränkungen. Und deshalb ist es anders als in solchen Ländern, bei denen das nicht der Fall ist, die zum Beispiel einen großen Teil ihrer Auslandsverschuldung in anderen Währungen haben, die sie nicht selbst herstellen können, dass man hier deutlich größere Freiheiten hat, was zum Beispiel auch die Verschuldung angeht."

Dass die internationalen Anleger diese Verschuldung mitfinanzieren, ist ein wesentliches Privileg des Landes, das die Leitwährung emittiert, solange die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Damit gehe auch eine große politische Macht einher, erklärt Michael Heise. Er war lange Chefvolkswirt der Allianz und arbeitet inzwischen für die Vermögensverwaltung HQ Trust:

"Darüber hinaus hat natürlich das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika eine weltweite Bedeutung. Und insofern ist die Politik der amerikanischen Notenbank maßgeblich für die Entwicklung in vielen anderen Ländern. Man sieht es immer wieder, dass sich bei Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank andere Länder dem kaum entziehen können, wenn sie nicht deutliche Abwertungen ihrer Währungen hinnehmen müssen. Insofern darf man das nicht unterschätzen. Eine Leitwährungsfunktion ist auch ein politisches Machtinstrument."

"Das gibt natürlich den amerikanischen Behörden einen gewissen Freiraum in der Gestaltung. Das heißt Sie können im Grunde sagen, wir haben hier die Leitwährung zur Verfügung, die stellen wir selber her, da gibt es keine Beschränkungen. Und deshalb ist es anders als in solchen Ländern, bei denen das nicht der Fall ist, die zum Beispiel einen großen Teil ihrer Auslandsverschuldung in anderen Währungen haben, die sie nicht selbst herstellen können, dass man hier deutlich größere Freiheiten hat, was zum Beispiel auch die Verschuldung angeht."

Dass die internationalen Anleger diese Verschuldung mitfinanzieren, ist ein wesentliches Privileg des Landes, das die Leitwährung emittiert, solange die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Damit gehe auch eine große politische Macht einher, erklärt Michael Heise. Er war lange Chefvolkswirt der Allianz und arbeitet inzwischen für die Vermögensverwaltung HQ Trust:

"Darüber hinaus hat natürlich das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika eine weltweite Bedeutung. Und insofern ist die Politik der amerikanischen Notenbank maßgeblich für die Entwicklung in vielen anderen Ländern. Man sieht es immer wieder, dass sich bei Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank andere Länder dem kaum entziehen können, wenn sie nicht deutliche Abwertungen ihrer Währungen hinnehmen müssen. Insofern darf man das nicht unterschätzen. Eine Leitwährungsfunktion ist auch ein politisches Machtinstrument."

Allerdings bringt eine Leitwährung auch Nachteile für die Bürger mit sich. Wenn Banken und Unternehmen bis hin zu privaten Anlegern aus aller Welt in Dollar-Anlagen investieren, dann stärkt das zwar die Bedeutung der Währung, in diesem Fall eben des Greenbacks. Die hohe Nachfrage verteuert aber auch die Anlagen in den USA, etwa Immobilien. Andererseits hat das aber auch einen wichtigen Vorteil, sagt Tobias Heidland, der das Research Center "Internationale Entwicklung" am Kieler Institut für Weltwirtschaft leitet:

"Das hat zur Folge, dass wir hier eine Währung haben und an Land haben, in dem durch die große Nachfrage an Krediten und Anlagemöglichkeiten gleichzeitig ein großes Leistungsbilanzdefizit finanzierbar bleibt, die Amerikaner sozusagen mehr importieren können an Gütern als sie exportieren, und zugleich aber dieses Kapital, das ausländische Unternehmen einnehmen und wieder zurück in den US-Markt strömt, dort also zum Beispiel Unternehmensanteile, Immobilien und so weiter gekauft werden und dadurch die Währung nicht destabilisiert wird, obwohl die US-Bürger über ihren Verhältnissen leben."

Genau dieses Leistungsbilanzdefizit aber hatte der frühere Präsident der USA, Donald Trump, immer wieder als "unfair" bezeichnet. Er verwies auf einen anderen Aspekt: Denn die USA hätten so einen Nachteil, ihre Waren und Dienstleistungen seien international zu teuer. Bei anderen Gelegenheiten erklärte Trump hingegen, er sei letztlich an einem starken Dollar interessiert.

"Das hat zur Folge, dass wir hier eine Währung haben und an Land haben, in dem durch die große Nachfrage an Krediten und Anlagemöglichkeiten gleichzeitig ein großes Leistungsbilanzdefizit finanzierbar bleibt, die Amerikaner sozusagen mehr importieren können an Gütern als sie exportieren, und zugleich aber dieses Kapital, das ausländische Unternehmen einnehmen und wieder zurück in den US-Markt strömt, dort also zum Beispiel Unternehmensanteile, Immobilien und so weiter gekauft werden und dadurch die Währung nicht destabilisiert wird, obwohl die US-Bürger über ihren Verhältnissen leben."

Genau dieses Leistungsbilanzdefizit aber hatte der frühere Präsident der USA, Donald Trump, immer wieder als "unfair" bezeichnet. Er verwies auf einen anderen Aspekt: Denn die USA hätten so einen Nachteil, ihre Waren und Dienstleistungen seien international zu teuer. Bei anderen Gelegenheiten erklärte Trump hingegen, er sei letztlich an einem starken Dollar interessiert.

Dieses erratische Hin und Her versetzte auch die Devisenmärkte in den vergangenen vier Jahren immer wieder in Unruhe. Viele Akteure an den Finanzmärkten beobachteten Trumps Twitter-Interventionen stirnrunzelnd, gilt es doch in den USA als ungeschriebenes Gesetz, dass die Regierung die eigene Währung nicht schlechtredet. Das verbieten außerdem die Regeln des Internationalen Währungsfonds, denn der möchte vermeiden, dass eine Währung absichtlich geschwächt wird, um so Vorteile im Handel zu erreichen. An den Finanzmärkten aber fragte man sich gerade im letzten Sommer immer wieder, ob sich das Zeitalter des Dollar als Leitwährung dem Ende zuneige. Denn das Privileg sie zu haben, bedeutet eben auch, Verantwortung zu übernehmen – vor allem in Krisenzeiten wie in der aktuellen Coronapandemie. Doch dazu schienen die USA unter der Administration Trump nicht mehr bereit, glaubt Adalbert Winkler von der Frankfurt School:

"In der schon angesprochenen Krisensituation muss eine Regierung und eine Zentralbank, die eine Ankerwährung, eine internationale Währung herstellt, die darf nicht nur auf ihren eigenen Teller gucken, sondern muss über den Tellerrand hinausgucken. Und das ist ja manchmal politisch relativ schwierig. Weil gerade in einer Krise denken ja viele, wir müssen jetzt erst mal an uns denken und nicht an die anderen."

"In der schon angesprochenen Krisensituation muss eine Regierung und eine Zentralbank, die eine Ankerwährung, eine internationale Währung herstellt, die darf nicht nur auf ihren eigenen Teller gucken, sondern muss über den Tellerrand hinausgucken. Und das ist ja manchmal politisch relativ schwierig. Weil gerade in einer Krise denken ja viele, wir müssen jetzt erst mal an uns denken und nicht an die anderen."

Diese Verantwortung, der sie in der Finanzkrise noch nachgekommen waren, ließen die USA in den Jahren unter Trump also etwas vermissen, dessen Regierung nutzte aber andererseits gern die geopolitische Macht, die mit dem Greenback verbunden war. So können die USA über diese besondere Rolle ihrer Währung auch Sanktionen besser durchsetzen, meint Tobias Heidland, das geschah gegenüber Russland, aber auch gegenüber dem Iran:

"Dort fehlte der EU ein Stück weit auch der Hebel, um eine eigene, vielleicht konstruktivere Lösung mit dem Iran zu suchen, weil europäischen Unternehmen, die beispielsweise immer noch bereit waren, mit dem Iran zu handeln, angedroht wurde, ihnen werde der Zugang zu Dollar, zum US-Finanzsystem abgeschnitten werden, wenn sie diese von den USA ausgesprochenen Sanktionen brechen würden. Und das ist eine ganz wichtige geopolitische Komponente dieser Frage der Leitwährung oder verschiedener starker Währungen und eines der zentralen Ziele der EU, der Eurozone insbesondere, warum der Euro gestärkt werden soll in den nächsten Jahren."

"Dort fehlte der EU ein Stück weit auch der Hebel, um eine eigene, vielleicht konstruktivere Lösung mit dem Iran zu suchen, weil europäischen Unternehmen, die beispielsweise immer noch bereit waren, mit dem Iran zu handeln, angedroht wurde, ihnen werde der Zugang zu Dollar, zum US-Finanzsystem abgeschnitten werden, wenn sie diese von den USA ausgesprochenen Sanktionen brechen würden. Und das ist eine ganz wichtige geopolitische Komponente dieser Frage der Leitwährung oder verschiedener starker Währungen und eines der zentralen Ziele der EU, der Eurozone insbesondere, warum der Euro gestärkt werden soll in den nächsten Jahren."

Denn das ist Ziel der EU-Kommission. Der starke Dollar macht den Euro und die Wirtschaft im Euroraum anfälliger für Schocks oder gar Unternehmensübernahmen, weil die Werte der Firmen - umgerechnet in Dollar - sinken. Ein weiterer Grund betrifft den Handel, glaubt Ökonom Michael Heise:

"Das ist im Interesse eines Landes, dass möglichst ein großer Teil des Handels in der eigenen Währung fakturiert wird. Dann werden die Risiken geringer für die Unternehmen in diesem Währungsraum. Das ist, glaube ich, eine starke Motivation."

Denn die Schwankungen der Wechselkurse wirken sich direkt auf die Bilanzen der Unternehmen aus. Die Wirtschaft würde also stabiler.

Als der Euro vor mehr als zwanzig Jahren begründet wurde, da wurde er auf den Finanzmärkten erfreut begrüßt, erinnert Tobias Heidland vom IfW:

"Wenn man sich anschaut, wie groß beispielsweise der Anteil des Euros an Finanztransaktionen war, dann war der auf einem recht guten Weg bis zur großen Finanzkrise Ende der 2000er und dann der folgenden Eurokrise."

"Das ist im Interesse eines Landes, dass möglichst ein großer Teil des Handels in der eigenen Währung fakturiert wird. Dann werden die Risiken geringer für die Unternehmen in diesem Währungsraum. Das ist, glaube ich, eine starke Motivation."

Denn die Schwankungen der Wechselkurse wirken sich direkt auf die Bilanzen der Unternehmen aus. Die Wirtschaft würde also stabiler.

Als der Euro vor mehr als zwanzig Jahren begründet wurde, da wurde er auf den Finanzmärkten erfreut begrüßt, erinnert Tobias Heidland vom IfW:

"Wenn man sich anschaut, wie groß beispielsweise der Anteil des Euros an Finanztransaktionen war, dann war der auf einem recht guten Weg bis zur großen Finanzkrise Ende der 2000er und dann der folgenden Eurokrise."

Der Euro etablierte sich zunächst schnell als internationale Währung, allerdings regional begrenzt, sagt Adalbert Winkler von der Frankfurt School. Etwa in Staaten, die aus historischen Gründen enge Beziehungen zu Euroländern unterhalten, wie etwa nordafrikanische Länder. Schon wegen der geographischen Nähe zur Eurozone nutzten in den Balkanstaaten Haushalte, Unternehmen und auch Regierungen die neue Währung oft anstelle der D-Mark:

"Die DM wurde zum Beispiel auch im früheren Jugoslawien immer schon gern als Parallelwährung genutzt. Wir sehen heute, dass in den heutigen Staaten des früheren Jugoslawiens auch der Euro eine große Rolle spielt."

"Die DM wurde zum Beispiel auch im früheren Jugoslawien immer schon gern als Parallelwährung genutzt. Wir sehen heute, dass in den heutigen Staaten des früheren Jugoslawiens auch der Euro eine große Rolle spielt."

Darüber hinaus aber schaffte es der Euro bisher nicht, die Bedeutung des Dollar zu schmälern. Und das habe vor allem einen Grund: Die Marktakteure hätten das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Euro verloren, zudem sei der Finanzmarkt im Euroraum zu stark fragmentiert, meint Tobias Heidland vom IfW:

"Hier ist das wichtige Argument, dass es eigentlich innerhalb der EU relativ wenige wirklich sichere Anlageformen wie Staatsanleihen gibt, also deutsche, niederländische und so weiter. Staatsanleihen können eben die Nachfrage nach sicheren Euroanlagen nicht komplett befriedigen."

"Hier ist das wichtige Argument, dass es eigentlich innerhalb der EU relativ wenige wirklich sichere Anlageformen wie Staatsanleihen gibt, also deutsche, niederländische und so weiter. Staatsanleihen können eben die Nachfrage nach sicheren Euroanlagen nicht komplett befriedigen."

Auch deshalb war die Diskussion um die Ausgabe von Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen des Euroraums, so wichtig. Die könnten den Euro für internationale Investoren und Zentralbanken attraktiver machen, meint Ökonom Heise. Im vergangenen Jahr entschied sich die EU, ihren Wiederaufbaufonds "Next Generation EU" zu zwei Dritteln über gemeinsame Schulden zu finanzieren. Für die haften aber die Länder nicht gemeinsam und gegenseitig.

Neben den Eurobonds gibt es aber immer noch die jeweiligen Länderanleihen. Dass die Regierungen sich nicht dazu entschließen konnten, eine gemeinsame Anleihe aufzulegen, für die sie gemeinschaftlich haften, zeige das Manko des Euroraums, glaubt Martin Lück vom Vermögensverwalter Blackrock:

"Es ist zu offensichtlich, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Das sieht man an ganz, ganz vielen Punkten. Ob das jetzt die Autokratien in Osteuropa sind, ob das Fragen um die Finanzierung sind, ob das die Frage ist, wie weit sollen wir in eine Transferunion reingehen, auch die Fragen jetzt zum Beispiel unterschiedliche Antworten auf die COVID-Krise: das sind durchaus markante Punkte, wo ganz offensichtlich wird, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Wir haben zwar eine Währung. Aber wir haben noch längst nicht eine Politik, wir haben auch nicht eine Fiskalpolitik. Und das macht die ganze Geschichte inkonsistent."

Und das schrecke dann auch potentielle neue Investoren ab.

Damit der Euro an Bedeutung im internationalen Handel und als Reservewährung gewinnen kann, muss also der Finanzmarkt in Europa ausgebaut werden. Auch wenn die Briten nicht Mitglied des Euroraums waren, war und ist London immer noch der wichtigste Finanzmarkt in Europa. Umso wichtiger wäre nach dem Brexit die Vollendung der Bankenunion im Euroraum, als auch der Kapitalmarktunion. So könnte man auch den Euro als Handelswährung stärken. Im Energiebereich etwa ist der Dollar vorherrschend, Öl wird weltweit in Dollar fakturiert. Die Kommission aber möchte gern die Entwicklung von Euro-Derivaten auf Energie- und Rohstoffe vorantreiben. Tobias Heidland vom IfW:

"In solchen Sektoren versucht die EU tatsächlich die Rolle des Euro zu stärken. Und da könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass die EU eine wichtige Funktion als Nachfrager darstellt, sich etwas ändert, vielleicht aber auch erst langsam. Darüber hinaus beispielsweise den Euro als beliebte Handelswährung zwischen nicht europäischen Ländern zu etablieren sehe ich eigentlich in den kommenden Jahren nicht. Dort ist der Dollar etabliert, die verschiedenen Länder wissen, was sie daran haben."

Der Euro kann "König Dollar" also vorerst nicht entthronen. Der Dollar erstarkt vielmehr gerade wieder, weil das Billionen-schwere Konjunkturpaket des neuen Präsidenten Joe Biden die Hoffnung an den Märkten auf einen deutlichen Konjunkturaufschwung beflügelt.

"Es ist zu offensichtlich, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Das sieht man an ganz, ganz vielen Punkten. Ob das jetzt die Autokratien in Osteuropa sind, ob das Fragen um die Finanzierung sind, ob das die Frage ist, wie weit sollen wir in eine Transferunion reingehen, auch die Fragen jetzt zum Beispiel unterschiedliche Antworten auf die COVID-Krise: das sind durchaus markante Punkte, wo ganz offensichtlich wird, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Wir haben zwar eine Währung. Aber wir haben noch längst nicht eine Politik, wir haben auch nicht eine Fiskalpolitik. Und das macht die ganze Geschichte inkonsistent."

Und das schrecke dann auch potentielle neue Investoren ab.

Damit der Euro an Bedeutung im internationalen Handel und als Reservewährung gewinnen kann, muss also der Finanzmarkt in Europa ausgebaut werden. Auch wenn die Briten nicht Mitglied des Euroraums waren, war und ist London immer noch der wichtigste Finanzmarkt in Europa. Umso wichtiger wäre nach dem Brexit die Vollendung der Bankenunion im Euroraum, als auch der Kapitalmarktunion. So könnte man auch den Euro als Handelswährung stärken. Im Energiebereich etwa ist der Dollar vorherrschend, Öl wird weltweit in Dollar fakturiert. Die Kommission aber möchte gern die Entwicklung von Euro-Derivaten auf Energie- und Rohstoffe vorantreiben. Tobias Heidland vom IfW:

"In solchen Sektoren versucht die EU tatsächlich die Rolle des Euro zu stärken. Und da könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass die EU eine wichtige Funktion als Nachfrager darstellt, sich etwas ändert, vielleicht aber auch erst langsam. Darüber hinaus beispielsweise den Euro als beliebte Handelswährung zwischen nicht europäischen Ländern zu etablieren sehe ich eigentlich in den kommenden Jahren nicht. Dort ist der Dollar etabliert, die verschiedenen Länder wissen, was sie daran haben."

Der Euro kann "König Dollar" also vorerst nicht entthronen. Der Dollar erstarkt vielmehr gerade wieder, weil das Billionen-schwere Konjunkturpaket des neuen Präsidenten Joe Biden die Hoffnung an den Märkten auf einen deutlichen Konjunkturaufschwung beflügelt.

Wirtschaftlich aber ist auch China seit Jahren schon der große Konkurrent der USA. Das Reich der Mitte exportiert schon jetzt mehr, und während China seinen Weltmarktanteil stetig weiter ausbaut, fallen die USA zurück.

Am Finanzmarkt aber spielt die chinesische Währung nur eine verschwindend geringe Rolle. So halten die Notenbanken nur etwa zwei Prozent ihrer Reserven im Renminbi. China sei zwar einerseits daran interessiert, in der Weltwirtschaft mehr Macht zu erlangen, glaubt Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba. Das zeige schon das Projekt Seidenstraße. Aber um Leitwährung zu werden, müsste die Regierung in Peking dann auch bereit sein, den Renminbi zu internationalisieren:

"Da zögert China noch. Es fehlt die vollständige Konvertibilität, also die Währung ist also nicht ganz frei und unbegrenzt austauschbar. Und das ist natürlich ein echtes Manko. Da treffen zwei Faktoren aufeinander in China, die sich gegenseitig behindern, die Kontrolle einerseits und dann die große Bedeutung einer Leitwährung, wo man die Kontrolle dann auch teilweise abgeben muss. Ich denke, China will das, aber die ganze Konsequenz, was das dann bedeutet, sind sie noch nicht bereit zu leben, und deswegen steht China auch noch nicht unmittelbar vor der Tür, den US-Dollar abzulösen."

Deswegen sei China noch keine Bedrohung für den Dollar. Das Land gehe vorerst einen anderen Weg, vermutet Martin Lück von Blackrock. China setze auf einen zweiten Wirtschaftskreislauf innerhalb der chinesischen Wirtschaft:

"Also einen Geld- und einen Güterkreislauf, in dem praktisch in China produziert wird, für chinesische Abnehmer. Diese strategische Ausrichtung der kommunistischen Partei zeigt eindeutig, dass man in China jetzt gar nicht so sehr notwendigerweise auf die zusätzliche Beschleunigung der Globalisierung setzt, inklusive einer Liberalisierung des Finanzsystems, und das wäre ja genau diese Währungskomponente, sondern dass man in China auch wenn auch auf eine völlig andere Art als Amerika, auf eine Art Abschottung setzt, auf eine sozusagen Zweiteilung der Welt, in einem chinesischen oder chinesisch-zentrischen Kreis und wahrscheinlich in einen Kreis, der sich irgendwo um Amerika und die EU fokussiert."

Und noch etwas spricht gegen einen zügigen Aufstieg des Renminbi als internationale Währung: Die chinesische Notenbank ist einer der größten Gläubiger der USA, denn sie hält hohe Dollarreserven, sagt Adalbert Winkler:

"Die Stärke der chinesischen Währung hängt gerade davon ab, dass der US-Dollar stark ist. Die Chinesen stehen finanzpolitisch jetzt vor einem ähnlichen Problem wie Deutschland gestanden ist in den Sechzigern, Anfang der siebziger Jahre, nämlich sich zunächst einmal vom Dollar zu lösen, bevor man überhaupt daran denken kann, eine eigenständige internationale Rolle als Währung spielen zu wollen."

"Da zögert China noch. Es fehlt die vollständige Konvertibilität, also die Währung ist also nicht ganz frei und unbegrenzt austauschbar. Und das ist natürlich ein echtes Manko. Da treffen zwei Faktoren aufeinander in China, die sich gegenseitig behindern, die Kontrolle einerseits und dann die große Bedeutung einer Leitwährung, wo man die Kontrolle dann auch teilweise abgeben muss. Ich denke, China will das, aber die ganze Konsequenz, was das dann bedeutet, sind sie noch nicht bereit zu leben, und deswegen steht China auch noch nicht unmittelbar vor der Tür, den US-Dollar abzulösen."

Deswegen sei China noch keine Bedrohung für den Dollar. Das Land gehe vorerst einen anderen Weg, vermutet Martin Lück von Blackrock. China setze auf einen zweiten Wirtschaftskreislauf innerhalb der chinesischen Wirtschaft:

"Also einen Geld- und einen Güterkreislauf, in dem praktisch in China produziert wird, für chinesische Abnehmer. Diese strategische Ausrichtung der kommunistischen Partei zeigt eindeutig, dass man in China jetzt gar nicht so sehr notwendigerweise auf die zusätzliche Beschleunigung der Globalisierung setzt, inklusive einer Liberalisierung des Finanzsystems, und das wäre ja genau diese Währungskomponente, sondern dass man in China auch wenn auch auf eine völlig andere Art als Amerika, auf eine Art Abschottung setzt, auf eine sozusagen Zweiteilung der Welt, in einem chinesischen oder chinesisch-zentrischen Kreis und wahrscheinlich in einen Kreis, der sich irgendwo um Amerika und die EU fokussiert."

Und noch etwas spricht gegen einen zügigen Aufstieg des Renminbi als internationale Währung: Die chinesische Notenbank ist einer der größten Gläubiger der USA, denn sie hält hohe Dollarreserven, sagt Adalbert Winkler:

"Die Stärke der chinesischen Währung hängt gerade davon ab, dass der US-Dollar stark ist. Die Chinesen stehen finanzpolitisch jetzt vor einem ähnlichen Problem wie Deutschland gestanden ist in den Sechzigern, Anfang der siebziger Jahre, nämlich sich zunächst einmal vom Dollar zu lösen, bevor man überhaupt daran denken kann, eine eigenständige internationale Rolle als Währung spielen zu wollen."

Die Dominanz des Dollar ist trotz der Schwächen der Konkurrenz nicht garantiert. Am trägen Währungsmarkt ist etwas in Bewegung gekommen. Deshalb rechnet IfW-Volkswirt Heidland damit, dass die Welt in mehrere große Währungsregionen aufgeteilt wird. Der Dollar bliebe darin die Nummer eins. Aber er glaubt, dass ...

" … die chinesische Währung klar auf Platz zwei fungieren wird in, sagen wir mal, 20 Jahren, und insbesondere die südostasiatischen Staaten, vielleicht sogar Australien, wichtige Handelspartner für die Chinesen, Länder, die ganz stark von Exporten nach China abhängen, dass die sich dann ganz stark an der chinesischen Währung orientieren werden; die europäische Nachbarschaft, also beispielsweise auf dem Balkan, vielleicht sogar in Nordafrika sich stark an der EU oder der Eurozone orientieren wird, die beiden Amerikas sich an den USA orientieren werden, so dass wir da möglicherweise in eine Mehr-Währungswelt kommen werden."

Der Währungsmarkt ist also vorerst noch fest zementiert. Doch erste Brüche sind erkennbar.

" … die chinesische Währung klar auf Platz zwei fungieren wird in, sagen wir mal, 20 Jahren, und insbesondere die südostasiatischen Staaten, vielleicht sogar Australien, wichtige Handelspartner für die Chinesen, Länder, die ganz stark von Exporten nach China abhängen, dass die sich dann ganz stark an der chinesischen Währung orientieren werden; die europäische Nachbarschaft, also beispielsweise auf dem Balkan, vielleicht sogar in Nordafrika sich stark an der EU oder der Eurozone orientieren wird, die beiden Amerikas sich an den USA orientieren werden, so dass wir da möglicherweise in eine Mehr-Währungswelt kommen werden."

Der Währungsmarkt ist also vorerst noch fest zementiert. Doch erste Brüche sind erkennbar.