Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) hat im September 2025 einen Plan für die Energiepolitik vorgestellt: zehn Maßnahmen, die die Energiewende effizienter und günstiger machen sollen. Sie spricht von einem „Scheidepunkt“ der Energiewende. Denn bisher habe der Fokus auf Klimaschutz und dem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien gelegen, jetzt solle es vor allem um günstige Preise und die Versorgungssicherheit gehen.

Dafür soll unter anderem der Ausbau der Erneuerbaren zurückgefahren, außerdem sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden. Ein Kurswechsel, den die energieintensive Industrie begrüßt. Umweltverbände und Opposition hingegen schlagen Alarm. Sie fürchten, dass Klimaziele aus dem Blick geraten.

Warum sieht Katherina Reiche die Energiewende an einem „Scheidepunkt“?

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche spricht von einem „Scheidepunkt“ bei der Energiewende. Sie findet: So wie bisher kann es nicht weitergehen. Grundlage für diese Einschätzung ist das Energiewende-Monitoring, das ihr Ministerium am 15. September 2025 vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Meta-Studie, also eine Zusammenfassung und Auswertung bereits vorhandener Analysen.

Der Bericht zeigt: Deutschland kommt bei der Energiewende zwar voran, aber es gibt deutliche Schwächen. Zum Beispiel hinkt der Ausbau der Windkraft auf dem Meer hinterher.

Auch die Probleme im Stromsystem sind seit Jahren bekannt. Früher kam der Strom hauptsächlich aus großen Kraftwerken, heute wird er dezentral in vielen kleinen Anlagen erzeugt. Doch die Regeln und Strukturen im Strommarkt wurden nicht entsprechend angepasst. Expertinnen und Experten sprechen deshalb auch von einem „Modernisierungsstau“: Es fehlt an digitalen Lösungen, flexiblen Netzen und passenden Marktregeln.

Strombedarf 2030 niedriger als erwartet

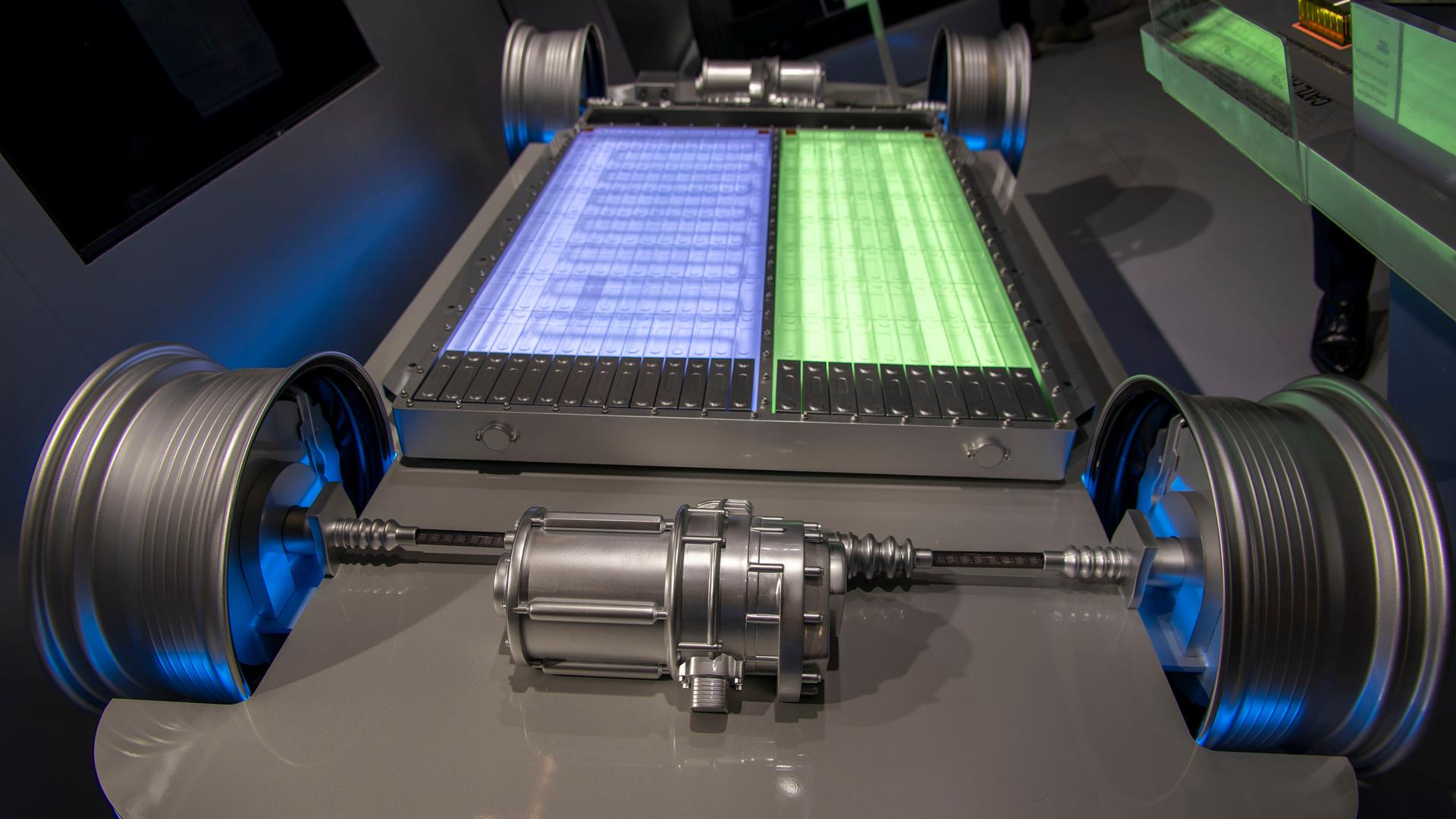

Für das Jahr 2030 rechnet das Energiewende-Monitoring mit einem Strombedarf von etwa 600 bis 700 Terawattstunden, weniger als bisher angenommen. Die frühere Schätzung lag bei rund 750 Terawattstunden. Grund ist die langsame Umstellung auf elektrische Antriebe in der Industrie und im Verkehr sowie dem schleppenden Einbau von Wärmepumpen.

Ihr Vorgänger Robert Habeck (Grüne) hatte den Ausbau von Wind- und Solarenergie stark vorangetrieben. Es kommt aber immer häufiger zu Eingriffen, um Überlastungen zu vermeiden. Denn Wind- und Solarenergie liefern abhängig vom Wetter sehr schwankende Mengen an Strom. Die Eingriffe sind teuer und treiben die Netzentgelte, also den Teil des Strompreises, der für die Nutzung der Netze gezahlt wird, weiter nach oben.

Welche Schritte plant Reiche – bei Solarförderung, Netzen, Gaskraftwerken?

Damit die Energiewende weiterhin funktioniert, müsse laut Reiche in Zukunft stärker auf vier Dinge geachtet werden: Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und die finanzielle Tragfähigkeit des Energiesystems. Man sei zwar schon weit gekommen, so die Ministerin in Welt TV, aber jetzt müsse man genauer hinschauen, wo Geld eingespart werden kann.

Da der Energiewende-Monitoringbericht von einem eher sinkenden Strombedarf bis 2030 ausgeht, schlussfolgert Reiche, dass man den Ausbau der Erneuerbaren etwas bremsen könne, um so bis zu 40 Milliarden Euro einzusparen. Auch beim Ausbau der Windkraft auf See sieht Reiche Handlungsbedarf. Jüngste Ausschreibungen blieben ohne Gebote. Deshalb soll der Ausbau auch hier angepasst und teilweise reduziert werden.

Ein zentraler Punkt ist auch die Solarförderung: Die staatliche Unterstützung für private Dachanlagen mit Batteriespeichern soll entfallen, da sich diese laut Reiche inzwischen auch ohne Förderung rechnen. Stattdessen soll die Förderung gezielt auf große Photovoltaik-Freiflächen konzentriert werden. Mit diesen könne man Schwankungen bei der Stromerzeugung besser ausgleichen.

Zur Sicherung der Stromversorgung in Zeiten ohne Sonne und Wind sollen noch in diesem Jahr Ausschreibungen für neue, wasserstofffähige Gaskraftwerke starten. Ziel sind 20 Gigawatt gesicherte Leistung, die auch durch Methan oder Biogas bereitgestellt werden können.

Was bedeutet das für Ziele und Tempo der Energiewende?

Reiche hält zwar weiterhin an dem Ziel fest, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen und bis 2030 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken. Da sie von einem geringeren Strombedarf ausgeht, ist dieses Ziel allerdings deutlich weniger ambitioniert als zuvor. Umweltverbände und Oppositionspolitiker warnen vor dem neuen Kurs der Bundesregierung und einem Ausbremsen der Energiewende.

Die Kritik richtet sich weniger gegen Reiche persönlich, sondern gegen den generellen Kurs der Bundesregierung, die weiterhin stark auf Erdgas setzt – trotz geopolitischer Risiken. Europa ist noch immer abhängig von fossilen Energien aus Russland, was auch neue Sanktionen erschwert.

Katherina Reiche schlägt in ihrem Zehn-Punkte-Plan unter anderem vor, den Ausbau der erneuerbaren Energien stärker am tatsächlichen Strombedarf auszurichten. Wenn weniger Strom gebraucht wird, soll auch weniger ausgebaut werden – das sei günstiger und entlaste den Netzausbau. Doch diese Logik birgt Risiken: Um die Klimaziele zu erreichen, müssen immer mehr Bereiche wie Verkehr, Industrie und Heizen elektrifiziert werden. Das klappt aber nur dann, wenn entsprechende Kapazitäten für grünen Strom da sind. Weniger Ausbau bedeutet also auch weniger Fortschritt beim Klimaschutz.

Industrie könnte bei Elektrifizierung zögern

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) meint daher auch, man dürfe sich „keinesfalls künstliche Hürden“ beim Ausbau der Erneuerbaren aufbauen. Statt den Ausbau zu bremsen, müsse die Politik Netze, Speicher und die flexible Steuerung von Angebot und Nachfrage in den Mittelpunkt stellen.

Eine zentrale Befürchtung der Kritiker von Reiches Plänen lautet, dass Unternehmen durch den neuen Kurs der Bundesregierung in der Energiepolitik weniger ambitioniert sein könnten, ihre Produktion zu elektrifizieren. Ein Beispiel ist das Unternehmen BASF. Dort wird weiterhin auf Erdgas gesetzt, weil die bestehende Infrastruktur – etwa große Industrieanlagen wie der sogenannte Steamcracker – genau darauf ausgelegt ist. Diese Anlagen erzeugen hohe Temperaturen mit Erdgas, um chemische Grundstoffe herzustellen. Eine Umstellung auf Strom wäre technisch möglich, aber teuer und aufwendig.

Unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen sieht BASF keinen Anreiz, auf Strom umzusteigen. Stattdessen will man CO2 künftig mit CCS-Technologie (Abscheidung und Speicherung) auffangen, eine umstrittene Lösung, die es erlaubt, das bestehende System weiter zu betreiben. Hier zeigt sich: Die Nachfrage nach Strom hängt eben auch von den politischen Rahmenbedingungen ab. Dass Reiches Ministerium den Strombedarf geringer einschätzt als unter ihrem Amtsvorgänger Robert Habeck, könnte also auch eine selbsterfüllende Prophezeiung werden.

Ohne einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien leidet der Klimaschutz. Die durch den Klimawandel entstehenden Schäden verursachen enorme Kosten, diese tauchen zwar nicht direkt auf der Stromrechnung auf, sind aber dennoch real. Auch das kostet Milliarden.

Wie könnten Unternehmen und Haushalte den neuen Kurs spüren?

Unternehmen spüren den Kurswechsel besonders deutlich. Viele sind gerade dabei, ihre Produktion auf Strom umzustellen und klimaneutral zu werden. Dafür brauchen sie verlässlich verfügbaren grünen Strom. Sabine Nallinger von der Stiftung KlimaWirtschaft kritisiert, dass diese Sicherheit in den Aussagen der Wirtschaftsministerin fehle.

Die geplanten Kürzungen bei der Förderung – etwa für Solaranlagen auf Dächern oder Offshore-Windkraft – sorgen für Unsicherheit. Nallinger warnt davor, Förderungen abrupt zu streichen, da dies den Ausbau gefährden und den Markt einbrechen lassen könnte, wie einst bei der Kaufprämie für E-Autos.

Sie sieht die Annahme eines sinkenden Strombedarfs kritisch. Für sie ist das kein Zeichen von Effizienz, sondern Ausdruck einer schwächelnden Wirtschaft. Damit die Energiewende gelingt, müsse die Wirtschaft gestärkt und der Strombedarf wieder steigen und damit auch der Ausbau der Erneuerbaren.

Gefahr für Bürgerbeteiligung und dezentrale Energiewende

Ein weiterer Widerspruch zeigt sich bei der Frage der Bezahlbarkeit. Reiche setzt stark auf regelbare Gaskraftwerke und plant bis zu 20 Gigawatt davon. Doch Erdgas ist teuer, das zeigte sich besonders 2022, als die Strompreise stark stiegen. Laut dem Merit-Order-Prinzip bestimmt der teuerste Energieträger den Strompreis, und das ist oft Erdgas.

Hinzu kommt: Diese Kraftwerke rechnen sich nicht von selbst und müssen mit Steuergeld subventioniert werden, laut Schätzungen könnten dafür rund 20 Milliarden Euro nötig sein. Gleichzeitig kritisiert Reiche die Kosten der Erneuerbaren für Steuerzahler. Das wirkt widersprüchlich.

Haushalte könnten den neuen Kurs ebenfalls spüren – vor allem, wenn die Förderung für kleine Solaranlagen wegfällt. Der deutsche Ingenieur Volker Quaschning warnt vor einem „Zusammenbrechen des Marktes für private Solaranlagen“. Die Energiewende drohe sich von der Bürgerhand hin zu großen Energiekonzernen zu verschieben. Dabei seien kleine Anlagen wichtig – nicht nur für die Akzeptanz, sondern auch, weil sie Strom dort erzeugen, wo er gebraucht wird. Das entlaste die Netze und spare Kosten für Leitungen. Wenn Bürger sich nicht mehr beteiligen könnten, sinke die Bereitschaft, Lasten wie Baustellen oder Windparks mitzutragen. Die Energiewende brauche Teilhabe und bezahlbare Lösungen für alle.

ema