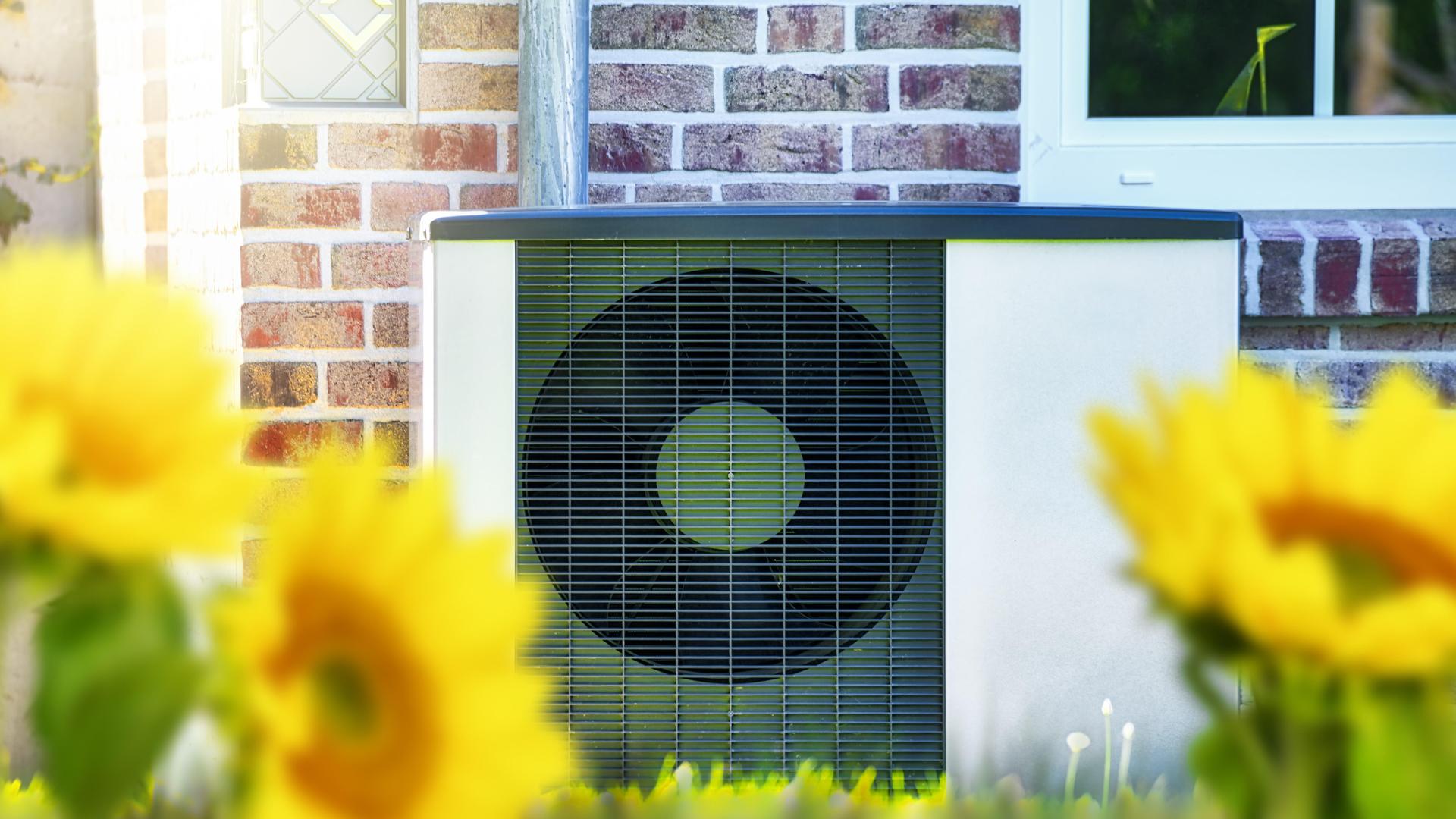

Das Heizungsgesetz (offizieller Titel: Gebäudeenergiegesetz) sorgte 2023 monatelang für kontroverse politische Debatten. Der Reformplan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde als "Heizhammer" oder "Heizungshammer" bezeichnet. Öffentlich wird viel Kritik laut, weil das Gesetz viele Bürger finanziell überfordere und Freiheitsrechte einschränke. Teilweise wird auch fälschlicherweise der Eindruck erweckt, alle Heizungen müssten sofort ausgebaut werden.

Der schließlich gefundene Koalitionskompromiss sieht im Kern für viele Hausbesitzer mehr Zeit beim Heizungstausch vor - die ursprünglichen Pläne für den Einbau klimafreundlicher Wärmeerzeuger wurden deutlich entschärft. Der ursprünglich von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgesehene Entwurf sah einen Umstieg vor allem auf elektrische Wärmepumpen vor. Die FDP beharrte aber auf Technologieoffenheit.

Eigentlich wollte die Regierung das Gesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Doch das Bundesverfassungsgericht entschied, dass den Abgeordneten mehr Zeit eingeräumt werden muss, um sich über das Gesetz zu informieren. Es gab damit dem Eilantrag eines CDU-Abgeordneten statt. Am 8. September 2023 verabschiedete der Bundestag das Gesetz nach einer hitzigen Debatte mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP. CDU/CSU, AfD und Linke lehnten die Novelle ab. Am 1. Januar 2024 soll es nun in Kraft treten. Der Haushaltsausschuss des Bundestags muss noch zustimmen – das gilt aber als sicher.

Welche Vorgaben wird das Gebäudeenergiegesetz künftig machen?

Der nun im Detail ausgehandelte Kompromiss sieht immer noch vor, dass von 2024 an möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Damit soll die Wärmewende vorangebracht werden, um die Klimaziele zu erreichen.

Das Gebäudeenergiegesetz soll aber an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Es soll der Grundsatz gelten: Zuerst muss eine kommunale Wärmeplanung vorliegen. Denn sonst haben Eigentümer bestehender Häuser nicht alle Informationen, um die für sie günstigste Heizungsvariante zu wählen. Das könnte zum Beispiel der Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz sein.

Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung wird bis spätestens 2028 angestrebt. In Neubaugebieten sollen die Regelungen des Heizungsgesetzes ab Januar 2024 gelten. Dort soll also nur eine Heizung mit einem Anteil von 65 Prozent Ökostrom eingebaut werden dürfen. In vielen Fällen dürften sich Bauherren hier für eine Wärmepumpe entscheiden. Funktionierende Heizungen im Altbestand müssen also vorerst nicht ausgetauscht, defekte Heizungen dürfen repariert werden.

Mit welcher Finanzhilfe dürfen Eigentümer rechnen?

Trotz Haushaltskrise will die Regierung an den Grundzügen der im September beschlossenen Förderkriterien festhalten. Zentraler Punkt: Gas- und Ölheizungen dürfen jenseits von Neubaugebieten zum Übergang noch eingebaut werden. Aber neue Heizungen müssen auf der Basis von 65 Prozent Erneuerbaren Energien betrieben werden können – das heißt: unter Beteiligung von Wärmepumpen, solarthermischen Anlagen oder Biomasse oder Wasserstoff. Und nur dafür gibt es dann staatliche Förderung.

Handelt es sich um eine Wärmepumpe, so wird der Anteil von 65 Prozent automatisch und ohne Nachweis anerkannt. Die Grundförderung für den Austausch fossiler Heizungen gegen klimafreundlichere beträgt 30 Prozent der Investitionskosten. Je nach Heizungstyp kann ein Effizienzbonus dazukommen.

Wer lediglich über ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro verfügt, kann zusätzlich einen Einkommensbonus von 30 Prozent der Investitionssumme erhalten. Ein Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent winkt denjenigen, die sich in naher Zukunft für die Umrüstung entscheiden. Dieser Bonus schmilzt ab 2029 ab. 2037 entfällt er dann komplett. Vermieter, die eine Immobilie nicht selbst nutzen, erhalten den Speed-Bonus nicht.

Der Bonus wird laut Ministerium für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizungen sowie mehr als zwanzig Jahre alte Biomasse- und Gasheizungen gewährt.

Die Fördersätze sollen kombiniert werden können, aber nur bis zu einem Höchst-Fördersatz von maximal 70 Prozent. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für den Heizungstausch liegen bei 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus beziehungsweise die erste Wohneinheit in einem Mehrparteienhaus. In diesem Falle liegt der Höchstbetrag des staatlichen Zuschusses bei 21.000 Euro.

Für die zweite bis sechste Wohneinheit gilt eine Obergrenze von jeweils 15.000 Euro, ab der siebten von jeweils 8.000 Euro. In einem Mehrparteienhaus erhöhen sich die förderfähigen Kosten um jeweils 15 000 Euro für die zweite bis sechste sowie um jeweils 8.000 Euro ab der siebten Wohneinheit. Bei Nichtwohngebäuden gelten laut Ministerium Grenzen für die förderfähigen Kosten nach Quadratmeterzahl.

Förderanträge können nach Ministeriumsangaben ab Ende Februar bei der staatlichen Förderbank KfW eingereicht werden - auch rückwirkend für Vorhaben, die dann schon begonnen wurden.

Welche Kritik gibt es an den Plänen?

Neben dem Streit in der Koalition hat auch die Opposition das Gesetz immer wieder kritisiert. Die ursprünglichen Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums wurden von vielen Beobachtern und Interessensgruppen als zu eilig, zu belastend für die Bürgerinnen und Bürger und als praktisch nicht umsetzbar eingeordnet.

Nach den ehemaligen Vorgaben war vorgesehen, dass von 2024 an jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden muss - die Koppelung an eine kommunale Wärmeplanung war noch nicht vorgesehen.

Innerhalb der Koalition kritisierte besonders die FDP die Pläne, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) federführend entwickelt hatte. Habeck räumte Mitte Juni in der ARD ein, die Stimmung im Land falsch eingeschätzt zu haben.

Als das Gesetz in modifizierter Form dann schließlich dem Bundestag vorlag und noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollte, warf die Opposition der Bundesregierung vor, es im Hauruckverfahren durchs Parlament bringen zu wollen.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann beantragte eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts gegen die kurzfristige Beratung des Gesetzes - und hatte damit Erfolg.

CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte das Gesetz im Dlf-Interview inhaltlich und formal. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion rügte, dass etwa die im Gesetz vorgesehene kommunale Wärmeplanung und die genauen Fördermöglichkeiten noch gar nicht vorlägen. "Es ist eben vieles nicht klar. Und deswegen ist auch der Zeitpunkt falsch, es so zu verabschieden." Das Bundesverfassungsgericht werde zudem noch in der Hauptsache darüber entscheiden, ob der Bundestag genug Beratungsmöglichkeiten hatte.

Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe, sagte, es sei unbedingt notwendig, dass das Förderprogramm pünktlich zum 1. Januar 2024 in Kraft trete - um die aktuell herrschende Verunsicherung zu beenden. Bemessen an den BEG-Förderanträgen liege die Nachfrage nach Wärmepumpen aktuell mehr als 70 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Jule Reimer, ahe, ckr, pto, tei