Wer in der Economy-Class von Deutschland nach Dubai und zurück fliegt, verursacht nach Berechnungen der Klimaschutz-Organisation Atmosfair etwa 1,5 Tonnen CO2. Das ist fast so viel, wie ein Mensch in Albanien oder Indien durchschnittlich im Jahr verbraucht. In der Business-Class ist es wegen des höheren Platzbedarfs mehr als das Vierfache.

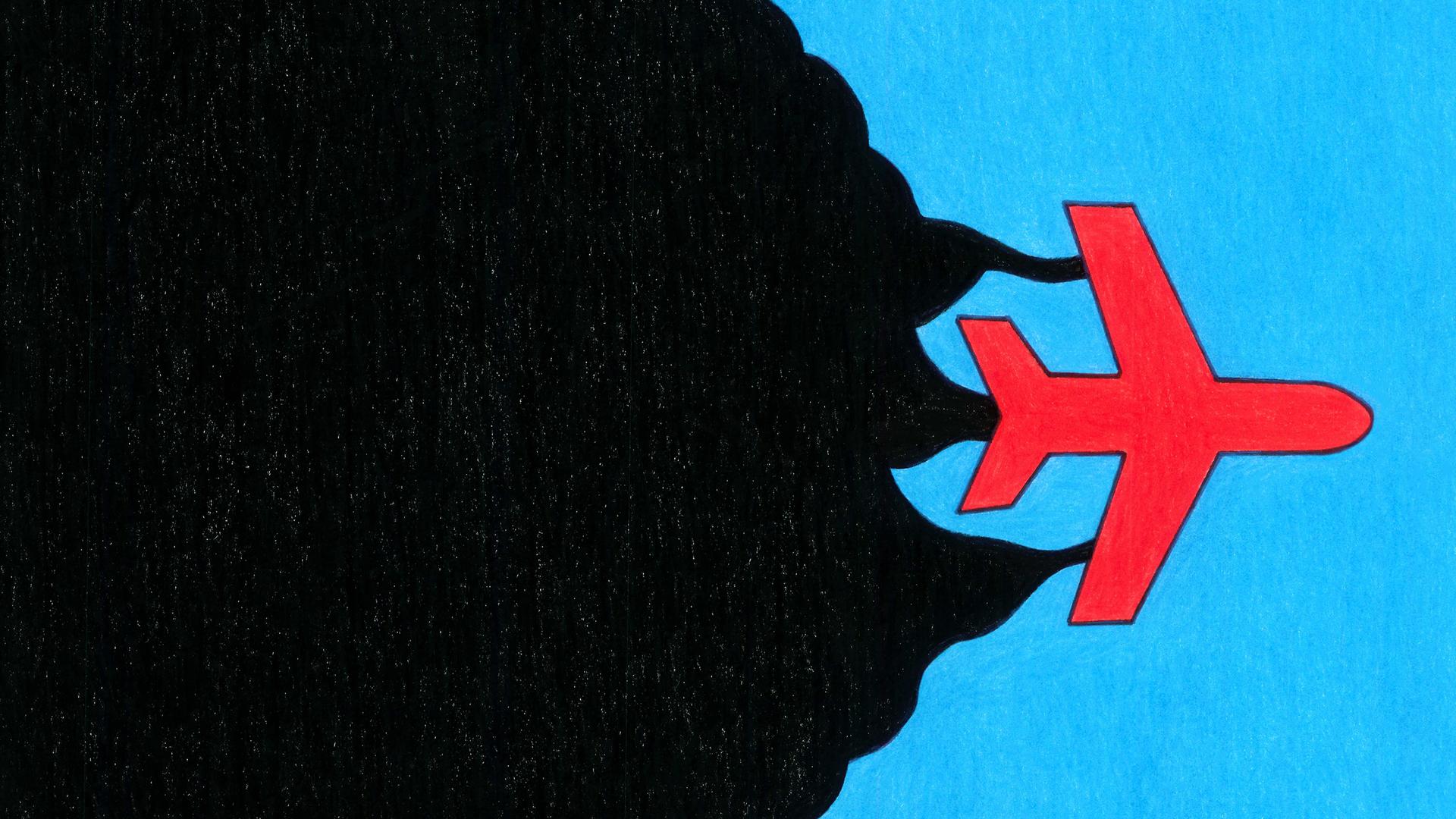

Die Luftfahrt möchte ihr Klimaproblem über neue Technologien lösen. Doch die Zeit drängt und der CO2-Ausstoß der Branche steigt immer weiter.

Inhalt

- Luftfahrt sorgte für 3,5 Prozent der bisherigen Erderwärmung

- Effizientere Flugzeuge können das Problem nicht lösen

- Nachhaltige Flugkraftstoffe sind nicht ausreichend verfügbar

- Airlines klagen über die Regulierung der EU

- Wasserstoff-Technologie noch nicht startklar

- Gegen die Nicht-CO2-Effekte gibt es vielversprechende Ideen

- Die Branche setzt auf Wachstum, Experten sehen das kritisch

Luftfahrt sorgte für 3,5 Prozent der bisherigen Erderwärmung

Der Anteil der Luftfahrt an der bisherigen Erderwärmung liegt nach Zahlen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei 3,5 Prozent. Dahinter stecke ein massives Gerechtigkeitsproblem, sagt Stefan Gössling, Professor für Nachhaltige Mobilität. Denn nach seinen Berechnungen ist ein Prozent der Weltbevölkerung für die Hälfte der Flugemissionen verantwortlich.

Die Luftfahrt schadet dem Klima auf zwei Wegen: Zum einen durch die Treibhausgase, die aus dem Kerosin, dem Treibstoff der Flugzeuge, in die Atmosphäre kommen. Und zum anderen durch sogenannte Nicht-CO2-Effekte. Denn Flugzeuge erzeugen Kondensstreifen, aus denen sich manchmal Wolken bilden. Diese Wolken können verhindern, dass Wärme in die Atmosphäre entweicht.

Die klimaschädigende Wirkung dieser Nicht-CO2-Effekte ist nach aktuellen Studien ungefähr genauso groß wie die der Abgase aus dem Treibstoff. Zwar gebe es noch Wissenslücken, sagt Markus Fischer vom DLR, „aber die Größenordnung des Einflusses der Nicht-CO2-Effekte ist schon relativ gesichert“.

Effizientere Flugzeuge können das Problem nicht lösen

Flugzeuge werden immer effizienter: Jede neue Flugzeuggeneration verbrennt rund 25 Prozent weniger Kerosin. Deutsche Airlines konnten den Kerosinverbrauch pro Passagierkilometer nach eigenen Angaben seit 1990 fast halbieren. Doch weil die Zahl der Flugreisen deutlich zugenommen hat, sind die Emissionen des deutschen Flugverkehrs trotzdem nicht gesunken, international steigen sie sogar immer weiter an. Die Corona-Pandemie hat zu einer Delle geführt, den Trend aber nicht gebrochen.

Auch mit der nächsten Generation Flugzeuge werde man den Treibstoff-Verbrauch um 20 bis 30 Prozent senken können, prognostiziert Isabell Gradert, die beim Flugzeugbauer Airbus an Zukunftstechnologien arbeitet.

Wichtig: Diese Fortschritte beziehen sich immer auf das Vorgängermodell. Die absoluten Emissionsminderungen nehmen also immer weiter ab. Auch wenn der technische Fortschritt so weitergeht, ist Klimaneutralität durch Effizienz allein nicht erreichbar.

Nachhaltige Flugkraftstoffe sind nicht ausreichend verfügbar

Nachhaltige Flugkraftstoffe könnten die Luftfahrt schnell klimaneutral machen - theoretisch. Doch bisher gibt es sie kaum und zudem sind sie viel teurer als fossiles Kerosin.

Es gibt zwei Typen von nachhaltigen Flugkraftstoffen: zum einen Treibstoffe, die aus biologischen Abfällen hergestellt werden, etwa aus altem Frittieröl. Allerdings gibt es längst nicht genug Bio-Müll, um damit die gesamte Luftfahrt zu versorgen. Man könnte auch Pflanzen für Treibstoff anbauen, doch um nicht in Konkurrenz mit der Produktion von Nahrungsmitteln zu kommen, schließen das viele Akteure aus.

Die Hoffnung liegt daher in synthetischen Kraftstoffen: Wasserstoff und CO2 können mit viel Energie zu einem Treibstoff zusammengefügt werden. Bei der Verbrennung wird das CO2 aus dem synthetischen Kraftstoff in die Atmosphäre freigesetzt und schadet dem Klima. Damit der Kraftstoff klimafreundlich sein kann, muss das CO2 daher vorher der Atmosphäre entnommen werden. Auch diese CO2-Entnahme braucht wieder enorme Mengen an Energie und ist technologisch noch nicht ausgereift.

Synthetischer Treibstoff werde langfristig doppelt oder dreifach so teuer sein wie fossiles Kerosin, prognostiziert Christian Bauer vom Paul Scherrer Institut in der Schweiz. Damit Airlines die Kraftstoffe trotzdem einsetzen, braucht es politische Regulierung. Die Europäische Union (EU) schreibt ab 2030 eine Quote von sechs Prozent für nachhaltige Kraftstoffe vor – und fast ein Viertel davon müssen synthetisch hergestellt sein.

Das Angebot an synthetischen Kraftstoffen werde im Jahr 2030 nur etwa zehn Prozent der Nachfrage decken, prognostiziert Cena Hessen, ein Unternehmen, das im Auftrag des Bundeslandes Hessen die Luftfahrtbranche analysiert.

Nötig wären große Investitionen. Aber die bleiben im Moment aus, sagt Peter Smeets. Der Rechtsanwalt arbeitet regelmäßig mit der Luftfahrtbranche zusammen und ist Chef einer Finanzierungsberatung. Hinter der Zurückhaltung bei den Investitionen vermutet er bei einigen ein nüchternes Kalkül: Die Industrie hoffe schlicht darauf, dass die EU ihre Regulierung nicht aufrechterhalten werde.

Airlines klagen über die Regulierung der EU

Die Klimaschutz-Ambitionen der EU für den Flugverkehr seien zu groß, sagt Kay Lindemann, der Leiter der Lufthansa-Konzernpolitik. Man müsse die Marktrealitäten und den internationalen Wettbewerb mitberücksichtigen. „Und wenn das im Einzelfall dazu führt, dass ich für bestimmte Klimaschutzziele länger brauche, dann ist das so. Und dieser Zeitverzug ist dann gerechtfertigt, wenn ich wirtschaftliche Schäden größeren Umfangs dadurch vermeiden kann“, sagt er.

Er sieht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Airlines durch die Klimaregulierung in Gefahr. Die Regulierung gehe „einseitig zulasten der europäischen Airlines“. Besonders deutlich werde das bei der Quote für nachhaltige Kraftstoffe, wie Lindemann mit einem Beispiel verdeutlicht.

Wenn ein Passagier von Frankfurt nach Singapur fliegt, müsse die Airline dafür einen Anteil nachhaltigen Kraftstoff tanken. Wenn hingegen ein Zwischenstopp in Dubai gemacht wird, dann ist der anschließende Weiterflug von der Quote ausgenommen. Europäische Flughäfen würden so benachteiligt und als Drehkreuze für die internationale Luftfahrt uninteressanter.

Wasserstoff-Technologie noch nicht startklar

Langfristig hofft die Branche auf den Wasserstoffflieger. Auch Isabell Gradert von Airbus glaubt daran. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht kein CO2 und Kondenstreifen könnten stark reduziert oder sogar vermieden werden. Wasserstoff sei „eine ganz wichtige Technologie für die Luftfahrt zur langfristigen Dekarbonisierung“.

Die Betonung liegt auf langfristig. Eigentlich wollte Airbus 2035 ein Wasserstoff-Flugzeug auf den Markt bringen. Das Datum hat der Flugzeugbauer Anfang 2025 wieder einkassiert. Airbus sei zwar inzwischen in der Lage, ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug zu bauen, sagt Gradert, das reiche aber nicht: Grünen Wasserstoff gebe es bisher schlicht nicht in den nötigen Mengen. Und der Hochlauf dauere länger als erwartet.

Ohnehin plant Airbus erstmal nur kleine Wasserstoff-Flugzeuge für kürzere Routen. Bis Wasserstoff eine Rolle in der internationalen Luftfahrt spielt, werden also noch Jahrzehnte vergehen.

Flugzeuge sind im Regelfall 25 Jahre oder sogar länger im Einsatz. Die EU möchte aber 2050 bereits klimaneutral sein, dabei wird Wasserstoff höchstens eine Nebenrolle spielen können.

Gegen die Nicht-CO2-Effekte gibt es vielversprechende Ideen

Ein kleiner Teil der Flüge verursacht einen großen Teil der Nicht-CO2-Effekte. Denn nur unter bestimmten Wetterbedingungen erzeugen Flugzeuge klimaschädliche Wolken. Und zwar insbesondere, wenn sie durch Gebiete in der oberen Atmosphäre fliegen, die besonders kalt und feucht sind.

„Diese Gebiete sind nicht ortsfest und auch zeitlich nicht fest, sondern die tauchen immer mal wieder hier und da auf in diesen Höhen“, erklärt Fischer vom DLR. Ein vielversprechender Ansatz sei, diese Gebiete zu umfliegen. Erste Testflüge stimmen Fischer optimistisch: „Wir haben jetzt teilweise schon Flüge gehabt, wo man mit circa ein bis zwei Prozent mehr Treibstoffverbrauch fast 70 Prozent dieser Nicht-CO2-Effekte reduzieren konnte.“

Aber funktioniert das auch in der Praxis? Das testet das DLR gerade: 100 Testflüge sollen zeigen, ob alternative Routen dem Klima wirklich helfen.

Die Branche setzt auf Wachstum, Experten sehen das kritisch

Christian Bauer rechnet vor, wie ambitioniert die Pläne für eine klimaneutrale Luftfahrt bis 2050 sind, wenn die Zahl der Flüge weiter zunimmt wie bisher. Um den EU-Flugverkehr komplett mit synthetischen Flugtreibstoffen zu versorgen, „müsste man ungefähr so viel erneuerbare Kapazitäten installieren, wie heute schon in Europa installiert sind, also quasi die Stromproduktion aus Erneuerbaren verdoppeln“.

Und dann würde dieser gesamte Strom nur für Flüge verbraucht. Gleichzeitig sollen aber ja auch fossile Kraftwerke vom Netz gehen und auch in zahlreichen anderen Branchen wird der Strombedarf enorm steigen. Schließlich sollen auch Autos zukünftig ohne Erdöl fahren, es soll ohne Erdgas geheizt werden und die Industrie soll von Kohle und Gas zu Strom und Wasserstoff wechseln.

Für die Produktion von Wasserstoff braucht es wiederum enorme Mengen an Strom. Für Bauer ist daher klar: Wenn die Luftfahrt bis 2050 klimaneutral werden möchte, muss das Wachstum enden.

Auch der Mobilitätsforscher Stefan Gössling ist überzeugt, dass das Klimaproblem der Luftfahrt nicht rein technisch zu lösen ist. Man müsse über Reduktion sprechen und könne beim Komfort anfangen: Ein Flug in der ersten Klasse nimmt deutlich mehr Raum ein und erzeugt darüber etwa viermal so viele Emissionen wie ein Flug in der Economy-Klasse.

Die Branche spricht hingegen weiter über Wachstum. Airbus prognostiziert, dass sich die Zahl der Flugzeuge bis 2044 verdoppeln wird. Isabell Gradert von Airbus ist zuversichtlich, dass das klimaverträglich gelingen wird und schöpft dabei Optimismus aus der Geschichte der Luftfahrt.

„Ich bin mir sicher, dass es vor Beginn jeder Revolution Leute gegeben hat, die gesagt haben: Das ist unmöglich. Wir kriegen ein Flugzeug niemals in die Luft, es wird niemals sicher sein, es wird niemals jeder daran partizipieren können – und wir haben es jedes Mal geschafft.“