In Deutschland haben laut der aktuellen Mitte-Studie 3,3 Prozent der Befragten ein geschlossen rechtes Weltbild. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Höchststand von 8,3 Prozent vor zwei Jahren.

Dennoch bleibt ein hoher Graubereich: Gut 20 Prozent der Befragten äußern sich weder zustimmend noch klar ablehnend zu rechtsextremen Einstellungen.

Inhalt

- Warum gehen geschlossen rechtsextreme Einstellungen zurück?

- Warum ist der Graubereich so gefährlich?

- Welche Einstellungen machen besonders Sorgen?

- Was sind Kipppunkte?

- Warum sind junge Menschen besonders rechtsextrem?

- Warum sind die Antworten zur Demokratie widersprüchlich?

- Libertär-autoritäre Einstellungen als Brücke in den Rechtsextremismus

- ...und was ist eigentlich mit dem Klimawandel?

Warum gehen geschlossen rechtsextreme Einstellungen zurück?

Bei der letzten Studie 2022/23 zeigten 8,3 Prozent der Befragten, so häufig wie nie zuvor, ein klar rechtsextremes Weltbild. Mitherausgeberin Beate Küpper erklärt das mit den besonderen Zeitumständen: Multiple und ineinander übergehende Krisen wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg sowie Energie- und Wirtschaftskrisen hätten die Menschen seinerzeit besonders stark verunsichert.

Mittlerweile hat sich das Ergebnis mit 3,3 Prozent im Vergleich zum gesamten Zeitraum der Studie seit 2014 auf einem leicht erhöhten Niveau stabilisiert. Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht: Viele Menschen distanzieren sich nicht klar von rechtsextremen Einstellungen.

Warum ist der Graubereich so gefährlich?

Jede fünfte befragte Person äußert sich nicht klar gegen rechtsextreme Positionen. Damit gilt dieser sogenannte Graubereich als offen für antidemokratische Einstellungen. Studienautor Andreas Zick sagt, dass nur 6.6 Prozent der Befragten alle 18 Fragen zum Rechtsextremismus klar abgelehnt haben – und damit weniger Menschen als je zuvor.

Welche Einstellungen machen besonders Sorgen?

Mehr Menschen zeigen sich offen für Nationalchauvinismus, der fordert, deutsche Interessen aggressiv durchzusetzen. So stimmen 23 Prozent der Aussage zu: „Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht.“ Auch fast jede sechste Person (15 Prozent) befürwortet eine Diktatur: „Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert“.

Was sind Kipppunkte?

Wenn die klare Trennung von politischer Mitte und Extremismus infrage gestellt wird, indem bestimmte Einstellungen normalisiert werden, die vorher mit einem Tabu belegt waren, sprechen die Forschenden von sogenannten Kipppunkten.

Die wirken wie plötzliche Ereignisse, sind aber oft die Folge einer schleichenden Normalisierung von zuvor unsagbaren Aussagen und Einstellungen. Sie erzeugen einen gesellschaftlichen Trend, der nicht mehr umkehrbar scheint.

Ein Beispiel: Fast ein Drittel der Befragten unterstellt, dass Geflüchtete unser Sozialsystem missbrauchen. Weitere 36 Prozent sind hier unentschieden, also im Graubereich. Durch solche „normal“ gewordenen Ansichten entstehen Brücken hin zu rechtsextremen Positionen, wie beispielsweise, Deutschland sei „in gefährlichem Maß überfremdet“.

Warum sind junge Menschen besonders rechtsextrem?

In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen zeigen 7 Prozent ein klares rechtsextremes Weltbild. Das sind doppelt so viele wie innerhalb der Gesamtgruppe der Befragten. Junge Menschen, die ihre Einstellungen erst noch bilden, werden auf Social Media massiv mit rechten Inhalten konfrontiert. Rechtsextreme und rechtspopulistische Akteure richten sich bewusst an junge Gruppen.

Zugleich erleben junge Menschen in ihrer politischen Sozialisation, dass autoritäre Positionen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Leistungs- und Nützlichkeitsdenken, rechtsextreme und rechtspopulistische Narrative immer stärker in der Mitte der Gesellschaft etabliert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Wer von seinen Eltern betont autoritär und/oder stark leistungsorientiert erzogen wurde, zeigt als Erwachsener häufiger rechtsextreme Einstellungen.

Warum sind die Antworten zur Demokratie widersprüchlich?

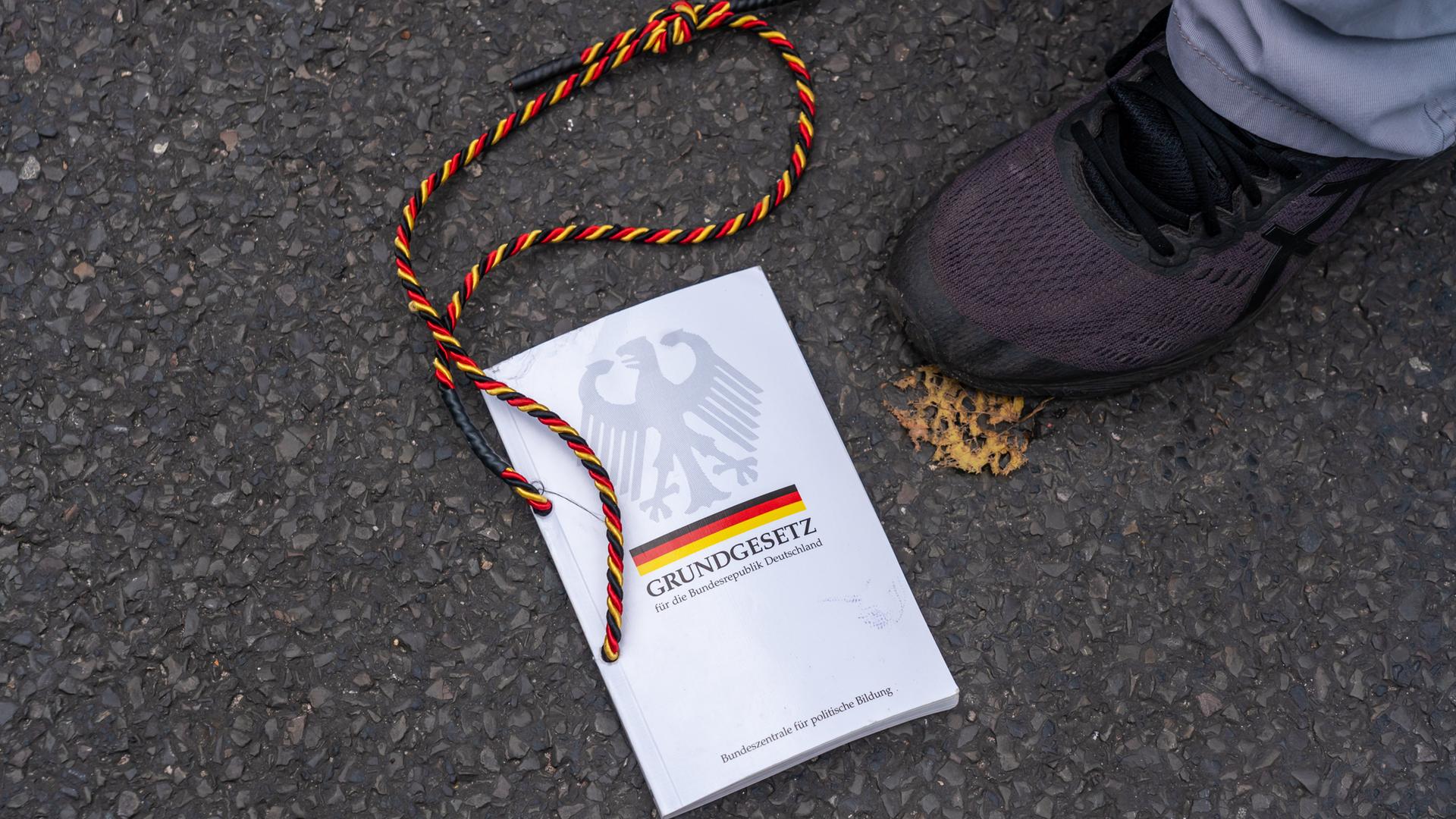

79 Prozent bekennen sich zur Demokratie. Gleichzeitig sagt fast ein Viertel der Befragten, die Demokratie in Deutschland funktioniere nicht. Nur noch 52 Prozent halten die Demokratie, wie sie bei uns läuft, für effizient.

Wer unzufrieden mit der Demokratie ist, vertraut auch den Institutionen nicht mehr: Das Vertrauen ist hier stark gesunken von knapp 62 und vor vier Jahren auf 50,5 Prozent.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass es nicht gerecht zugeht. Die Meinungen, wie eine Demokratie sein soll, unterscheiden sich stark – etwa zwischen der liberaldemokratischen Idee mit Machtkontrollen und Minderheitenschutz und einer autoritären Version, die die Macht der Mehrheit stark betont.

Libertär-autoritäre Einstellungen als Brücke in den Rechtsextremismus

25 Prozent der Befragten vertreten eine libertär-autoritäre Ideologie, die Menschen nach Leistung und Nützlichkeit bewertet. Sie vereint individualistische mit neoliberalen und autoritären Vorstellungen vom gesellschaftlichen Miteinander. Im Mittelpunkt stehen radikal verstandene individuelle Freiheit und Wettbewerbsfähigkeit und die Idee, jeder solle auf sich selbst achten.

Diese Gruppe neigt mit 13,5 Prozent deutlich stärker zu einem rechtsextremen Weltbild und zu politischer Gewalt. Die libertär-autoritäre Mentalität öffnet menschenfeindlichen Vorstellungen den Weg in die Mitte.

...und was ist eigentlich mit dem Klimawandel?

Nur noch 56 Prozent sehen den Klimawandel als „große Bedrohung für das Land“. In den letzten beiden Studien waren es noch 70 Prozent. Umgekehrt weist ein Drittel der Befragten die Aussage der Bedrohung zurück – zuvor waren es nur etwa 10 Prozent.

Der Anteil derer, die eine klimaprogressive Haltung vertreten, sinkt auf 51 Prozent. Die Haltung zum Klimaschutz geht einher mit der Haltung zur Demokratie. Befragte mit klimapolitisch regressiver (rückschrittlicher) Haltung sind in Bezug auf liberale Demokratie distanziert.