An Schulen in Deutschland gibt es immer mehr rechtsextreme Vorfälle. Das ist Ergebnis einer Recherche der Wochenzeitung „Die Zeit“ aus dem Jahr 2025 bei den Innenministerien der Bundesländer. Laut den vorliegenden Daten ist der Anstieg zum Teil sprunghaft.

Dabei gehen Fachleute davon aus, dass Schulen nicht alle Fälle melden – aus Zeitmangel, Sorge vor dem Imageschaden oder fehlendem Problembewusstsein.

Auch in Sachsen ist dieser Trend zu beobachten. Er verursacht Angst und Sorge bei Lehrerinnen und Schülern. Und er erschwert das Vermitteln demokratischer Werte. Verschiedentlich wird eine bessere Unterstützung von Lehrenden gefordert.

Zumal es dem Land generell an Lehrkräften fehlt: Laut Bildungsgewerkschaft GEW mehr als 3.300. Das Kultusministerium spricht von mindestens 1.400 fehlenden Vollzeitlehrkräften. An manchen Schulen fällt regelmäßig jede fünfte Stunde aus.

Rechtsextremismus an Schulen in Sachsen steigt

Nicht nur die Zahl, auch die Qualität rechtsextremer Vorfälle habe zugenommen, sagt Nina Gbur, Geschäftsführerin des Netzwerks Demokratie und Courage in Sachsen. Es bietet für Schulen Beratung zum Umgang mit Rechtsextremismus.

Lehrkräfte berichteten, das Selbstbewusstsein, mit dem Menschenverachtendes geäußert wird, habe deutlich zugenommen. Inzwischen fielen auch jüngere Jugendliche und Kinder im Grundschulalter durch rechtsextreme Vorfälle auf, manchmal auch ihre Eltern.

Über Chatgruppen und soziale Netzwerke kommen schon Grundschulkinder in Kontakt mit rechtsextremen Parolen.

Der sächsische Kultusminister Conrad Clemens (CDU) nennt Rechtsextremismus und rechte Jugendkultur die „größte gesellschaftliche Herausforderung, die wir aktuell an Sachsens Schulen haben“.

Hitlergrüße, Kundgebungen, Drohungen: Große Bandbreite rechtsextremer Vorfälle

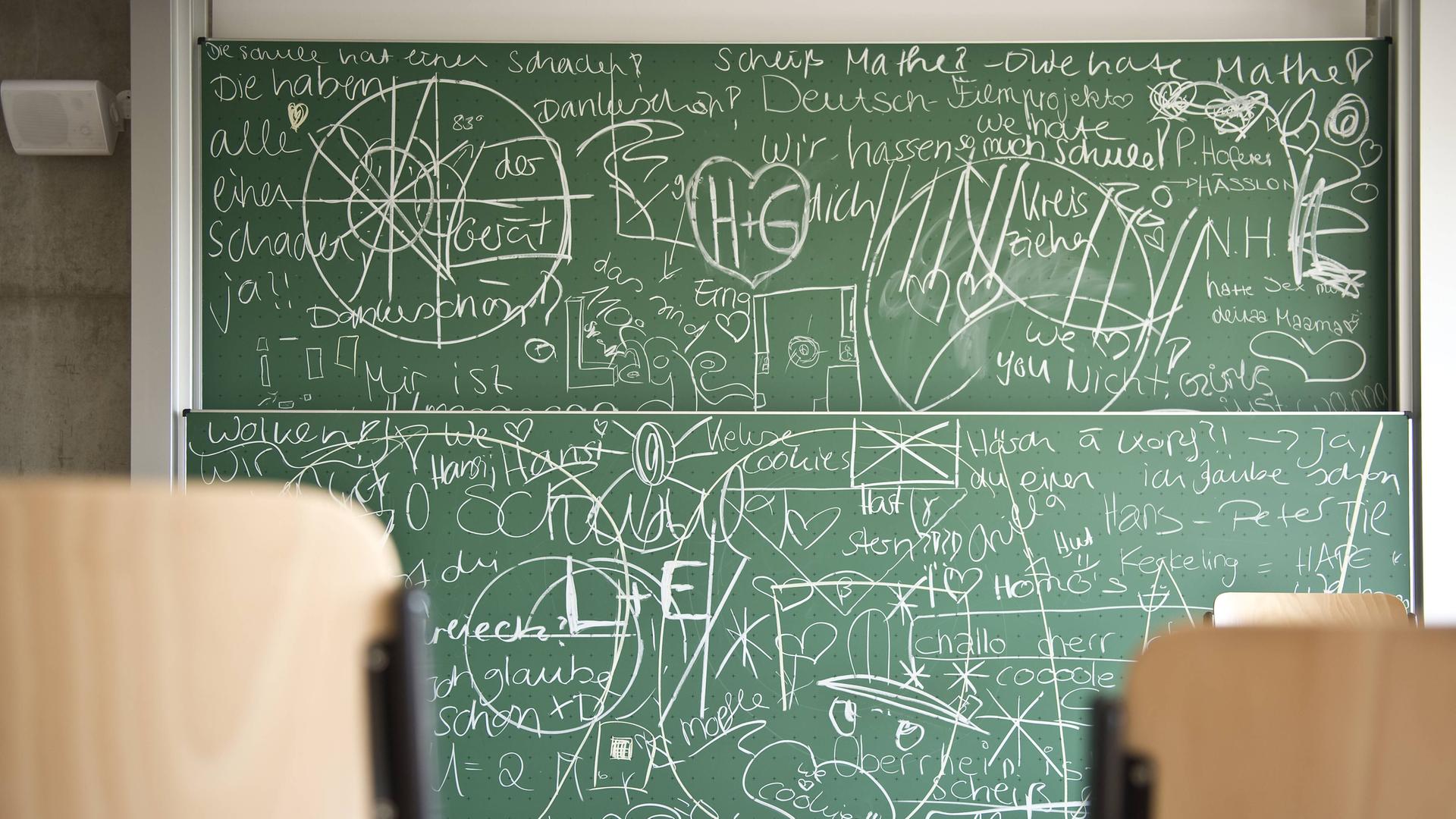

Rechtsextremismus zeigt sich an Schulen in Deutschland in ganz unterschiedlicher Art und Weise. In Sachsen reichen die Vorfälle von Hakenkreuzen und Hitlergrüßen auf dem Schulgelände über antisemitische und rassistische Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern.

Immer häufiger seien auch digitale Räume betroffen: Extremistische Inhalte werden etwa in Klassenchats geteilt. Vereinzelt traten nach Angaben des Kultusministeriums auch rechtsextreme Gruppierungen im Umfeld von Schulen in Erscheinung, beispielsweise durch Kundgebungen – unter anderem durch die rechtsextreme Kleinpartei „Der III. Weg“ und die rechtsextremen „Freien Sachsen“.

Lehrerinnen und Lehrer berichten – etwa aus Furcht vor Bedrohungen durch Rechtsextreme oftmals ausschließlich anonym – von Jugendlichen mit T-Shirts rechtsextremer Parteien oder dass Kinder beispielsweise rechtsextremen Hip-Hop oder Lieder aus dem Kanon der Nationalsozialisten mit in den Unterricht oder auf den Pausenhof bringen. Oder etwa auch von Schülern, die im Kunstunterricht ein KZ getöpfert haben.

Dass die Sorge von Lehrerinnen und Lehrern, von Rechtsextremen bedroht zu werden, nicht unbegründet ist, zeigt etwa ein Fall, der im Frühjahr 2025 öffentlich wurde: Eine Lehrerin setzt sich für die Holocaust-Aufarbeitung ein – und wurde im sächsischen Oelsnitz von mehreren Tätern bedroht. Unter anderem wurde ihr zugerufen: „Wir schicken dich ins KZ“.

Drohungen gegen Lehrkräfte gehen laut dem Soziologen Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal vor allem im ländlichen Raum nicht nur von jungen Menschen aus, sondern teilweise auch von ihren Eltern.

Folge: Vermittlung demokratischer Werte schwieriger

Neben Lehrkräften mache der offen gezeigte und in gewisser Weise normalisierte Rechtsextremismus auch Schülerinnen und Schülern Angst, berichtet etwa Abiturientin Amy Kirchhoff, Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen.

Das gelte besonders für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber auch für nicht-heterosexuelle und queere Schüler*innen und solche, die sich offen gegen Rechtsextremismus stellen.

Für Lehrkräfte spielt nicht nur die Furcht vor Bedrohungen eine Rolle. Vor allem an Orten, an denen die AfD hohe Wahlergebnisse erzielt hat, sei es für sie oftmals eine große Herausforderung, für demokratische Werte einzustehen, meint Lehrergewerkschafter René Michel. In Orten in Sachsen vereinte die AfD bei der Bundestagswahl 2025 teilweise fast 40 Prozent der Wählerstimmen auf sich.

Der sächsische Landesverband der AfD gilt als gesichert rechtsextrem.

Dazu kommt: Manche Lehrkräfte stehen selbst am rechten Rand und nicht alle nehmen Rechtsextremismus als Problem wahr.

Hilfen für Lehrer im Umgang mit Rechtsextremismus

Richtlinien für den Umgang mit politischen Diskussionen und Haltungen im Unterricht liefert der “Beutelsbacher Konsens”. Er ist seit den 70er-Jahren anerkannter Grundsatz für politische Bildung. Demnach müssen kontroverse Positionen im Klassenraum zugelassen werden. Schüler und Schülerinnen sollen politische und gesellschaftliche Fragen verstehen und eine eigene Haltung dazu entwickeln können. Sie dürfen aber nicht zu einem Standpunkt gedrängt werden.

Lehrkräfte sollen sich also vor allem neutral und demokratisch verhalten. Allerdings bezieht sich das Neutralitätsgebot lediglich auf demokratische Parteien. Positionen, die dem Grundgesetz widersprechen müssten als solche klar benannt werden, so Lehrergewerkschafter René Michel.

Wie herausfordernd der Spagat zwischen Treue zur Demokratie und dem Umgang mit der AfD für Lehrer sein kann, lässt eine Aussage von Sachsens CDU-Kultusminister Clemens erahnen: Er verweist ebenfalls auf den Beutelsbacher Konsens – ist mit Blick auf den Umgang mit der AfD im Unterricht aber zurückhaltend. Er sagt, es sei „ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in den Verdacht geraten, dass wir hier irgendwie als Schule gegen eine gewisse Partei arbeiten“. Stattdessen gehe es darum, denen den Rücken zu stärken, die sich für Demokratie einsetzen.

Im Internet stellt das sächsische Kultusministerium auf einem Portal Informationen zu Unterstützung und Beratung für Schulen gegen Rechtsextremismus zur Verfügung.

Schulberaterin Gbur hat beobachtet, dass das Problembewusstsein für Rechtsextremismus an Schulen in Sachsen in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Es wendeten sich auch immer mehr Schulen – Lehrerinnen ebenso wie Schüler – wegen rechtsextremer Vorfälle an die unabhängige Beratungsstelle Netzwerk Demokratie und Courage in Sachsen.

Auch bei Ministerium und Schulbehörden gebe es mehr Sensibilität dafür, dass rechtsextreme Vorfälle ein Problem darstellen, so Gbur. In den vergangenen 20 Jahren habe sich viel getan – es sei ein wesentlicher Unterschied zu den „Baseballschlägerjahren“.

Forderungen nach besserer Unterstützung von Lehrern

Trotz dieses gestiegenen Problembewusstseins fehle es Schulen jedoch häufig an klaren Strukturen und Regeln, erklärt Schulberaterin Gbur. Hilfreich seien beispielsweise abgestimmte Handlungsleitfäden, die Zuständigkeiten und Abläufe in einem Fall von offen gezeigtem Rechtsextremismus festlegen. Oder auch Diskriminierungsschutzkonzepte. So können Schulen per Schulordnung rechtsextreme Modemarken oder Parteisymbole verbieten.

Zwar wurde als Reaktion auf offene rechtsextreme Tendenzen in den Jahren seit 2015 an sächsischen Schulen die politische Bildung ausgeweitet.

Doch es fühlen sich längst nicht alle Lehrkräfte verantwortlich, wenn es darum geht, Rechtsextremismus in ihrem Unterricht anzusprechen. Deshalb setzt Amy Kirchhoff vom Landesschülerrat auf politische Bildung als Querschnittsthema. „Grundsätzlich muss jede Lehrkraft die Kompetenz haben, über Politik zu sprechen“, sagt die 18-Jährige.

Mehr Sensibilisierung und Bildung sind wichtig, um dem Rechtsextremismus an sächsischen Schulen erfolgreich etwas entgegenzusetzen. Im Alltag ist das aber nicht immer ganz leicht.

Doch es gibt Erfolgserlebnisse. Schulberaterin Nina Gbur erzählt beispielsweise von einem Jungen, den sie kaum wiedererkannt habe. „Letztes Jahr hatte der eine Glatze, und jetzt hat er uns freudig auf dem Flur begrüßt.“ Er habe gewusst, dass es einen Projekttag gibt, bei dem es um Diskriminierung und Ausgrenzung geht. „So was gibt es auch“, sagt sie, wenn es auch „nicht die alltäglichen Meldungen“ seien.

Audiobeitrag: Lars Hendrik Beger & Alexander Moritz / Onlinetext: Annette Bräunlein