Manche Sätze sagen sich einfacher, als sie sind: "Sterben gehört zum Leben" gehört dazu. Sterbebegleiter sollen dabei unterstützen: Mehr als 100.000 Menschen arbeiten ehrenamtlich oder hauptberuflich in den Einrichtungen des deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Dabei machen stationäre Hospize nur einen verschwindend geringen Teil der Hospizbewegung aus. In Deutschland gibt es 250 Häuser für Erwachsene, 18 für Kinder und Jugendliche, heißt es beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband.

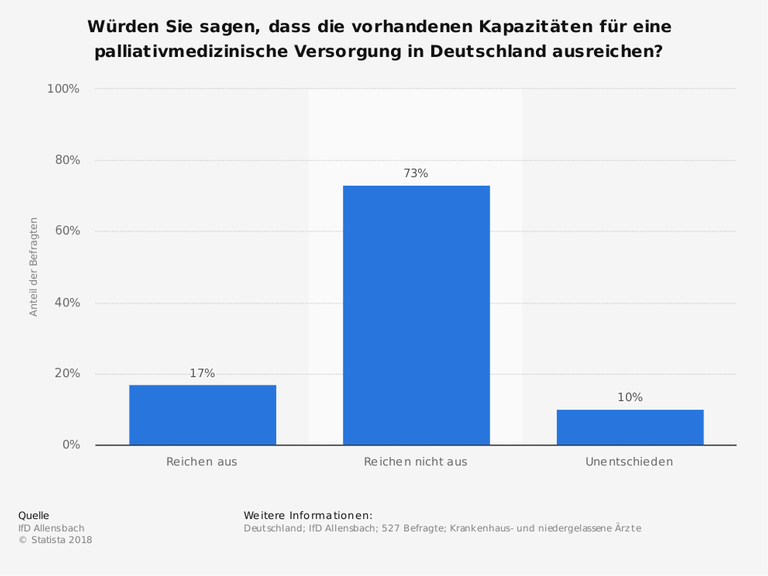

Dass all das, was moderne Palliativmedizin kann, selten Anwendung findet, liegt auch daran, dass laut Bundesärztekammer von den gut 300.000 Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland praktizieren, nur etwa 14.000 eine Zusatzausbildung in Palliativmedizin haben, also nicht einmal fünf Prozent.

Serie "Statistik & Story" – Statistiken und die Geschichten dahinter

- 7073 Menschen sind 2020 durch Tretminen gestorben: Wer stellt die heimtückischen Waffen noch her?

- 200 bis 300 Menschen werden täglich als vermisst gemeldet: Wenn Menschen verschwinden

- 90 Milliarden Bäume: Wem gehört der deutsche Wald?

- 188 Milliarden Kubikmeter Wasser: Der Verteilungskampf hat begonnen

- 160.000 zivile Passagierdrohnen im Jahr 2050? Milliarden-Investitionen in Flugtaxis

Manuskript

Es sind auch hier besondere Momente. Wenn Daniel LeBel sein Instrument spielt und die Klänge der südfranzösischen Zither durch die weiten Flure des Hopizes „Leuchtfeuer“ hallen, setzen sich ein paar Bewohner ins Wohnzimmer, um zuzuhören. Andere, die nicht mehr aufstehen können, lassen die Tür offenstehen – und wieder andere gucken unbeeindruckt weiter Fernsehen. Den Frankokanadier kränkt das nicht – seine Musik ist ein Angebot, und viele sind dankbar dafür.

„Die Pfleger setzen sich manchmal ins Treppenhaus dazu, und ich hatte oft die Resonanz, dass, während ich spiele, sich akute Fälle und Unruhe beruhigen.“

„Hamburg Leuchtfeuer“ war 1998 eines der ersten Hospize des Stadtstaats. In den Jahren zuvor waren es Aktivisten aus der AIDS-Hilfe, die Geld sammelten und begannen, ein Netzwerk für Menschen mit HIV und AIDS aufzubauen. Schnell jedoch wuchs Leuchtfeuer aus diesen Anfängen heraus, fand Förderer in der bürgerlichen Mitte der Stadt – vom Handwerkspräsidenten bis zur Evangelischen Bischöfin.

Josef Reppenhorst, einer der ersten Mitarbeiter von Hamburg Leuchtfeuer, erinnert sich noch gut an die dramatischen Anfänge: „Zu dieser Zeit, 1993/1994, war AIDS ja noch ein wahnsinnig stigmatisiertes Thema, es war keine normale Erkrankung. Und die Pflege- und Betreuungssituation von Menschen mit AIDS war, gelinde gesagt, katastrophal. Menschen, die Freunde und Familienmitglieder an AIDS verloren haben, waren total überfordert.“

Josef Reppenhorst und seine Mitstreiter entschieden sich damals für einen Standort mitten auf St. Pauli, dem Vergnügungsviertel Hamburgs. Das Hospiz liegt nur wenige hundert Meter von der Reeperbahn entfernt in einer ruhigen Seitenstraße.

Sterben als wichtiger Teil des Lebens

Vorbild für Hamburg Leuchtfeuer war das „London Lighthouse“, das Elton John in den 80er-Jahren maßgeblich mitfinanziert hatte. Auch das war für AIDS-kranke Menschen konzipiert. Hospize gab es in England allerdings schon früher. 1967 gründete die Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders in London mit dem St. Christopher‘s Hospice das erste stationäre Hospiz. Der Grundgedanke: Sterben wieder als wichtigen Teil des Lebens ins öffentliche Bewusstsein zu rufen.

Dabei machen stationäre Hospize nur einen verschwindend geringen Teil der Hospizbewegung aus. In Deutschland gibt es 250 Häuser für Erwachsene, 18 für Kinder und Jugendliche, heißt es beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Immer, so Thomas Klie, Rechtswissenschaftler und im wissenschaftlichen Beirat des Verbandes, gehe es aber um den menschlichen Umgang mit Sterbenden:

„Die Geschichten sind Legion, dass Menschen im Krankenhaus – im Flur oder in der Abstellkammer – gestorben sind, ohne Begleitung. Also, eine Medizin, die eigentlich nur aufs Heilen ausgerichtet ist, konnte und kann mit dem Sterben nur begrenzt gut umgehen. Und die Hospizbewegung hat das thematisiert und steht eigentlich für das Versprechen: Leben und Sterben, da wo ich hingehöre.“

Säkularisierung des Sterbens

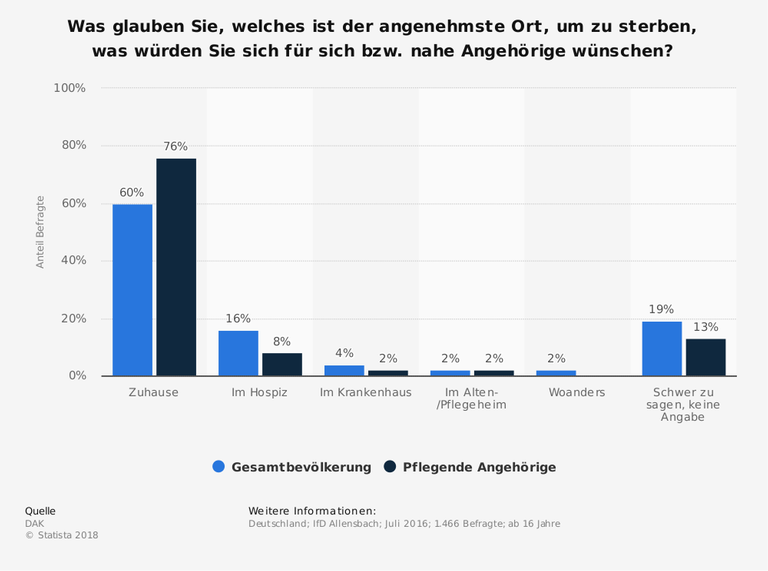

Im Idealfall heißt das, Sterben zu Hause, in Würde, gut versorgt und begleitet von zugewandten Menschen – mit diesem Ziel entstanden überall in Deutschland in den 80er-Jahren Hospizgruppen. Teils waren sie kirchlich initiiert, teils bürgerschaftlich getragen.

Der Name „Hospiz“ stammt aus dem Mittelalter. Damals wurden an den Pilgerwegen Schutzhütten als Zufluchtsorte gebaut. Die moderne Hospizbewegung, sagt Thomas Klie, habe diese Kirchentradition aufgegriffen – und gleichzeitig zur Säkularisierung des Sterbens beigetragen.

„Weil Hospize sind nicht an einen Glauben gebunden, sie sind für alle da. Und insofern könnte man sagen: Hier leisten Kirchen einen wichtigen Beitrag dazu, dass ein gutes und auch spirituell eingebundenes Sterben für alle Bürgerinnen und Bürger möglich ist und wird. Sie bieten sicherlich auch ihre seelsorgerischen Angebote an und halten sie vor, aber sie tun das zurückhaltend.“

Innenansicht – was geschieht im Hospiz ?

Das Hamburger Hospiz Leuchtfeuer versteht sich als offenes Haus, offen für alle Lebensformen. Schon zur Eröffnung 1998 hatte die medizinische Entwicklung dazu geführt, dass Menschen mit AIDS eine deutlich höhere Lebenschance hatten – das Krankheitsbild spielte keine Rolle mehr für die Aufnahme.

Fast 95 Prozent der Schwerstkranken, die hier heute versorgt werden, haben eine fortgeschrittene Krebserkrankung. Auch Angelika Mincke. Sie wollte eigentlich nicht in einem Hospiz, sondern zu Hause sterben.

Doch dann ging es ihr gesundheitlich immer schlechter – ein austherapiertes Magenkarzinom, HIV, Hepatitis C – die 63-Jährige konnte nicht mehr gut ambulant versorgt werden. Freunde organisierten deshalb innerhalb weniger Tage einen Platz bei „Leuchtfeuer“. Hier wollte sie hin – und nirgendwo anders sonst.

„Hier läuft keiner mit so einem aufgesetzten Heiligenschein rum, mit der muss man um Gottes willen ganz behutsam umgehen, das hat so eine Normalität. Und das ist das, was ich auch möchte. Normalität im Sterben und mit dem Sterben. Die lebe ich selber auch.“

Die schmale Frau liegt in einem der elf Zimmer des Hospizes: Damit ist „Leuchtfeuer“ eine Einrichtung mittlerer Größe – mehr als 16 Betten sind in den Rahmenvereinbarungen nach Sozialgesetzbuch V für Hospize nicht vorgesehen.

Draußen an der Tür steht ihr Name, drinnen hat sie es sich in ihrem Bett mit einer Reihe von Kuscheltieren gemütlich gemacht. Angelika Mincke kann hier ihren eigenen Rhythmus leben, ganz anders als in manchen Krankenhäusern, die sie im Laufe ihrer langen Leidensgeschichte gesehen hat.

„Hier kommt keiner rein und haut mir morgens um sieben schon so einen Waschlappen ins Gesicht, ob ich möchte oder nicht. Jeder kann hier wachwerden, wann er möchte, dann wird man gefragt, was man frühstücken möchte.“

Das Hospiz beschäftigt einen eigenen Koch, Wünsche werden, wenn möglich, erfüllt.

Bedingung für den Einzug ist ein ärztliches Attest

Voraussetzung für die Aufnahme in ein Hospiz ist ein ärztliches Schreiben, dass die Erkrankung weit fortgeschritten ist und eine Therapie keinen Erfolg mehr verspricht. Zudem muss die Symptomlast so hoch sein, dass eine Versorgung in anderen Einrichtungen oder zu Hause nicht mehr möglich ist. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, und ein Platz frei ist, können Sterbende im Hospiz „Leuchtfeuer“ in Hamburg einziehen, meist für vier bis fünf Wochen, sagt die Leiterin Mareike Fuchs.

„Für uns ist bei der Aufnahme hier in unserem Hospiz noch wichtig, dass die Menschen klar und aufgeklärt sind, dass – soweit das möglich ist – sie in ein Hospiz gehen. Wir möchten nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, hier wird noch therapiert, vielleicht noch invasive Therapiemaßnahmen angeboten.“

Hilfreiche Palliativmedizin

Denn im Hospiz geht es nur noch um eine möglichst gute Beherrschung von Schmerzen und anderen Krankheitsbeschwerden. Darum, das subjektive Wohlgefühl der Patientinnen und Patienten in der letzten Lebensphase zu steigern und ihre seelischen Nöte zu lindern.

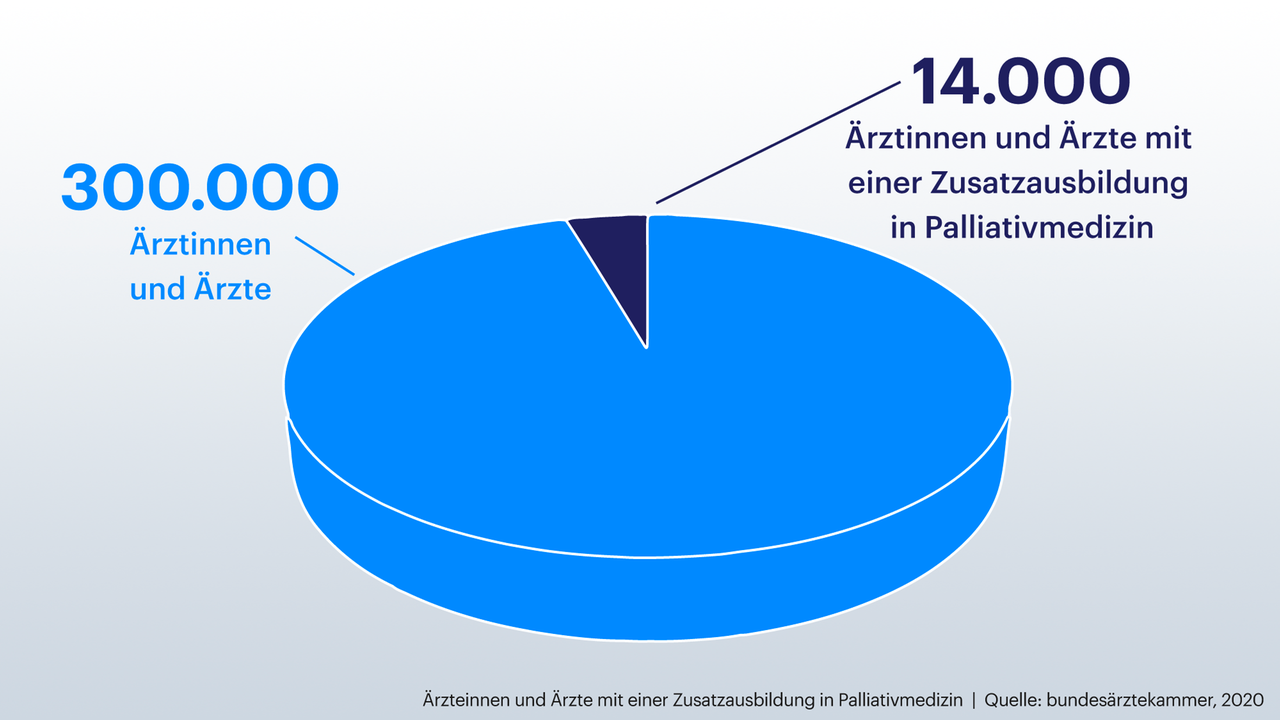

Was in vielen Hospizen gelingt, ist in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern längst nicht der Standard, klagt Maja Falckenberg. Die Palliativmedizinerin weiß: Häufig wird schon nicht darüber gesprochen, was eigentlich nottut.

„Wenn wir uns nicht darüber einigen, ist dieser Mensch sterbend oder nicht, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht gut symptomkontrolliert in den Tod begleiten. Weil Einzelne, die daran beteiligt sind, in diesem Schichtsystem der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, immer wieder versuchen, Leben zu erhalten und Leben zu retten statt Symptomkontrolle in der Sterbephase zu machen.“

Mehr zum Thema Tod:

Maja Falckenberg betreibt zusammen mit zwei Kolleginnen im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel eine Schmerzambulanz. Sie plädiert dafür, mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen frühzeitig festzulegen, was passieren soll, wenn sich die Situation verschlechtert. Bis hin zu der Frage, was im Notfall passieren soll: intubieren, beatmen, reanimieren? Oder nichts von alledem?

„Alle Beschwerden, die dieser Mensch hat, körperlicher oder seelischer Natur, die müssen wir wahrnehmen, und wir müssen einen Plan machen: Wie können wir die jetzt so lindern, dass dieser Mensch in aller Ruhe, mit möglichst wenig Angst und mit wenig Beschwerden stirbt? Dafür müssen wir einen Plan machen und der bedeutet: Inhalt und Zeitabläufe festlegen und dann muss man kontrollieren: Ist das, was ich hier tue, eigentlich auch wirksam? Es hört sich eigentlich ganz einfach an, aber es passiert breit nicht.“

Dass all das, was moderne Palliativmedizin kann, selten Anwendung findet, liegt auch daran, dass laut Bundesärztekammer von den gut 300.000 Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland praktizieren, nur etwa 14.000 eine Zusatzausbildung in Palliativmedizin haben, also nicht einmal fünf Prozent.

Ambulante palliative Unterstützung

Morgendliche Besprechung des Palliativteams „Alten Eichen“ in Hamburg – hier sitzen Medizinerinnen und palliative Care-Pflegefachkräfte zusammen, jede mit einem Laptop vor sich, alle Informationen über Patientinnen und Patienten sind in der elektronischen Akte hinterlegt.

Die Frauen des „Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgungsteams“ besprechen die Dosierung von Medikamenten, aber auch bürokratische Fragen: Sollte ein Hospizantrag gestellt werden? Ist der Versicherungsstatus geklärt? Müssen noch Hilfsmittel angefordert werden? Dann schwärmen die Pflegekräfte und Ärztinnen zum Hausbesuch aus.

Marija Zuparic hat in der Regel fünf Besuche pro Tag auf dem Zettel – mehr ist nicht zu schaffen.

„Man verliert natürlich unheimlich viel Zeit durch die Fahrerei, Parkplatzsuche et cetera. Und je nachdem, was bei dem Patienten ansteht an dem Tag, ist es dann zwischen 30 Minuten und manchmal auch eine Stunde. Und dann hat man noch die Nacharbeit, Rezepte, Dokumentation, Telefonate unter Umständen mit Pflegediensten oder Hausärzten, Onkologen.“

Trotzdem hat Marija Zuparic mehr Zeit für ihre Patienten als ein ambulanter Pflegedienst, den sie ergänzt. Denn sie hat die Kenntnisse, Menschen mit sehr komplexen Symptomlasten zu helfen.

„Da sind Medikamente drin, in Tablettenform, in Zäpfchenform, Ampullen. Da sind Abführmaßnahmen drin, Verbandsmaterial, das, was man so brauchen könnte.“

Marija Zuparic schultert den fünf Kilo schweren Rucksack und klingelt bei Ronald Sick. Der 66-Jährige leidet unter einem Tumor im Kiefer. Er bekommt starke Schmerzmittel – doch am Wochenende hatte er eine heftige Schmerzattacke.

„Dann war mir schwarz vor Augen, ich habe Sterne gesehen, das war nicht schön, da hatte ich Panik. Ja, da hatte ich richtig Angst.“

Dennoch will er zu Hause bleiben – zum Sterben weder ins Krankenhaus noch ins Hospiz. Marija Zuparic hört die Lunge ab, überprüft die Tablettenbestände und rät zu einem Hausnotruf, der mit der Nummer des Palliativteams gekoppelt werden kann, damit in der Not schnell Hilfe da ist.

Acht solcher spezialisierten Teams gibt es in Hamburg, sie haben sich die Stadt aufgeteilt, damit die Wege kurz bleiben. Zehn Kilometer Radius. Sonst, sagt Teamchefin Annette Rommel, funktioniert es nicht.

„Wir haben kein Blaulicht, wir fallen auch nicht vom Himmel, aber wir sollten schon in einer halben Stunde da sein. Und unser Ziel ist es immer, bei Aufnahme, so eine Komplettübersicht zu gewinnen und so einen Plan zu entwickeln, was könnte passieren, wenn.“

Die Rolle der Krankenkassen

Die Versorgung von schwerstkranken Patienten im Sinne der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Sie kann von einer Hausärztin oder einem Onkologen verordnet werden.

Maja Falckenberg hat 2008 das erste Palliativteam in Hamburg aufgebaut – und fühlte sich dabei von Politik und Krankenkassen unterstützt. Die ambulante Versorgung schwerstkranker, sterbender Menschen funktioniert hier ihrem Eindruck nach gut. Aber in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, sagt die Palliativmedizinerin, sei eine solch spezialisierte Palliativversorgung zu Hause häufig kaum zu stemmen. Die Fahrzeiten seien lang, das Personal knapp.

„Sie brauchen ja immer einen gewissen Pool an kompetenten Leuten, also, ich will auch nicht 30 Tage im Monat Rufdienst haben. Aber was soll ich denn machen in Brandenburg, wenn ich nur einen halben Kollegen habe? Und wirtschaftlich muss das auch alles laufen. Und in Regionen, wo wenig Menschen leben, wird es dann schwierig.“

Ein neuer Rahmenvertrag, der Umfang und Honorierung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung im Detail regelt, wird derzeit zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern noch verhandelt. Maja Falckenberg fürchtet, dass ein wesentlicher Punkt wieder unter den Tisch fallen wird: Die psychosoziale Betreuung von Sterbenden und ihren Familien. Zwar seien die Krankenkassen verpflichtet, die ärztliche, pflegerische und psychosoziale Versorgung sterbender Menschen zu tragen.

„Aber, dass das spezialisierte Kräfte sind, nämlich Psychoonkologinnen, die das machen sollen, das stand da nicht mit drin. Und deshalb sagen die Krankenkassen: das müssen Sie querfinanzieren. Also, Sie kriegen für den Tag, wenn Sie besuchen, eine Pauschale. Und ob der Psychologe nun dazukommt oder nicht – das wird nicht extra honoriert.“

Fünf Prozent der Kosten werden über Spenden gedeckt

2015 trat das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft. Das Ziel: die medizinische, pflegerische, psychologische und seelsorgerische Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase in Deutschland zu verbessern und einen flächendeckenden Ausbau der Versorgung zu fördern.

Was die Finanzierung der stationären Hospize angeht, macht das Gesetz klare Vorgaben: Die Krankenkassen tragen 95 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Bleibt eine Finanzierungslücke von fünf Prozent. Die müssen Hospize durch Spenden decken. Mareike Fuchs, die Leiterin von „Leuchtfeuer“ in Hamburg, sieht darin nicht nur ein Problem.

„Dieses bürgerliche Engagement, Gesellschaft immer wieder aufmerksam zu machen auf diese Themen, zu sagen: Du wirst gebraucht, du sollst diese Arbeit unterstützen, das Sterben ist auch dein Leben. Das ist ja ein Weg, der uns ja allen vorgezeichnet ist. Diese mindestens noch fünf Prozent Spendenanteil spiegeln das immer noch wider.“

Dazu kommt: Viele der Angebote, die sie hier für besonders wichtig halten, sind keine Kassenleistung: Kunsttherapie etwa, Musiktherapie, oder auch der eigene Koch. Dafür braucht es Spenden. Und – Ehrenamtliche.

Bei Leuchtfeuer sind es etwa 70 Menschen, die das Hospiz in ihrer Freizeit unterstützen. Sie helfen am Empfang oder bei der Essensausgabe, reparieren, was zu reparieren ist. Oder sie engagieren sich als Sterbebegleiter. Wie Daniel LeBel, der nicht nur regelmäßig zum Musizieren ins Haus kommt.

Ehrenamt und Sterbebegleitung

„Eine Frau, die ich begleitet hatte vor ein paar Jahren, wünschte sich zu Weihnachten Gans, was vom Restaurant, und ein Glas Wein. Das kann man arrangieren. Oder Bewohner, die sich wünschen ein letztes Mal in ihre eigenen vier Wände zu gehen, zu sortieren, ein paar Sachen zu holen. Das sind kleine Wünsche, neben den Einkäufen. Das kann so ein Haus nicht alleine leisten mit Hauptamtlichen. Dafür sind wir da.“

Daniel LeBel hat im Hospiz eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht, um mit solchen Situationen gut umgehen zu können. In ganz Deutschland sind es unterschiedlichste Träger, die eine solche Ausbildung anbieten.

Auch Irene Klein hat eine halbjährige Schulung durchlaufen, bevor sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Sterbebegleiterin begann. Die 65-jährige besucht Sterbende zu Hause oder im Pflegeheim. Zurzeit kümmert sie sich einmal die Woche um eine Frau, die an COPD, einer schweren, unheilbaren Lungenerkrankung leidet.

„Da geht es überwiegend um Nähe, Geborgenheit, einfach diese Gewissheit, dass sie eben nicht alleine sind, sondern dass sie eben jemanden haben zum Sprechen, zum Austausch für Fragen und Anliegen, aber auch für alle Arten von Gesprächen stehen wir zur Verfügung. Es kann auch mal Mensch ärgere dich nicht gespielt werden, das richtet sich eben immer ganz intensiv nach demjenigen, den wir begleiten.“

Einmal im Monat bekommen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Hospizdienst eine Supervision, um sich über die eigenen Gefühle und Ängste auszutauschen. Aber Irene Klein sieht die Sterbebegleitung weniger als Belastung, sondern mehr als Bereicherung. Und hat durch die Hospizarbeit gelernt, besser auf sich achtzugeben.

„Ich bin auch mutiger geworden, zu sagen: Ach nee, ich mache heute mal einen Tag nur für mich. Meine Lebensqualität hat durch diese Arbeit zugenommen, ob Sie es glauben oder nicht.“