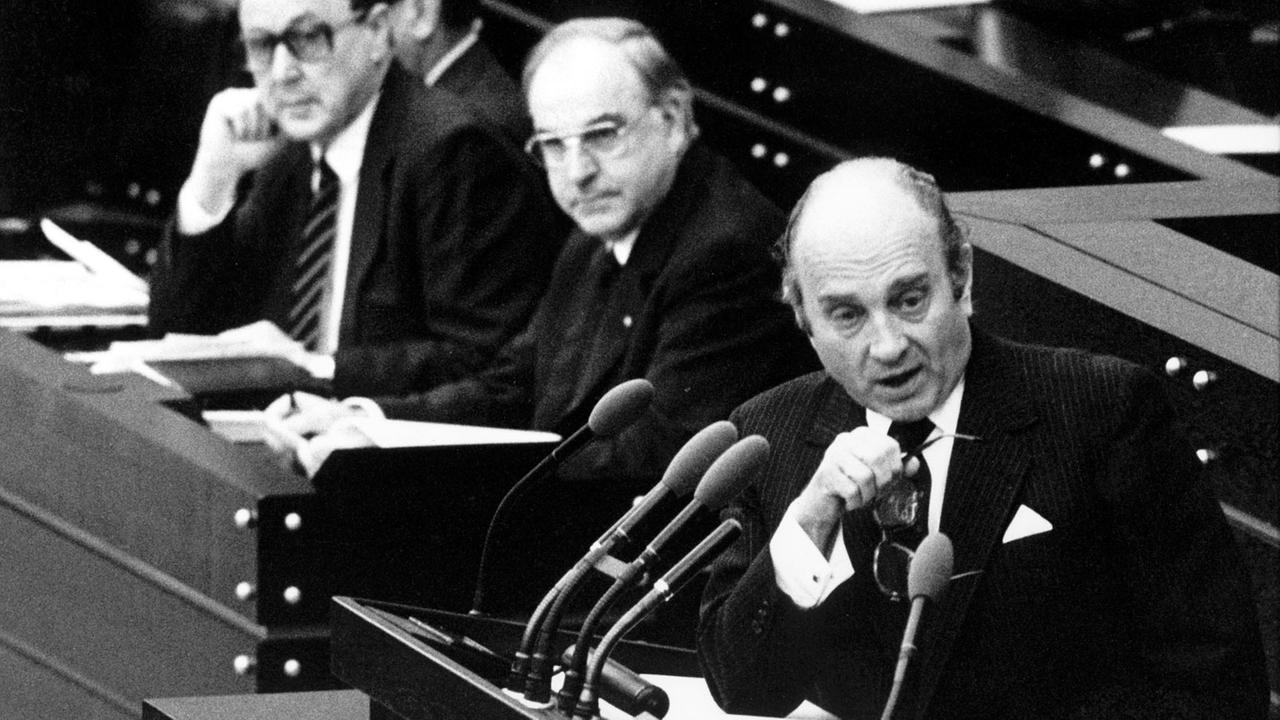

Es war eine denkwürdige Bundestagssitzung, der Höhepunkt eines wahren Polit-Krimis in Bonn. Vor 40 Jahren, am 1. Oktober 1982, stürzte der Bundestag zum ersten und bisher einzigen Mal einen Kanzler. Der Sozialdemokrat Helmut Schmidt musste seinen Platz räumen für den CDU-Mann Helmut Kohl. Aber dieses konstruktive Misstrauensvotum fiel knapp aus – und es war heiß umstritten.

„Wenn wir heute einen anderen Bundeskanzler wählen, so machen wir legitimen Gebrauch von Artikel 67 des Grundgesetzes!“

„Vor gerade zwei Jahren hat der Wähler eindeutig zugunsten der sozialliberalen Koalition entschieden – deshalb müssen wir ihn fragen, bevor wir dies ändern!“

„Ein Anschlag auf unsere Verfassung!“

„Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden, und ich bitte, mich ausreden zu lassen! Noch habe ich das Recht, hier zu reden!“

Die Abgeordneten Rainer Barzel, Hildegard Hamm-Brücher, Heiner Geißler und Bundeskanzler Helmut Schmidt. Menschen im ganzen Land verfolgten diese Regierungskrise gebannt, wie ARD-Radiomoderator Günter Windschild damals berichtete.

„Es gibt sehr viele Informationen, Meldungen darüber, dass sogar in Werkhallen und Büros Fernsehgeräte und Radios eingeschaltet sind – in den Hamburger Stadtbussen, man höre und staune, wurden die Fahrgäste sogar über das Autoradio informiert,“

Denn es war umstritten, dass hier ein Kanzler gestürzt und ein anderer gewählt wird – ohne vorherige Bundestagswahl. Die rechtliche Lage allerdings war unumstritten. Wichard Woyke, Professor für Politikwissenschaft in Münster:

„Im Grundgesetz steht ja drin, dass die Möglichkeit, einen anderen Bundeskanzler zu wählen, besteht, in einem konstruktiven Misstrauensvotum.“

„Vor gerade zwei Jahren hat der Wähler eindeutig zugunsten der sozialliberalen Koalition entschieden – deshalb müssen wir ihn fragen, bevor wir dies ändern!“

„Ein Anschlag auf unsere Verfassung!“

„Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden, und ich bitte, mich ausreden zu lassen! Noch habe ich das Recht, hier zu reden!“

Die Abgeordneten Rainer Barzel, Hildegard Hamm-Brücher, Heiner Geißler und Bundeskanzler Helmut Schmidt. Menschen im ganzen Land verfolgten diese Regierungskrise gebannt, wie ARD-Radiomoderator Günter Windschild damals berichtete.

„Es gibt sehr viele Informationen, Meldungen darüber, dass sogar in Werkhallen und Büros Fernsehgeräte und Radios eingeschaltet sind – in den Hamburger Stadtbussen, man höre und staune, wurden die Fahrgäste sogar über das Autoradio informiert,“

Denn es war umstritten, dass hier ein Kanzler gestürzt und ein anderer gewählt wird – ohne vorherige Bundestagswahl. Die rechtliche Lage allerdings war unumstritten. Wichard Woyke, Professor für Politikwissenschaft in Münster:

„Im Grundgesetz steht ja drin, dass die Möglichkeit, einen anderen Bundeskanzler zu wählen, besteht, in einem konstruktiven Misstrauensvotum.“

Die entscheidende Rolle der FDP

1972 war ein solches Misstrauensvotum noch gescheitert. Diesmal funktionierte es, weil die FDP die Seiten wechselte: raus aus der seit 13 Jahren regierenden sozialliberalen Koalition mit der SPD und hin zur Union. Im Drei-Parteien-Parlament hatten die Liberalen – obwohl kleinste Fraktion – eine ungeheure Macht, die sie bei dieser Gelegenheit zu nutzen wussten.

„Nach der Art des Koalitionsbruchs war es der Verrat am Wähler!“, sagt der FDP-Politiker Gerhart Baum, damals Bundesinnenminister.

„Nach der Art des Koalitionsbruchs war es der Verrat am Wähler!“, sagt der FDP-Politiker Gerhart Baum, damals Bundesinnenminister.

Vor der Bundestagswahl 1980 hatte die FDP sich auf vier Jahre sozialliberale Koalition festgelegt – und damit einen Wahlerfolg errungen. War es jetzt fair, wenn sie schon nach zwei Jahren zur Union überlief? Es war allerdings eine monatelange Regierungskrise vorausgegangen, Streit etwa über die richtige Wirtschafts- und Sozialpolitik, den der CDU-Politiker Rainer Barzel auskostete:

„Sie kamen, meine Damen und Herren, das war Ihr lautstarkes Versprechen, um das moderne Deutschland zu bauen. Nun gehen Sie, weil Sie ein blühendes Gemeinwesen, das Sie übernahmen, in ein krisengeschütteltes Land verwandelt haben. Das ist die Lage!“

„Sie kamen, meine Damen und Herren, das war Ihr lautstarkes Versprechen, um das moderne Deutschland zu bauen. Nun gehen Sie, weil Sie ein blühendes Gemeinwesen, das Sie übernahmen, in ein krisengeschütteltes Land verwandelt haben. Das ist die Lage!“

Auch der sozialdemokratische Kanzler Helmut Schmidt wollte wirtschaftspolitisch umsteuern. Doch seine SPD stand damals für einen stärker linken Kurs als heute und versagte dem Kanzler die Gefolgschaft. Und die SPD-Linke war es auch, die sich in der Sicherheitspolitik sperrte. Es herrschte wieder Eiszeit zwischen Ost und West, und die Sowjetunion hatte sich ein atomares Übergewicht in Europa erarbeitet. Maßgeblich auf Betreiben des Bundeskanzlers hatte die NATO dann 1979 ihren sogenannten Doppelbeschluss gefasst. Der besagte, vereinfacht: Wir verhandeln über Abrüstung. Wenn aber der Osten seine Raketen nicht abbaut, rüsten wir nach.

Das löste die größte Friedensbewegung aus, die die Bundesrepublik je gesehen hatte. Millionen Menschen gingen gegen den Doppelbeschluss auf die Straße. Und der Streit darüber spaltete auch die SPD: In der Rüstungsfrage musste sich Helmut Schmidt reichlich Kritik aus seiner eigenen Partei anhören, während Parteichef und Ex-Kanzler Willy Brandt den Friedensbewegten zuneigte. Ein gefundenes Fressen für den Oppositionspolitiker Rainer Barzel:

„Hier Brandt und Eppler, da Schmidt und Wischnewski – so kann Deutschland nicht gut regiert werden!“

„Hier Brandt und Eppler, da Schmidt und Wischnewski – so kann Deutschland nicht gut regiert werden!“

Die damalige Angst vor Moskau

Hätte Kanzler Schmidt aber überhaupt eine Chance gehabt, die SPD in der NATO-Frage auf Linie zu bringen? Der Politikwissenschaftler Wichard Woyke winkt ab.

„Wenn Sie mich fragen: Keine!“

So sollte es später die schwarz-gelbe Koalition sein, die Schmidts Kurs gegenüber dem sozialistischen Sowjetreich weiterverfolgte und den NATO-Doppelbeschluss hierzulande durchsetzte.

„Wenn Sie mich fragen: Keine!“

So sollte es später die schwarz-gelbe Koalition sein, die Schmidts Kurs gegenüber dem sozialistischen Sowjetreich weiterverfolgte und den NATO-Doppelbeschluss hierzulande durchsetzte.

Wir haben zurzeit in Moskau einen Diktator, der anders als unter Breschnew Russland als eine Revisionsmacht sieht

Wichard Woyke, Politologe

Der Publizist Peter Bender hatte im WDR schon beim Bruch der sozialliberalen Koalition konstatiert:

„Wer immer in Bonn regiert, der regiert eine andere Bundesrepublik als vor 13 Jahren. Er regiert nicht mehr den Frontstaat der NATO gegen Osten, sondern einen Staat Mitteleuropas. Einen Staat nicht zwischen den Lagern, aber einen Staat, der sich mit einer festen Verankerung im Westen nicht mehr begnügen kann, für den es fast existenznotwendig ist, weiter Partner für den Osten zu bleiben. Einen Staat, der nicht mehr nur Grenze ist, sondern auch Brücke sein muss.“

Und das war alles lange vor Mauerfall, deutscher Einheit und NATO-Osterweiterung. Angst vor Moskau aber gab es 1982 wie 2022. Wichard Woyke warnt allerdings vor Vergleichen zur aktuellen Situation; die Weltordnung habe sich total verändert – sei heute multipolar.

„Aus Moskauer Sicht muss man sehen, dass auch die Perzeption eine andere ist; Wir haben zurzeit in Moskau einen Diktator, der anders als unter Breschnew Russland als eine Revisionsmacht sieht – und das hat er ja schon gezeigt mit dem Überfall auf die Ukraine, mit dem Überfall auf Georgien –, während Breschnew eine Status-Quo-Macht akzeptierte in den 70er- und 80er-Jahren. Das ist eben der große Unterschied zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses.“

Der zweite Unterschied allerdings: Damals verhandelten Nato und Warschauer Pakt. Doch in der Friedensbewegung fürchtete man, dass es letztlich nur um den anderen Teil des NATO-Doppelbeschlusses gehen würde: um die Nachrüstung. So kamen auch beim linken Flügel der SPD radikale Gegenforderungen auf. Der Liberale Gerhart Baum wunderte sich:

„Ich erinnere mich an Gespräche mit damals jungen SPD-Abgeordneten – Schröder, Däubler-Gmelin und andere – die haben gesagt: Der Schmidt muss weg! Und wir müssen raus aus der NATO! Das war damals eine Linie, und ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr das jetzt macht, werdet ihr lange, lange warten müssen, bis ihr wieder regieren könnt!“

„Wer immer in Bonn regiert, der regiert eine andere Bundesrepublik als vor 13 Jahren. Er regiert nicht mehr den Frontstaat der NATO gegen Osten, sondern einen Staat Mitteleuropas. Einen Staat nicht zwischen den Lagern, aber einen Staat, der sich mit einer festen Verankerung im Westen nicht mehr begnügen kann, für den es fast existenznotwendig ist, weiter Partner für den Osten zu bleiben. Einen Staat, der nicht mehr nur Grenze ist, sondern auch Brücke sein muss.“

Und das war alles lange vor Mauerfall, deutscher Einheit und NATO-Osterweiterung. Angst vor Moskau aber gab es 1982 wie 2022. Wichard Woyke warnt allerdings vor Vergleichen zur aktuellen Situation; die Weltordnung habe sich total verändert – sei heute multipolar.

„Aus Moskauer Sicht muss man sehen, dass auch die Perzeption eine andere ist; Wir haben zurzeit in Moskau einen Diktator, der anders als unter Breschnew Russland als eine Revisionsmacht sieht – und das hat er ja schon gezeigt mit dem Überfall auf die Ukraine, mit dem Überfall auf Georgien –, während Breschnew eine Status-Quo-Macht akzeptierte in den 70er- und 80er-Jahren. Das ist eben der große Unterschied zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses.“

Der zweite Unterschied allerdings: Damals verhandelten Nato und Warschauer Pakt. Doch in der Friedensbewegung fürchtete man, dass es letztlich nur um den anderen Teil des NATO-Doppelbeschlusses gehen würde: um die Nachrüstung. So kamen auch beim linken Flügel der SPD radikale Gegenforderungen auf. Der Liberale Gerhart Baum wunderte sich:

„Ich erinnere mich an Gespräche mit damals jungen SPD-Abgeordneten – Schröder, Däubler-Gmelin und andere – die haben gesagt: Der Schmidt muss weg! Und wir müssen raus aus der NATO! Das war damals eine Linie, und ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr das jetzt macht, werdet ihr lange, lange warten müssen, bis ihr wieder regieren könnt!“

Helmut Schmidt – langjährige Konstante der Sozialdemokratie

So sei es dann ja auch gekommen, resümierte Baum dieser Tage beim Interview in Köln. Offenbar waren sich viele SPD-Linke 1982 nicht bewusst, wie wichtig Helmut Schmidt war für die Stärke der Sozialdemokratie. Gerade als Macher: 1962 hatte er die Folgen der Flutkatastrophe in Hamburg in den Griff bekommen; im ‚Deutschen Herbst‘ 1977 hatte Schmidts Härte über den RAF-Terrorismus obsiegt.

In aller Welt hatte er sich mit seiner ökonomischen Sachkunde und seiner politischen Umsicht Respekt verschafft. Mehr denn je musste man in der internationalen Politik mit der Bundesrepublik rechnen. Die Deutschen schmunzelten über Schmidts Liebe zu Mentholzigaretten – und wenn er seinen Schnupftabak auspackte, dann konnte er schon diese Geste aufladen mit kühler Herablassung gegenüber einem politischen Gegner. Kein Wunder, dass Schmidt alle Bundestagswahlen gewann. Der Bochumer Geschichtsprofessor Bernd Faulenbach:

„Es gab offenbar bei den Wählern eine Bereitschaft, Helmut Schmidt unbedingt als Kanzler zu wählen, aber die Sozialdemokratie rangierte in deutlich niedrigeren Bereichen als etwa der Kanzler Helmut Schmidt.“

Von dem zerrissenen Bild, das die SPD bot, waren die Freien Demokraten als Koalitionspartner keineswegs erbaut. Otto Graf Lambsdorff, Wirtschaftsminister seit 1978, sollte schließlich zu einem zentralen Akteur des Machtwechsels werden. Schon im Vorjahr hatte FDP-Chef Hans Dietrich Genscher ein sozialpolitisches Umsteuern gefordert: Es müsse mehr um Selbstverantwortung, um Leistung und Selbstbestimmung gehen. Jetzt legte Graf Lambsdorff nach: Im August 1982, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, deutete er offen an, dass die FDP die Koalition verlassen könne. Der erboste Schmidt kanzelte Lambsdorff tags darauf vor dem Bundeskabinett ab. Und wies den Wirtschaftsminister an, schriftlich seine Vorstellungen darzulegen. Lambsdorff ließ sich nicht zweimal bitten:

„Inhaltlich muss die Politik vor allem darauf ausgerichtet sein, dem Privatsektor in der Wirtschaft wieder mehr Handlungsraum und eine neue Zukunftsperspektive zu verschaffen: Marktwirtschaftliche Politik in allen Bereichen staatlichen Handelns.“

„Es gab offenbar bei den Wählern eine Bereitschaft, Helmut Schmidt unbedingt als Kanzler zu wählen, aber die Sozialdemokratie rangierte in deutlich niedrigeren Bereichen als etwa der Kanzler Helmut Schmidt.“

Von dem zerrissenen Bild, das die SPD bot, waren die Freien Demokraten als Koalitionspartner keineswegs erbaut. Otto Graf Lambsdorff, Wirtschaftsminister seit 1978, sollte schließlich zu einem zentralen Akteur des Machtwechsels werden. Schon im Vorjahr hatte FDP-Chef Hans Dietrich Genscher ein sozialpolitisches Umsteuern gefordert: Es müsse mehr um Selbstverantwortung, um Leistung und Selbstbestimmung gehen. Jetzt legte Graf Lambsdorff nach: Im August 1982, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, deutete er offen an, dass die FDP die Koalition verlassen könne. Der erboste Schmidt kanzelte Lambsdorff tags darauf vor dem Bundeskabinett ab. Und wies den Wirtschaftsminister an, schriftlich seine Vorstellungen darzulegen. Lambsdorff ließ sich nicht zweimal bitten:

„Inhaltlich muss die Politik vor allem darauf ausgerichtet sein, dem Privatsektor in der Wirtschaft wieder mehr Handlungsraum und eine neue Zukunftsperspektive zu verschaffen: Marktwirtschaftliche Politik in allen Bereichen staatlichen Handelns.“

Das Ende der rot-gelben Koalition

Es war eine radikal neoliberale Denkschrift. Als „Lambsdorff-Papier“ ging sie in die Geschichte ein, manche sprachen von einem „Scheidungspapier“. Damit jedenfalls war das Tischtuch zerschnitten. Gut eine Woche später, am 17. September, erklärte der Kanzler die Koalition für beendet.

„Im Übrigen aber hat die öffentliche Meinung die Denkschrift sehr richtig verstanden: Sie will in der Tat eine Wende, und zwar eine Abwendung vom demokratischen Sozialstaat im Sinne des Artikels 20 unseres Grundgesetzes und eine Hinwendung zur Ellbogengesellschaft! Offenbar... Ja, auf die Zwischenrufer aus der CDU kann ich nur sagen: Fragen Sie die Katholische Arbeiterbewegung, wie sie das versteht!“

Das Instrument des konstruktiven Misstrauensvotums

Am gleichen Morgen waren die vier FDP-Minister bereits zurückgetreten. Ein schon länger kriselndes Bündnis war damit zerbrochen. Zurück blieb eine sozialdemokratische Minderheitsregierung. Als Befreiungsschlag wollte die SPD Neuwahlen. Und sie wusste sich mit der Mehrheit der Bundesdeutschen einig. Die FDP allerdings stand in Umfragen jetzt nur bei rund vier Prozent, hätte also um einen Wiedereinzug ins Parlament bangen müssen. So setzten Union und Liberale auf das Konstruktive Misstrauensvotum, wie es das Grundgesetz ermöglicht: Danach kann eine Mehrheit im Parlament die Regierung stürzen und einen neuen Kanzler wählen. Viele Bürger allerdings sahen diese Strategie skeptisch. Einige Tage nach dem Bruch der Bonner Koalition wurden die Liberalen bei der Landtagswahl in Hessen, zu der sie erstmals mit einer Koalitionsaussage zugunsten der CDU angetreten waren, marginalisiert: Mit gerade mal drei Prozent der Wählerstimmen flog die FDP aus dem Wiesbadener Landtag. Der liberale Bundestagsabgeordnete Andreas von Schoeler machte seinem Ärger Luft.

„Wenn man einen Fuß in den Misthaufen gestellt hat, dann, meine ich, gibt es keinen Grund, nun unbedingt auch noch den zweiten nachzuziehen, wenn man erkannt hat, dass es ein Misthaufen ist! Kein konstruktives Misstrauensvotum – dafür hat die FDP kein Mandat!“

„Wenn man einen Fuß in den Misthaufen gestellt hat, dann, meine ich, gibt es keinen Grund, nun unbedingt auch noch den zweiten nachzuziehen, wenn man erkannt hat, dass es ein Misthaufen ist! Kein konstruktives Misstrauensvotum – dafür hat die FDP kein Mandat!“

Der Regierungssturz vom 1. Oktober 1982

Doch die liberalen Granden Genscher und Lambsdorff und Unionsfraktionschef Helmut Kohl planten trotzdem den Showdown – den Regierungssturz am 1. Oktober vor 40 Jahren. Bundeskanzler Schmidt allerdings dachte nicht daran, kampflos aufzugeben.

„So will ich in diesem Zusammenhang meinen Stolz auf das in der sozialliberalen Koalition Geleistete noch einmal hervorheben! Das gilt für die Aufarbeitung des Reformdefizits, das wir 1969 vorgefunden haben, das gilt für den Ausbau des Sozialstaats, das gilt ebenso für unsere Friedenspolitik im Verein mit unseren Bündnispartnern, aber auch gegenüber den Nachbarn im Osten.“

„So will ich in diesem Zusammenhang meinen Stolz auf das in der sozialliberalen Koalition Geleistete noch einmal hervorheben! Das gilt für die Aufarbeitung des Reformdefizits, das wir 1969 vorgefunden haben, das gilt für den Ausbau des Sozialstaats, das gilt ebenso für unsere Friedenspolitik im Verein mit unseren Bündnispartnern, aber auch gegenüber den Nachbarn im Osten.“

Jetzt aber stand Schmidt buchstäblich auf verlorenem Posten: verlassen von der Mehrheit der FDP, aber auch von weiten Teilen seiner eigenen Partei. Für die Union ging Rainer Barzel an diesem Tag in die Offensive.

Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben! Helmut Schmidt: ohne Wählervotum gestürzt zu werden – und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen.

Hildegard Hamm-Brücher, frühere FDP-Abgeordnete

Während der kommende Kanzler Helmut Kohl als Redner dahinter hoffnungslos verblasste, sprach Barzel rhetorisch brillant: mal prägnant-sachlich, mal mit bohrenden Fragen, dann wieder ironisch oder süffisant. Die Abrechnung der Union mit der sozialliberalen Ära.

„Wir, diese neue Mehrheit, trauen uns zu, die Karre wieder herauszuziehen! Unser Volk steht vor der Frage: Entweder eine Anstrengung zu machen wie nach ’45 oder in den 50er-Jahren, dann kommen wir wieder nach vorn! Oder: Wir werden zweitklassig! Das ist die Frage, vor der wir stehen!“

„Wir, diese neue Mehrheit, trauen uns zu, die Karre wieder herauszuziehen! Unser Volk steht vor der Frage: Entweder eine Anstrengung zu machen wie nach ’45 oder in den 50er-Jahren, dann kommen wir wieder nach vorn! Oder: Wir werden zweitklassig! Das ist die Frage, vor der wir stehen!“

Einige Liberale sperrten sich gegen den Regierungssturz

Die Abstimmung aber hatten Union und FDP noch nicht gewonnen. Es gab einige Liberale, die sich offen sperrten, so etwa Hildegard Hamm-Brücher.

„Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben! Helmut Schmidt: ohne Wählervotum gestürzt zu werden – und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen. Zweifellos sind die beiden sich bedingenden Vorgänge verfassungskonform. Aber sie haben doch nach meinem Empfinden das Odium des verletzten demokratischen Anstands.“

Die Nerven lagen blank. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hielt es nicht mehr auf seinem Abgeordnetensitz:

„Was ich heute hier gehört habe gegenüber dem Willen, ein verfassungsmäßiges Recht hier auszuüben – was ich hier gehört habe an Appellen, an Ressentiments, an Emotionen, kann ich teilweise nur verstehen als einen Anschlag auf unsere Verfassung!“

Da trat auch Kanzler Schmidt noch einmal ans Rednerpult:

„Wenn die freie Meinungsäußerung eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten, die ankündigen, nach ihrem Gewissen zu reden und zu handeln, bezeichnet wird als ein Anschlag auf unsere Verfassung … als ein Anschlag auf unsere Verfassung, dann muss ich die Führung der FDP fragen, ob sie wirklich mit solcher Illiberalität und Intoleranz eine Verbindung eingehen will!“

„Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben! Helmut Schmidt: ohne Wählervotum gestürzt zu werden – und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen. Zweifellos sind die beiden sich bedingenden Vorgänge verfassungskonform. Aber sie haben doch nach meinem Empfinden das Odium des verletzten demokratischen Anstands.“

Die Nerven lagen blank. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hielt es nicht mehr auf seinem Abgeordnetensitz:

„Was ich heute hier gehört habe gegenüber dem Willen, ein verfassungsmäßiges Recht hier auszuüben – was ich hier gehört habe an Appellen, an Ressentiments, an Emotionen, kann ich teilweise nur verstehen als einen Anschlag auf unsere Verfassung!“

Da trat auch Kanzler Schmidt noch einmal ans Rednerpult:

„Wenn die freie Meinungsäußerung eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten, die ankündigen, nach ihrem Gewissen zu reden und zu handeln, bezeichnet wird als ein Anschlag auf unsere Verfassung … als ein Anschlag auf unsere Verfassung, dann muss ich die Führung der FDP fragen, ob sie wirklich mit solcher Illiberalität und Intoleranz eine Verbindung eingehen will!“

Für viele in der FDP wurde dieser Tag tatsächlich zur Zerreißprobe. Im Bundestagsfoyer erklärte sich die FDP-Abgeordnete Ingrid Matthäus-Maier:

„Ich glaube, mir geht es wie vielen hier, das sieht man auch: es ist einem zum Weinen zumute, es ist ein Gemisch von Verbitterung, Enttäuschung, auch Wut, Aufbegehren.“

Matthäus-Maier würde die FDP später wegen des Kanzlersturzes verlassen und zur SPD wechseln – wie auch Generalsekretär Günter Verheugen und einige andere liberale Abgeordnete. Es waren an diesem Tag jedenfalls auch ungewohnt menschliche Seiten des Politikbetriebs offenbar geworden: FDP-Fraktionschef Wolfgang Mischnick hatte sich an seinen SPD-Kollegen Herbert Wehner gewandt.

„Herr Kollege Wehner, wir haben über 13 Jahre sehr schwere Entscheidungen treffen müssen – wir haben manchmal allein vor Entscheidungen gestanden von völlig divergierenden Standpunkten aus! Ich habe Sie kennengelernt als einen fairen Partner, als einen Menschen, der in der Öffentlichkeit oft falsch dargestellt ist. Es tut mir weh, dass wir so auseinandergehen müssen! Herr Kollege Wehner, meine Hochachtung bleibt!“

Zwei gebürtige Dresdner waren es, die als Fraktionschefs sozialliberale Weichen gestellt hatten. An ihnen mochte es nicht liegen, dass die Koalition zerbrach. Eher schon an Animositäten der beiden Spitzenleute: Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher. Auf den damaligen FDP-Chef angesprochen, wiegt Gerhart Baum heute nachdenklich den Kopf.

„Genscher hat eine merkwürdige Rolle gespielt. Er hat uns nicht klar gesagt, was er eigentlich wollte. Man hätte ja auch eine gemeinsame Strategie entwickeln können! In einer wirklich massiven Einflussnahme auf die SPD sie vor die Frage zu stellen: Wollt ihr noch, oder wollt ihr nicht – wollt ihr Schmidt loswerden oder nicht – man hätte das alles offen diskutieren müssen – man hätte die Sache anders auf den Punkt bringen müssen!“

Hätte sich die SPD dann verweigert, dann, so Baum, hätte die FDP klar herausstellen können, warum die Koalition zu Ende war – und mit dieser Aussage hätte sie in eine Bundestagswahl gehen können.

"Die Art des Machtwechsels hat die politische Kultur beschädigt – das Vertrauen in die Politiker ist sicherlich geschwächt worden! ‚Sie halten nicht das, was sie gesagt haben. Und sie begründen es nicht, wenn sie es nicht halten können."

„Ich glaube, mir geht es wie vielen hier, das sieht man auch: es ist einem zum Weinen zumute, es ist ein Gemisch von Verbitterung, Enttäuschung, auch Wut, Aufbegehren.“

Matthäus-Maier würde die FDP später wegen des Kanzlersturzes verlassen und zur SPD wechseln – wie auch Generalsekretär Günter Verheugen und einige andere liberale Abgeordnete. Es waren an diesem Tag jedenfalls auch ungewohnt menschliche Seiten des Politikbetriebs offenbar geworden: FDP-Fraktionschef Wolfgang Mischnick hatte sich an seinen SPD-Kollegen Herbert Wehner gewandt.

„Herr Kollege Wehner, wir haben über 13 Jahre sehr schwere Entscheidungen treffen müssen – wir haben manchmal allein vor Entscheidungen gestanden von völlig divergierenden Standpunkten aus! Ich habe Sie kennengelernt als einen fairen Partner, als einen Menschen, der in der Öffentlichkeit oft falsch dargestellt ist. Es tut mir weh, dass wir so auseinandergehen müssen! Herr Kollege Wehner, meine Hochachtung bleibt!“

Zwei gebürtige Dresdner waren es, die als Fraktionschefs sozialliberale Weichen gestellt hatten. An ihnen mochte es nicht liegen, dass die Koalition zerbrach. Eher schon an Animositäten der beiden Spitzenleute: Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher. Auf den damaligen FDP-Chef angesprochen, wiegt Gerhart Baum heute nachdenklich den Kopf.

„Genscher hat eine merkwürdige Rolle gespielt. Er hat uns nicht klar gesagt, was er eigentlich wollte. Man hätte ja auch eine gemeinsame Strategie entwickeln können! In einer wirklich massiven Einflussnahme auf die SPD sie vor die Frage zu stellen: Wollt ihr noch, oder wollt ihr nicht – wollt ihr Schmidt loswerden oder nicht – man hätte das alles offen diskutieren müssen – man hätte die Sache anders auf den Punkt bringen müssen!“

Hätte sich die SPD dann verweigert, dann, so Baum, hätte die FDP klar herausstellen können, warum die Koalition zu Ende war – und mit dieser Aussage hätte sie in eine Bundestagswahl gehen können.

"Die Art des Machtwechsels hat die politische Kultur beschädigt – das Vertrauen in die Politiker ist sicherlich geschwächt worden! ‚Sie halten nicht das, was sie gesagt haben. Und sie begründen es nicht, wenn sie es nicht halten können."

Die FDP selbst bezahlte den Wechsel damit, dass ihr sozialliberaler Flügel bis heute geschwächt dasteht. Helmut Schmidt hatte die Partei schon am Tag des Koalitionsbruchs gewarnt:

„Die kritische Lage der FDP ist von einigen ihrer Führungspersonen selbst verursacht worden – ich kann Ihnen die Feststellung nicht ersparen, dass Sie demnächst aus vorangegangenem Tun haften müssen, und ich hoffe, dass Sie gute Schuldner sein werden!“

„Die kritische Lage der FDP ist von einigen ihrer Führungspersonen selbst verursacht worden – ich kann Ihnen die Feststellung nicht ersparen, dass Sie demnächst aus vorangegangenem Tun haften müssen, und ich hoffe, dass Sie gute Schuldner sein werden!“

Mit sieben Stimmen mehr als notwendig wurde Kohl zum Kanzler

Da war ein merkliches Schlucken durch die Abgeordnetenbänke gegangen. Doch schlussendlich setzte die FDP-Mehrheit gemeinsam mit der Union ihr Vorhaben um. Am 1. Oktober 1982 um 15.10 Uhr verkündete Bundestagspräsident Richard Stücklen das Ergebnis: 256 Abgeordnete hatten für das Konstruktive Misstrauensvotum gestimmt und damit Bundeskanzler Helmut Schmidt gestürzt. Es waren sieben Stimmen mehr als nötig, mit denen Helmut Kohl zum Kanzler gewählt wurde.

„Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl: Nehmen Sie die Wahl an?“ „Herr Präsident, ich nehme die Wahl an!“ (Beifall)

In diesen Minuten entstand ein bemerkenswertes Foto. Es zeigt den scheidenden Bundeskanzler, wie er seinem Nachfolger gratuliert. Schmidt lächelt dabei geradezu warmherzig-gütig. Beinahe als wolle er Kohl Segen wünschen.

„Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl: Nehmen Sie die Wahl an?“ „Herr Präsident, ich nehme die Wahl an!“ (Beifall)

In diesen Minuten entstand ein bemerkenswertes Foto. Es zeigt den scheidenden Bundeskanzler, wie er seinem Nachfolger gratuliert. Schmidt lächelt dabei geradezu warmherzig-gütig. Beinahe als wolle er Kohl Segen wünschen.

Als sei er aber auch von einer Last befreit. Im Hintergrund steht Hans-Dietrich Genscher: etwas unscharf, mit unbewegter Miene. Für den FDP-Chef wird es kein leichter Tag gewesen sein. Bei vorgezogenen Neuwahlen im März des darauffolgenden Jahres gelang der Regierung von Kohl und Genscher jedenfalls ein Wahlsieg – manche dürften es als nachträgliche Legitimierung des Misstrauensvotums empfunden haben. Gerhart Baums Ministerkarriere allerdings war mit dem Regierungswechsel beendet. Er wurde später ein bis heute gefragter Menschenrechtsanwalt. Der gebürtige Dresdner, im Februar 1945 ausgebombt, lebt lange schon in Köln. In wenigen Wochen wird er 90 Jahre alt. Die Bonner Ereignisse vor vier Jahrzehnten waren für Gerhart Baum wie für viele andere ein einschneidendes Erlebnis.

„Es war eine Zeit, die bis heute Wunden geschlagen hat, die nur sehr langsam vernarbt sind.“

„Es war eine Zeit, die bis heute Wunden geschlagen hat, die nur sehr langsam vernarbt sind.“

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)