„Das waren wirklich außergewöhnliche Spiele“

Jubel brandet auf an diesem 24. August 2008. Jacques Rogge, damals Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, beendet die in seinen Augen wirklich außergewöhnlichen Sommerspiele von Peking. Hinter ihm liegen nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch viele Diskussionen und Kritik wegen der Menschenrechtslage in China. Trotzdem hält Rogge die Spiele für wegweisend:

„Das, was am Ende am Wichtigsten ist, ist, dass die Welt sich China während der Spiele genau angesehen hat und China hat sich der Welt geöffnet. Die Welt hat China kennengelernt und China die Welt. Ich glaube, das wird sich langfristig positiv auswirken.“

Jubel brandet auf an diesem 24. August 2008. Jacques Rogge, damals Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, beendet die in seinen Augen wirklich außergewöhnlichen Sommerspiele von Peking. Hinter ihm liegen nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch viele Diskussionen und Kritik wegen der Menschenrechtslage in China. Trotzdem hält Rogge die Spiele für wegweisend:

„Das, was am Ende am Wichtigsten ist, ist, dass die Welt sich China während der Spiele genau angesehen hat und China hat sich der Welt geöffnet. Die Welt hat China kennengelernt und China die Welt. Ich glaube, das wird sich langfristig positiv auswirken.“

14 Jahre später davon keine Spur. Peking ist erneut Gastgeber, als erste Stadt der Welt nach Sommer- jetzt auch für Winterspiele. Die erhoffte positive Nachwirkung von 2008 war nur eine Illusion.

Mehr zu den olympischen Spielen in Peking:

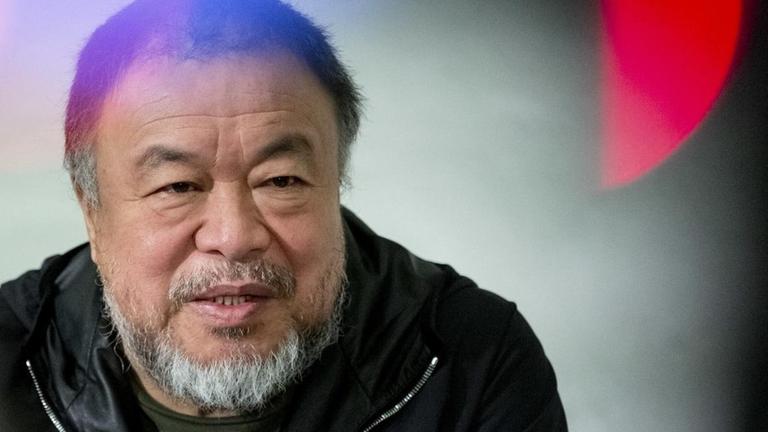

Der chinesische Künstler und Menschenrechtsaktivist Ai Weiwei, der schon einige Jahre im Exil lebt, zerstört die IOC-Erzählung des Fortschritts in China:

„Die Hoffnungen damals waren scheinheilig. Denn das Interesse, an Chinas Wirtschaftsmarkt teilzunehmen, ist viel größer als auf die Menschenrechte zu achten. Diese Hoffnungen waren nur dazu da, die Öffentlichkeit im Westen zu verwirren. Politiker und Unternehmen scheren sich auch sonst nicht um die Situation der Menschenrechte in den Staaten, mit denen sie Geschäfte machen. Das ist ein Fakt.“ Und seit Wochen ein Thema weltweit.

Diplomatischer Boykott einiger Länder

Dem Vorstoß der USA, die Spiele diplomatisch zu boykottieren, schließen sich einige Länder an. Auslöser ist unter anderem das Verschwinden der Tennisspielerin Peng Shuai.

Mit Peking steht im Juli 2015 nur noch das kasachische Almaty zur Wahl – sieben Interessenten steigen aus dem Olympiarennen für 2022 vorzeitig aus –, Winterspiele erscheinen zu teuer, zu schwer vermittelbar.

Von Beginn an ist die Kritik von Menschenrechtsorganisationen an der Vergabeentscheidung groß. Eine Sportorganisation, die sich auf besondere Werte beruft, könne nicht Spiele in ein Land geben, in dem Menschenrechtsverstöße an der Tagesordnung sind, sagt Zumretay Arkin. Sie ist Mitglied des Welt-Kongresses der Uiguren:

„Ich denke, das IOC hat einen großen Fehler gemacht, als es an Peking die Winterspiele 2022 vergab. Denn wie wir gesehen haben, nahm nach Olympia 2008 die Unterdrückung von Minderheiten, besonders der uigurischen Bevölkerung, drastisch zu. Es wird Völkermord an den Uiguren verübt“.

„Ich denke, das IOC hat einen großen Fehler gemacht, als es an Peking die Winterspiele 2022 vergab. Denn wie wir gesehen haben, nahm nach Olympia 2008 die Unterdrückung von Minderheiten, besonders der uigurischen Bevölkerung, drastisch zu. Es wird Völkermord an den Uiguren verübt“.

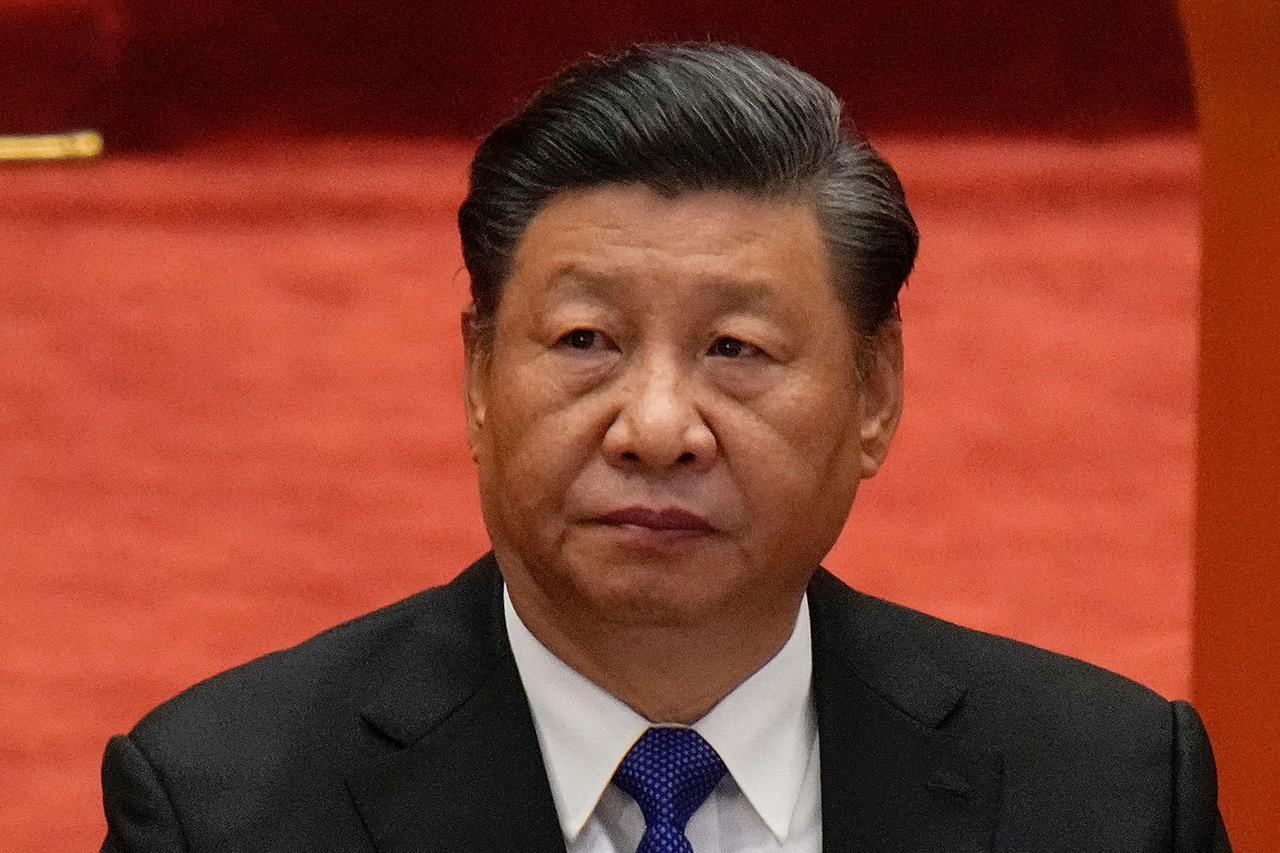

Schon vor den Sommerspielen hatten Uiguren-Gruppen der chinesischen Regierung radikales Eingreifen in der Region Xinjiang vorgeworfen. Eine Vielzahl westlicher Demokratien [*] spricht inzwischen offiziell von „Genozid“. Menschenrechtsorganisationen berichten seit Jahrzehnten über wachsende Probleme in China: etwa stark eingeschränkte Meinungsfreiheit – außerdem Repressionen in Hongkong und Tibet. Aus der Sicht der US-Amerikanerin Minky Worden, die sich seit Jahren bei Human Rights Watch mit dem Sport beschäftigt, sind die anstehenden Spiele ein neuer Tiefpunkt:

„Diese Winterspiele zeigen das Vorhaben von Machthaber Xi Jinping, Chinas Image auf der Weltbühne aufzupolieren und die Aufmerksamkeit wegzulenken von Angriffen durch Chinas Regierung – auf die Zivilbevölkerung, Journalisten, Aktivisten für ein Recht auf Gesundheit oder friedliche Kritikerinnen. Unter der Führung der Kommunistischen Partei sind die Winterspiele für China ein geopolitisches Ereignis, das dazu da ist, die repressiven Gesetze der Regierung zu verstecken und abzuzeichnen. Es sind politische Spiele.“

Der IOC und die Menschenrechte

Schon lange Zeit vor den ersten Spielen in Peking habe ihre Organisation beim IOC etwa darauf hingewirkt, dass es sich der Menschenrechte annimmt und diese als Voraussetzung für den Vergabeprozess einführt. Das IOC verweist in diesem Kontext mehrfach auf seine politische Neutralität. Präsident Thomas Bach betont immer wieder:

„Unsere Verantwortung ist es nicht und kann es nicht sein, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen"

„Unsere Verantwortung ist es nicht und kann es nicht sein, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen"

Die Vergabe von Olympischen Spielen bedeute nicht, dass das IOC sich zum politischen System, den sozialen Gegebenheiten oder den Menschenrechtsstandards in einem Land positioniere, schreibt das IOC auf Anfrage.

„Das IOC würdigt die Menschenrechte, wie sie in den Grundprinzipien der Olympischen Charta und dem Ethikkodex festgeschrieben sind, jederzeit und erhält sie aufrecht. Wir sind dafür zuständig sicherzustellen, dass die Olympische Charta in Bezug auf die Olympischen Spiele respektiert wird und nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Alle interessierten Parteien müssen versichern, dass die Prinzipien der Olympischen Charta im Kontext der Spiele respektiert werden.”

Diese Zusage, so schreibt das IOC, habe man auch von den Organisatoren in China bekommen. Man sei mit allen Organisationskomitees zu verschiedenen Themen, die mit der Organisation von Spielen zu tun haben, im Austausch. Etwa Arbeitsbedingungen, Auftragsvergaben, Demonstrationen und Datenschutz. Zitat:

„Von allem, was wir von “Peking 2022” sehen was diese Pflichten angeht, haben wir zu diesem Zeitpunkt keine Zweifel an deren Erfüllung.”

Auffällig ist auch hier der enge Bezug zur Veranstaltung selbst. Die ehemalige Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag, sieht den Olympischen Dachverband viel mehr in der Pflicht:

„Niemand erwartet, dass der Sport politische Probleme in einem Land löst. Das erwartet kein Mensch. Das kann der Sport in der Tat nicht. Aber der Sport hat in der Hand, wo er seine Athletinnen und Athleten hinschickt.“

Sanktionsmöglichkeiten seitens des IOC gefordert

Athleten- und Menschenrechtsorganisationen fordern seit Jahren eine umfassende Strategie, mit der das IOC Verletzungen angehen und abmildern kann.

Mit der Verantwortung des Sports für Menschenrechte beschäftigt sich die Australierin Rachel Davis seit langem. 2018 – drei Jahre nach der Vergabe der Spiele an Peking – wird sie vom IOC zusammen mit dem ehemaligen UN-Hochkommissar Zeid al Hussein als unabhängige Beraterin mit Empfehlungen beauftragt: Für eine Strategie nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Was ist demnach also die Bringschuld des IOC?

„Es wird von ihnen erwartet, dass sie die Risiken anpacken, die mit ihrer Veranstaltung in Verbindung stehen. Das bedeutet, dass sie da mit offenen Augen hineingehen sollten und die absehbaren Risiken verstehen, und, was vernünftig dagegen getan werden kann. Und sie sollten ihren Einfluss früh und andauernd ausüben, wenn es darum geht, diese Risiken anzusprechen.“

Kann demnach das größte Druckmittel eines solchen Sportverbandes nicht schon vor einer Vergabe ausgespielt werden: Wer als interessiertes Gastgeberland bestimmte Standards nicht erfüllt, steht nicht zur Wahl?

„Die Festlegung der richtigen Bedingungen in einem Vertrag ist die Grundlage dafür, Menschenrechtsrisiken zu managen und Druckmittel zu nutzen. Aber es geht auch um alles, was nach dem Vertrag kommt. Es geht also um die Art der Beziehung, die man aufbaut, und darum, wie klar man von vornherein die Erwartungen formuliert.“

Seit der Abgabe ihres Berichts im Jahr 2019 berät Rachel Davis, die für die internationale Organisation Shift arbeitet, das IOC bei der Umsetzung. Manche von Davis und al-Husseins Empfehlungen sind in die Olympia-Ausrichterverträge ab 2024 eingegangen. Künftig müssen sich Gastgeberstädte auch stärker als bisher der Einhaltung von Menschenrechten verpflichten. Schon bei Bewerbern will man genauer hinsehen. Doch vielen Organisationen geht es zu langsam. Wie das auch nach der Vergabe überprüft und angegangen werden kann, ist noch ein Knackpunkt. Rachel Davis verweist auf bereits Geschafftes:

„Was auf jeden Fall passiert ist in der Zwischenzeit, ist, dass das IOC eine der wichtigsten Sachen getan hat: Jemanden einzustellen, der Verantwortung dafür hat, eine interne Struktur, eine Abteilung aufzubauen, die sich mit Menschenrechten befasst und der damit anfängt, eine Strategie zu entwickeln. Wir sehen also die ersten Schritte. Aber natürlich will jeder, der zu Menschenrechtsfragen arbeitet, dass die Dinge schneller gehen – wir sind immer ungeduldig und wollen bessere Ergebnisse.“

Auch die FIFA integriert allmählich Menschenrechtsvorschriften

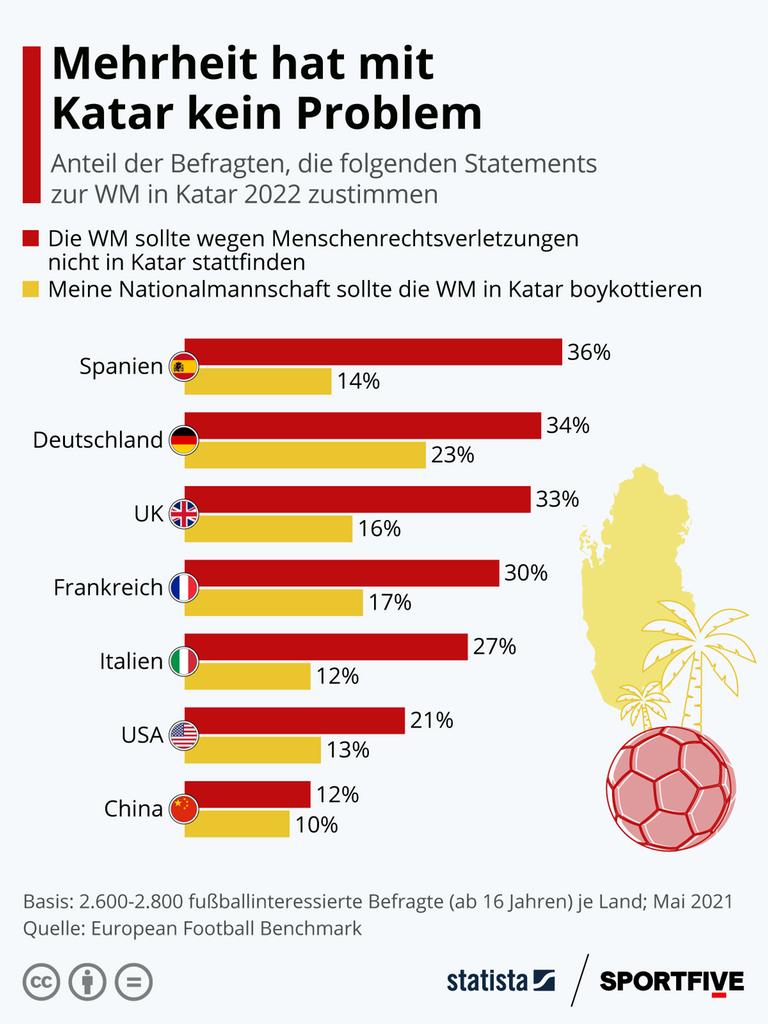

Schon vor dem IOC hat bereits der Welt-Fußballverband FIFA in einem ähnlichen Beratungsprozess begonnen, Menschenrechtsvorschriften zu integrieren – insbesondere was die Vergabe großer Turniere angeht. Dessen ungeachtet wurde die in Kürze beginnende Klub-WM aber trotzdem zunächst an China und nun wegen der Corona-Lage in die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben. Für die beiden anstehenden Weltmeisterschaften der Frauen 2023 und Männer 2026, betont die FIFA aber, seien die neuen Vorschriften angewendet worden. Eine Lehre aus dem Sündenfall mit Katar? Die US-Justiz erhebt schwere Vorwürfe gegen einige der Funktionäre, die am 2. Dezember 2010 für das Turnier am Golf stimmen.

„The winner is Qatar“

Es geht um gekaufte Stimmen und Korruption. Außenseiter Katar siegt damals gegen die Mitbewerber Australien, Japan, Südkorea und die USA. Und schon zu dieser Zeit ist die Kritik am Turnier immens.

„The winner is Qatar“

Es geht um gekaufte Stimmen und Korruption. Außenseiter Katar siegt damals gegen die Mitbewerber Australien, Japan, Südkorea und die USA. Und schon zu dieser Zeit ist die Kritik am Turnier immens.

Die Hitze, die nach langen Debatten schließlich eine Verlegung in den Winter zur Folge hat, die fehlende Fußballkultur beim Gastgeber, vor allem aber die Situation der Menschenrechte. Bei der Abstimmung 2010 ist auch Franz Beckenbauer dabei. Seine Einschätzung zum WM-Gastgeber steht für viele beispielhaft

„Also ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die laufen alle frei rum.“

„Also ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die laufen alle frei rum.“

Rund 15.000 tote Gastarbeiter seit WM-Vergabe

Was Beckenbauer nicht sieht, berichten Menschenrechtsorganisationen. Vor allem eine Zahl ist bedrückend und sie wird stetig nach oben korrigiert. Inzwischen sind nach Berichten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International rund 15.000 Gastarbeiter seit der WM-Vergabe 2010 in Katar ums Leben gekommen. Von einer „WM der Schande“ spricht Amnesty deshalb. Wie viele von ihnen direkt auf den Baustellen gestorben sind, ist unklar.

Mehr zur WM in Katar:

Beklemmend sind aber auch die Beschreibungen aus den Unterkünften, in denen Hunderttausende Gastarbeiter in menschenunwürdigen Verhältnissen wohnen. Die Rhetorik des Weltfußballverbandes und ihres Präsidenten erinnert an die des IOC.

„Wir müssen auch anerkennen, dass ohne das Scheinwerferlicht der WM viele Verbesserungen nicht gekommen wären.“

Gianni Infantino, dem eine zu große Nähe zum Gastgeberland Katar und den dortigen Verantwortlichen der WM immer wieder vorgeworfen wird, hat seinen Lebensmittelpunkt vor einigen Wochen - zumindest teilweise - nach Doha verlegt, in die Hauptstadt des WM-Gastgebers.

„Wir müssen auch anerkennen, dass ohne das Scheinwerferlicht der WM viele Verbesserungen nicht gekommen wären.“

Gianni Infantino, dem eine zu große Nähe zum Gastgeberland Katar und den dortigen Verantwortlichen der WM immer wieder vorgeworfen wird, hat seinen Lebensmittelpunkt vor einigen Wochen - zumindest teilweise - nach Doha verlegt, in die Hauptstadt des WM-Gastgebers.

Inzwischen geht man beim Weltfußballverband selbstbewusst noch einen Schritt weiter. Eine FIFA-Sprecherin spricht auf Deutschlandfunk-Anfrage davon, die WM habe bereits jetzt „ein nachhaltiges arbeitsrechtliches Vermächtnis hinterlassen und dient als Katalysator für einen breiteren positiven sozialen Wandel im Gastgeberland und in der gesamten Region.“

Der Verband verweist auf international tätige Organisationen, die den Fortschritt bestätigen sollen. Die ILO beispielsweise, eine Agentur der Vereinten Nationen für Arbeitsrechte. Houtan Homayounpour leitet das ILO-Büro in Doha [**] und sagt 2020:

„Die Situation ist sicherlich nicht perfekt, aber man sollte Errungenschaften auch anerkennen. Die Katarer sind erstaunt über die Wucht der Kritik, denn sie sind eigentlich der Meinung, dass sie Fortschritte machen.“

Der Verband verweist auf international tätige Organisationen, die den Fortschritt bestätigen sollen. Die ILO beispielsweise, eine Agentur der Vereinten Nationen für Arbeitsrechte. Houtan Homayounpour leitet das ILO-Büro in Doha [**] und sagt 2020:

„Die Situation ist sicherlich nicht perfekt, aber man sollte Errungenschaften auch anerkennen. Die Katarer sind erstaunt über die Wucht der Kritik, denn sie sind eigentlich der Meinung, dass sie Fortschritte machen.“

„Kafala“ – das umstrittene Bürgschaftssystem

Besonders in der Kritik steht das Emirat für das sogenannte Kafala-System, eine Art Bürgschaftssystem. Menschenunwürdig sei das, kritisieren Menschenrechtler, macht es Gastarbeiter doch quasi zu Leibeigenen des Arbeitgebers. Reformen sind eingeleitet, die vollmundigen ersten Ankündigungen, das System sei abgeschafft, klingen inzwischen auch bei der FIFA defensiver. Das Emirat sei auf dem Weg dahin, schreibt sie in Bezug auf eine Erhöhung des Mindestlohns und größere Freiheiten bei der Arbeitsplatzwahl für die Arbeiter.

„Auch wenn ich mir damit vielleicht nicht nur einen Fanclub erarbeite: Anders als in Peking, meine ich, in Katar eine gewisse Bewegung gesehen zu haben“, sagt Sportpolitikerin Dagmar Freitag. Sie weist darauf hin, dass der vielzitierte Scheinwerfer aber auch eine Schattenseite hat.

„Man muss jetzt schauen, was von den kleinen Schritten nach der WM eigentlich noch bleiben wird. Was ist denn ab Januar 2023? Ist da wieder alles beim Alten?“

Die FIFA zitiert, darauf angesprochen, einen UN-Bericht aus dem Jahr 2019. Von „beeindruckenden Änderungen“ und von „umfassenden Reformen“ sei dort zu lesen. Wenn man allerdings diesen Bericht der sambischen Professorin Tendayi Achiume genauer liest, steht dort:

„Trotz der umfassenden Reformen besteht weiter die Notwendigkeit, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen.“

Weiter heißt es: Die beeindruckenden Änderungen bei den 30.000 Arbeitern des Supreme Commitees seien ebenso für den Bausektor mit etwa 800.000 Arbeitern dringend erforderlich. Der Weg ist also noch weit. Seit der WM-Vergabe nach Katar hat sich auch im FIFA-Statut einiges geändert, ein festgeschriebenes Menschenrechtsprogramm wurde 2017 verabschiedet. Dafür lobt sich die FIFA wie so oft selbst in höchsten Tönen.

„Diese Anforderungen gelten weithin als das ausgefeilteste System dieser Art.“

Federführend beraten hat hier ebenfalls die Australierin Rachel Davis. Meint es die FIFA also wirklich ernst?

„Wir alle wollen mehr sehen als Worte auf dem Papier. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die FIFA begonnen hat, vor Ort etwas zu bewirken.“

Kurz gesagt: Bewusstsein ist geschaffen. Auch das unabhängige Beratungsgremium der FIFA unter Vorsitz von Davis spricht davon. Fast alle der Empfehlungen des Gremiums seien umgesetzt oder auf dem Weg dahin. Dennoch sagt sie auch:

„Natürlich gibt es auch Bereiche, in denen sie noch viel zu tun hat. Und das haben wir in unserem letzten Bericht besonders hervorgehoben.“

Fortschritte im Bereich der Menschenrechte könnten, so steht es wörtlich in dem Bericht, in Zukunft eher eine größere als eine geringere Herausforderung darstellen. Das Gremium nennt vor allem Kinderschutz, die Gleichberechtigung von Frauen und die Bekämpfung von strukturellem Rassismus als Aufgaben.

Forderung nach klaren überprüfbaren Richtlinien

Die umfassende Strategie zu all diesen und noch viel mehr Menschenrechtsthemen fehlt auch im Jahr 2022 sowohl bei der FIFA als auch beim IOC. Athleten- und Menschenrechtsorganisationen pochen auf klare Richtlinien, die überprüfbar sind und bei deren Erstellung alle Interessengruppen eingebunden werden. Etwa der Verein „Athleten Deutschland“ fordert mehr Mitspracherecht von Sportlern, von Anfang an:

„Sie können keinen Einfluss auf die Vergabeentscheidung ausüben und haben auch keine Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im weiteren Prozess“, so Maximilian Klein vom Athletenverein.

„Und trotzdem sollen sie dann Jahre später die Fehler der Verbände ausbaden und Verantwortung für diese tragen. Und da kann man dann schon von Instrumentalisierung sprechen, ja, zumindest aber von einer vorgeschobenen Ausrede, wenn die Verbände und Veranstalter dann Jahre später um die Ecke kommen und ja nicht müde werden zu betonen, dass es ja vor allem um die Athletinnen und Athleten und deren Sport gehe.“

„Sie können keinen Einfluss auf die Vergabeentscheidung ausüben und haben auch keine Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im weiteren Prozess“, so Maximilian Klein vom Athletenverein.

„Und trotzdem sollen sie dann Jahre später die Fehler der Verbände ausbaden und Verantwortung für diese tragen. Und da kann man dann schon von Instrumentalisierung sprechen, ja, zumindest aber von einer vorgeschobenen Ausrede, wenn die Verbände und Veranstalter dann Jahre später um die Ecke kommen und ja nicht müde werden zu betonen, dass es ja vor allem um die Athletinnen und Athleten und deren Sport gehe.“

Sorge vor Manipulationen bei Corona-Tests in Peking

Zu viel Vertrauen ist den Sportverbänden in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen - auch durch ihre stetige Kommerzialisierung. Deshalb sind viele Beobachter vor den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Peking skeptisch, wenn sich das IOC im Falle von Tennisspielerin Peng Shuai lediglich auf stille Diplomatie beruft. Oder wenn altgediente IOC-Mitglieder wie der Kanadier Richard Pound die Vorkommnisse in der Region Xinjiang in Frage stellen:

„Ich weiß es nicht. Sie können mich für mein Unwissen beschimpfen, wie Sie wollen. Aber ich weiß es nicht“, so Pound im Dezember im Deutschlandfunk.

Und dann sind da noch die Tausenden von Athletinnen und Athleten mit ihren Betreuern, die nun, mitten in der Omikron-Welle, nach China reisen. Sie haben Sorge vor Manipulationen bei den Coronatests. Viele haben Angst: Die harte Gangart des Gastgebers hatte sich schon bei Testwettkämpfen gezeigt – einige kritisierten die undurchsichtigen Maßnahmen, die allzu harsche Gangart der Behörden. Allen Beteuerungen des IOC zum Trotz. Viele sorgen sich bei diesen Spielen, ähnlich wie 2008, um ihre Meinungsfreiheit. Erst Mitte Januar drohte ein Vertreter des Pekinger Organisationskomitees Athleten Strafen an, wenn diese sich gegen chinesische Regeln und Gesetze äußerten. Auf Anfrage dazu verweist das IOC schlicht auf seine Regeln. Kurz vor den Spielen rät der zweimalige amerikanische Olympiateilnehmer im Ski-Langlauf, Noah Hoffmann: Athleten sollten ihre Meinung lieber erst zu Hause sagen.

„Aus meiner Sicht müssen Athleten auf sich selbst aufpassen – das ist ihre einzige Verantwortung. Sie können sich melden, wenn sie zurück sind. Sie haben aber nicht die Verantwortung, sich mit Problemen zu beschäftigen, die das IOC ihnen bereitet hat. Das würde ihre eigene Sicherheit gefährden. Und das wäre keine vernünftige Forderung an Athletinnen und Athleten.“

Auch wenn in manchen Bereichen erste Schritte formal gemacht sind, der Sündenfall Peking und Katar 2022 wird international viel Kritik hervorrufen.

„Ich hoffe, dass die Menschenrechtsverletzungen das Jahr 2022 zu einem Wendepunkt machen“, sagt der australische Ex-Fußballer Craig Foster, der sich ebenfalls bei Human Rights Watch engagiert.

„Ein Wendepunkt, an dem es eine Abrechnung mit dem globalen Sport gibt, insbesondere mit dem IOC und natürlich auch mit der FIFA.“

„Aus meiner Sicht müssen Athleten auf sich selbst aufpassen – das ist ihre einzige Verantwortung. Sie können sich melden, wenn sie zurück sind. Sie haben aber nicht die Verantwortung, sich mit Problemen zu beschäftigen, die das IOC ihnen bereitet hat. Das würde ihre eigene Sicherheit gefährden. Und das wäre keine vernünftige Forderung an Athletinnen und Athleten.“

Auch wenn in manchen Bereichen erste Schritte formal gemacht sind, der Sündenfall Peking und Katar 2022 wird international viel Kritik hervorrufen.

„Ich hoffe, dass die Menschenrechtsverletzungen das Jahr 2022 zu einem Wendepunkt machen“, sagt der australische Ex-Fußballer Craig Foster, der sich ebenfalls bei Human Rights Watch engagiert.

„Ein Wendepunkt, an dem es eine Abrechnung mit dem globalen Sport gibt, insbesondere mit dem IOC und natürlich auch mit der FIFA.“

[*] An dieser Stelle haben wir einen sinnverfälschenden Schreibfehler korrigiert.

[**] An dieser Stelle haben wir die Funktion eines Menschen korrigiert.

[**] An dieser Stelle haben wir die Funktion eines Menschen korrigiert.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)