Verschiedene Technologiekonzerne betreiben heute schon Quantencomputer. Noch sind diese Systeme empfindlich, teuer und experimentell – aber ihr Potenzial ist groß. Vor wenigen Jahrzehnten war das Konzept des Quantencomputers noch Fiktion. Die Entdeckungen von John Clarke, Michael Devoret und John Martinis haben daraus ein Anwendungsfeld gemacht.

Quantentunneln und Quantisierung: Wofür der Nobelpreis verliehen wurde

Alles, was wir sehen, anfassen oder benutzen – Atome, Moleküle, Materie – besteht aus Teilchen, die sich nach den Gesetzen der Quantenphysik verhalten. Die Quantenwelt ist also das „Betriebssystem“ unserer Wirklichkeit.

Die Regeln, nach denen sich Quantenteilchen verhalten, sind oft kontraintuitiv, weil es ganz andere sind als die Regeln, die wir aus dem Alltag kennen. So können Teilchen in der Quantenwelt zum Beispiel Hindernisse durchdringen. Ein Effekt, der „Quantentunneln“ genannt wird.

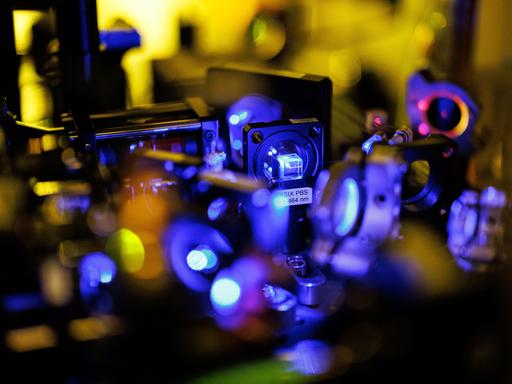

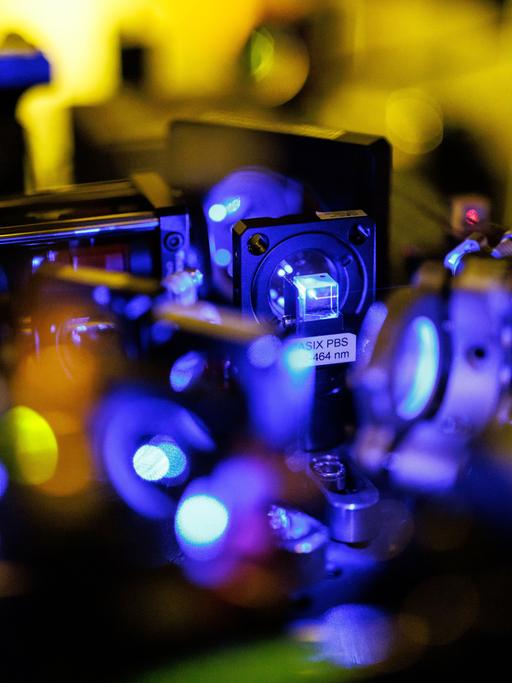

John Clarke, Michael Devoret und John Martinis gelang es in den 1980er-Jahren, dieses Verhalten zu beobachten. Besonders spektakulär: Sie konnten zeigen, dass der Effekt auch in makroskopischen Systemen auftritt – also in Objekten, die groß genug sind, um für uns sichtbar zu sein. Bis dahin ging man davon aus, dass Quantenphänomene nur auf atomarer Ebene auftreten.

Darüber hinaus bestätigten sie ein Postulat, das Max Planck 1900 gemacht hatte. Nämlich, dass Quantenteilchen Energie immer nur in bestimmten Mengen aufnehmen und abgeben können. Den namensgebenden Quanten.

Technologie und Computer: Wofür Quantenmechanik gut sein kann

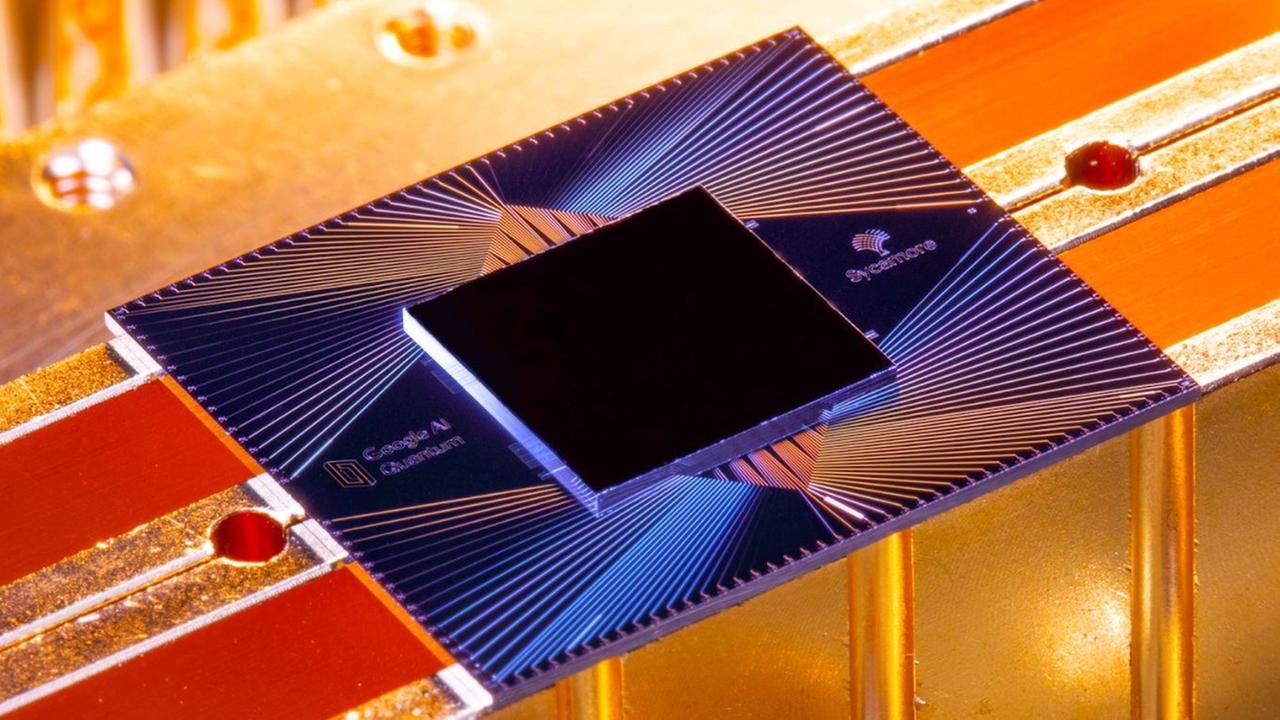

Damit haben die drei Nobelpreisträger gezeigt, dass die Quantenmechanik nicht nur eine Theorie für winzige Teilchen ist, sondern auch in unserer Welt nutzbar gemacht werden kann. Ihre Forschung bildet die Grundlage für die Entwicklung von supraleitenden Quantencomputern, wie sie von Google oder IBM entwickelt werden.

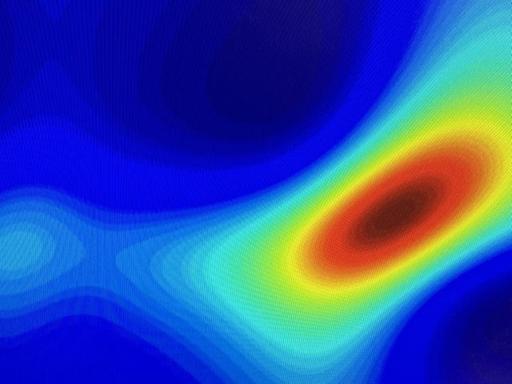

Supraleitende Quantencomputer können um ein Vielfaches schneller arbeiten als derzeitige Supercomputer. Das liegt an den paradoxen Regeln der Quantenwelt. Ein Qubit – das Äquivalent eines Bits in einem herkömmlichen Computer – ist nicht entweder 0 oder 1, sondern kann theoretisch beides gleichzeitig sein. Ein System aus vielen Qubits kann deshalb Rechenwege parallel durchlaufen, statt sie nacheinander abzuarbeiten.

Die Hoffnung ist, dass durch diese Technologie bald komplexe Probleme berechenbar werden, die herkömmliche Supercomputer nicht lösen können. Um hier Fortschritte zu machen, warb Google 2014 John Martinis an, der damals Professor an der University of Santa Barbara war. Gemeinsam mit seinem Team beim Tech-Giganten gelang es ihm tatsächlich, einen Quantencomputer zu bauen, der mit 53 Qubits ein Problem lösen konnte, das mit Supercomputern nicht lösbar ist.

Allerdings konnte der Quantencomputer auch nicht mehr als diese eine Aufgabe lösen. Ein Machbarkeitsbeweis, kein Durchbruch in der Anwendung. In Sachen Vielfältigkeit sind Supercomputer derzeit noch klar überlegen.

„Es gibt großen Fortschritt, aber es wird trotzdem noch Jahre dauern, bis große Quantencomputer wirklich Probleme lösen könnten, die wir anderweitig nicht lösen können“, schätzt Andreas Wallraff, Professor für Festkörperphysik und Quantenforscher an der ETH Zürich. Dass Supercomputer auf Basis von Quantentechnologie ihr Versprechen in der Zukunft einlösen, daran zweifeln Experten nicht.

Drei Wissenschaftler, die gerne basteln

John Clarke wuchs als Nachkriegskind in Cambridge auf. Elektrobaukästen und Technikspielzeuge waren von Anfang an sein Ding. Sein Interesse an Physik und Chemie fiel auch in der Schule auf und bescherte ihm ein Stipendium für ein Studium an der Universität.

Mit dem Basteln hörte er deshalb nicht auf. Er verband Theorie und Praxis und verbrachte viel Zeit damit, Geräte zu bauen, die es noch nicht gab. 1968 wechselte er von Cambridge nach Berkeley in Kalifornien, wo er später sein eigenes Labor bekam. Zwei seiner eifrigsten Mitarbeiter dort waren Mitte der 1980er-Jahre Michel Devoret und John Martinis.

„Ohne die beiden wäre das alles nicht passiert“, sagt John Clarke im Interview mit der Nobelstiftung nach der Verkündung. Über die Tragweite ihrer Entdeckung seien sie sich damals alle nicht im Klaren gewesen.

Auch John Martinis, der die ausgezeichneten Experimente als Teil seiner Doktorarbeit durchgeführt hatte, ist von der Entwicklung bis heute überwältigt. In Interviews erinnert er sich gerne an seine Anfänge im Labor von John Clarke. Alles, was heute in der Quantentechnologie steckt, musste er damals selbst bauen – sogar die Supraleiter waren Eigenproduktionen.

Sowohl John Martinis als auch Michel Devoret setzen sich dafür ein, die Technologie, deren Grundlage sie mitentwickelt haben, in die Praxis zu bringen. Devoret ist neben seiner Professur an der Yale University Berater bei einem Quantum-Computing-Start-up. John Martinis wechselte sogar komplett von der akademischen in die angewandte Forschung – dort seien die Möglichkeiten, die Technik voranzubringen, inzwischen einfach besser.

Der Nobelpreis – eine Marke für sich

Er ist weder der älteste Wissenschaftspreis der Welt noch der, der am höchsten dotiert ist. Trotzdem ist kein Preis so bekannt, ja fast legendär wie der von Alfred Nobel gestiftete.

Der Erfolg des Preises erklärt sich zum Teil auch aus der Biografie des Stifters: ein Mann, der das Dynamit erfindet und aus Entsetzen über die Folgen der Welt etwas Gutes hinterlassen will. Mit seinem Vermächtnis, diejenigen auszuzeichnen, „deren Entdeckung oder Erfindung der Menschheit im vorangegangenen Jahr den größten Dienst erbracht hat“, adelte er eine Idee und machte ihre Entdeckerinnen und Entdecker zu Symbolfiguren für menschlichen Fortschritt.

Mit dieser Symbolkraft hat der Nobelpreis eine Bedeutung, die sich auch in der Popkultur widerspiegelt: Von „The Big Bang Theory“ bis zu den „Simpsons“ – zahlreiche Filme und Serien enthalten direkte Referenzen an die noble Auszeichnung.

Ein Anruf aus Stockholm

Auch das Nobelkomitee selbst tut einiges dafür, dieses öffentliche Image zu fördern. Dazu gehört unter anderem der legendäre „Anruf aus Stockholm“, der die Ausgezeichneten auch mal live während der Verkündigung erreicht. Weil der Preis weltweit vergeben wird und die Vergabezeit sich nach der mitteleuropäischen Zeitzone richtet, hat es im Laufe der Jahrzehnte viele Telefonate mit Forschenden im Schlafanzug gegeben.

Mary Brunkow, die dieses Jahr den Preis für Medizin verliehen bekommt, hielt den nächtlichen Anruf der unbekannten Nummer aus Schweden für Spam und stellte ihr Telefon auf lautlos. Wer wirklich angerufen hatte, erfuhr sie erst später, als ein Journalist in den frühen Morgenstunden an der Tür klingelte.

Geoffrey Hinton, der gemeinsam mit John Hopfield im letzten Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten hat, war trotz der Zeitverschiebung nach Kalifornien wach, als das Telefon klingelte, und in der Lage, auch um zwei Uhr nachts Fragen von Journalisten zu beantworten. Die beiden Physiker erhielten den Preis für ihre Forschung zum maschinellen Lernen. Eine Arbeit, mit der sie die Grundlage für die KI-Revolution gelegt haben.