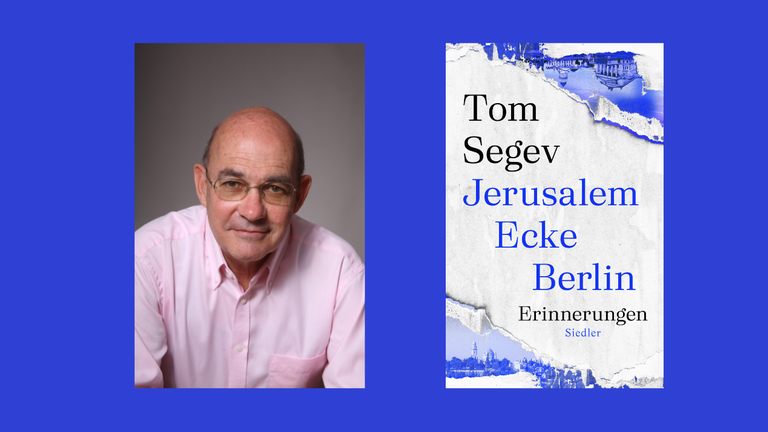

Tom Segevs Eltern trafen und verliebten sich am Bauhaus in Dessau. Sie studierte Fotografie, er Architektur. Der Vater war Jude, die Mutter nicht. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flohen sie über Prag nach Palästina.

„Sie waren beide überzeugte Kommunisten, sie haben niemals gedacht, dass sie Deutschland verlassen mussten. Meine Mutter hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir etwas Besseres verloren hatten, eine bessere Welt verloren hatten. Und schon von sehr früh an hatte ich gewusst, dass ich in zwei Welten lebe.“

Von diesen zwei Welten, Israel und Deutschland, Jerusalem und Berlin, handeln Tom Segevs Erinnerungen.

Seine Eltern wurden – wie viele Emigranten – nie heimisch in Palästina bzw. Israel. Doch ihr Wunsch, so bald wie möglich nach Deutschland zurückzukehren, blieb unerfüllt. Der Vater starb 1948 im Unabhängigkeitskrieg, gefallen auf Wachposten in Jerusalem durch die Kugel eines arabischen Scharfschützen – so die offizielle Version, und so hatte es auch seine Mutter erzählt. Die wahre Geschichte erfuhr Tom Segev erst Jahrzehnte später zufällig von seiner Schwester.

„Ich war mit einer Lüge aufgewachsen: Mein Vater war nicht durch die Kugel arabischer Mörder umgekommen, sondern durch einen Unfall. An einem Samstag wurde mein Vater zur Wache auf dem Dach eines dreistöckigen Wohnhauses unweit von uns beordert. Die Tür fand er verschlossen. Daraufhin beschloss mein Vater, am Regenrohr hinaufzuklettern. Als er das dritte Stockwerk fast erreicht hatte, verlor er plötzlich den Halt und stürzte zu Boden.“

Ein Beobachter zwischen Skepsis und Zynismus

Drei Tage später erlag der Vater seinen Verletzungen. Wie sollte Tom Segev mit dieser tragischen Geschichte umgehen? Er machte das, was er als Journalist und Historiker gewohnt war: die Fakten prüfen, die Umstände recherchieren, eine unhaltbare Überlieferung revidieren.

Ein bemerkenswerter Aspekt der unterhaltsamen, gut geschriebenen Erinnerungen ist die selbstkritische Grundhaltung des Autors.

„Beim Übergang ins fünfte Lebensjahrzehnt war ich in zwei Denkweisen befangen: Skepsis und Zynismus. Erstere betrachtete ich als Lebenselixier für guten Journalismus, Letzteres als Gift. Irgendwann setzte ich Skepsis derart mit menschlicher Freiheit gleich, dass sie beinahe zu Synonymen wurden. Der Zynismus hingegen hinderte mich immer wieder daran, eine Geschichte im richtigen Licht zu sehen und allseits gerecht darzustellen. Mein Bemühen, den Zynismus zu zügeln, war nicht immer von Erfolg gekrönt.“

Manche Episoden lassen sich allerdings kaum anders als mit einem sarkastischen Unterton erzählen; etwa als der Autor am 1. Oktober 1966 die Entlassung von Albert Speer, Hitlers Architekt und Rüstungsminister, aus dem Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau beobachtete.

„Ungefähr um Mitternacht waren schon mehrere tausend Menschen versammelt. Die jubelten, sie hatten Transparente, Ballons, sie sangen, sie waren lustig, sie waren freudig und riefen manchmal ‚Adolf, Adolf‘. Punkt Mitternacht öffneten sich die Tore des englischen Gefängnisses in Spandau und Albert Speer fuhr raus. Neben mir stand eine alte Frau und sagte, ‚ach, dass hätte unser Adolf doch noch sehen müssen‘.“

Die NS-Geschichte als Lebensthema

Andererseits registrierte Tom Segev in seiner Zeit als Bonner Korrespondent der israelischen Tageszeitung Ma'ariv, wie sich die Deutschen als vermeintliches Volk von Widerstandskämpfern inszenierten. Immer wieder begegnete er Menschen, die behaupteten, sie selber oder Verwandte oder Nachbarn hätten in der NS-Zeit Juden gerettet. Kann man da nicht zynisch werden?

„Und wir haben uns dann gesagt, es gibt 60 Millionen Deutsche heute, dann muss es 60 Millionen Juden gegeben haben vor dem Krieg, denn jeder Deutsche hat ja einen gerettet.“

Tom Segev kam nicht nur als Journalist in das Land seiner Eltern, sondern auch als Historiker. Er promovierte mit einer Arbeit über ehemalige KZ-Kommandanten. Deutschland als Land der NS-Täter und jüdischen Opfer war und ist ein Lebens-Thema des Autors.

„Es war die schwerste Aufgabe, die ich je auf mich genommen habe. Das Projekt war seelisch ungeheuer aufreibend. Aber die Forschungsarbeit lieferte mir die Grundlagen für einige Hypothesen. Diese Männer zog es zu einer Organisation, die ihnen einerseits totale Unterordnung abverlangte, andererseits aber auch ungeheure Macht verlieh, über Leben und Tod zu entscheiden.“

Israelische Politik

Neben Deutschland kreisen Tom Segevs Erinnerungen naturgemäß um Israel, den Staat, den er zuweilen unausstehlich findet, wie er schreibt. Israel sei aber zugleich das Land, das er wegen der täglichen Herausforderungen, der Geschichte und des bunten Gemischs an Menschen schätzt. Der Autor verknüpft auf anregende Weise Zeitgeschichte mit Biographischem, kritisiert die politischen Verhältnisse, beschönigt nichts, hütet sich vor einseitiger Parteinahme im Nahostkonflikt. Über den Libanonkrieg, als israelische Truppen 1982 in das Nachbarland vordrangen, schreibt Segev:

„Der Krieg sollte von Anfang an ‚eine neue Ordnung‘ im Libanon schaffen, unter Besatzung der südlichen Landesteile und der Vertreibung der dort lebenden Palästinenser. Die Folgen waren entsetzlich, vor allem die Luftangriffe auf Städte und Dörfer. Die israelische Armee ‚versank im libanesischen Morast‘, wie es damals hieß. Israel verlor über 1200 Soldaten, die Araber um die zwanzigtausend.“

Vier Jahrzehnte später scheint der Nahe Osten weiter von einer Friedenslösung entfernt als je zuvor, vor allem seit den letzten Wahlen. Zum ersten Mal, so Segev, sei eine rechtsradikale, rassistische Gruppe im israelischen Parlament vertreten.

„Ich war früher viel optimistischer in allem, was den Konflikt mit den Palästinensern angeht, und ich bin heute nicht mehr optimistisch. Schon einige Jahre sehe ich überhaupt nicht, wie man diesen Konflikt lösen kann.“

Wer dem Autor trotz der verfahrenen politischen Lage Hoffnung und Zuversicht gibt, ist Itayu, ein gebürtiger Äthiopier, den er als kleinen Jungen kennenlernte, als Mitte der 1980er Jahre Tausende Juden aus Äthiopien nach Israel kamen. Segev freundete sich mit Itayu an und adoptierte ihn schließlich. Heute ist er mehrfacher Großvater und lässt Fragen über sich ergehen, was ein glatzköpfiger weißer Opa mit schokoladenbraunen Enkeln – wie er selbst sagt - zu tun habe.

Tom Segevs gleichermaßen optimistischer wie skeptischer Wunsch zum Ende der überaus lesenswerten Erinnerungen: Seine Enkel sollten nicht gezwungen sein, eines Tages Israel als ihr Geburtsland verlassen zu müssen, wie es seinen Eltern geschah.

Tom Segev: „Jerusalem Ecke Berlin. Erinnerungen“, Übersetzung: Ruth Achlama, Siedler Verlag, 411 Seiten, 32 Euro.