Die UN-Klimakonferenz in Belém in Brasilien ist ein Treffen unter schwierigen Vorzeichen. Denn die Länder, die den größten CO2-Ausstoß verursachen, zeigen momentan keine großen Ambitionen zur Bekämpfung des Klimawandels. Mit Brasilien hat die Konferenz allerdings ein Gastgeberland, das etwas erreichen will - und die Länder des Globalen Südens schauen längst nicht mehr nur auf die großen Akteure, sondern gehen für den Klimaschutz voran.

China: Industriepolitik hat Priorität

Fast ein Drittel der globalen CO2-Emissionen entsteht in China. Das Land ist daher für den Klimaschutz zentral. In den vergangenen Jahrzehnten sind die chinesischen Emissionen massiv gestiegen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein.

Denn Chinas Regierung hat in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Solarenergie, investiert. Präsident Xi Jinping verkündete kurz vor der UN-Weltklimakonferenz, dass China den Anteil nicht fossiler Energie am gesamten Energiekonsum des Landes auf mehr als 30 Prozent steigern will. Chinas Ambitionen zeigen bereits Wirkung: Ein Rückgang der Emissionen deutet sich an.

Vor diesem Hintergrund hat Xi Jinping vor der UN-Weltklimakonferenz erstmals mittelfristige Klimaziele bekanntgegeben: China werde seine Emissionen bis 2035 gemessen an den Höchstwerten um sieben bis zehn Prozent senken, teilte er mit.

Xi legte sich dabei allerdings nicht fest, wann der Höchststand erreicht sein wird. Kritiker zweifeln daher an den Ambitionen des Landes. Zumal zehn Prozent in jedem Fall zu wenig sind, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Dafür müsste China seine Emissionen um mindestens 30 Prozent reduzieren.

Vor diesem Hintergrund entsteht der Vorwurf, dass China seinen Fokus eher auf Industriepolitik als auf Klimaschutz legt. China dominiert den Markt für erneuerbare Energien, der Markt für Batterien wird zu bis zu 75 Prozent von chinesischen Firmen kontrolliert. Und wenn es der chinesischen Wirtschaft nutzt, dann darf es auch dem Klima schaden: Das Land baut auch seine Kohlekraftwerke weiter massiv aus.

USA: Trump kämpft gegen den Klimaschutz

Die USA sind nach China der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen, doch US-Präsident Donald Trump hält Klimaschutz für überflüssig. Aus dem Pariser Abkommen ist er ausgestiegen, er lässt wissenschaftliche Daten löschen, entzieht Forschenden die Förderung, sabotiert erneuerbare Energien, will mehr fossile Rohstoffe fördern und auch exportieren. Angekündigte Gelder für internationalen Klimaschutz und Ausgleichszahlungen für besonders vom Klimawandel betroffene Länder hat er zurückgezogen.

Die US-Regierung macht zudem Druck auf andere Staaten, damit sie weniger für das Klima tun. Ein Ziel der US-Regierung: Die EU soll ihren Klimazoll CBAM aufgeben oder abschwächen. Konsequenterweise schicken die USA auch keine Delegation zur UN-Klimakonferenz.

Doch auch wenn von den USA in internationalen Verhandlungen gerade nichts Konstruktives zum Klimaschutz zu erwarten ist: Manche Bundesstaaten halten ihr Engagement weiter hoch. Und auch in Staaten, die politisch nicht auf Klimaschutz setzen, gibt es positive Trends zu erneuerbaren Energien. Denn diese sind inzwischen oft schlicht wirtschaftlicher als fossile.

Indien: Auf Wachstumskurs

Indien steht in der Liste der Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß auf dem dritten Platz. Pro Kopf gerechnet steht Indien hingegen gut da: Die rund 1,4 Milliarden Einwohner des Landes setzen im statistischen Mittel jeweils nur knapp drei Tonnen Treibhausgase frei. In Europa ist es im Schnitt mehr als doppelt so viel, in China mehr als dreimal – und die USA stoßen pro Kopf fast sechsmal so viel aus.

Die indische Regierung möchte ökonomisch aufholen, und das treibt auch den Kohle- und Zementverbrauch des Landes an. Gleichzeitig setzt Indien massiv auf erneuerbare Energien und hat ambitionierte Ziele für die Produktion von grünem Wasserstoff. Ähnlich wie bei China kann man allerdings auch hier primär industriepolitische Ambitionen sehen.

So kritisiert auch die indische Regierung den Klimazoll der EU (CBAM) als unangemessen. Dabei gilt diese Maßnahme als wirkungsvoll für den internationalen Klimaschutz. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sieht im Klimazoll einen Hebel, der die internationale Zusammenarbeit fördern könnte. Nicht-EU-Länder können den Klimazoll vermeiden, wenn sie selbst ein eigenes CO2-Handelssystem etablieren - dadurch soll sich die CO2-Bepreisung weltweit verbreiten.

Europäische Union: längst kein Vorreiter mehr

Die Länder der Europäischen Union (EU) liegen mit ihren gemeinsamen Treibhausgasemissionen global auf dem vierten Platz. In der EU gelten nach wie vor vergleichsweise ambitionierte Gesetze zum Klimaschutz, doch sie werden zunehmend in Frage gestellt - zum Beispiel bei der Diskussion um die Frage, wann keine Verbrenner-Autos mehr neu zugelassen werden sollen. Und die Ausweitung des CO2-Handels wurde vorerst auf 2028 vertagt.

In dieser Stimmungslage haben sich die EU-Mitgliedsländer erst kurz vor der UN-Klimakonferenz auf ein neues Ziel für 2040 einigen können. Dieses gilt als wenig ambitioniert. Die EU eröffnet darin die Möglichkeit für ihre Mitgliedsländer, dass ein Teil der Emissionsminderung auch über internationale Klimazertifikate erreicht werden kann - also über Klimaschutz, der nicht in der EU stattfindet.

Auch bei vergangenen Verhandlungen zur Finanzierung von Klimaschutz hat sich die EU international zurückgehalten. Von den Ländern des Globalen Südens wird die EU schon seit längerem nicht mehr als Vorreiter im Klimaschutz wahrgenommen. Das unambitionierte neue Ziel für 2040 schwächt die Verhandlungsposition der EU nun noch weiter.

Brasilien: Gastgeber mit Ambitionen

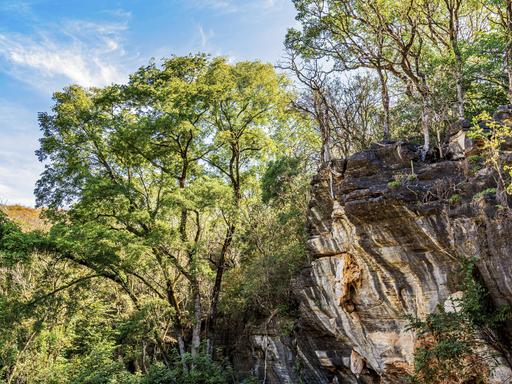

Die UN-Klimakonferenz findet in Brasilien in der Stadt Belém statt, die im Amazonasgebiet liegt. 60 Prozent des Amazonas-Regenwalds befinden sich auf brasilianischem Boden, das Land spielt damit eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Abholzung. Zudem hat Brasilien die siebtgrößten Emissionen weltweit.

Brasiliens Präsident Lula da Silva hat versprochen, die Entwaldung bis zum Jahr 2030 zu beenden, in den vergangenen Jahren ist sie bereits zurückgegangen. Im Vorfeld der Konferenz hat die brasilianische Regierung einen Fonds angestoßen, der den tropischen Regenwald schützen soll. Staaten und private Investoren sollen investieren und Länder, die ihre Wälder erhalten, aus dem Fonds dafür bezahlt werden.

Mit Brasilien hat die UN-Klimakonferenz ein Gastgeberland mit Ambitionen im Klimaschutz. Für den Erfolg der Konferenz könnte das entscheidend sein. 2024 war die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan, einem Land, das stark von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Im Laufe der Konferenz gab es immer wieder Zweifel daran, ob der Gastgeber überhaupt willens war, Lösungen für den Klimaschutz voranzubringen. Zudem kamen in Aserbaidschan ärmere Länder wenig zu Wort. Das dürfte bei der Konferenz in Brasilien anders laufen.

Länder des Globalen Südens: Die neuen Treiber der Klimapolitik?

Zum Globalen Süden werden Länder gezählt, die politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich benachteiligt sind. Diese Länder könnten zunehmend zum Motor der Klimapolitik werden. Von den mächtigeren Ländern des Globalen Nordens sehen sie sich im Stich gelassen und schmieden deswegen Bündnisse untereinander.

Dabei ist für viele der Länder von Vorteil, dass ihre Ökonomien nicht auf fossilen Energien aufgebaut sind. Statt eine fossile Industrie aufzubauen, überspringen sie diese Phase und setzen gleich auf erneuerbare Energien. Äthiopien hat beispielweise ein Import-Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor erlassen und macht sich damit unabhängiger von Öl-Importen. Äthiopien hat wie viele andere Länder des Globalen Südens viel Sonnenschein und damit ideale Bedingungen für Solarenergie. Strom kostet dort sehr wenig.

Der Willen zu mehr Klimaschutz ist in vielen Ländern des Globalen Südens groß, auch weil sie oft besonders betroffen vom Klimawandel sind. Doch die Länder haben weniger Macht auf dem internationalen Tableau, für sie wird es daher nicht leicht, die formellen Ergebnisse der Konferenz zu prägen. Klimakonferenzen sind allerdings mehr als die Verträge, die am Ende unterschrieben werden. Sie sind auch ein Ort, wo sich Gleichgesinnte vernetzen und Synergien entstehen können. Hinter den großen Playern aus dem Globalen Norden entstehen so zunehmende Allianzen von Staaten, die den Klimaschutz voranbringen wollen.

pto