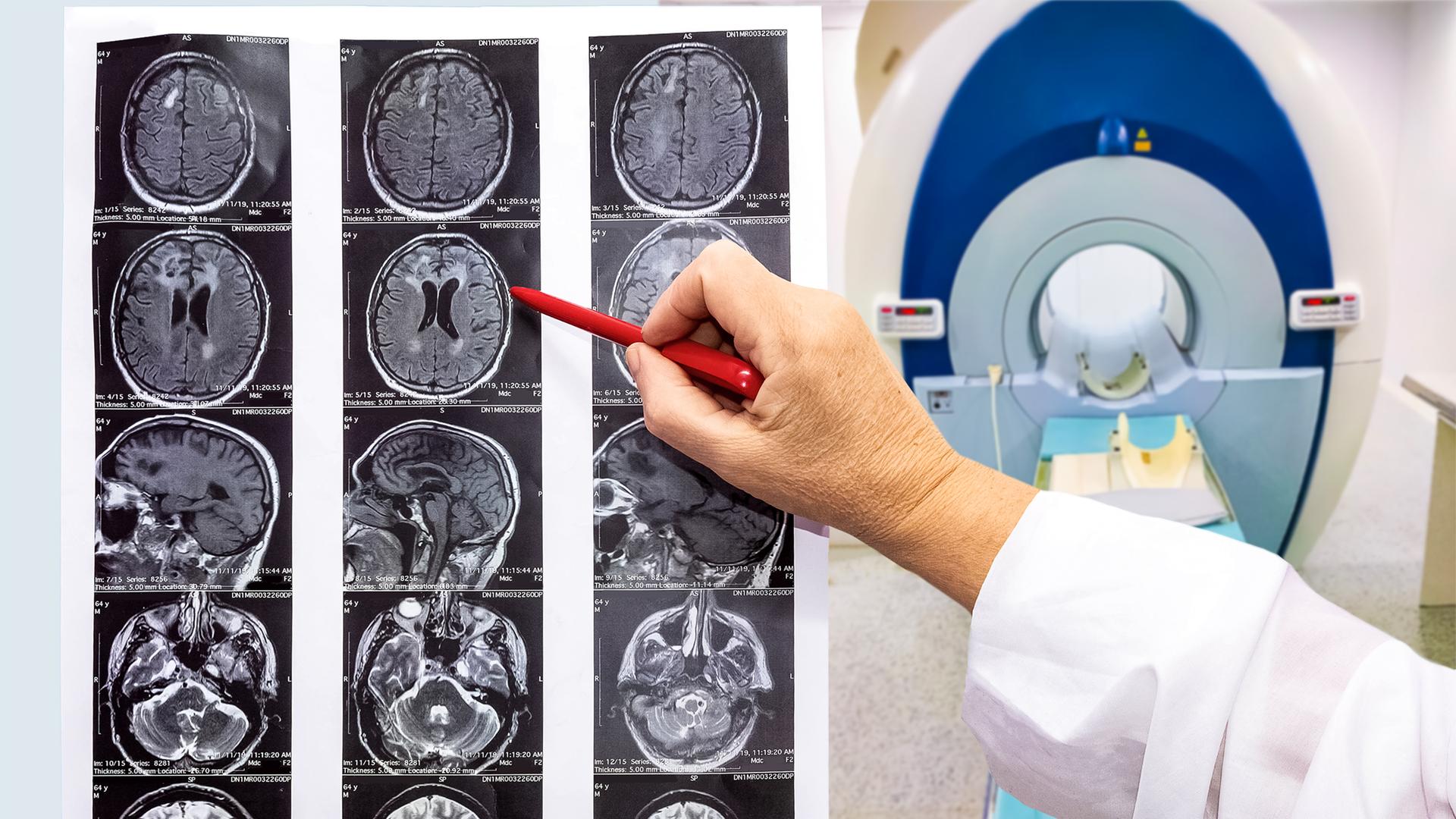

Auf die Krebsmedizin in Europa könnte in den kommenden Jahren eine große Herausforderung zukommen: Stark steigende Patientenzahlen, weil rund eine Million Tumorfälle nicht diagnostiziert worden sind. Das ist eine der Hauptaussagen eines Positionspapiers im Fachmagazin „The Lancet Oncology“. Beate Rau, Professorin an der Klinik für Chirurgie der Berliner Charité, gehört zu jenen Fachleuten, die von dem Magazin ausgewählt wurden, um die aktuelle Lage zur Krebsforschung in Europa einzuschätzen.

Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass manche Arztbesuche in den vergangenen Jahren abgenommen hätten, sagte Rau - unter anderem aus Angst, sich selbst oder andere anzustecken.

„Es ist natürlich so, dass da jetzt ein Stau auftritt, dass wir zum Teil Patienten sehen, die in höheren Tumorstadien nun auftreten“, so Rau.

Als Folge der Verzögerung sei es beispielsweise denkbar, dass nun mehr Patientinnen und Patienten als vor der Pandemie eine präoperative Chemotherapie benötigten.

Von den ermittelten Patienten, bei denen sich eine Krebsdiagnose und -therapie aufgrund der Corona-Pandemie verzögert habe, kämen nur 6,5 Prozent aus Deutschland, sagte Rau.

Das Interview in voller Länge:

Arndt Reuning: Warum sind so viele Krebsdiagnosen in den vergangenen beiden Jahren unter den Tisch gefallen?

Beate Rau: Wir haben bei einigen Krebserkrankungen eine Verringerung der Inzidenz, aber wir hatten jetzt auch in der letzten Zeit – wie alle wissen, und es ist auch noch nicht ganz ausgeklungen – die Pandemie. Die Pandemie hat tatsächlich dazu beigetragen, dass circa eine Million Krebsdiagnosen in Europa nicht mehr erkannt worden sind. Das hat verschiedene Ursachen, dass zum Beispiel Patienten nicht mehr zum Arzt gegangen sind – da sagt man, europäisch sind das ungefähr 1,5 Millionen Patienten –, weil sie Angst hatten, sich in der Praxis im Warteraum anzustecken, im Krankenhaus gar nicht nur sich selbst anzustecken, sondern vielleicht auch als nichtwissender Infizierter andere ansteckt. Das hat dazu geführt, dass man dort eben diese Einrichtungen oder den Arzt eben vermeidet. Wir sind in Deutschland allerdings ganz gut aufgestellt, weil von diesen 1,5 Millionen europäischen Mitbewohnern nur 6,5 Prozent davon in Deutschland sozusagen in der Hochrechnung betroffen erscheinen. Das heißt, die Inzidenz ist in Deutschland nicht so oder der Einbruch durch die Corona-Pandemie ist in Deutschland zwar vorhanden, aber nicht so stark wie vielleicht in anderen Ländern Europas.

Reuning: Sie hatten die Patienten erwähnt, die seltener zum Arzt gegangen sind. Wie war denn die Situation während der Pandemie in der Klinik?

Rau: In der chirurgischen Onkologie zum Beispiel – wenn da einer krank ist, dann geht das System nicht. Dieses Zahnrad ist darauf aufgebaut, dass jeder Zahn auch funktioniert, und wenn da einer fehlt, dann stoppt der Apparat. Wenn zum Beispiel bei der Hochzeit der Pandemie Anästhesisten Beatmungstherapie für COVID-Patienten übernehmen müssen, dann fehlen sie natürlich im OP. So wird immer wieder von A nach B verschoben, um den krebskranken Patienten überhaupt Möglichkeiten zu offerieren, behandelt zu werden, und das ist ein Drahtseilakt der Krankenhausführung, um das alles zu gewährleisten. Ich denke, da haben wir in den Krankenhäusern einen guten Job gemacht während dieser Pandemie, aber das ist im Augenblick auch noch nicht ganz fertig, weil jetzt wieder eine Ansteckungsphase kommt, und wenn das Personal fehlt, weil es, wenn es positiv ist, eben auch nicht arbeiten darf, dann können Patienten nicht so behandelt werden, wie wir es vor fünf Jahren gemacht haben.

Bevorstehender „Stau“ bei Tumorbehandlungen wahrscheinlich

Reuning: Was bedeutet das denn für die Herausforderung, die nun auf das Gesundheitssystem zukommt, diese nicht diagnostizierte Zahl von Krebsfällen?

Rau: Es ist natürlich so, dass da jetzt ein Stau auftritt, dass wir zum Teil Patienten sehen, die in höheren Tumorstadien nun auftreten. Das bedeutet aber auch gleichzeitig aufwendigere Therapie. Vielleicht benötigt man jetzt – aus dem chirurgischen Gesichtspunkt gesehen – mehr Patienten, die eine präoperative Chemotherapie benötigen, um den Tumor zu verkleinern, was vorher vielleicht nicht nötig gewesen wäre, oder Patienten, die gar so weit fortgeschritten sind, dass es jetzt eine palliative Therapie sein wird, die den Patienten schmerzlindernd die letzte Zeit des Lebens verbessern soll. Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Wie hoch diese Inzidenz nun ist, das wissen wir tatsächlich nicht, aber ich denke, da werden wir in der kommenden Zeit Antworten finden, weil Untersuchungen und Datenbanken sich diesbezüglich etablieren und dann auch ausgewertet werden können.

Reuning: Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang die Früherkennung und auch die Prävention?

Rau: Nun ja, wie schon gesagt: Wenn man keinen Patienten hat, der im Krankenhaus operativ behandelt werden muss oder auch Chemotherapie erhalten muss, weil er gar keinen Tumor entwickelt, also wenn wir ihn mit präventiven Maßnahmen schon vorher abwenden können, dann ist das natürlich immer das Beste, was wir erreichen können. Präventionsmaßnahmen wären in dem Fall zum Beispiel die Vakzinierung, etwas, was man in Angriff nehmen kann, ist natürlich im Augenblick noch nicht so vorangeschritten für die bekannten häufigsten Krebserkrankungen, aber da sind wir momentan dran. Das ist auch das Ziel, dass das weiter beforscht wird und dann auch eines Tages in die klinische Routine Einzug erhalten wird.

Reuning: Also eine Art Schutzimpfung gegen Krebs.

Rau: Zum Beispiel, da sind wir tatsächlich nur bei wenigen Tumoren, aber da müssen wir noch weiter dran arbeiten, dass wir das auch in den Griff bekommen.

Therapeutische Impfungen, die das Immunsystem unterstützten „recht erfolgreich“

Reuning: Wie sieht es aus mit therapeutischen Impfungen, die also zum Beispiel das Immunsystem unterstützen beim Kampf gegen Tumorgewebe?

Rau: Ja, da sind einige Therapieoptionen bereits bekannt und auch recht erfolgreich. Man muss natürlich sagen, bei der Immuntherapie setzt das natürlich auch voraus, dass man Tumoren behandelt, die diese Rezeptoren auch haben, wo die Immuntherapie angreifen kann. Natürlich nicht jeder Tumor hat das gleiche Spektrum an diesen Rezeptoren, sodass diese Therapie tatsächlich nicht für alle Krebserkrankungen zur Verfügung steht, aber wir haben diese Therapie jetzt weiterentwickelt, wer weiß, was in der Zukunft sein wird.

Reuning: Das alles, denke ich, wird es nicht zum Nulltarif geben. Lässt sich das abschätzen, wie viel Geld wird in den kommenden Jahren in der Krebsforschung gebraucht werden?

Rau: Das kann ich nicht genau beziffern. Die Problematik ist, dass eine klinische Forschung, bis etwas tatsächlich dem Patienten angeboten werden kann, bis dass dann auch zum Standard wird, weil es dann die beste Therapie für diese Erkrankung für die Patienten bedeutet, das ist ein langer Prozess, sodass wir zum Beispiel – nur um das zu benennen – in Guidelines, die derzeit etabliert werden, verwenden wir die Ergebnisdaten randomisierter Studien von vor 20 Jahren. Das heißt, die Entwicklung von einer Idee zur Routinetherapie, das ist ein ganz langer Prozess, und das kostet dementsprechend auch eine ganz Menge – kann ich Ihnen nicht beziffern, aber es ist mit Sicherheit sehr viel Geld.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.