Eine anspruchsvolle Gesellschaftstheorie haben die Populisten anscheinend nicht mitgebracht. Offen ist, ob der Geist, der ihnen Antrieb verleiht, seine Theorie nur noch nicht gefunden hat – oder ob er sich Theorie grundsätzlich entzieht. Unter einer dieser Bedingungen muss die Rechte, beflügelt vom eigenen Erfolg, nun Politik machen. Vielleicht wäre es aber ein Fehler, hier vorschnell nur einen Mangel zu konstatieren. Ist dieser Geist nicht möglicherweise mehr als bloße Negation – mehr als jener Geist, der in Goethes Faust stets verneint?

Um der Spur des rechten Zeitgeistes nachzugehen, um zu begreifen, wie er heute wirkt, gilt es, unseren Blick zurück zu wenden – aber nicht zu den großen Kriegen und zum Totalitarismus, sondern in jene Phase, in der die westliche Rechte, zutiefst diskreditiert und zerlumpt, im Nachkriegsdeutschland im Verborgenen überwintern musste.

Gelingen konnte ihr dies vorwiegend im Bereich der Kunst, während die Linke ihren Marsch durch die Bildungs- und Kulturinstitutionen antrat und fortsetzte. Gerade Literaten und Dichtern wie Botho Strauß, Uwe Tellkamp oder Michel Houellebecq gelang es, etwas Neu-Rechtes zu formulieren und damit ästhetische Wirksamkeit zu erzielen. Sie beschworen und verrätselten etwas, das Gesellschaftstheoretiker mit guten Gründen sofort verworfen und bekämpft hätten, sobald es zu einer politischen Programmatik erhoben worden wäre.

Was heute im engeren Sinne als „Neue Rechte“ bezeichnet wird, ist eine mehr oder minder organisierte Gruppe von Intellektuellen, die es nicht hinnehmen wollte, dass die Linke das Feld der Theorie für sich allein beanspruchte. Der „Neuen Rechten“, einer Konkurrenzveranstaltung zur „Neuen Linken“, lässt sich ihre akademische Dürftigkeit und politische Gefährlichkeit relativ leicht nachweisen. Eine entscheidende Frage bleibt allerdings ungeklärt: Liegt diese Dürftigkeit darin begründet, dass im rechten Denken und Fühlen etwas unaufhebbar Antiintellektuelles, ja möglicherweise sogar Antigesellschaftliches steckt, aus dem weder überzeugende Politik noch Theorie zu gewinnen wäre? Oder sind der rechte Marx, der rechte Foucault und der rechte Adorno schlichtweg noch nicht geboren?

Der eigentliche Trick, um wirklich etwas über die Rechte zu erfahren, um sie vielleicht sogar besser zu verstehen, als sie sich selbst versteht, liegt darin, nicht nach ihren politischen Argumenten zu fragen – und sich dann zu freuen, wenn keine kommen –, sondern nach ihren Bildern eines gelingenden Lebens zu forschen. Hierfür bieten Dichter und Denker bessere Beispiele als Politiker.

Barbara Sichtermann, Jahrgang 1943, ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie studierte Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Berlin. Seit 1978 arbeitet sie als freie Autorin. Ihre Themen: Leben mit Kindern, Frauenpolitik und -biografik, Medienkritik. Sie ist seit 30 Jahren Mitglied der Grimme-Preis-Kommission. 2015 erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis für ihr Lebenswerk. Ihr letztes Buch (mit Ingo Rose) trägt den Titel: „Fahren Sie sofort los!“ Alexandra Kollontai. Ein Frauenleben zwischen Auflehnung und Macht. Wien, 2024

Simon Brückner, Jahrgang 1978, studierte Kulturwissenschaft, Soziologie und Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Dokumentarfilme wurden international gezeigt und mehrfach ausgezeichnet. Er verfasste Feature-Formate für den Hörfunk, arbeitete als Dramaturg und Dozent. Zuletzt erschienen der beobachtende Kinofilm Eine deutsche Partei (Berlinale 2022) über die AfD sowie das gemeinsam mit Barbara Sichtermann und Jens Johler herausgegebene Sachbuch Das verordnete Schweigen. Zensur von Fall zu Fall, Hamburg 2024.

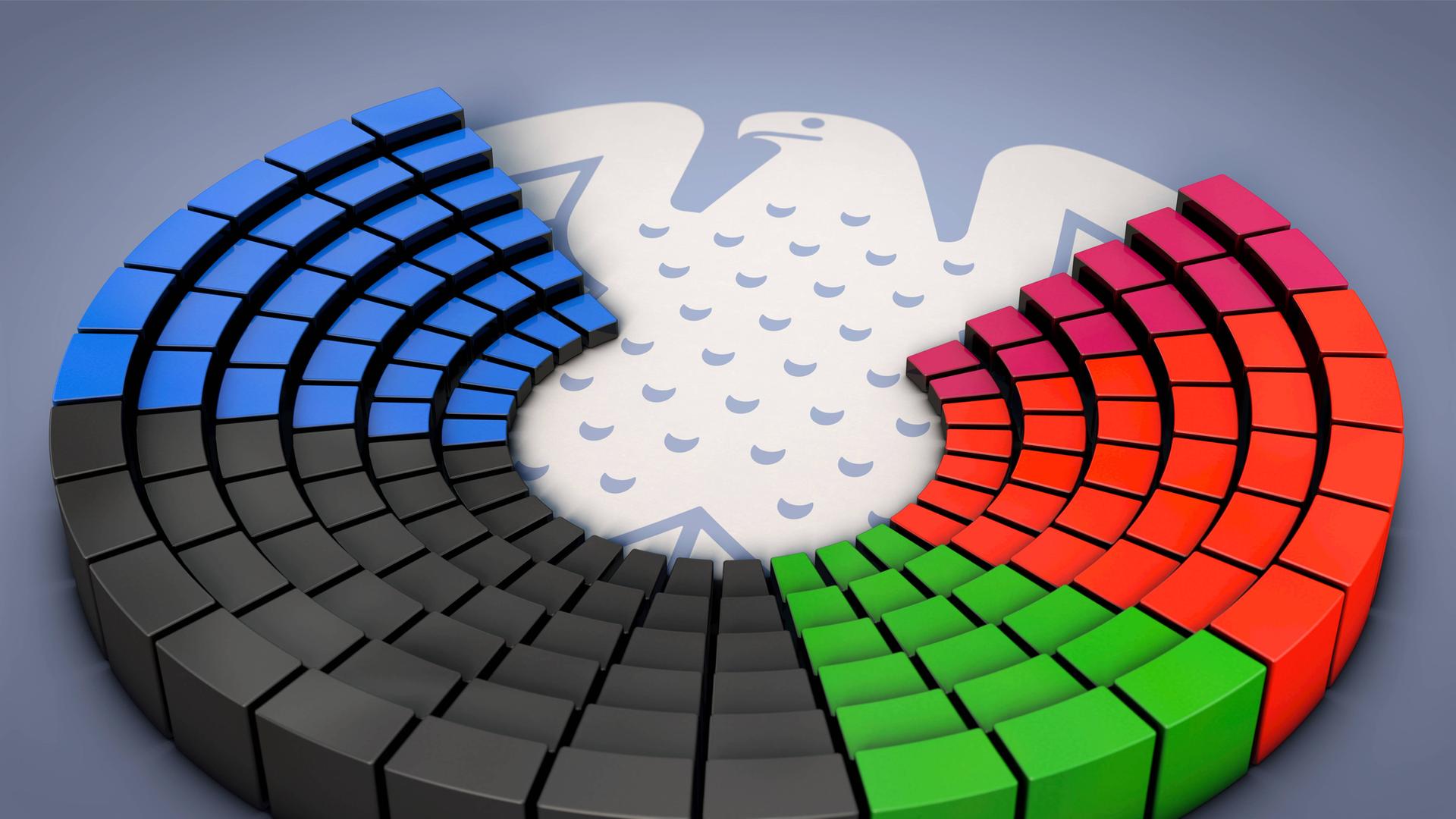

Selbst einem gelassenen Beobachter der Zeitläufte kann es mulmig werden angesichts des Auftretens und der Erfolge stramm rechter Parteien. Sie sind populistisch, lärmend, mit kalkulierter, unterschwellig drohender Gewalt in der Sprache. Und verstörend ist auch das, was sie politisch verfolgen oder billigend in Kauf nehmen: die Entrechtung von Minderheiten, Nationalismus, die Erosion demokratischer checks and balances. Sie entfesseln eine wüste Rache, einen Ressentimentsturm nach jahrzehntelanger Dominanz linksliberaler Gesellschaftsentwürfe, in denen es sich zugegebenermaßen viele auch behaglich eingerichtet hatten.

Von dieser Warte aus ist das linke Gesellschaftsverständnis vielleicht nicht das einzig Wahre, das rechte jedoch das klar zu Vermeidende. Verharren die Verteidiger der Demokratie aber nun in einer bloßen Abwehrhaltung, werden sie die Gefahr weder vollständig begreifen noch wirksam bekämpfen können. Schlimmer noch: Sie bestärken jene Wähler populistischer Parteien, die davon ausgehen, dass ihre Anliegen von den Eliten nicht bloß nicht geteilt, sondern für grundsätzlich illegitim erklärt werden.

Der Philosoph Arnd Pollmann diagnostizierte diese Haltung kürzlich treffend als „Volksverdrossenheit“: Die Demokratie sei eigentlich wunderbar, nur die Wähler passten nicht mehr ins Bild. Die Frage sollte also sein: Was an den diversen Inhalten, die den Rechtsaußenparteien heute ihr weltweites Momentum verschaffen, ist legitim oder zumindest unvermeidlich? Welche Eigenlogik entfalten diese Inhalte?

Im Falle der AfD zeigt sich: Das eigentlich Radikale findet sich weniger in Parteiprogrammen als in enthemmten Wortmeldungen auf Telegram, in Marktplatzreden oder in vertraulichen Runden.

Was dort artikuliert wird, ist oft diffus, widersprüchlich, antiintellektuell. Doch vielleicht ist das Unsystematische dieser ganzen Strömung gar kein Zufall – sondern Teil einer inoffiziellen Agenda: ein Aufstand gegen die Deutungshoheit der Gebildeten.

Die Rechte ist zurück, aber sie hat wohl keine Gesellschaftstheorie mitgebracht, kein anspruchsvolles Gedankengebäude, um ihre Sicht der Welt zu begründen.

Zwar gibt es rechte Theoriefragmente wie den Ethnopluralismus eines Alain de Benoist, der Vielfalt nur zwischen, nicht aber innerhalb von Kulturen propagiert, oder das Freund-Feind-Denken eines Carl Schmitt. Doch wurden diese Ideen nie zu einer vollständigen Gesellschaftstheorie verdichtet und blieben akademisch randständig. Weiterverfolgt wurden sie in der „Neuen Rechten“ – in Deutschland verbunden mit Namen wie Armin Mohler oder Götz Kubitschek – meist defensiv, nostalgisch und trotzig gegen den Mainstream gerichtet.

Zwar gibt es rechte Theoriefragmente wie den Ethnopluralismus eines Alain de Benoist, der Vielfalt nur zwischen, nicht aber innerhalb von Kulturen propagiert, oder das Freund-Feind-Denken eines Carl Schmitt. Doch wurden diese Ideen nie zu einer vollständigen Gesellschaftstheorie verdichtet und blieben akademisch randständig. Weiterverfolgt wurden sie in der „Neuen Rechten“ – in Deutschland verbunden mit Namen wie Armin Mohler oder Götz Kubitschek – meist defensiv, nostalgisch und trotzig gegen den Mainstream gerichtet.

Simon Brückner erinnert sich an ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der AfD‑Bundestagsfraktion. Der berichtete, es habe immer wieder Vorstöße der Neuen Rechten gegeben, die linke Hegemonie an Universitäten und in einflussreichen Buchverlagen zu durchbrechen. Wirklich zuhause seien die Rechtsintellektuellen in der Gesellschaftstheorie aber nie gewesen. Auf Brückners Nachfrage, wo denn sonst, antwortete der Mann ohne Zögern: „In Literatur und Dichtung.“

Wenden wir uns also genau dorthin, zu jener literarischen Ruinenlandschaft nach dem Niedergang der rechten Intelligenz in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Suchen wir in Werken mit künstlerischem Rang, die von Rechten rezipiert, geschätzt oder selbst geschrieben wurden, nach deren Weltanschauung, nach Spurenelementen, wenn schon nicht einer rechten Theorie, so doch des rechten Geistes. Welche Bilder eines gelingenden Lebens malen die Rechten, und was stört, empört oder befremdet sie an der heutigen Welt?

Beginnen wir mit einem deutschen Dramatiker, Romancier und Essayisten, der nicht nur rechts der Mitte außerordentlich geschätzt wird: Botho Strauß. In seinem Denken hängen die Begriffe „konservativ“ und „rechts“ unmittelbar zusammen, ohne dass letzterer bloß die Steigerung des ersten wäre. Damit weicht Strauß vom Mainstream der alten Bundesrepublik ab, in dem Rechte mit Geltungsdrang selbstverständlich darauf beharrten, „nur konservativ“ zu sein. Der Dichter löst das Wort „rechts“ aus der Semantik der Warnung und stellt stattdessen den Weltbezug der Erinnerung in den Mittelpunkt:

„Leben erhält sich nur, indem die überwiegende Zahl seiner Elemente weitergegebene und nur eine Minderzahl neue, ‚emergente‘ Eigenschaften besitzen. Daher besteht jeder Tag aus mehr Gestern als Heute.“

Dies lässt er seinen Ich-Erzähler im Roman Die Fehler des Kopisten sagen. Und:

„Du lebst nur, um Minute für Minute zu bestätigen, was in Versen und Zeilen seit je geschrieben steht. Und außerhalb deines bestätigenden Herzens lebst du nicht.“

Ein Rechter lebt für Strauß vorwiegend aus der Vergangenheit. Sein Bewusstsein und Dasein entsteht aus Gewordenem und Gewachsenem, er kennt es und erkennt es zugleich an. Der Mensch entwirft sich nicht auf einer tabula rasa. Er wandelt die Pfade, die andere vor ihm angelegt haben. Damit gerät er in Widerspruch zur Moderne, die, wie der bei Konservativen beliebte Philosoph Peter Sloterdijk schreibt, jede Vergangenheit gegenüber der Zukunft ins Unrecht setzt. Zwanghaft radikalisiert die Moderne die Hoffnung auf eine Verbesserung der Welt und des Menschen und opfert dabei das Gewordene. Botho Strauß drückt es in seinem berühmten Essay von 1993 Anschwellender Bocksgesang so aus:

„Anders als die linke, Heilsgeschichte parodierende Phantasie malt sich die Rechte kein künftiges Weltreich aus, bedarf keiner Utopie, sondern sucht den Wiederanschluss an die lange Zeit, die unbewegte, ist ihrem Wesen nach Tiefenerinnerung und insofern eine religiöse oder protopolitische Initiation.“

Konservatismus wird gemeinhin als bloßes Festhalten am Bewährten verstanden. Doch das meint Strauß nicht. Ihm geht es darum, Veränderung als sinnhafte Fortentwicklung und Forterzählung des Bestehenden zu gestalten – und das ist etwas anderes. Konservative verweisen darauf, dass die verallgemeinerten Menschen in den sozialutopischen Gesellschaftstheorien der Linken keine wirklichen Menschen seien, weil sie nicht als Subjekte mit individueller Geschichte und Verwurzelung gedacht würden.

In seiner „Bewusstseinsnovelle“ Die Unbeholfenen enthüllt Strauß eine überraschende dialektische Wendung des Gedankens, dass des Lebens wahre Fülle in der Vergangenheit zu finden sei. Seine Pointe: Nur wer aus dieser Fülle des Von‑Alters-her schöpft und sich in ihr auskennt, kann die Krise der Gegenwart wahrnehmen. Nur wer sich aus der Tradition heraus erfindet, ist in der Lage, einen Widerspruch zu seiner eigenen Zeit zu entwickeln und dann auch wieder Neues in die Welt zu bringen. In Deutschland ist die Situation speziell. Hier überkreuzt sich für Strauß die Zukunftsfokussierung der Moderne mit der Schuld aus der nationalen Vergangenheit.

„Eine über das Menschenmaß hinausgehende Schuld wird nicht durch moralische Scham oder staatsbürgerliche Gedenkstunden ‚abgearbeitet'. Sie wird den Nachlebenden vielmehr zum Verhängnis, indem sie ihr geschichtliches und gemeinschaftliches Leben auf Dauer entstellt.“

Die Entschlossenheit der Deutschen, aus der Geschichte zu lernen, hat verhindert, so kann man Strauß interpretieren, dass sie überhaupt noch eine Geschichte haben.

Der fundamentale Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte so manche Lernerfahrung, aber es gab auch eine verdunkelte Verlustrechnung, und die macht uns Strauß auf, wohl wissend, dass er den Beifall von der falschen Seite nicht vermeiden kann.

Tonnen deutscher Heimkehrer-, Vertriebenen-, Kriegs- und Zwischenkriegsliteratur werden bis heute von rechten Verlagen hochgehalten, vom kulturellen Mainstream hingegen ignoriert, als rührselig belächelt oder als gefährlich tabuisiert. Solche Literatur widmet sich dem Leid der deutschen Soldaten im Feld, dem Grauen des Bombenkriegs, der Trauer um den Verlust eines bruchlosen deutschen Nationalgefühls, der Diskreditierung einst geehrter Denker und Künstler. Sie erzählt von Teilung und Gebietsverlusten im Osten, von durchtrennten Lebens- und Erinnerungslinien.

Die extreme Rechte wittert, wo derlei Themen angesprochen werden, die Chance zur Relativierung der nationalen Schuld, und sie hofft, daraus frische nationalrevolutionäre Impulse zu gewinnen. Botho Strauß hingegen kehrt diese Verluste nicht ins Politische. Seine Antwort ist poetisch. Für ihn gibt es zwei Wege aus einer Beziehung zur Vergangenheit, die nur noch ihre „Bewältigung“ zulässt. Die heißen: Lesen und Schreiben – und sie sind beide einsam. In den Unbeholfenen heißt es:

„Manchmal habe ich das Gefühl, nur bei den Ahnen noch unter Deutschen zu sein. Ja, es ist mir, als wäre ich der letzte Deutsche. Ein Strolch, ein in heiligen Resten wühlender Stadt-, Land- und Geiststreicher. Ein Obdachloser.“

Rechte sind zuhause in der Vergangenheit und unbehaust in der Gegenwart. Heimat, nach eigener Beschreibung einer ihrer wichtigsten Werte, scheint für sie immer schon eine verlorene.

Ist „Heimat“ nicht ein Paradebeispiel für die Unklarheit rechter Begriffe – eine fast sakrale Überhöhung diffuser Gefühlslagen? Als Deutscher denkt man bestenfalls an bayerische Trachtenvereine und andere schrullige Tümeleien, schlimmstenfalls an Fahnenappelle, Militärparaden und Platzkonzerte. Heimat – möchte man da mit Heiner Müller sagen – ist doch nur der Ort, an dem die Rechnungen ankommen.

Gleichwohl: Mit dem Begriff „Heimat“ können die meisten Menschen auf der Welt etwas anfangen; er leistet für sie etwas Fundamentales. Wer die Heimat verloren hat, erkennt immer, dass es sie einmal für ihn gab. Und wer politisch rechts steht, hält daran fest, dass der Fremde, der seine Heimat verlässt, um in die „eigene“ einzudringen, abgewehrt werden muss.

Es gibt hierzu zwei literarische Vermächtnisse aus der Feder französischer Erfolgsautoren. Das erste ist der Roman Das Heerlager der Heiligen von Jean Raspail. Der Bestseller erschien 1973, spielt aber circa eine Generation später, ist also eine Zukunftsvision, eine dystopische, denn er schildert nichts weniger als die Landnahme von einer Million indischer Flüchtlinge, die mit einer Armada rostiger Seelenverkäufer bis zum Mittelmeer vorstoßen, um dort an der Côte d'Azur zu ankern und Frankreich zu ihrem Zuhause zu machen.

„Schon in den ersten fünf Minuten dieses Tages zeigte sich deutlich, dass sich die Menge seltsamerweise keinerlei Gedanken zu machen schien, ob dieses Land, das sie besetzte, einen rechtmäßigen Besitzer haben könnte. – Der Mensch hat nie das Menschengeschlecht, die Rassen, Religionen und Kulturen en bloc geliebt, sondern immer nur diejenigen, die er als seinesgleichen betrachtete. Bei den übrigen musste er gezwungen werden, und man hat ihn gezwungen. In diesem seltsamen Krieg, der sich jetzt ankündigte, werden diejenigen triumphieren, die sich am meisten lieben.“

Die Pointe des literarischen Alptraums, den Das Heerlager der Heiligen erzählt, ist gar nicht mal die Landnahme selbst, sondern das seltsame Entgegenkommen der Franzosen. Das tarnt sich als Nächstenliebe, ist aber in den Augen des von Katholizismus und Royalismus geprägten Schriftstellers Jean Raspail nichts anderes als ein Übermaß an endemischer Passivität, Hilflosigkeit und Schwäche.

Raspails Schlussfolgerung lautet: Wer nicht bereit ist, seine Heimat zu verteidigen, wird sie verlieren. Und umgekehrt: Wer seine Heimat nicht liebt, wird sie nicht verteidigen.

Das bringt uns zum zweiten literarischen Vermächtnis bezüglich des nahenden Heimat- und Weltverlustes der Franzosen. Es stammt von Michel Houellebecq, der eigens betont hat, die Inspiration für seinen Roman Unterwerfung, der 2015 erschien, von Raspail bezogen zu haben. Bei Houellebecq sind es keine Inder, also Hindus, die in Frankreich die Macht übernehmen, sondern Muslime, und die kommen nicht von außen über die Weltmeere ins Land, sondern sind schon da. Sie stellen die Machtfrage von innen – und obsiegen. Alles geht – wie auch im Heerlager – seltsam friedlich zu. Eine muslimische Partei, geführt von dem charismatischen Ben Abbes, gilt angesichts des Erstarkens der Front National als das kleinere Übel und gewinnt die Wahlen. Nun regiert sie das Land; es ist eine Revolution ohne Blutvergießen, ganz im Rahmen demokratischer Verfahren. Nach und nach wird die Scharia durchgesetzt, und die Franzosen sind auf eine bizarr-duckmäuserische Art zufrieden mit dem neuen Regime.

Wovon Raspail und Houellebecq künden, das ist die freiwillige Selbstaufgabe einer alten, fruchtbaren, erhaltenswerten Kultur, der die Kraft fehlt, sich gegen die aus dem Süden anstürmenden Armen und Glaubensstarken zur Wehr zu setzen. In der politischen Programmatik der AfD finden wir als Schrumpfformen dieser Diagnose die Mär von der „Umvolkung“ wieder, welche die derzeit amtierende korrupte Elite angeblich vorbereite.

Die deutsche Schriftstellerin Monika Maron knüpft ihrerseits expressis verbis an Houellebecq und seine Unterwerfung an, wenn sie in ihrem 2018 publizierten Roman Munin oder Chaos im Kopf den Ängsten vor einer Invasion vorwiegend muslimischer Einwanderer Ausdruck verleiht. Im Namen der Religion, erklärt die Ich-Erzählerin, führten die Muslime wieder Krieg ...

„…nicht nur in ihren angestammten Territorien im Irak oder in Syrien, sondern bei uns, auf unseren Straßen und Plätzen, seit uns unverhohlen unsere Eroberung angekündigt wurde, mit Waffen und Geburtenraten.“

Monika Maron ist in der DDR aufgewachsen und geriet als junge Schriftstellerin mit ihrem Erstling Flugasche sofort in den Fokus der Zensur. Sie war also keineswegs regimetreu. Trotzdem mag es sein, dass sie sich als Ostdeutsche vom Thema Heimatverlust angezogen fühlt, denn die Wende 1989 produzierte ja auch in großem Maße „Heimatvertriebene.“ Jedenfalls scheint die überproportionale Zustimmung zur AfD in den neuen Bundesländern auch mit dem Verlust von fragloser Zugehörigkeit begründbar zu sein, den auch jene Mutigen, die sich mit den DDR-Oberen anlegten, empfunden haben können.

Aber was ist mit den Hunderttausenden, die anderswo ihr Zuhause verlassen müssen auf Grund von Krieg, Verfolgung und Hoffnungslosigkeit und bei uns Zuflucht suchen? Für sie gibt es erst recht keine fraglose Zugehörigkeit mehr, denn sie können ihre Heimat nicht mitnehmen.

Die politische Linke zieht daraus den Schluss, dass es dann wohl für niemand mehr diese Art von Zugehörigkeit geben dürfe – als Akt der Gerechtigkeit. Die Rechte erwidert, dass es weder moralisch geboten noch politisch klug sei, alles, was „wir“ anderen möglicherweise voraushaben, zu teilen.

Der Neoliberalismus mit seiner Feier der Globalisierung, auch die Linke mit ihrem Universalismus übersehen gern, dass „fraglose Zugehörigkeit“ möglicherweise ein Grundbedürfnis ist – und es einzig und allein die Finanzströme sind, denen die Globalisierung so richtig behagt. Während die übrigen Betroffenen, vor allem die Menschen, sich plötzlich ziemlich unbehaust fühlen können.

Der oder die Rechte dagegen wurzeln tief in Tradition und Erinnerung, blühen auf in der Heimat, aber wachsen und bewähren sich erst im Kampf – wenn man sie denn lässt…

„Tyler sagt, ich bin noch weit entfernt davon, ganz unten anzukommen. Und wenn ich nicht ganz tief falle, kann ich nicht erlöst werden. Jesus hat das mit seiner Kreuzigungsgeschichte getan. Ich sollte mich von der Selbstverfeinerung abwenden und auf die Katastrophe zusteuern.“

Der Roman Fight Club von Chuck Palahniuk erschien 1996 und drei Jahre später als Film von David Fincher. Im Mittelpunkt steht ein namenloser Ich-Erzähler, der in einer durchkalkulierten, versicherten und uniformen Welt allmählich verrückt wird. Dieser Mann ist der Prototyp des Menschen im Spätkapitalismus: produktiv, informiert, vernetzt – und innerlich leer. Schlaf- und orientierungslos irrt er umher, bis er Tyler Durden begegnet: Seifenhersteller, Anarchist, Charismatiker. Gemeinsam gründen sie einen Boxclub für Männer, die sich gegenseitig verprügeln, um endlich wieder etwas zu spüren. Was in einer Selbsthilfegruppe für Patienten mit Hodenkrebs beginnt, entwickelt sich zu einer maskulinistischen Subkultur für kleine und mittlere Angestellte – und gipfelt in einer paramilitärischen Revolte. Der Protest der gezähmten Bürohengste, die nachts heimlich in die Schlacht galoppieren, ist zunächst nicht unbedingt rechts, aber stets dafür offen.

„Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck und Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht.“

Männlichkeit wird in Chuck Palahniuks Geschichte zur Matrix der Erfahrung von Entfremdung und zur Eintrittskarte für den Fight Club. Denn auch unter der Gürtellinie lässt der Neoliberalismus keine Heimat, keine fraglose Zugehörigkeit mehr zu. Seine Geschlechterordnung ist nicht mehr intuitiv lesbar. Und was einst als erstrebenswerte Männlichkeit galt, ist kaum noch etwas wert, gilt vielmehr als toxisch. Genau hier öffnet sich eine Kluft – nicht bloß zur liberalen Moderne, sondern auch zur postmodernen Linken, die sich als Befreierin der Identitäten inszeniert, während sie darin in Wahrheit erstaunlich gut mit dem neoliberalen Flexibilitätsimperativ harmoniert.

In der modernen Gesellschaft gilt es als erstrebenswert, Schmerzen zu vermeiden – die Männer im Fight Club dagegen umarmen ihren Schmerz. Sie sind tapfer. Sie entwickeln Heldenmut. So werden scheinbar sozial überholte Formen von Maskulinität und Männerfreundschaft zum Sinnbild für zwischenmenschliche Beziehungen, die nicht von funktionalen Erfordernissen deformiert sind.

„Der Kampf“ ist für die Rechte seit jeher ein zentraler Topos. Leben und Politik – Rechte denken beides vom Kampf her und knüpfen jede Kooperation an Regeln und Bedingungen. Linke halten es umgekehrt, sie denken von der Kooperation her und knüpfen den Kampf an Regeln und Bedingungen. Der Dichter Ernst Jünger fand seinerzeit:

„Der Kampf ist das Gesetz des Lebens, und der Friede ist nur ein Zustand, eine Art Waffenstillstand, auf Zeit geschlossen.“

Die linksliberale Gesellschaft geht den gegensätzlichen Weg. Sie will keinen Kampf mehr, keine Verlierer, keine Helden, keine Schmerzen, keine toxischen Männer.

„Der Wolf will nicht mehr Wolf sein. Das ist es wohl.“

… beklagt auch Jean Raspail. Ist das liberal-demokratische Gesellschaftsverständnis nicht nur eine Abstraktion, sondern auch eine Illusion? In der Realität existieren sie weiterhin, die unversöhnlichen Interessengegensätze. Das Leben hält sie bereit, die Du-oder-Ich-Situationen. Rechter Realismus ist deshalb in der Außen- und Militärpolitik besonders gefragt.

Am 24. Februar 2022 ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt. Und wer heute den Gegnern einer Unterstützung der Ukraine zuhört, wird Äußerungen vernehmen wie: Welche Familie wäre heute noch bereit, ihre Kinder in den Krieg zu schicken? Wer möchte noch für Europa, für Deutschland sterben? Niemand. Darin sieht die Rechte einen Beweis, wohin Individualismus und humanistischer Universalismus geführt haben: Sie lösen die Bindungen auf, die traditionsbewusste Gemeinschaften, wie die Rechte sie bewahren oder wiederherstellen will, naturgemäß aufweisen. Die modernen Gesellschaften werden dagegen von den Fliehkräften des Individualismus so sehr ausdifferenziert, dass sie nicht mehr wissen, wofür sie im Ernstfall eintreten sollen. Und deshalb der Opferbereitschaft keinen Wert mehr beimessen können.

Botho Strauß schreibt:

„Von Männern, die einen kriegerischen Auftrag erfüllen, berichtet uns meist das blanke Unverständnis. Die Reportagen sind dann pazifistische Schmähungen. Menschen, die den Tod verachten, werden in unserer Gesellschaft verachtet.“

Auch die Demokratie hat für die Rechte so manches mit Pazifismus und dessen Fehlern zu tun. Sie schüttet Differenzen bloß zu, versucht, Konflikte endlos zu entschärfen, statt Entscheidungen herbeizuführen. Der deutscher Romancier Uwe Tellkamp hat solchen Spannungsfeldern in seinem 2005 erschienenen Roman Der Eisvogel Raum gegeben. Auch hier wird der Ich-Erzähler durch die Bekanntschaft mit einem charismatischen Revolutionär in etwas hineingezogen, das mit der Kritik an einer erschöpften Demokratie und einer verzärtelten Gesellschaft beginnt, sich in Ekelgefühle und Gegenwartsverachtung steigert und mit einer rechtsterroristischen Aktion endet, die der Erzähler, reichlich spät, als das erkennt, was sie ist. Der charismatische Revolutionär Mauritz äußert sich im Eisvogel folgendermaßen:

„Krieg: Die geistig Tätigen brauchen ihn, denn dann wird ihre Stimme wieder Gewicht haben, wieder gehört werden im Ozean der Meinungen, nachdem sie zur Bedeutungslosigkeit verkommen ist nach dem Fall der Ideologien. (…) Diese Gesellschaft wird ihre Verkrustungen erst dann aufzubrechen imstande sein, wenn sie das Sterben wieder lernt, wenn sie das Töten wieder lernt. Wir müssen zerstören, um dem Neuen den Weg zu ebnen.“

Ziehen wir ein Fazit und vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation der rechten Intelligenz nach 1945. Ihr Denken und ihre Symbole waren diskreditiert.

Deshalb tendierte die Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, „anti“ zu sein: Antikommunismus, Antiliberalismus, Antimodernismus, Antimigration. Sie blieb in der Reaktion verhaftet, statt proaktiv eine neue Gesellschaft zu entwerfen.

Tatsächlich stand dem Postulat einer „rechten Gesellschaftstheorie“ neben der historischen immer schon eine systematische Hürde entgegen: Die konservative Weltanschauung betont den ganzheitlichen Lebensvollzug – Emotion, Mythos, Schicksal, natürliche Hierarchie und Herkunft, all das soll zusammenstimmen. Da kommen dann nicht-rationalistische Elemente zum Tragen, die eine kohärente Theoriebildung erschweren. Die Rechte verteidigt das Partikulare, Einmalige und Lokale; linke Gesellschaftssystematik fragt nach Verallgemeinerbarkeit und sucht das Universelle.

Eine systematische rechte Gesellschaftstheorie müsste deshalb zwangsläufig an inneren Widersprüchen scheitern. Doch auf sie kann die Rechte im Zweifelsfall verzichten, da sie gar keine Gesellschaft will, sondern Gemeinschaft. Literatur ist für diese Botschaft das bessere Medium – und trifft zugleich genauer, was gemeint ist.

Die hier zitierten Schriftsteller sprechen Fragen an, die gerade heute in der globalisierten, liberalen Moderne neue Dringlichkeit gewinnen: Wie können kollektive Vergangenheiten sinnvoll weitererzählt werden? Wie findet der Einzelne Zugehörigkeit in Zeit und Raum? Wie bleibt die zivilisatorische Einhegung des Kampfes vereinbar mit imperial-expansionistischen Kräften in der Weltpolitik?

Dort, wo rechte Politiker praktische Antworten auf diese Fragen suchen, liegen die Gefahren für die Werte von Aufklärung und Demokratie auf der Hand. Wo Radikale zur Tat schreiten, wird aus „Erinnerung“ rasch Rückwärtsgewandtheit, aus „Tradition“ Kulturchauvinismus, aus „Selbstbehauptung“ Skrupellosigkeit.

Die populistische Rechte wird nicht aufgehalten, solange ihre Themen nicht auch von der Gegenseite angemessen bearbeitet werden. Umgekehrt kann eine demokratische Rechte nur weiterkommen, wenn sie die Verlusterfahrungen der Moderne zwar adressiert, im Kern aber erträgt. Dafür stünden Dichterpaten wie Gottfried Benn bereit, dessen späte Lyrik den Wert des gelassenen Erduldens transportiert – in einer Welt, der die umgreifenden Sinnhorizonte unwiderruflich abhandengekommen sind.

„Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,

was alles erblühte, verblich,

es gibt nur zwei Dinge: die Leere

und das gezeichnete Ich.“

was alles erblühte, verblich,

es gibt nur zwei Dinge: die Leere

und das gezeichnete Ich.“

Viele rechte Denker sehnen sich nach einem verlorenen Wir – Gottfried Benn dagegen lässt nur ein gezeichnetes Ich zurück. Was beide Strömungen eint, ist der Bruch mit der Moderne. Was sie trennt, ist ihre Antwort auf den Verlust: Die revolutionäre Rechte hofft auf Wiederherstellung und betreibt Destruktion – Benn geht es nur um den perfekten Vers, um eine stoische Formethik, die keine Erlösung verspricht, aber Haltung ermöglicht.

Der rechte Geist ist aus der Flasche. Wir können ihn verstehen und ihn dialektisch in guter Ordnung aufheben, ihm Einhalt gebieten, wenn er Amok läuft, und Antworten finden, wenn er Fragen stellt. Aber wir werden ihn nicht auslöschen können – und sollten aufhören, das zu versuchen. Denn … wie schrieb Uwe Tellkamp noch in seinem Roman Der Eisvogel:

„Die Dämonen kehren zurück, und damit all das, was ihr hasst: Pathos, Größe, der Dreck des Unterleibs und der Schmutz der Wirklichkeit.“