Das große Fortschrittsversprechen der Moderne folgt einer simplen, aber äußerst verführerischen Steigerungslogik, immer mehr wird uns die Technik die Arbeit abnehmen. Dank Computer, Internet und Mobilfunk sind wir freier und kommunikativer denn je, der Reichtum wächst, die Aktienkurse steigen.

Aber spätestens als in New York nach dem Terrorangriff von 9/11 die Türme des World Trade Centers, die Symbole für den Zusammenhang von Wachstum und Kapitalismus, zusammenstürzten, machte sich in der westlichen Fortschrittserzählung die Einsicht breit, dass Fortschritt kein Naturgesetz ist, sondern eine Erzählung – selektiv, von PR-Interessen von Konzernen befeuert und mitunter politisch naiv.

Fortschritt will zu Lebzeiten erlebt, nicht nur abstrakt zur Kenntnis genommen werden in seiner historischen Dimension. Und wer ihn nicht erlebt, und zwar bezogen auf das, was ihm als wünschenswert erscheint, wird frustriert.

Wer heute also das bessere Leben will, muss jenseits der Steigerungslogik des Fortschritts definieren, was „besser“ genau heißen soll. Das reine „mehr“ an Freiheit, Gleichheit, ökologischer Tragfähigkeit reicht nicht mehr aus.

Der dieser Sendung zugrunde liegende Text entstammt Gabriel Yorans Buch „Die Verkrempelung der Welt“, erschienen im Suhrkamp Verlag.

Gabriel Yoran, geboren 1978 in Frankfurt am Main, ist Unternehmer und Autor. Mit achtzehn gründete er sein erstes Unternehmen. Er promovierte über Spekulativen Realismus bei Graham Harman an der European Graduate School. Zuvor studierte er Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK Berlin. Er ist Mitgründer mehrerer Unternehmen und Autor diverser Sachbücher, zudem schreibt er für den Merkur, Zeit Online, Krautreporter und die taz.

So, jetzt ist es so weit: Ich bin meine Mutter.

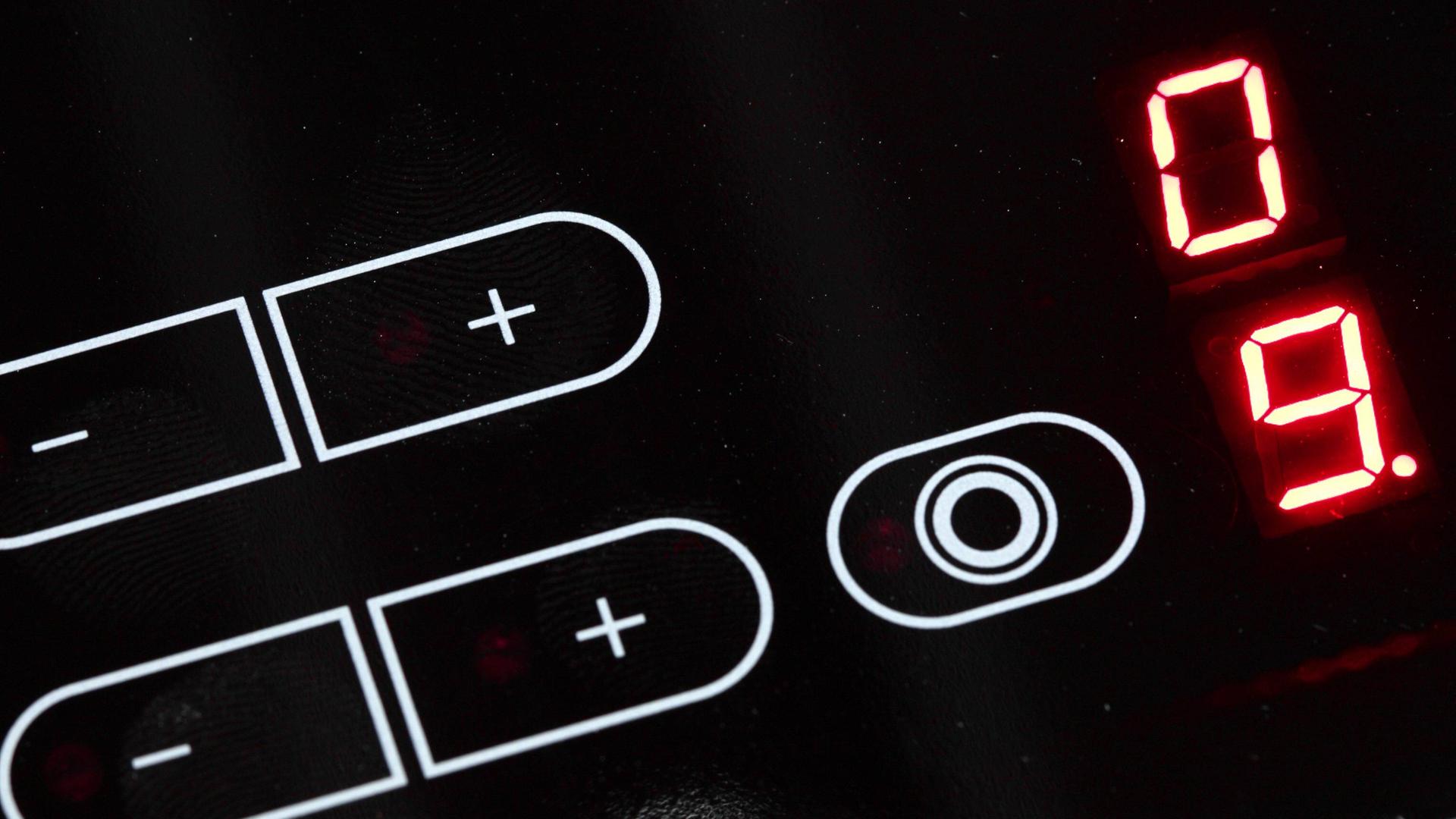

Das dachte ich, als ich auf das Kochfeld des neuen Herds blickte. Nichts ergab irgendeinen Sinn. Was bedeuten die Zahlen? Wo soll ich drücken? […]

So fühlen sich vermutlich meine Eltern, wenn auf dem Computer ein unbekanntes Fenster aufploppt oder das Handy nach dem Passwort für etwas verlangt, von dem sie noch nie gehört haben. Eben ging man noch ganz selbstverständlich mit etwas um, plötzlich erscheint es einem fremd, geradezu feindselig.

Im Februar 2022 postete ich ein Foto des Herdbedienfelds auf Twitter, und 7.000 Likes später wusste ich, dass ich einer Sache auf der Spur war. Statt mit Knebeln, den klassischen Drehstellern an der Front von Küchen- und anderen Geräten, wird die Temperatur an dem neuen Herd über ein futzeliges Touchfeld eingestellt, das erst beim dritten Anlauf reagiert, unmittelbar neben den heißen Töpfen platziert ist und sich bei Kontakt mit selbigen (oder Wasser) piepsend abschaltet. Zudem ist es mit der völlig rätselhaften Zeichenfolge „0 1 3 5 8 10 14 A“ beschriftet.

Der Herd ist aber nicht nur schlecht. Dank Induktion reagiert er schnell und verbraucht wenig Strom. Aber die Bedienung?

Dass Waren besser und schlechter zugleich werden, habe ich in meinem Bekanntenkreis noch nicht gehört. Die Behauptung hingegen, früher sei alles besser gewesen, ist moderne Folklore. Wie Zombies suchen Probleme, die in Allerweltsprodukten schon gelöst waren, unseren Alltag heim. Dinge, die tadellos funktioniert haben, werden mit der nächsten Produktgeneration aus scheinbar unerfindlichen Gründen wieder schlechter.

Dieses Unbehagen am Konsum ist nicht nur mein individueller Eindruck. Überall in der westlichen Welt sitzen Verbraucher und Verbraucherinnen verzagt vor ihren Anschaffungen. Und es betrifft nicht nur physische Dinge. Auch Produkte, die ausschließlich online existieren, verkommen. Der Autor Cory Doctorow beschreibt unter dem Titel „Enshittification“ (in etwa „Scheißifizierung“) die offenbar zwangsläufige Verschlechterung von Social-Media-Plattformen.

Über schlechter werdende Dinge zu sprechen ist nicht einfach. Die Kritik an Waren gilt als rückwärtsgewandt („Früher war alles besser“) oder frivol („Uns geht es doch im Vergleich sehr gut“). Sich zum Konsum korrekt zu verhalten ist außerdem schwer, weil man sich ja nur konsumierend zu ihm verhalten kann: Kauf halt was anderes, wenn es dir nicht passt.

Aber damit will ich mich nicht abfinden. Die Dinge des Alltags sind nicht egal, denn gute Dinge machen gute Dinge mit uns – und schlechte Dinge schlechte. Wenn wir die schlechten Dinge befragen, die Bedingungen, unter denen sie entwickelt und vertrieben werden, erzählen sie uns von den Ursachen, Mechanismen und Anreizsystemen, die sie schlechter sein lassen, als sie sein müssten.

Diesen Dingen möchte ich den altmodischen Namen „Krempel“ geben. Krempel wie das auf Dachböden und in Kellern gesammelte Zeug, das ein Zwischenreich bewohnt, in dem die Dinge aufgegeben, aber noch nicht weggeworfen wurden. Krempel wartet nur darauf, abgelöst zu werden. Denn es ist die provozierende Vorläufigkeit von Objekten wie dem erwähnten Kochfeld, die sie zu Krempel macht. Ob es Sparmaßnahmen sind, die sich in schlechterer Materialqualität äußern, oder eine freidrehende Fortschrittssimulation, die Produkten unnötige Komplexität hinzufügt: Je verzweifelter das Vorgängerprodukt übertrumpft werden muss, desto Krempel.

Diese Verkrempelung der Welt ist nur deshalb bemerkenswert, weil wir etwas anderes erwarten. Und mit „wir“ meine ich die um 1980 geborene letzte Kohorte der Generation X. Aber, um nicht gleich die fragwürdige Idee in sich konsistenter Generationen fortzuschreiben: Ich glaubte, in den 1990er Jahren, in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main, ohne Zweifel und ohne schon einen Begriff dafür zu haben: an den Fortschritt.

Es klingt wie die halb ausgedachte Biografie eines FDP-Schnösels, und mit sechzehn, siebzehn war ich genau das. Es gibt Fotos von dem jungen Christian Lindner, die könnten mich zeigen (nur mit weniger Haargel). Ich besuchte damals eine Wahlkampfveranstaltung mit Guido Westerwelle, weil er im Fernsehen etwas gesagt hatte, das ich nachvollziehen konnte. Der damalige FDP-Generalsekretär erklärte, es sei in Deutschland zu schwierig, eine Firma zu gründen.

Das fand ich auch! Ich hatte es nämlich gerade erfolglos mit einer Softwarefirma versucht. Im Weg stand mir meine schier unerträgliche Minderjährigkeit. Zwei Schulfreunde und ich hatten eine Software entwickelt und plötzlich Kundschaft! Wir wollten das Richtige tun, aber man ließ uns nicht. Also ging ich zu einem FDP‑Wahlkampfevent, schnappte mir vor Beginn der Veranstaltung den Generalsekretär und erzählte ihm von der störrischen Behörde. Er baute meinen Fall dann spontan in seine Rede ein. Das imponierte mir, und ich war überzeugt, das Richtige zu tun, wenn ich seine Partei wählen würde. In den 1990er Jahren, in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main.

Wir hatten gerade Kabelanschluss bekommen, und das Erste, was ich im Privatfernsehen sah, war „Der Preis ist heiß“. Menschen gewannen in dieser Show einfach alles – von Gummibooten über Kleinwagen bis hin zu ganzen Einbauküchen –, und zwar schlicht dadurch, dass sie den Kaufpreis möglichst genau schätzten. Die Teilnehmenden freuten sich wie besinnungslos über die verschenkten Waren. Es war ein Fest des Konsums, nur ohne Geld-Ausgeben. Nicht der gleichmütige Harry Wijnvoord, der die Show moderierte, war der Star, nicht die schätzenden Kandidatinnen und Kandidaten waren es, sondern die Produkte! Die kurz vorgestellten Fritteusen, Kanus, Outdoor-Grills. Ich hatte noch nie so viele glückliche Menschen auf einmal gesehen. […]

Der Sozialismus hatte gerade abgewirtschaftet, die Demokratie hatte gesiegt, was gerne interpretiert wurde als: Der Kapitalismus hatte gesiegt. Bunte Nylonblousons, Stereoanlagen mit Doppelkassettendeck und biegsame Halogen-Leselämpchen hatten gesiegt. Jetzt würde es Produkte hageln für alle, und gleichzeitig würden in den Seen und Flüssen rund um Bitterfeld wieder Fische schwimmen, wohin kurz zuvor noch die real existierenden DDR-Chemiewerke ihre ungeklärten Abwässer geleitet hatten.

Nicht nur in Amerika machte die Formel vom „Ende der Geschichte“ die Runde: Der Kampf der Systeme war vorbei, wir wussten jetzt, wie Wohlstand und Freiheit geht. Die Konflikte der 1990er Jahre – man denke nur an den zweiten Golfkrieg und die Jugoslawienkriege – blendeten wir erfolgreich aus, sie galten als regionale Scharmützel ohne welthistorische Bedeutung. Ich erinnere mich an ein vages Störgefühl: Unglaublich, wie kann es sein, dass wir ausgerechnet jetzt leben, am Ende der Geschichte, in der besten aller Zeiten?! In einer noch zu schwach ausgeprägten neuronalen Verschaltung meines Hirns vibrierte ein leiser Zweifel ob dieses welthistorischen Zufalls. Das war es aber auch schon.

Etwa zwischen 1820 und 1980 entstand maßgeblich die Welt, wie wir sie vorgefunden haben. In diesen 160 Jahren hat sich in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern die Lebenserwartung verdoppelt und die jährliche Arbeitszeit halbiert. Gleichzeitig explodierten die Bevölkerungszahl, die Pro‑Kopf‑Produktion – und der Pro-Kopf-Verbrauch. Diesen Zeitraum nennt der britische Ökonom Angus Maddison in seiner 1983 erschienenen Langzeitstudie die „kapitalistische Epoche“. Und die dritte industrielle Revolution, die diese Entwicklungen nochmals beschleunigen sollte, hatte Anfang der 1980er Jahre gerade erst begonnen.

Aus meiner Schulzeit erinnere ich mich nur an eine industrielle Revolution: die Erfindung der Fabrik, die Produktion von Gütern im industriellen Maßstab, die Nutzung von Dampfmaschine und Eisenbahn. Damals verkörperten Unternehmer wie Cornelius Vanderbilt und John D. Rockefeller den Fortschritt. In ihrer Tradition standen und stehen Figuren wie Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs und Elon Musk: Männer, die scheinbar im Alleingang ganze Branchen umkrempeln, mit oft fragwürdigen Methoden. Der europäische Geniekult, ins Unternehmerische gewendet.

Auf der anderen Seite entstand der Typus des Industriearbeiters, dessen relativ gewachsener Wohlstand nicht einfach ein Nebenprodukt der gestiegenen Produktivität war, sondern erkämpft werden musste. Immer wieder erzwangen Arbeiterunruhen Sozialreformen, die die Lebensumstände der Massen verbesserten und in Deutschland schließlich in den Sozialstaat führten, der die Bürgerinnen und Bürger gegen die größten Lebensrisiken abzusichern versucht.

Für die zweite industrielle Revolution sorgten am Ende des 19. Jahrhunderts Durchbrüche in Physik und Chemie. Die Nutzung der Elektrizität ermöglichte Geräte für produktivere Unternehmen und den modernen Haushalt. Forschende Firmen wie AEG, Siemens und General Electric waren die Protagonistinnen dieser Epoche.

Und nun, in den 1990er Jahren, war ich Teenager mitten in der Zeit, die wir heute die dritte industrielle Revolution nennen. Mit digitaler Informations- und Telekommunikationstechnologie wurden erst die Computer und dann die Menschen vernetzt. Wirtschaft, Märkte und Kultur globalisierten sich. Wir betraten das World Wide Web, das wir als ein spätes Echo der Aufklärung empfanden: schneller Zugang zu Informationen für alle. Informationen, das war das Gute. Wir merkten nicht, dass unsere kritiklose Feier der neuen Medien gerade das Gegenteil einer aufklärerischen, rationalen Einstellung war.

Ich las Wired, ein seit 1993 in San Francisco erscheinendes Magazin, das einen fast schon provozierenden Optimismus pflegte, der sich aus der Engführung von technischem und sozialem Fortschritt speiste. Es gab gute Gründe, diesen Optimismus zu teilen: Technischer Fortschritt konnte das Leben verbessern, wir sahen es doch jeden Tag! Die Philosophin Rahel Jaeggi schreibt in ihrem 2023 erschienenen Buch Fortschritt und Regression, erst die Erfindung der Schreibmaschine habe das Berufsbild der Sekretärin überhaupt ermöglicht. Erst unter ihrem Eindruck hätten sich Gesellschaften gefragt, ob es moralisch eigentlich vertretbar sei, Frauen auf Hausarbeit festzulegen. Kein Feminismus, könnte man Jaeggi leicht zugespitzt zusammenfassen, ohne die QWERTZ-Tastatur.

Diese Fortschrittserzählung, aber auf Speed, referierte die Wired in jeder Ausgabe. Ja, dank Computer (1994), Internet (1996) und Mobilfunk (1998) würde alles besser werden, die Armut würde zurückgehen, die Aktienkurse steigen.

Überhaupt, die Aktienkurse! In den 1990er Jahren bestand die Zukunft staubiger Staatsfirmen in ihrer Privatisierung. 1997 eröffnete der Neue Markt, ein Börsensegment für kleinere, besonders innovative Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ich das nur so genau mitbekommen habe, weil ich in Frankfurt aufgewachsen bin, aber, meine Güte, die Börse, […], wow! Und Irgendwas-mit-Computern, womit Sascha, Fabian und ich uns die Nächte um die Ohren schlugen, war plötzlich, fast, ein wenig, auf eine Art: cool. Im Sommer 1998, ich stand kurz vor dem Abitur, veröffentlichte Herbert Grönemeyer sein zehntes Album. Im Titelsong sang er: „Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen.“

Unterdessen volljährig, hatten wir endlich unsere Firma gründen dürfen, und, wer weiß, vielleicht würden wir ja auch am Neuen Markt gelistet werden – was man halt so träumt, wenn man in guten Verhältnissen aufgewachsen ist, gerade achtzehn wurde und auf dem Schulweg an Wolkenkratzern vorbeigeht wie dem der DZ Bank, der ganz oben mit einem prächtig aus der Fassade herausragenden Strahlenkranz abschließt. Ein bisschen wie bei der Freiheitsstatue, nur dass der Frankfurter Kranz im Winter beheizt wird, damit die Menschen 200 Meter weiter unten nicht von herabfallenden Eiszapfen erschlagen werden. Das waren so die Probleme […].

Der Historiker Reinhart Koselleck hat den Glauben, die Zukunft werde anders sein als Vergangenheit und Gegenwart und der Mensch könne sie beeinflussen, als ein zentrales Charakteristikum der Moderne ausgemacht: „Es wird geradezu eine Regel, daß alle bisherige Erfahrung kein Einwand gegen die Andersartigkeit der Zukunft sein darf. Die Zukunft wird anders sein als die Vergangenheit, und zwar besser.“

Das war eine populäre Überzeugung in den 1990er Jahren – (nicht nur) in den Ländern des Westens. Die Zukunft, das war für meine Freunde, die meine Kollegen wurden, und für unsere Geistesverwandten drüben in San Francisco und Umgebung unsere Kirche.

Im Jahr 1999, lange bevor es Shows wie „Die Höhle der Löwen“ gab, präsentierten meine Mitgründer und ich unsere kleine Softwarefirma Investoren. Einer von ihnen schickte einen jungen Mitarbeiter, der sich zu uns in den Keller meiner Eltern setzte und mit uns einen Businessplan baute. Genauer gesagt: eine riesige Excel-Tabelle, die vorhersagen sollte, mit welchem Produkt wir in welchem Land wie viel Umsatz bei welcher Marge über welchen Vertriebsweg machen würden – in vier Jahren. Dass die besagten Produkte noch gar nicht existierten, wir keine Ahnung hatten, wie viel Marge normal oder was ein Vertriebsweg ist, das war unerheblich.

„Wir investieren ja nicht in das heutige Produkt, sondern in Sie, in das Team.“ Ich war einundzwanzig, hatte vielleicht 200 Mark auf meinem Jungen-Konto und ließ mich von dem Typen im Anzug ordentlich durchsiezen.

Als ich irgendwann im Frühjahr 1999 einmal alleine vor der riesigen Tabelle saß, die wir zusammen mit dem Finanzmann entwickelt hatten, dämmerte mir, dass der Kapitalbedarf doppelt so hoch war wie gedacht. Mir fiel die unangenehme Aufgabe zu, bei den Investoren anzurufen und zu sagen: Sorry, wir haben uns da total vertan, das wird leider nichts, sorry, sorry! Ich erklärte unseren Rechenfehler in der Annahme, dass wütend aufgelegt würde und wir Abiturienten jetzt doch ganz normal auf die Uni gehen müssten, anstatt unsere Firma aufzubauen, weil wir es ja offenbar doch nicht konnten.

Doch der Investor fragte einfach nur: „Ja, und?“

Ich sagte nochmal, dass wir doppelt so viel Geld brauchen würden.

„Ja, das habe ich schon verstanden, wo ist denn jetzt das Problem?“

Ein paar Wochen später hatte ich meinen ersten Job, angestellt in der eigenen Firma.

[…] Es ist aus heutiger Sicht geradezu absurd, wie erfolgreich wir – zumal in ihrer Heimat – den Pessimismus der Frankfurter Schule ignorieren konnten. Aufklärung war für uns noch kein Massenbetrug, und hätte ich die Sorge des Philosophen Max Horkheimer damals schon gekannt, der Fortschritt drohe „das Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll – die Idee des Menschen“, ich hätte ausgiebig den Kopf geschüttelt.

In einem der immer größer werdenden Büros saßen wir an einem Spätsommertag in einem Meeting mit einem Unternehmer, der es mit seiner Firma an den Neuen Markt geschafft hatte und zu Terminen seither im Helikopter anreiste. Wir wussten nicht, was passiert war, weil das Internet nicht mehr ging und wir im Büro weder Radio noch TV hatten. Aber die Castingfirma im Erdgeschoss ließ an dem Tag die Bürotür offen stehen, damit auch die Leute aus den anderen Firmen im Haus auf den in ihrer Lobby hängenden Fernseher schauen konnten. Auf dem stürzte gerade der zweite Turm des World Trade Center ein.

Auf dem Heimweg sah ich an den Wolkenkratzern hoch. Diese Symbole des Fortschritts, des Wohlstands, für meine Heimatstadt identitätsstiftende Bauwerke, waren durch einen einzigen Akt zu Symbolen für Hybris und Verletzlichkeit geworden. Die Geschichte, mit der ich aufgewachsen war, zeigte sich als ebendas: eine Geschichte, die wir uns erzählt hatten. Wir erwachten aus dem historischen Teilabschnitt, den wir als historisches Ziel verstanden hatten.

Wenn meine Generation nach dem 11. September 2001 etwas lernen konnte, dann das: Fortschritt ist kein Naturgesetz, und der gesellschaftliche schon gar nicht. Heute wählen junge Menschen in Rekordzahlen eine rechtsextreme Partei, wie 2024 bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg geschehen. Was war Fortschritt?

In seinem Buch Fortschritt. Zur Erneuerung einer Idee schreibt der Soziologe Peter Wagner, dass es vier verschiedene Arten von Fortschritt gibt: die Zunahme wissenschaftlicher Erkenntnis („epistemischer Fortschritt“), wirtschaftlicher Produktivität („ökonomischer Fortschritt“), der Freiheit („politischer Fortschritt“) und der Gleichheit („sozialer Fortschritt“). Ein Blick nach China zeigt, dass persönliche Freiheit nicht unbedingt eine Bedingung für Wirtschaftswachstum ist. Man kann über seine politischen Ansichten schweigen müssen und trotzdem Volkswagen fahren. Zudem ist der Fortschritt auf dem Planeten nicht gleich verteilt.

Mit Wagner wird klar, dass von Fortschritt nur sprechen kann, wer eine Vorstellung davon hat, was wünschenswert ist. Ein Mehr an Freiheit und Gleichheit ist für ihn wünschenswert, weshalb ein Mehr davon Fortschritt darstellt. Diese Position ist in Deutschland sicherlich mehrheitsfähig, anderswo nicht. Es war abwegig zu glauben, der technische Fortschritt brächte quasi automatisch gesellschaftlichen Fortschritt. Im Wissen um die Katastrophen des 20. Jahrhunderts hätte sich dieser blinde Optimismus eigentlich verbieten müssen. Der technische Fortschritt hat den Holocaust, also die industrielle Vernichtung von Menschen, nicht nur nicht verhindert, er hat ihn überhaupt erst ermöglicht. Die Eisenbahn, die Hollerith-Tabelliermaschinen (die frühen Vorläufer des Computers), das Radio – welche technische Erfindung haben die Nazis nicht für ihre Verbrechen zu nutzen gewusst? Welcher Unternehmer ließ sich nicht einspannen?

Nach drei industriellen Revolutionen nahmen wir weiterhin unausgesprochen an, dass es technisch immer weiter vorangeht – und parallel dazu auch gesellschaftlich. Auch heute noch bezeichnen sich linke Parteien gerne als progressiv, also fortschrittlich, in Abgrenzung zu konservativen Beharrungskräften. An dieser Begriffsverwendung kann man schon erkennen, was für ein schillerndes Ding der „Fortschritt“ ist, denn auch Konservative nehmen für sich in Anspruch, dem Fortschritt zu dienen. Sie meinen damit nur vermutlich etwas anderes.

Wenn man mit Wagner annimmt, ein mehr an Freiheit und Gleichheit sei gleichbedeutend mit Fortschritt, dann sieht es für den Fortschritt nicht gut aus. Weltweit beobachten wir ein Erstarken autoritärer Bewegungen, illiberaler Demokratien und einen starken antiaufklärerischen Impetus: Viele Leute haben sich entschieden, alternative Fakten zu glauben. Sie wollen die Demokratie kaputt wählen, nicht nur in den USA.

Nun ist es leider so, dass auch der Optimismus der 1990er Jahre ein alternatives Faktum war. Denn er fußte auf einer extrem selektiven Wahrnehmung. Der gesellschaftliche Mainstream blendete damals erfolgreich aus, was sich in die Post‑Wiedervereinigungserfolgsgeschichte nicht integrieren ließ. Die rassistischen Anschläge in Ost- wie Westdeutschland mit vielen Todesopfern und einer hohen Dunkelziffer. Die grobschlächtige und unfaire Abwicklung der Reste der DDR‑Industrie, die bis heute verunsicherte Bürgerinnen und Bürger produziert, deren Biografien rückwirkend entwertet wurden und deren Unzufriedenheit sich nicht zuletzt in einer Zuwendung zu extremen Parteien ausdrücken sollte.

[…] Fortschritt ist qua Definition eine positive Kraft, was aber als positiv empfunden wird, ist – insbesondere wenn die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind – nicht leicht zu sagen. Jeder Mensch, der ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und eine Arbeitslosenversicherung hat und trotzdem unglücklich ist, weiß es: Lebensglück kann nicht allein auf ökonomischer – und nicht einmal auf politischer – Ebene erreicht werden.

Der Soziologe Hartmut Rosa schrieb 2020: „Trotz zweier Jahrhunderte voller bahnbrechender wissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen, die den Alltag ungemein erleichtert haben, trotz des gewaltigen Anwachsens ökonomischen Wohlstandes für sehr große Bevölkerungsgruppen, trotz der Beseitigung formaler Herrschaft und formaler Ungleichheit und ungeachtet eines ebenso gewaltigen Zuwachses an Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, scheint vielen Menschen das Leben offensichtlich nicht im verheißenen Maße ‚besser geworden‘ zu sein.“

An welchen Kriterien machen wir fest, ob unser Leben besser geworden ist? Und wer ist dieses „wir“?

Die Fortschrittserzählung spukt weiterhin in unseren Köpfen herum. Sie prägt auch unsere Erwartungen an Alltagsprodukte, die dann von Krempel immer wieder enttäuscht werden. Die Entwicklung der Waren ist dabei Ausdruck eines technischen Fortschritts, den hauptsächlich große Konzerne in die Welt bringen.

Das einzige Kriterium, das Unternehmen – trotz anderslautender Beteuerungen – kennen, ist jedoch ihr mehr oder weniger kurzfristiger Erfolg am Markt. Langfristig hören alle Unternehmen auf zu existieren. Damit ist der technische, von Konzernen betriebene Fortschritt eben kein langer Vektor, sondern er zerfällt in viele kleine Schritte, die zudem höchst fragwürdig motiviert sind, nämlich von der Monetarisierbarkeit in den nächsten drei Monaten oder vielleicht den nächsten drei Jahren. Gleichzeitig bemühen Konzern-CEOs in ihren Auftritten „Visionen“ von der Zukunft, der sie sich mit ihren Produkten anzunähern versuchen. Damit prägen sie viel stärker als die Politik […] unsere oft recht einseitigen Vorstellungen davon, was Fortschritt heute ist oder sein soll.

Nur sind diese Visionen mit niemandem abgesprochen. Es gibt keine gesellschaftliche Übereinkunft darüber, ob das, was Meta, OpenAI oder Apple wollen, gut und wünschenswert ist. Der Politik verkaufen diese Konzerne einen technologischen Determinismus – der Fortschritt wird kommen, da steht man lieber nicht im Weg. Machine-Learning-Algorithmen zum Beispiel müssen die Kreativleistungen von Autoren und Künstlerinnen ausplündern dürfen, weil sonst die Bedürfnisse der Kundschaft nicht befriedigt werden können, so OpenAI-CEO Sam Altman. […] Die gängige Silicon-Valley-Formel „Fake it till you make it“ – was ist die schon gegen „Steal it till you own it“.

Dass sich Gesellschaften dagegen nicht zur Wehr setzen, hat etwas mit der Kaputtheit des Diskurses über den (technologischen) Fortschritt zu tun, genauer gesagt: über die „technologische Gegenwart“, so ein Begriff des linken Historikers David F. Noble. Noble gilt als moderner Maschinenstürmer, der sich gegen den vermeintlichen technologischen Determinismus stemmte. Dass die vollzogene technologische Entwicklung einerseits und die Erwartungen an den technologischen Fortschritt andererseits uns blind für die Gegenwart machen, hat er schon 1983 beschrieben.

Diese Blindheit für den Krempel, der uns im Namen des technischen Fortschritts verkauft wird, liegt laut Noble an der Abhängigkeit der Angestellten in der Industrie. Diese Fachleute hätten den nötigen Sachverstand, Fehlentwicklungen zu verhindern. Sie könnten sich Verschlechterungen verweigern. Da sie dies aber nicht tun oder besser: nicht tun können, sei die Gesellschaft einem scheinbaren Determinismus ausgeliefert: dem sogenannten „technischen Fortschritt“. Dieser wird ja durchaus gestaltet, aber eben nicht immer im Interesse der Kundschaft, geschweige denn der Ökosysteme unseres Planeten. Noble konnte 1983 noch nicht ahnen, welche gigantische gesellschaftliche Rolle die Big Five (Google-Mutterkonzern Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) einmal spielen würden.

Für Noble beginnt die Gestaltung des technischen Fortschritts in den Unternehmen, und zwar in der Ermächtigung derer, die heute oft nicht mal über ihre Arbeit sprechen dürfen. Weil die handelnden, das heißt die Produkte planenden, gestaltenden, verkaufenden Personen nicht genug agency haben, erscheinen uns die Ergebnisse ihrer Arbeit oft als akteurslos, also inkohärent, wirr und nicht zuletzt scheinbar von dem bestimmt, was wir hilflos „technischen Fortschritt“ nennen.

Aus der Firma, die meine Freunde und ich gegründet hatten, bin ich 2004 ausgestiegen. Ich zog nach Berlin, habe dann doch angefangen zu studieren und Leute kennengelernt, die ihren Tagesablauf so planen mussten, dass sie mit einmal Kurzstrecke-Fahren auskamen. Leute, deren Eltern nicht mehr mit ihnen redeten oder die unheilbare Krankheiten hatten und ihr Leben um diese herum planen mussten. Ich habe die Bubble verlassen, in der ich aufgewachsen bin. Später habe ich noch zwei weitere Firmen mitgegründet, und dass das angeblich zu schwierig sei, hatte sich relativiert. Man meldet nicht jeden Tag ein neues Gewerbe an; wenn das dann etwas dauert, nervt das nur kurz. Aber die Probleme vieler meiner Freundinnen, Freunde und Mitstudierenden, die hatten sie jeden Tag.

Wenn Hartmut Rosa feststellt, dass das Leben nicht im verheißenen Maße besser geworden zu sein scheint, dann wäre ein guter Punkt, an der Verheißung anzusetzen. Ein großer Teil dieser Verheißung ist die unreflektierte Erzählung vom Fortschritt. Wenn wir ein neues, aktualisiertes Verständnis von Fortschritt wollen, müssen wir die Gretchenfrage stellen: An welchen Kriterien wollen wir künftig festmachen, ob unser Leben besser geworden ist?

Unglaublich, wie kann es sein, dass wir ausgerechnet jetzt leben? An diesem möglichen Wendepunkt der Geschichte, an dem wir noch etwas ändern können. In einer noch zu schwach ausgeprägten neuronalen Verschaltung meines Hirns vibriert ein leiser Zweifel ob dieses welthistorischen Zufalls. Das war es aber auch schon.

Der Text dieses Essays entstammt Gabriel Yorans Buch Die Verkrempelung der Welt. Erschienen ist es im Suhrkamp Verlag.