Die Schweizer Behörden wollen das Endlager für Atomabfälle im Norden der Kantone Zürich und Aargau bauen – und zwar in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze. Der Standort des Tiefenlagers soll Nördlich Lägern werden. Warum die Wahl genau auf diese Region fiel, erläuterte die Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, auf einer Pressekonferenz am 12. September.

- Warum ist die Wahl auf den Standort gefallen?

- Soll das Gestein die einzige Barriere gegen mögliche Austritte sein?

- Mit welcher Strahlenbelastung wird gerechnet?

- Was bedeutet das für die angrenzenden deutschen Gemeinden?

- Könnte Deutschland seinen Atommüll nicht auch in das Endlager der Schweiz bringen?

- Das Endlager soll ein Kombilager werden, was bedeutet das?

- Wie geht es nun weiter?

Warum ist die Wahl auf den Standort gefallen?

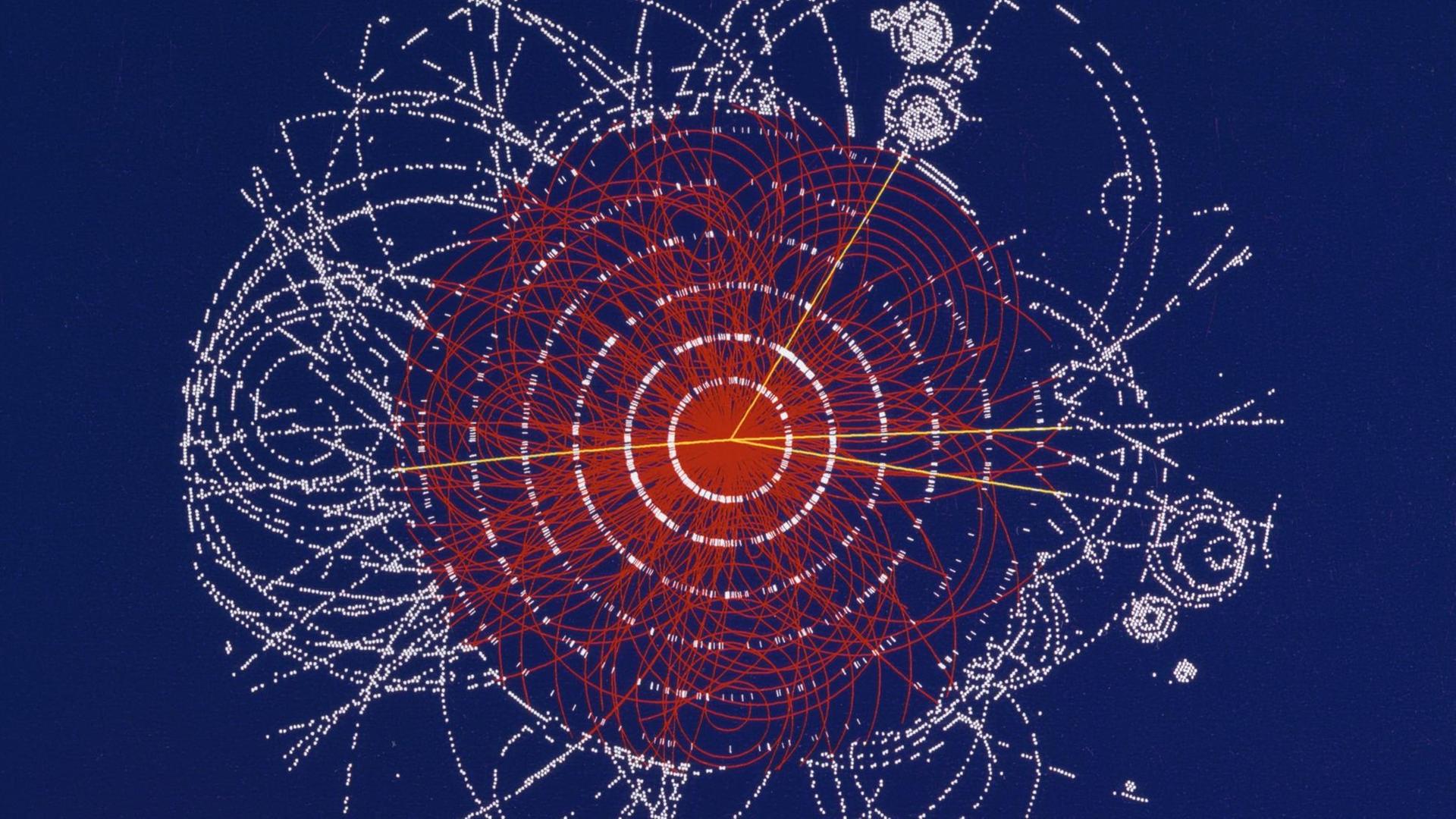

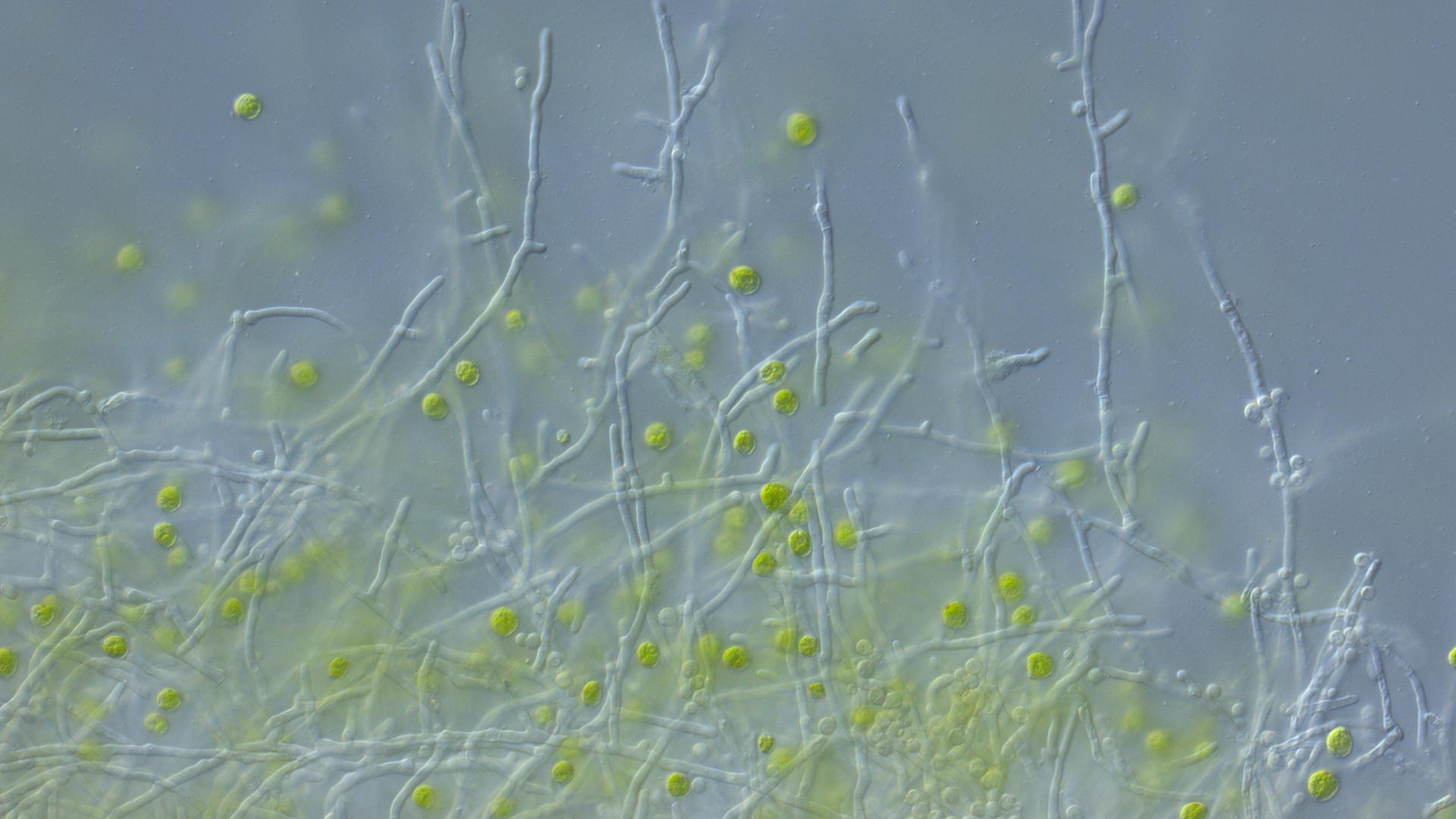

Das Wirtsgestein für das schweizerische Endlager ist der 175 Millionen Jahre alte Opalinuston. Der ist grau, sehr dicht und gleichförmig und bindet radioaktive Materialien. Sollte er einmal brechen, heilen die Risse von selbst wieder zu. Das macht den Opalinuston zur idealen geologischen Barriere. Es gibt ihn an allen drei möglichen Standorten, die zur Auswahl standen und an allen drei würden die Kriterien erfüllt, rechnete die Nagra aus.

Am Ende fiel die Wahl auf Nördlich Lägern, weil dort die Schicht dichter ist als an den beiden anderen möglichen Standorten. Dies kann man an den Spuren von uraltem Wasser erkennen, die man immer im Opalinuston findet. In Nördlich Lägern sind diese Wässer am ältesten. Außerdem ist die Schicht dort mit mehr als 100 Metern am mächtigsten. Zudem gibt es dort den größten Bereich, in dem der Ton ruhig gelagert und ungestört ist.

Ein weiterer Faktor: Der Abstand zu den wasserführenden Schichten oberhalb und unterhalb der Formation ist in Nördlich Lägern am größten. Die Opalinuston-Schicht muss zudem durch obere Gesteinsschichten vor Erosion geschützt sein – und auch da sind die Bedingungen in Nördlich Lägern am besten: Die Opalinuston-Schicht liegt in 800 Metern Tiefe.

Der jetzt ausgewählte Standort war in einem Verfahren 2015 als zweite Wahl zurückgestellt worden war. Nach Angaben von Nagra-Chef Matthias Braun waren dafür damals Unsicherheitsfaktoren ausschlaggebend, weil die Opalinuston-Schicht dort so tief liege. Weitere Prüfungen hätten sie aber eines Besseren belehrt: Es habe sich herausgestellt, dass die Festigkeit des Gesteins etwa doppelt so gut sei wie das damals im vorsichtigen Szenario bewertet wurde, sagte er. Fraglich ist allerdings weiterhin, ob es möglich ist, in 800 Metern Tiefe ein Bergwerk im Tonstein zu errichten. Dafür gibt es bisher noch keine Erfahrungswerte.

Soll das Gestein die einzige Barriere gegen mögliche Austritte sein?

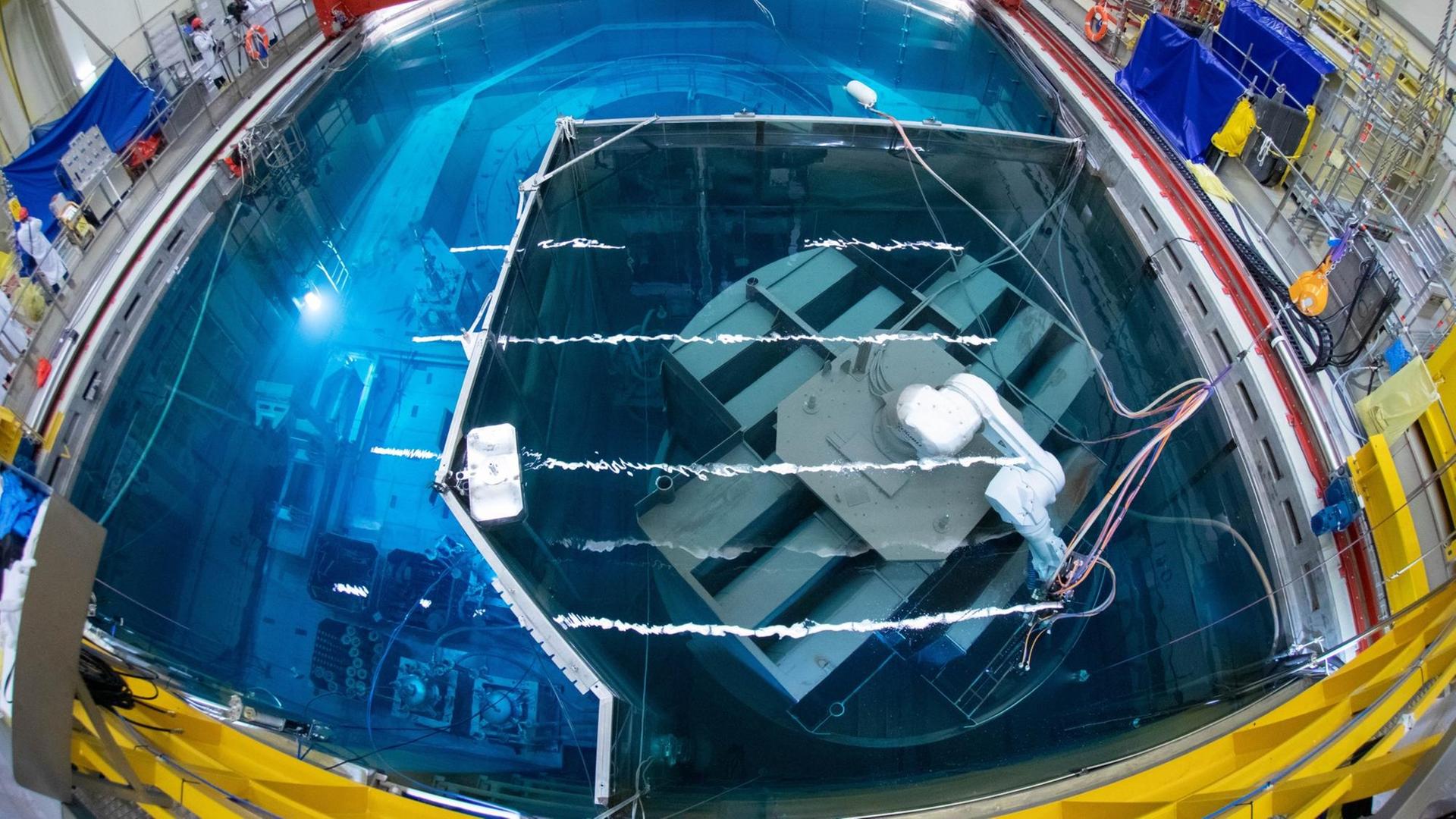

Nein, das Endlager soll nach Art einer Zwiebel aufgebaut sein. Es gibt mehrere Barrieren: den Endlagerbehälter, darum eine Hülle aus Bentonit, einem stark quellfähigem Gemisch von Tonmineralen, das als Katzenstreu bekannt ist – und dann die geologische Barriere, den Opalinuston.

Der Opalinuston ist so dicht, dass Wasser mehr als 300.000 Jahre benötigt, um einen Meter vorzudringen. Ein Austritt von radioaktivem Material könnte jedoch auch durch Diffusion über das Porenwasser stattfinden – allerdings wohl erst nach zehntausenden von Jahren. Für den Endlagerbehälter rechnet man mit einer Lebensdauer von 10.000 bis 50.000 Jahren. Ist er durchgerostet, kommt Porenwasser in Kontakt mit den abgebrannten Brennelementen, dann beginnt die Diffusion.

Das ist die Stunde der zweiten technischen Barriere: der Hülle aus Bentonit. Während der Behälter langsam durchrostet, hat sich der Bentonit mit dem Porenwasser aus dem Opalinuston vollgesaugt, ist gequollen und verschließt den Hohlraum zwischen Behälter und Stollenwand. Diese Bentonithülle soll 87 Prozent aller Radionuklide abfangen.

Der Rest, der hindurchdringt, wird zum größten Teil im Opalinuston stecken bleiben. Der Grund: Tonminerale sind negativ geladen, so dass positiv geladene Radionuklide wie Uran, Plutonium oder Thorium "kleben" bleiben. Nur negativ geladene Radionuklide bleiben „beweglich“. Allerdings besteht nur bei sehr langlebigen die Chance, dass sie es in Oberflächennähe schaffen. Das sind Nuklide wie Chlorid oder Iodid, die nicht zurückgehalten werden und rein rechnerisch die Biosphäre erreichen könnten. Allerdings nie in Konzentrationen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen würden.

Mit welcher Strahlenbelastung wird gerechnet?

Das Opalinuston-Gestein in Nördlich Lägern sei so gut, dass die betroffene Bevölkerung pro Jahr nur eine Dosis von einem hunderttausendstel Millisievert abbekomme, so die Nagra-Experten.

Das Bundesamt für Energie und das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hatten als Rahmenbedingung für das Endlager festgelegt, dass die Strahlung höchstens 0,1 Millisievert im Jahr betragen darf. Bei dem geplanten Lager rechne das Ensi nach den bisher vorliegenden Daten aber nur mit höchstens 0,001 Millisievert Strahlung, hieß es vom Leiter des Aufsichtsbereichs Entsorgung, Felix Altorfer. Das sei deutlich weniger als durch natürliche Strahlung: Die mittlere Exposition der Bevölkerung betrage dort sechs Millisievert pro Jahr.

Im deutschen Strahlenschutzgesetz ist der Grenzwert für die effektive Dosis zum Schutz von Einzelpersonen auf 1 Millisievert im Jahr festgelegt. Zur Einordung: Ein Flug von Frankfurt am Main nach New York und zurück führt laut Bundesamt für Strahlenschutz zu einer durchschnittlichen effektiven Dosis von ca. 0,1 Millisievert.

Was bedeutet das für die angrenzenden deutschen Gemeinden?

Die deutsche Bundesregierung hat bereits deutlich gemacht, dass sie eine finanzielle Unterstützung für die betroffenen deutschen Gemeinden erwartet. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte, die Anlage werde auch die Kommunen auf deutscher Seite stark belasten. Es gebe deshalb Gespräche mit dem Nachbarland über Ausgleichszahlungen. Die Schweiz habe bereits ihre Bereitschaft dazu signalisiert.

Der Sprecher verwies zudem auf eine Plausibilitätsprüfung, die nun angegangen werde und an der Experten beider Staaten beteiligt seien. Hier werde die Entscheidung für den Standort noch einmal genau unter die Lupe genommen. Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffman sagte, dass es bisher eine gute Einbindung der deutschen Seite in den Auswahlprozess gegeben habe. Die Bundesregierung hoffe, dass dies fortgesetzt werde.

Die Landräte der Kreise Waldshut, Konstanz, Lörrach und Schwarzwald-Baar veröffentlichten nach Bekanntwerden der Schweizer Standortpläne eine gemeinsame Stellungnahme. Darin heißt es unter anderem: „Auf deutscher Seite besteht die Erwartung, dass wir als Nachbarn im Verfahren wie bei der Abgeltung in gleicher Weise wie schweizerische Kommunen und Kantone behandelt werden.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Hohentengen, Martin Benz, sagte laut SWR, den Menschen vor Ort sei klar, dass der radioaktive Müll vorhanden ist und entsorgt werden müsse. Auch sie seien für die Lagerung am sichersten Ort. Aber nun müssten Fragen zur Sicherheit, etwa zu Störfall-Szenarien beantwortet werden. Dabei geht es etwa um die Trinkwasserversorgung, aber auch Erdbeben wie zuletzt bereiten den Menschen Sorge. Schäden hatte es keine gegeben.

Ensi-Mitarbeiter Felix Altorfer sagte dazu, die Gefahr von Schäden an der Oberfläche sei bei einem Erdbeben viel größer als in einem Tiefenlager. Gesetzlich sei zudem vorgeschrieben, dass die Gefahr durch Erdbeben überprüft und beim Plan der Anlage mit berücksichtigt werde, hieß es.

Könnte Deutschland seinen Atommüll nicht auch in das Endlager der Schweiz bringen?

Eine gemeinsame Nutzung des Lagers durch Deutschland und die Schweiz sei nicht geplant, hieß es aus dem deutschen Umweltministerium. Zwar wäre dies „natürlich nicht unsinnig“, sagte ein Sprecher. Allerdings habe sich Deutschland entschieden, ein eigenes Lager einzurichten. Er machte klar: „Wir sind für unseren Müll verantwortlich.“ Deutschland werde aber voraussichtlich erst 2031 den Lagerstandort festlegen.

Die Schweiz sieht das ähnlich: Es sei ein anerkanntes Prinzip, dass jedes Land seine eigenen Abfälle bei sich selber entsorgen muss, hieß es dort vom Bundesamt für Energie.

Das Endlager soll ein Kombilager werden, was bedeutet das?

Grundsätzlich könnten die hochradioaktiven, wärmeentwickelnden Abfälle und die mittel- und schwachradioaktiven in zwei getrennten Einzellagern oder einem sogenannten Kombilager entsorgt werden. Die Tiefbohrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in allen drei möglichen Standortgebieten genügend Platz für ein Kombilager vorhanden ist.

Ein solches muss größer ausgelegt werden, da von den schwach- und mittelaktiven Abfällen chemische Einflüsse ausgehen können, die die hochaktiven beeinflussen. Für ein Kombilager veranschlagen die Geologen eine Fläche von rund vier Quadratkilometer, die über Kavernen und Tunnels erschlossen werden soll.

Das schwach- und mittelaktive Material soll dabei in seinen Endlagerbehältern in Kavernen deponiert werden, das hochradioaktive Material wiederum in kleinen Tunneln in der Mitte der Opalinuston-Schicht aufbewahrt werden. Laut Nagra, ist ein Kombilager bei genügend zur Verfügung stehendem Raum genauso sicher wie zwei Einzellager, aus ökologischen und ökonomischen Gründen jedoch besser.

Im Vergleich zu zwei Einzellagern benötige ein Kombilager weniger Anlagen an der Oberfläche und Zugänge zum Tiefenlager. Der Platzbedarf sei also deutlich geringer. Auch das geringere Bauvolumen, das kleinere Volumen des Ausbruchmaterials und der geringere Ressourcen- und Energieverbrauch beziehungsweise CO2-Ausstoß sprächen für ein Kombilager. Hinzu käme ein Kostenvorteil.

Wie geht es nun weiter?

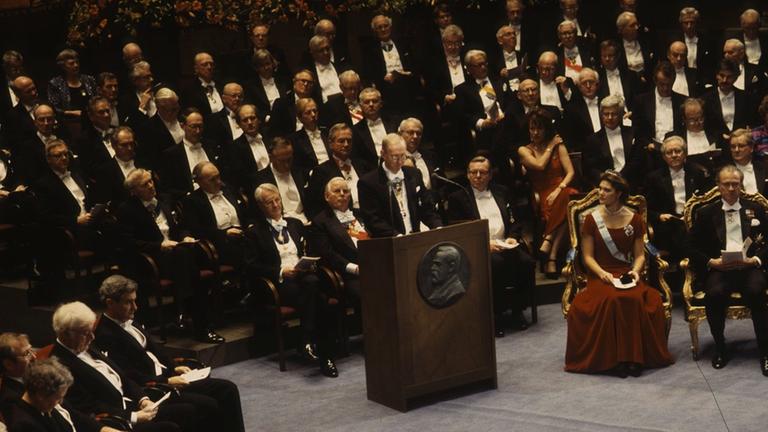

Die schweizerischen Aufsichtsbehörde INSA wird in den kommenden Jahren die Argumentation systematisch bewerten und abklopfen. Erwähnt wurde dabei insbesondere das Kombilager. Dabei werden internationale Experten herangezogen, um bewerten zu können, ob der Vorschlag sicher und machbar ist, Menschen und Natur geschützt sind und auch das Grundwasser.

Zudem wird die Expertengruppe „Geologisches Tiefenlager“, die sich aus vier schweizerischen und vier deutschen Professoren zusammensetzt, den Bericht zur Standortwahl unabhängig auf wissenschaftlich-technischer Grundlage überprüfen.

Am 12. September 2022 ist lediglich bekanntgegeben worden, welcher Standort aus Nagra-Sicht der geeignetste sei. Für diesen Standort wird nun ein Bewilligungsgesuch erarbeitet. Erst wenn das Gesuch eingereicht sei, könnte die Schweizer Bundesregierung voraussichtlich in zwei Jahren die Prüfung starten. Der Bundesrat könnte dann 2029 über das Gesuch befinden. Anschließend muss auch noch das Parlament entscheiden, wobei der Entscheid auch noch einem Referendum untersteht. Der Baustart ist für das Jahr 2045 vorgesehen, die Einlagerung soll erst 2050 erfolgen.

Quellen: Dagmar Röhrlich, Deutschlandfunk