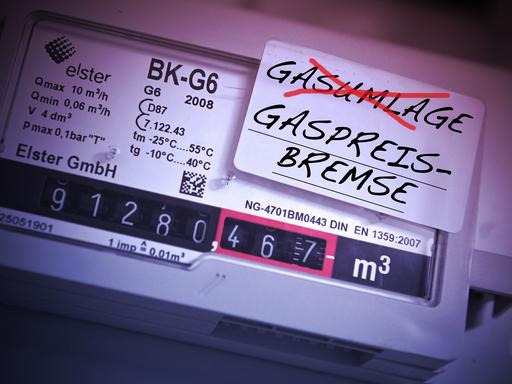

Alle werden entlastet. Die, so der Kanzler, mit den kleinen Gehältern, die hart arbeiten müssen, auch die mit den mittleren Gehältern, die scharf rechnen müssen, und nicht zuletzt die Unternehmen. 200 Milliarden Euro Doppel-Wumms, nochmal 95 Milliarden dazu für weitere Entlastungen – die 100 für die Bundeswehr nicht gerechnet. Whatever it takes. Zuwendungen statt Zumutungen.

Mathias Greffrath denkt in seinem Essay zur Zeitenwende nach über Zusammenhalt und den Vorschlag des Bundepräsidenten zu einem dafür nötigen Bürgerbeitrag.

Zeitenwende - Eine Inspektion

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Es sieht nach Entwarnung aus. Die Volksaufstände, von denen Annalena Baerbock im Juli sprach, und auch das Albtraumszenario, das Robert Habeck fürchtete, sie sind nicht eingetreten, die Black-out-Befürchtungen, mit denen Friedrich Merz und Markus Söder die Angstlust fütterten, haben sich bislang nicht erfüllt.

Das Leben ist unangenehm teurer geworden, aber wenn die Wahrnehmung nicht trügt, gehen die Deutschen mit einer gewissen Lässigkeit in den Winter, die rechten Parolen von der Verarmungsspirale bringen keine Hunderttausende auf die Straßen. Einsicht in die Notwendigkeit oder passive Schicksalsergebenheit, sie liegen nahe beieinander.

Denn wir gehen harten Zeiten entgegen, wir werden uns anstrengen müssen, denn wir wissen nicht wie lange der Krieg dauert, und wir werden unser Leben ändern müssen, denn „der Klimawandel macht keine Ukraine-Pause“. Das sagt der Bundespräsident. Und deshalb müssten wir zusammenhalten. Zusammenhalt, das war das dritte Wort, das so häufig wie noch nie zuvor in Parlamenten und Leitartikeln fiel, gleichauf mit Zeitenwende und Entlastung.

Geld soll den Zusammenhalt in der Zeitenwende sichern. Geld soll entlasten. Viel Geld. Dem Alltagsverstand nur noch schwer vorstellbare Summen werden aufgenommen, um den Zusammenhalt zu finanzieren. 200 Milliarden Euro Doppel-Wumms, nochmal 95 Milliarden dazu für weitere Entlastungen – die 100 für die Bundeswehr nicht gerechnet. Whatever it takes. Zuwendungen statt Zumutungen.

Aber die rituelle Warnung der CDU-Opposition vor den Schulden, die unsere Kinder werden zahlen müssen, bleibt merkwürdig zahm. Denn diese Milliarden lindern ja nicht nur die unmittelbaren Nöte von unterbezahlten Arbeitnehmern oder Flüchtlingen. Wie nach der Finanzkrise von 2008, wie nach der Bankenkrise im Euroraum, wie im Corona-Lockdown sollen sie die marktwirtschaftliche Kernschmelze verhindern, die Unterbrechung der Warenströme, der Lieferketten, der Finanztransaktionen.

Man muss diese Hunderte von Milliarden als Investitionen sehen – Investitionen in den kapitalistischen status quo. Sie kaufen Zeit – so wie die Staatsverschuldungen in den letzten Jahrzehnten im Grunde Überbrückungskredite waren, um den Zeitpunkt für den Kassensturz hinauszuschieben.

Dem Alltagsverstand nur schwer vorstellbare Summen für den status quo. Der Alltagsverstand sagt sich allerdings auch: Wo blieb in den letzten Jahrzehnten der Wumms für den Wohnungsbau, für die maroden Brücken, wo bleibt der Wumms für die fehlenden Kinderklinikbetten, für die mit Computern und vor allem mit Lehrern unterversorgten Schulen, für den öffentlichen Nahverkehr, und wie steht es um den Wumms für die Windräder?

Es ist ruhig, trotz Gaspreis und andauerndem Krieg im Osten – aber unter der Ruhe kribbelt die Ungewissheit. Laute Unruhe kommt nur auf, wenn jugendliche Aktivisten – sie nennen sich „letzte Generation“ und sind doch die ersten, die den Klimawandel werden ausbaden müssen – den Straßenverkehr ausbremsen oder mit allerlei Flüssigkeiten auf Bilder in Galerien werfen, ganz als wenn die Kunst der Bildungsbürger etwas dafür könnte, oder als ob die gebildeten, Zeitung lesenden und Galerien besuchenden Bürger noch aufgeweckt werden müssten. Immerhin, so entstehen neue Zusammenhänge: „Wir verstehen die von den jungen Protestierenden friedlich zum Ausdruck gebrachte Sorgen um unsere natürlichen Lebensgrundlagen“ schreibt die Pressestelle der Hamburger Elbphilharmonie nach der Klebeaktion vorm Violinkonzert.

Anlass zur Sorge sind eher die ungelassenen, überzogenen Reaktionen – von krimineller Vereinigung redet ein Länderinnenminister, und die oberste Automobil‑Lobbyistin von Antidemokraten, Verfassungsschützer warnen vor der Unterwanderung durch Linksradikale, die Welt sieht die Klebeaktivisten die „Wehrfähigkeit des Staates untergraben“, und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt malt das Gespenst einer Klima-RAF an die Parlamentswände.

Diese starken Reaktionen auf die Aktionen jugendlicher Verzweifelter treffen den Nerv, der mit all den Milliarden auf Zeit beruhigt werden soll: die dreifache Furcht. Zum einen die Furcht vor der Transformation unserer mobilen, konsumierenden, weiterhin auf Wachstum setzenden Lebensweise, aus ökologischen Einsichten oder wegen des Andauern von Krieg und Wirtschaftskrieg, und zum anderen die Furcht vor denen, die sich davon bedroht oder überfordert fühlen. Die Furcht nicht zuletzt, sich der eigenen Ohnmacht und dem Zweifel zu stellen. Dem Zweifel, ob wir „überhaupt über die politische Handlungsmacht verfügen, diesen Herausforderungen zu begegnen (…) ob die sozialen und politischen Institutionen, die zur Verfügung stehen, für die großen Herausforderungen unserer Zeit auch nur annähernd gerüstet sind“.

Der letzte Satz war ein Zitat aus der ersten Publikation eines „Forschungsinstituts Sozialer Zusammenhalt“, das die vergangene Bundesregierung mit 40 Millionen Startkapital gegründet hat, ein Verbund von mehr als 100 Sozialforschern, die an elf universitären Standorten herausbekommen sollen, was den sozialen Zusammenhalt bedroht, ja, was er eigentlich ist, und wie man den Schwund des Vertrauens in die politischen Institutionen aufhalten kann. Erste Erkenntnisse hatten die Wissenschaftler bereits nach einem Jahr: zum Beispiel, dass viele Menschen glauben, in Deutschland herrsche Ungerechtigkeit. Und dass Zusammenhalt ein Phänomen der Dauer sei, Vertrauen und das Gefühl der Teilhabe nicht über Nacht entstehen. Wer hätte das gedacht?

Die Gesellschaften vor den beiden Revolutionen der Neuzeit – der industriellen und der französischen – wurden zusammengehalten durch Religion und Gewalt. In modernen, säkularen industriellen Gesellschaften ruht der Zusammenhalt, so hat es Émile Durkheim, einer der Gründerväter der Soziologie ausgeführt, auf der Arbeitsteilung.

Nicht die Religion, nicht irgendeine andere Weltanschauung oder Herkunft – die können bekanntlich spalten, nicht einmal die Sprache hält eine Gesellschaft zusammen, sondern die Kooperation, das alltägliche Zusammenwirken von Arbeitern, Ingenieurinnen, Unternehmerinnen, Ärzten, Lehrerinnen und Pflegern, Erfindern und Polizisten, die von Tag zu Tag den Fortbestand der Gesellschaft in einer nicht immer freundlichen Natur sichern. Im Wissen über diese allseitige Abhängigkeit erkennen wir uns als Gesellschaftsmitglieder.

Und noch etwas stiftet Zusammenhang: die Erfahrung und die Hoffnung, dass es Fortschritt gibt: Vertiefung der Naturerkenntnis, Erleichterungen in den Arbeitsbedingungen, Zuwachs bei den Konsummöglichkeiten, Anwachsen des allgemeinen Wohlstands, Zivilisierung der Konflikte durch Demokratie. Dass Vertrauen darauf, dass die gemeinsame Zukunft eine bessere sein wird, mildert den Besitzindividualismus, der in Krisenzeiten nicht anders kann, als seine Schäflein ins Trockene zu bringen.

Dieses Vertrauen aber erodiert seit den Siebziger Jahren kontinuierlich. Kurz zusammengefasst: Das Erlahmen des Nachkriegskonjunkturzyklus mit seiner Ausweitung des Geräteparks in Küchen, Wohnzimmern und Garagen; das Sinken der Profitraten; die Ölkrisen; die einsetzende Globalisierung mit ihren Verlagerungen der Produktion in Freihandelszonen und Billiglohnländer, die Automatisierungswellen in der Industrie, die Ausdifferenzierung der Arbeiterschaft – das alles wirkte zusammen und führte zu einer diskreten Machtverlagerung zwischen Arbeit und Kapital, die nach den Erschütterungen der Weltkriege zu einem Kompromiss gefunden hatten: Soziale Marktwirtschaft mit Mitbestimmung und dem Ausbau des Sozialstaats.

Die Institutionen dieses Sozialstaats hatten im Nachkriegseuropa, neben dem Wachstum des Nationalprodukts und der Ausweitung des individuellen Konsums eine Art Bürgerstolz gestützt: Kommunen waren stolz auf ihre Theater, ihre Straßenbahnen, ihre Schulen, Bäder, Bibliotheken, Krankenhäuser, ihre Kindergärten, Freizeitheime, Museen, Parks, Sporthallen, den kommunalen Wohnungsbau und die öffentlichen Plätze. Auch im nicht sozialistischen Deutschland wurde all das als Volkseigentum wahrgenommen – im Kaiserreich hieß es „munizipaler Sozialismus“.

Eine allen gehörende Institutionenwelt, die für das Notwendige für Arbeit und Überleben sorgte, wie auf die Bereitstellung der Mittel für ein sozial und kulturell befriedigendes, möglicherweise gutes Leben, diese Welt war zur Selbstverständlichkeit geworden. Ihre Vernachlässigung, ihr Verkauf, ihre Abschaffung lockerte auch die emotionale Bindung der Bürger an ihr Gemeinwesen. Heute finden sich in der Reaktion auf diese Privatisierung des Infrastruktursozialismus Bürger wieder zusammen; ihre Kämpfe um die Wiedergewinnung von Wasserwerken oder Stromversorgern, ihre Einsprüche gegen jede weitere Verscherbelung von Gemeineigentum stiften starke neue Verbindungen, einen neuen Lokalpatriotismus.

Etwa zeitgleich mit der wachsenden Einsicht in die Zentrifugalkräfte der Globalisierung der Wirtschaft und der Erosion der deutschen Vollbeschäftigungsgesellschaft kam in den Denkwerkstätten die Suche nach einem neuen Mechanismus der gesellschaftlichen Integration auf. Wenn das Wachstum nicht mehr wachsen will, wenn die Integration über Arbeit nicht mehr funktioniert, wenn die sozialen Leistungen diskret geschrumpft werden, wenn „Ansprüche eingesammelt“ werden müssen, wie Parlamentspräsident Lammert es formulierte, dann brauche die Gesellschaft eine neue „Große Erzählung“.

Bedingt durch die Vereinigung aller Deutschen, auch durch die zunehmende Intoleranz gegenüber Migranten – erstaunt hatte die Gesellschaft zur Kenntnis genommen, dass inzwischen ein Fünftel ihrer Gesellschafter von woanders her kam – führte das für ein paar Jahre zur Frage: ‚Was ist deutsch?‘ und zur Suche nach einer neuen „Leitkultur“. Das führte zu skurrilen Einbürgerungsfragebögen, in denen es nicht nur um die Frage ging, wo man Haustiere in Deutschland anmelden muss, sondern auch um die Kenntnis von Goethe, Caspar David Friedrich, Carl Hahn und dem Wunder von Bern.

Innenminister und Literaten breiteten sich über „ihr“ Deutschsein aus, fanden es in eher universell verbreiteten Tugenden wie Tüchtigkeit oder regionalen Nahrungsmitteln wie Bratwürsten.

Zeitgemäßer als das Stochern in christlichen oder humanistischen Traditionsrestbeständen auf der Suche nach etwas Halt in einer zunehmend schwankenden Welt war die Frage, ob für den Zusammenhalt einer säkularen Gesellschaft nicht ein Bekenntnis zur Verfassung ausreicht. Ein Verfassungspatriotismus, so das Wort. Nein, sagten die unverdrossenen Sucher nach verbindenden Gefühlen, nein, das Grundgesetz reicht nicht. Verfassungspatriotismus sei eine „zu dürre Grundlage“ fürs Nationalgefühl, sagte Wolfgang Schäuble, und für den Sozialdemokraten Klaus von Dohnanyi war er eine „merkwürdige Verirrung“.

Die Gefühlsforscher verweisen dann gewohnheitsmäßig auf das Dauerbrennerzitat des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde. Von dem stammt der berühmte Satz „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Vor allem Konservative lesen diesen Satz als eine Berufung auf das christliche oder das judäochristliche Erbe, als gäbe es keine anderen Quellen für bürgerliche Tugenden. Der katholische Jurist Böckenförde selbst definierte die Voraussetzungen abstrakter als: „die moralische Substanz des Einzelnen und die Homogenität der Gesellschaft“, wobei er mit Homogenität nichts Ethnisches oder Völkisches meinte, sondern zunächst einmal: ein Mindestmaß an Gleichheit der Staatsbürger und Gerechtigkeit der Teilhabe am gemeinsam erarbeiteten Sozialprodukt. Weswegen Böckenförde 2009, mit der Bankenkrise und den ersten lauten Alarmmeldungen der Klimaforscher im Rücken, die Krisen der Gegenwart auf die Grundidee des Kapitalismus zurückführte: den unbegrenzten und unbegrenzbaren Erwerbs- und Wachstumstrieb, den universalisierten Besitzindividualismus, der – so Böckenförde – in den „Kollaps“ führen müsse, wenn er nicht von einer „Staatsgewalt“, begrenzt und gezügelt wird, die mehr ist als Regulator im Parallelogramm der gesellschaftlichen Kräfte; eine Staatsgewalt, die „Gemeinverantwortung“ wahrnimmt, was ja mehr ist als ein parlamentarischer Konsens. Denn der kann sich auch aufs Weitermachen mit kleinen Korrekturen beschränken, als Wachstumspakt aller Teilhaber, und damit die Zukunft an die Gegenwart verkaufen.

Eine solche Staatsgewalt stützt sich in letzter Instanz auf die Verfassung, und das Verfassungsrecht, genauer gesagt, das liberale Verfassungsrecht ist, neben dem Rechtsstaat das kostbarste Werkzeug aus der Erbmasse des judäochristlichen Europa. Der Staat und sein Recht, das über den kämpfenden Parteien steht und den Zusammenhalt der Gesellschaft sichert, entstand aus der Krise, einem Bürgerkrieg, oder richtiger, aus einer Folge von Kriegen, die zwei Jahrhunderte lang Europa verwüsteten, in denen Herrschaftsansprüche, Religionen und Weltanschauungen unversöhnlich und unvereinbar gegeneinander standen: Katholiken gegen Protestanten, Zentralgewalt gegen Regionen, Säkulare gegen Kirchenfürsten. Dieser souveräne Staat legitimiert seine Macht über den Willen und die Interessen der einzelnen durch diese Leistung: die Sicherheit, das Leben und das Überleben aller zu sichern. (Nur wo er diese Leistung nicht mehr bringt, ist Widerstand gegen ihn legitim.)

Die bürgerliche Revolution hat den liberalen Verfassungsstaat geschaffen, der die Entfaltung von Industrie und Handel beförderte. Das soziale Elend und die neue Armut der industriellen Revolution führten zunächst zur Sozialgesetzgebung. Die Staatverfassung wurde erst in der Weimarer Republik der modernen industriellen Wirklichkeit angepasst. Die Weimarer Reichsverfassung enthielt Regelungen zum Arbeitsrecht, zur Gesundheitsvorsorge, zur Bindung des Wirtschaftslebens an ein „menschenwürdiges Leben für alle“ und die „wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen“, sogar mit rätedemokratischen Elementen. Auch wenn das Grundgesetz der Bundesrepublik nicht so weit gehen wollte: Es hat das Recht des Sozialstaats weiterentwickelt.

Mit der ökologischen Frage, vor allem ihrer Zuspitzung im Klimawandel und im Artentod, entsteht eine neue Herausforderung für das Verfassungsrecht. Das Urteil des Verfassungsgerichts aus dem Jahre 2021, das ein unzureichendes Klimagesetz kassierte, verpflichtet Parlament und Regierung, die Schutzverpflichtung des Staates weit in die Zukunft auszudehnen. Staatliche Unterlassungen im Klimaschutz führen zu überproportionalen Einschränkungen der Freiheitsräume in der Zukunft. Das verstößt, kompliziertes Juristenwort, gegen die „Intertemporalen Freiheitsrechte“ der Bürger.

Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ein großer Moment in der Rechtsgeschichte. Freiheit hat nun eine Zukunftsdimension gewonnen. Individuelle Bürger können den Staat zur Verantwortung ziehen, um ihre Freiheitsräume zu sichern. Sie können den Staat verklagen. Aber daraus folgt noch keine grundsätzliche und grundgesetzlich gesicherte und deshalb einklagbare Pflicht des Staates zur ökologischen Transformation und zur Bewahrung der Biosphäre. Die Zeit wird also reif für ein ökologisches Grundgesetz – und der Münchner Staatsrechtsprofessor Jens Kersten hat in diesem Herbst einen ersten Entwurf dazu vorgelegt.

Keine Frage, wenn Juristen sich der Probleme annehmen, wird es ernst. Aber auch Diskussionen über Verfassungsrecht können nur das soziale Klima ändern, in dem ein politisches Projekt entstehen kann, das die vielen Vorstöße zur ökologischen Wende zuspitzt, bündelt und verstärkt. Das die Gesellschaft aktiviert. Vom Zusammenhalt in der Krise auf das Zusammenwirken zu ihrer Lösung umschaltet. Denn lösen lassen sich Krisen nur durch positive politische Projekte.

Angesichts der Herausforderungen durch Krieg und Energiekrise, den Klimawandel, die Politikverdrossenheit und die Demokratiefeindlichkeit von Rechts – und damit „das ewige Plädoyer für Zusammenhalt nicht folgenlos bleibt“, hat Bundespräsident Steinmeier nun ein Projekt vorgeschlagen, das Menschen und Ideen mobilisieren soll. Er ist nicht der erste, der für eine soziale Pflichtzeit plädiert, andere nannten es Sozialjahr oder Sozialdienst oder Bürgerzeit. Frank-Walter Steinmeier trägt die Idee merkwürdig verhalten vor. Er erwarte keine Begeisterung für die „soziale Pflichtzeit“. Und die Begeisterung bleibt ja auch aus, wie jedes Mal, wenn so etwas vorgeschlagen wurde. Zustimmung bei gesicherter Ablehnung, heißt es da im Parlamentsjargon.

Vielleicht wirkt der Vorschlag diesmal so blass, weil Bundespräsident Steinmeier seinen Gedanken zu klein macht. Indem er ihn als „Einübung in den Zusammenhalt“ deklariert, als pädagogische Übung, um Empathie, Verantwortung, Nächstenliebe zu trainieren. – Nein, man kann nichts dagegen sagen, wenn sich – wie der Bundespräsident formulierte – Menschen mindestens einmal im Leben „für eine gewisse Zeit den Sorgen ganz anderer, zuvor fremder Menschen widmen, für diese Menschen schlicht und einfach da sind. Mit Empathie, mit Nächstenliebe“. Aber es klingt nicht vorwärtsgewandt, nach karitativer Nacharbeit von Einzelnen an Einzelnen, in der Bewältigung von Engpässen bei der Versorgung von alten, behinderten oder kranken Menschen. Kein Projekt, sondern ein Ersatzdienst, nur diesmal nicht für die Wehrpflicht, sondern für einen unterfinanzierten, personell unterausgestatten Sozialstaat.

Wenn ein solches Dienstjahr junge Menschen begeistern soll, und Bürgersinn in ihnen wecken, dann muss es Zukunft verkörpern – und schaffen. Ein Jahr, in dem junge Menschen, die nur die Schule kennen, in sozialen, ökologischen, medizinischen, pädagogischen, sportlichen, künstlerischen oder kulturellen oder kommunalen Bereichen nicht nur ein kurzes Praktikum absolvieren, sondern unter qualifizierter fachlicher Anleitung arbeiten, lernen, etwas schaffen und Erfahrungen sammeln. Jugendlichen Arbeitslosen würden fehlende Basisqualifikationen vermittelt, ihr Selbstwertgefühl gestärkt und Orientierung für den Eintritt ins Arbeitsleben gegeben werden. Zielstrebige Abiturientinnen könnten vor dem Studium wenigstens einmal über den Tellerrand ihres Milieus blicken. Jugendlichen Migranten und Asylbewerbern würde die Integration erleichtert.

Ein solcher Bürgerdienst sollte die große Transformation hin zur postfossilen Gesellschaft in Gang bringen: den Umbau der Städte, die Renaturierung der Wälder, den Bau und den Betrieb erneuerbarer Energiesysteme, die Heilung von Umweltschäden, den Aufbau von Recycling-Zentren. Und ja: die Übernahme von Aufgaben, die der Staat nicht mehr leisten kann – und dabei ihre Veränderung: etwa im Aufbau von Gesundheitskiosken und Jugendzentren, im Bau und Betrieb von Küchen in jeder Schule und Kindertagesstätte – als Beitrag zu besserem Essen und zum Kochen lernen. In der Begrünung und Solarisierung von Dächern. Und, warum sollten die Gruppen in Kitas nicht kleiner werden, Schüler nachmittags von Ex‑Schülern unterrichtet werden, warum sollten Schulen nicht zu Gemeindezentren werden. Genug Arbeit für 800 000 jedes Jahr und eine Provokation für Gesundheitsämter und Gewerbeaufsicht.

Auch deshalb spricht alles dafür, ein solches allgemeines und obligatorisches Jahr der Bürgerarbeit als integralen Teil der Bildung zu verstehen, als ein letztes, praktisches Schuljahr also, gleich in welcher Schulform und mit welchem Abschluss. Die Organisation eines solchen Jahres als Schulpflicht könnte alle Bedenken über Zwangsdienst, verlorene Jahre und auch die verfassungsrechtlichen Einwände entkräften. Es wäre eine politisch-moralische Wende. Oder, wer das Wort lieber mag: eine Kulturrevolution. Oder, wie es früher hieß: Polytechnische Bildung.

Bleibt die Kostenfrage. Ein kurzer Taschenrechnerüberschlag für Deutschland ergibt: Wenn die jungen Menschen 1.000 € pro Monat erhielten für Arbeit und Unterkunft und auf jeweils zehn von ihnen ein qualifizierter Betreuer entfiele, ob nun Handwerkerin, Sozialarbeiter oder Ingenieurin, dann würde das zu jährlichen Ausgaben von rund 13 Milliarden führen. Das sind 13 Prozent von einem Wumms, und sechseinhalb von einem Doppelwumms. Oder anders gerechnet: 0,2 Prozent vom Barvermögen der Deutschen im 1. Quartal 2022.

Ist das nun zu groß gedacht, zu ausgedacht, zu unzeitgemäß in einer hedonistischen Gesellschaft? Das letzte, und vielleicht das einzige ähnlich groß angelegte Projekt dieser Art gab es vor knapp 100 Jahren im amerikanischen New Deal der Zwanziger und Dreißiger Jahre – das ist lange her, aber das Wort New Deal strahlt ja bis heute aus. „Der New Deal war“, so schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Jo Markus, „die Welt der Jungen. Es war ein erregendes Klima. Man war Teil einer Gesellschaft, die sich in Bewegung gesetzt hatte. Gesetze ließen sich ändern, und ebenso die Lage der Menschen. Jedermann suchte nach Ideen. Es war eine Suche im Gang, ein Sinn für Werte vorhanden, die bedeutsam sind. Die Grundstimmung war Spannung, Leistung, Glücksgefühl. Das Leben war wichtig, das Leben war bedeutungsvoll.“

Vor allem aber: Der New Deal war mehr als kollektive Sozialarbeit in einer Weltwirtschaftskrise. Deshalb strahlt das Wort heute noch. Es war der Umbau der Gesellschaft durch den Staat. Ein Systemwechsel. Es wurden nicht nur Staudämme und Straßen und Siedlungen gebaut, Lehrerinnen und Sozialarbeiter eingestellt, brachliegendes Land bepflanzt, Naturschutzgebiete geschaffen. Sondern es wurden neue Rechte geschaffen. In den USA zum ersten Mal das Recht auf gewerkschaftliche Organisation, Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn, Arbeitszeit und ein Rentensystem. Nach dem New Deal war die amerikanische Gesellschaft nicht mehr dieselbe wie vorher. Und deshalb streiten die Amerikaner bis heute, ob das überfällig war oder ein Schritt in den Kommunismus. Möglich war es im Zusammenspiel einer Regierung, die es wagte, sich mit den wirtschaftlichen Eliten anzulegen und einer millionenstarken sozialen Bewegung. In einem Treffen mit Aktivisten, die ein Gesetz forderten, soll Präsident Roosevelt gesagt haben: „Sie haben mich überzeugt. Jetzt gehen Sie raus und sorgen Sie dafür, dass ich es tun muss.“

So etwas, sagen die nüchternen Analytiker, ist nur möglich, wenn die Gesellschaft ganz am Boden liegt. Die Aufgaben hier und heute wären andere als die in einem krisenhaften liberalen Kapitalismus des 20. Jahrhunderts. Aber angesichts der Größe der Herausforderungen: Ist die Idee so abwegig, dass jedes Jahr 800.000 Jugendliche in Deutschland im letzten Jahr ihrer Schulzeit gemeinsam daran gehen, ihre Gesellschaft und ihren Staat zukunftsfähiger zu machen – und in der gemeinsamen Arbeit entdecken, was den Zusammenhalt der Gesellschaft ausmacht? Wie kommt es, dass diese Idee immer wieder vorgedacht wird, immer wieder Applaus bekommt, und immer wieder verschwindet? Ist sie vielleicht gar nicht unrealistisch, sondern beängstigend?

Kommen wir noch einmal zurück auf die Böckenförde-Formel: Soziale Homogenität – also mehr Gleichheit – und die moralische Substanz der Einzelnen seien die Grundlagen, auf der der säkulare demokratische Staat ruhe. Für mehr Gleichheit finden die Demoskopen regelmäßig verfassungsändernde Mehrheiten, etwas komplizierter wird es dann mit der Frage: Und was würden Sie dafür aufgeben? Aber auch um die moralische Substanz vieler Einzelner scheint es trotz all der Beschwernisse nicht so schlimm zu stehen, wenn wir an die Bahnhöfe von 2015 denken und die Wellen der Gastfreundschaft, die später „German Willkommenskultur“ hießen, bevor sie sich in den Korridoren der Sozialbürokratien abkühlten. Was war da nicht alles möglich; was hat der Satz „Wir schaffen das“ nicht alles gelockert? Oder die ersten Monate der Corona-Pandemie, in der viele zum ersten Mal ihre Nachbarn entdeckten und Zettelchen an Haustüren klebten und Hilfe anboten. Und bei Trigema aus Unterhosen Covid-Masken wurden. Offenbar ist diese Solidarität, dieser Wunsch nach Zusammenwirken eine erneuerbare Ressource: Das zeigten erst kürzlich die tausende von Helfern an den Zügen, die aus Charkiv kamen, die vielen neuen Mitarbeiterinnen der Tafeln, die bereitwillig geräumten Kinderzimmer, die pädagogischen Laien, die Deutschunterricht geben für Kinder aus der Ostukraine.

Und nicht zu vergessen: Diese drei Herausforderungen, die es nicht zur Krise brachten, in deren Verlauf viel gestritten, viel falsch gemacht, viel geopfert und viel profitiert wurde, waren ja alle drei: gesellschaftliche Lernprozesse, Erweiterungen des sozialen und politischen Horizonts. Die Flüchtlingswelle war, mit Worten von Wolfgang Schäuble, „unser Rendezvous mit der Globalisierung“. Corona war ein Lehrstück über die Kollateralschäden der Mobilität, die Verletzbarkeit langer Lieferketten, das Elend in den Pflegeheimen, die Mängel im Gesundheitswesen. Und jetzt, der schlimme, überflüssige Krieg: Er ist eine blutige Lehrvorführung, wie unhaltbar eine Zivilisation ist, die zu ihrem Bestand die Welt verheizen muss, die Zukunft ihrer Kinder, die Schönheit der Erde aufs Spiel setzt für das, was als westlicher Lebensstil global propagiert, geglaubt und durchgesetzt wird.

Diese Herausforderungen, die wir Krisen nannten, die aber auch Lernprozesse und Weckrufe waren, zeigen sie nicht – und das nicht nur weil Weihnachten ist – dass wir über alles verfügen, was wir brauchen, um auch das große Problem, das den Namen Krise verdient hat, anzugehen. Die Menschheit, so schrieb es Marx, stellt sich nur Aufgaben, für deren Lösung sie die Werkzeuge schon in der Hand hat. Und so ist es auch mit dem Klima. Von smarten Haushaltsgeräten über Mobilitätskonzepte, wachsende Einsichten über zerstörerische Essensgewohnheiten, genaue von Satelliten erhobene Kenntnisse über den Zustand der Atmosphäre und die Standorte der schlimmsten CO2-Emittenden, von silikonüberdachten Industrieanlagen bis hin zu wasserstoffgetriebenen Flugzeugen und Techniken der Kohlenstoffverklappung in der Erde – technisch gesehen alles kein Problem. Jedenfalls demnächst. Alles da, allerdings ein wenig komplizierter als Sekundenkleber oder Wachstumsbeschleuniger. Und der subjektive Faktor? Keine ökologische Klasse, eher ein Mosaik unterschiedlicher Begabungen. Wir brauchen sie alle: die jungen Apokalyptiker, die klugen Richterinnen, die Bauhaus-Deutschen, die Ingenieurinnen und die Tierschützer und die Volkswirte und Programmiererinnen, und die öffentlich‑rechtlichen Anstalten und die Lehrer und die Verlegerinnen und die Monteure und die Bloggerinnen und die aufgeklärten Hausbesitzerinnen und die Veganer und die Neuland-Fleischerinnen… Und die, und die, und den auch noch… den ganzen arbeitsteiligen Zusammenhang eben, den eine Gesellschaft braucht, die eine Zukunft vorhat.