Müll ist lästig, manchmal gefährlich – vor allem aber wird er stetig mehr. Aber wie wird eine Sache eigentlich zu Müll? Und was hat Müll mit Geld und Moral zu tun? Er ist uns nah und unglaublich fern zugleich: Beim Ablecken des Joghurt-Deckels und beim Mülltrennen beherrschen wir ihn noch. Aber spätestens, wenn es um Endlager für Atommüll geht, verwandelt er sich in etwas Bizarres, Unbegreifliches.

Während Recycling nach praktischen Antworten auf die Probleme der Wegwerfgesellschaft sucht, verhärten sich im Zwischenmenschlichen die Fronten: Müll wird zu einer Frage der Moral. Müll-Sheriffs und Waste-Watcher jagen mit Nachtsichtgeräten Müllsünderinnen und Müllsünder, Städte verhängen drakonische Geldstrafen. Die Suche nach Schuldigen verdeckt, dass Müll eine Klassenfrage ist: Wer es sich leisten kann, lässt seinen Müll von anderen Leuten unsichtbar machen, während vor allem arme Stadtteile als schmutzig und ihre Bewohnerinnen und Bewohner als unmoralisch stigmatisiert werden.

Dabei sind es die Wohlhabenden, die den meisten Müll produzieren. Im Umgang mit Müll treten schon immer gesellschaftliche Ungleichheiten zutage: Wo Müll produziert wird, von wem er produziert wird, wo und von wem er entsorgt wird, offenbart wachsende Ungleichheiten und ungezügelte Machtinteressen.

Henriette Hufgard arbeitet als Philosophin und Kunsthistorikerin besonders zu der Verbindung von Kunst und Philosophie im Kontext kolonialer Machtstrukturen. Sie studierte in München und Rom und arbeitet derzeit an ihrer Doktorarbeit an der FU Berlin. 2023 veröffentlichte sie das Buch „ausgeklammert – Die Philosophinnen der Frankfurter Schule“, das den Ausschluss weiblicher Denkerinnen beleuchtet. Hufgard schreibt zudem regelmäßig für die taz und den Karuna Kompass.

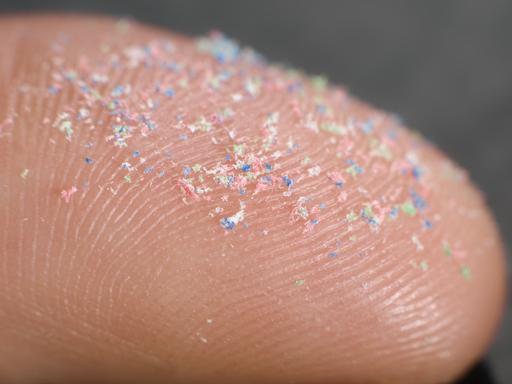

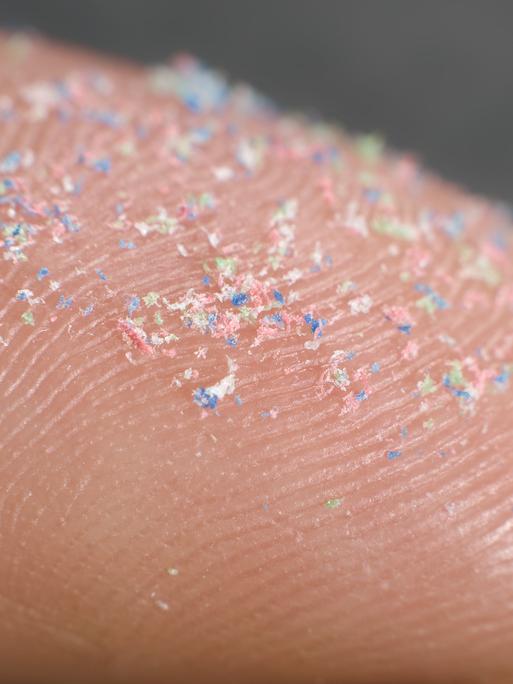

Das Anthropozän beginnt am 16. Juli 1945 – der erste Kernwaffentest der USA in der Wüste von New Mexico. Es beginnt mit Müll. In der Zukunft, so vermuten Geologinnen und Geologen, wird man das Menschenzeitalter an seinen Hinterlassenschaften erkennen. Damit meinen sie aber weder Eiffelturm noch Pyramiden und erst recht nicht das Berliner Stadtschloss. Unsere größte kollektive Hinterlassenschaft – man könnte sagen unser Markenzeichen als Mensch – ist unsere Fähigkeit, unvorstellbare Massen an Müll zu produzieren. Welche Art von Müll das genau ist, an der man uns in ferner Zukunft erkennen mag, ist noch umstritten. Zur Auswahl stehen die Gerippe von Hähnchen, radioaktive Rückstände von Atomwaffentests, Schwermetalle aus Industrie und Landwirtschaft sowie Plastikmüll.

Hat dann nicht eigentlich alles schon viel früher begonnen? Nämlich um 1800 mit der Industrialisierung, als in Fabriken zum ersten Mal Massenwaren produziert wurden? Die Industrialisierung hat uns nicht nur die Wegwerfflasche beschert, deren Plastikdeckel neuerdings zur Müllreduktion an der Flasche hängen bleiben soll, sondern auch das Chicken Nugget und toxischen Dünger.

Menschen aus dem globalen Norden sind oft sehr großzügig, wenn es darum geht, diese Art von schmutziger Sonderstellung in einem verallgemeinernden „wir Menschen“ mit allen anderen Personen auf dem Globus zu teilen. Dabei übersehen sie gerne, dass sowohl Massentierhaltung und Fleischkonsum als auch Plastikverbrauch äußerst ungleich zwischen „uns allen“ verteilt sind. Ein exklusiveres „Wir“ wäre also angebracht. Statt Anthropozän vielleicht lieber „Nordindustriozän“? Doch das rollt nicht so schön von der Zunge wie das bildungsbürgerliche Wort, mit dem sich schon die alten Griechen betitelten: ánthrōpos. Und so schieben die einen den anderen nicht nur ihren Elektroschrott, ihre Altkleider und ihre alte Käseverpackung in die Schuhe, sondern verallgemeinern ihr fatales Vermächtnis: Mensch ist, wer ewigen Müll produziert? Sogar, wenn es um Müll geht, scheint es so etwas wie Eurozentrismus zu geben.

Wie nähert man sich dieser Sache, die anscheinend ein Hauptmerkmal unserer Existenz geworden ist? Wenn man anfängt, über den ‚GPGP’ nachzudenken – den Great Pacific Garbage Patch, eine riesige Ansammlung von schwimmendem Müll im Nordpazifik – und darüber, dass er viermal so groß ist wie Deutschland, fühlt man sich ziemlich sicher hilflos und überfordert. Wie soll man sich mit etwas beschäftigen, von dem man schon weiß, dass es vor allem Entsetzen und Ohnmacht in einem auslösen wird?

Eine Option, dem zu begegnen, ist individueller Aktionismus: Unverpackt-Läden aufsuchen, Müll trennen, andere Menschen für ihren Umgang mit Müll kritisieren, vielleicht sogar hier und da ein wenig moralisieren. Schon fühlt man sich besser. Man hat’s ja versucht – „Kann ich doch nichts dafür, dass die anderen nicht wollen. Und auf die Industrie habe ich ja eh keinen Einfluss. – Kein Müll ist eben auch keine Lösung.“

Müll überfordert uns, weil er nicht nur da ist, sondern weil wir ihn mit hervorbringen, so achtsam wir auch sind. Deswegen verdrängen wir Müll nicht nur gedanklich, sondern so gut es geht auch mit Gesten. Wir bringen Abstand zwischen uns und den Müll und wollen nichts mehr von ihm wissen. Er soll uns nicht ständig daran erinnern, dass er da ist. Dass er stinkt und Platz wegnimmt. Nein. Müll müssen wir loswerden.

Müll als Belästigung

„Esse est percipi. Sein heißt Wahrgenommen-Werden,“, wusste schon der englische Philosoph George Berkeley. Also einfach: aus den Augen, aus dem Sein? Aber leider hören die Dinge nicht einfach so auf zu sein, nur weil wir sie nicht mehr sehen. Für Berkeley war genau diese Permanenz der Dinge der eigentliche Beweis dafür, dass es den christlichen Gott gibt. Gott, so Berkeley sehe nämlich immer alles, vermutlich auch unseren Müll. Nun ist der christliche Gott zwar knapp 200 Jahre später von Friedrich Nietzsche für tot erklärt worden. Aber unser Problem löst das leider nicht. Denn wie wir alle sehen können, ist der Müll immer noch da.

Müll, der uns auf der Straße begegnet, nehmen wir als Belästigung wahr. Er irritiert den gewohnten Ablauf: Tüten um Tüten stecken wir unseren Müll in die sich stetig leerenden Tonnen. Wir schieben ihn aus unserem Gedächtnis, hieven ihn aus unserem Bewusstsein, stoßen ihn aus unserer Welt.

Die Wandlung eines Gegenstands vom Gebrauchsobjekt zum Müllobjekt erweist sich dabei ebenfalls als sehr dynamische Angelegenheit. Der Gegenstand geht durch viel, manchmal zu viel Bewegung kaputt: Jeansstoff reibt beim Fahrradfahren durch, Bündchen leiern aus. Pullis wetzen während wilder Waschprogramme im Schleudergang ab. Waschmaschinen geben nach jahrelangen Umdrehungen bei Hochgeschwindigkeit eines Tages den Geist auf. Sofas werden vom vielen schwungvollen Darauf-Niederlassen marode, werden vollgekleckert, durchgesessen, platt gelegen. Schubladen werden auf und zu gezogen, auf und zu – bis der Griff abreißt, eine Schiene ausleiert, ein Scharnier nachgibt. Andere Gegenstände gehen bereits durch eine einzige schnelle Bewegung kaputt und werden dadurch zum Müll.

Ratsch! Tüte auf, Eis raus. Und weg.

Ratsch! Folie auf, Tomaten raus. Folie weg.

Packung auf, YumYum-Nudeln raus. Packung weg.

Strohhalm rein, Capri-Sonne raus. Weg damit.

Dose auf, Bohnen raus. Dose weg.

Wir werfen sie, sie fallen. Wir schieben, sie verschwinden.

Ratsch! Folie auf, Tomaten raus. Folie weg.

Packung auf, YumYum-Nudeln raus. Packung weg.

Strohhalm rein, Capri-Sonne raus. Weg damit.

Dose auf, Bohnen raus. Dose weg.

Wir werfen sie, sie fallen. Wir schieben, sie verschwinden.

Manche Dinge sind zu schwer, um sie zu werfen. Und manche zu robust. Sie widersetzen sich stur und klammern sich dank der Schwerkraft an ihrem Ort fest. Sofas etwa widerstehen ihrer Müllwerdung oft sehr erfolgreich. Autoreifen, Matratzen, Waschmaschinen auch. Sie kann man nicht weg-werfen, man muss sie ent-sorgen.

Niemand hat gerne Müll vor seiner Tür. Niemand denkt sich: „Ach, das macht mein Zuhause jetzt wirklich schöner.“ Und doch werden in letzter Zeit immer öfter Stimmen laut, die insinuieren, manche Menschen hätten einfach eine große, unerklärliche Freude daran, von Gerümpel und Dreck umgeben zu leben. Hier könnte man sich fragen: Sind nicht auch in Sachen Müll vielleicht andere Dinge dringlicher als ein komplett müllbefreiter Gehsteig? Auf den Straßen keinen sichtbaren Dreck zu hinterlassen, ist schließlich noch kein Umweltaktivismus.

Entsorgung von Müll - eine Frage des Geldes

Denn Müll und seine Entsorgung in die Unsichtbarkeit ist heutzutage auch eine Frage des Geldes: Die Sperrmüllgebühr muss bezahlt werden. Man braucht ein Auto, um den Elektroschrott zum Wertstoffhof zu fahren. Man braucht Zeit. Und eigentlich wissen alle, dass Zeit Geld ist – besonders wenn sie als Arbeitszeit nicht gut bezahlt wird. Reichere Menschen und Hausgemeinschaften können sich regelmäßigere Entsorgungen von Sperrmüll und Elektroschrott leisten. Reichere Menschen können ein altes Sofa oder eine ausrangierte Matratze länger in ihrer Wohnung oder einer Garage lagern, nachdem sie Ersatz gekauft haben – ganz einfach, weil sie in aller Regel den Platz dazu haben. Platz und Geld. Beides Dinge, die Menschen, die in der Dortmunder Nordstadt, in Chemnitz-Sonnenberg, in Berlin-Neukölln oder in der Isarstraße in Regenburg wohnen, statistisch gesehen begrenzt haben.

Um dem entgegenzuwirken, hat etwa die Stadt Köln eine App namens „Wilder Müll“ entwickelt. Darüber können Bürgerinnen und Bürger Müll auf den Straßen melden. Und die Gründer der K.R.A.K.E e. V. reinigen in Köln den Rhein von Müll, der zwischen Topfpflanzen, Plastikflaschen und E-Rollern changiert. Berlin hat Sperrmüllfeste ins Leben gerufen und hält Kieztage ab, an denen man Sperrmüll kostenlos an Sammelpunkten abgeben kann. Und in Chemnitz bietet die Materialinitiative ZEUX Menschen die Möglichkeit, alte Materialien abzugeben, gemeinsam zu reparieren und Neues zu kreieren.

Doch viele, vor allem laute Stimmen interessiert das alles nicht. Sie interessiert vor allem eines – wer ist schuld? In vielen Städten sind die Ordnungsämter für das Thema „illegaler Müll“ zuständig. Chemnitz möchte neuerdings sogenannte „Müll-Sheriffs“ engagieren. In Köln denkt man über Mülldetektive nach. Vorbild dafür sind Städte wie Leipzig, Hamburg, Berlin oder Pforzheim. Denn im Bezirk Berlin-Neukölln sind bereits seit 2016 eigens Mitarbeitende zur Ermittlung der Müll-Schuldigen angestellt. Sie nennen sich selbst „SoKo Müll“.

Glaubt man den militärisch angehauchten Beschreibungen ihrer Arbeitsweise, könnte man meinen, dass „SoKo“ für Sonderkommando steht – und nicht für Sonderkommission. Die SoKo setzt auf „Undercover“-Ermittlungen und auf Wildtierkameras. Nachts setzt die Soko seit 2023 sogar Nachtsichtgeräte ein. Sind die Schuldigen gefunden, drohen ihnen drakonische Geldstrafen. Nur am Rande wird in der Berichterstattung erwähnt, dass Berlin anders als andere Bundesländer schon jahrzehntelang keine regelmäßige Sperrmüllabfuhr mehr hat. Aber für nur 100 Euro könne die Stadtreinigung mit der Abholung beauftragt werden. Statt darauf einzugehen, dass 100 Euro je nach Haushalt viel Geld sind, wird spekuliert, ob es sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern kollektiv um gleichgültige Menschen handele.

Die verwendete Sprache erinnert teilweise an Kriegsrhetorik: Schmerzen möchte man den eigenen Bürgerinnen und Bürgern bereiten. Explodierende Geldstrafen sollen moralisch verwahrloste, alleinerziehende Sünderinnen in ihren schmuddeligen Häusern treffen. Ein Bußgeldhammer auf Sünder niederschlagen. Die Bezeichnung „Bußgeldhammer“ kann als Anspielung auf den Hexenhammer von 1486 gelesen werden. Mit ihm verfolgte man in der Frühmoderne grausam und systematisch vor allem Frauen, indem man sie der Hexerei bezichtigte. Eine erstaunliche Wortwahl. Denn aus heutiger Perspektive sind doch die Schuldigen die Vertreter der heiligen Inquisition – nicht die terrorisierten Frauen. Ob die Bezirksbürgermeisterinnen und -meister künftig so betrachtet werden wie die römische Kurie sei dahingestellt.

Pforzheim in seine Müll-Sheriffs

Auch von Tieren ist auf einmal die Rede, statt von Menschen. Genauer gesagt: von Müllferkeln. „Ach, das ist doch nicht so schlimm. Sind doch süß, so Ferkel – kleine Schweinebabys!“. In anderen Kontexten bestraft es unsere Gesellschaft jedoch zurecht, wenn man Einzelpersonen oder gar ganze Menschengruppen der Familie der Schweine zurechnet. Es kostet 500 bis 1000 Euro Strafe. Wenn dann noch der Straftatbestand der Beamtenbeleidigung hinzukommt, kann die verbale „Verschweinung“ eines Menschen sogar mit bis zu einem Jahr Haftstrafe geahndet werden.

In Pforzheim in Baden-Württemberg werden seit 2020 bereits sogenannte „Müll‑Sheriffs“ eingesetzt, die auch für Chemnitz das Vorbild sind. Sie nennen sich selbst verspielt „Waste Watchers“. Eine merkwürdige Konnotation schwingt dabei mit. Der Spitzname kokettiert mit den „Weight Watchers“. Weight Watchers ist wiederum ein Unternehmen, das seit 1963 Umsatz in Milliardenhöhe damit macht, mehrgewichtigen, zumeist weiblich gelesenen Personen einzureden, ihre Körper seien abstoßend. Eine sichtbare Schande, die es zu dezimieren und unsichtbar zu machen gelte. Das Unternehmen steht seit Jahrzehnten wiederholt in der Kritik: Es gab Klagen wegen illegaler Datenerfassung und unsachgemäßem Umgang mit Daten von Kindern.

Diese abwertende Verquickung von Menschen und Dingen zum Müll ist laut der Kulturtheoretikerin Laura Moisi kein Versehen. Über das, was eine Gesellschaft als „Müll“ versteht, strukturiert sie sich und ordnet symbolisch ihre Ungleichheitsbeziehungen: Was ist das Zugehörige, das Ordentliche und Reine? Und wer oder was gefährdet diese Ordnung durch seine bloße Anwesenheit?

Wie eng das Thema Müll mit der Abwertung von Menschen verknüpft ist, zeigte im Herbst die Aussage des Bundeskanzlers. Am 14. Oktober bezeichnete Friedrich Merz migrantisierte Personen, allen voran Männer, als „Problem im Stadtbild“. Wenn besonders in armen Wohngegenden Müll als besorgniserregend schmutziges Problem dargestellt wird, ist das ein politisches Ringen um Deutungshoheit.

Kleinvieh macht auch Mist. Das zumindest legt der Begriff des „Unterschichtenkonsums“ nahe. Und der verlässlichste Indikator für private Müllproduktion ist das Konsumverhalten. Gerade in Discountern, den Konsumhallen der Unterschicht, ist alles besonders stark verpackt. Aber wer ist eigentlich diese Unterschicht? Gemessen an ihrer Konsumkraft war es 2023 jede fünfte Person: Arme und armutsgefährdete Menschen machten etwa 21 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Davon waren 14 Prozent armutsgefährdet und 7 Prozent arm. Armutsgefährdet hieß im Jahr 2023 konkret: im Monat weniger als 1.310,00 € netto haben. Davon mussten Miete, Strom, Krankenversicherung und Lebensmittel bezahlt werden. Für Luxusgegenstände gibt es zwar begrenzt Kredite und Ratenkäufe. Aber wer so wenig Geld hat, kann sich kaum regelmäßig gesunde Lebensmittel leisten, geschweige denn raue Mengen an Luxusgütern.

Verhältnis von Müll und Ungleichheit

Also müsste doch zum Beispiel die Bioladenkundschaft weniger Müll als die 21 Prozent Armutsbetroffenen machen. Immerhin liegen in Bioläden Obst und Gemüse ohne Verpackungen bereit und Getränke gibt es nur in Mehrwegflaschen. Hier liegt der Teufel jedoch im Detail: Zwar kaufen 13 Prozent der Bevölkerung im Bioladen ein. Weil das jedoch in der Regel wohlsituierte Menschen sind, kaufen sie sich dort nicht nur das Nötigste. Mit aufs Band kommen neben unverpacktem Obst und Mehrweglimonaden Putzmittel, Snacks, Wurst, Käse, Tofu. Alles Produkte, die auch im Bioladen meistens in Plastik verpackt sind. Durchschnittlich ist ein Warenkorb im Biomarkt auch deutlich voller als der einer armutsgefährdeten oder armen Person im Discounter. Besonders wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, hat etwa 5,60 € pro Tag für Essen zur Verfügung – das lässt trotz der Discounterverpackungen wenig Spielraum für die Produktion großer Müllberge.

Zwar gibt es den sogenannten „Lipstick-Effect“. Wenn armutsgefährdete Menschen sich in Krisenzeiten keinen Urlaub mehr leisten können, kaufen sie sich oft mehr kleine Luxusgüter wie zum Beispiel Lippenstifte, Kleidung oder Schuhe. Kleinkram, der jede Menge Müll produziert. Doch hier verhält es sich ähnlich wie mit den Lebensmitteln: Fast Fashion kauft im großen Stil die Mittelschicht. Jeden Tag ein neues Outfit, das ist auch mit dm, Shein und Primark nicht die Lebensrealität des armen Fünftels der Gesellschaft.

Wie kommen nun Laura Moisis These über das Verhältnis von Müll und Ungleichheit mit Friedrich Merz‘ rassistischer Stadtbild-Aussage zusammen? Besonders häufig von Armut betroffen sind migrantisierte Menschen. Sie sind mit fast 28 Prozent doppelt so oft arm wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Arme Gegenden als besonders vermüllt und migrantisierte Menschen als Problem im Stadtbild zu bezeichnen, bildet nicht ab, welche Tugenden eine Gesellschaft hochhält, sondern wen sie abwertet: arme und migrantisierte Menschen. Oder, wie die Anthropologin Mary Douglas 1966 in ihrem Standardwerk der Müllforschung Purity and Danger – Reinheit und Gefährdung schreibt: „Schmutz als etwas Absolutes gibt es nicht“. Vielmehr offenbaren Müll und Schmutz das Selbstverständnis einer Kultur.

Wie groß die Angst der Wohlhabenden vor dem ist, was sie als Müll symbolisch täglich in die Tonne werfen, beschreibt der italienische Autor Italo Calvino in seinem Essay „Poubelle agréé – die Mülltonne“ 1978: „dieses häusliche und städtische Begräbnis des Mülls ist demnach in erster Linie dazu gedacht, […] mir zu bestätigen, daß ich noch einen weiteren Tag lang Produzent von Abfällen gewesen und nicht selber Abfall bin.”

Der Müll auf den Straßen, das deutet bereits das Spracharsenal an, hat das Zeug zum größeren Politikum: Wiederholt werden seit 2017 im Namen des Mülls politische Forderungen nach flächendeckender Videoüberwachung laut. Dem entgegen steht der Schutz der Persönlichkeitsrechte: „Wer hat auf die Videoaufnahmen Zugriff und wie lange?“, „Werden die Aufnahmen auch für andere Zwecke verwendet?“, „Wann werden die Aufnahmen wieder gelöscht?“ Persönlichkeitsrechte sind in Deutschland Grundrechte und werden von Artikel 2 des Grundgesetzes geschützt. Kurz gesagt: Sie sind unser demokratisches Fundament. Rechtfertigt das Versprechen von mehr Sauberkeit und Sicherheit Überwachungsmethoden im Alltag – auch wenn sie das Risiko bergen, zweckentfremdet und als repressive Mittel missbraucht zu werden? All das, wirklich nur, um heimatlosen Sofas und Kühlschränken auf Gehsteigen den Garaus zu machen?

Müll wird mit Absicht zum Politikum gemacht

Illegal auf den Straßen abgestellten Müll zum Politikum zu machen, ist der Versuch sozialer Kontrolle. Damit man die eigentliche, die unangenehme Frage nicht stellen muss: Welche Umstände führen dazu, dass in manchen Gegenden mehr Müll auf der Straße liegt als in anderen? Sind diese Gegenden wirklich das größere Problem, zum Beispiel auch im Vergleich mit anderen Stadtteilen? Doch manche Quartiere und die dort wohnenden Menschen pauschal abzuwerten ist einfacher, kostengünstiger und politisch attraktiver, als die gesellschaftlichen und vor allem die wirtschaftlichen Zusammenhänge ernst zu nehmen.

Doch was ist eigentlich eine dreckige Stadt und was eine saubere Stadt? Intuitiv denken viele bei dieser Frage zuerst an Hausmüll, der nicht abgeholt wird und in der prallen Sonne zu stinken anfängt. Sperrmüll, der die Gehsteige blockiert, Elektroschrott, der einsam neben Bäumen und in Hauseingängen lagert. Man übersieht dabei oft zwei wichtige Zusammenhänge:

Erstens – fast alle Großstädte haben seit ihrer Entstehung immer wieder Müll- und damit Hygieneprobleme. Auch in Europa. Besonders seit dort und in Nordamerika die Industrialisierung in vollem Gange war. Große Fabriken zogen arbeitssuchende Menschen vom Land in die Stadt. Und hier produzierten sie, dicht an dicht wohnend … Müll? Falsch: Die unfassbaren Abfallberge produzierten von Anfang an die Fabriken, in denen die Menschen schufteten. Die arbeitenden Menschen litten zumeist gleichzeitig darunter, dass der wenige Müll, den sie im Vergleich dazu privat produzierten, kaum entsorgt wurde.

In Birmingham beispielsweise entstanden aufgrund der metallverarbeitenden Industrie Mitte des 19. Jahrhunderts große Ballungszentren von Arbeitenden in die Nähe von Fabriken. Dort lebten sie oft direkt neben den Halden, auf denen die giftigen Abfälle der metallverarbeitenden Industrie abgeladen wurden. Infrastruktur für die Entsorgung ihres eigenen Hausmülls gab es nicht. Erst als das Ungeziefer, das der Hausmüll anzog und die Schwermetalle im Trinkwasser zu schweren gesundheitlichen Problemen führten, wurde eine systematische Müllentsorgung etabliert und das Wasser vor Giftstoffen geschützt. Bezahlt wurde diese Müllentsorgung in großen Teilen aus den Steuern der Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter.

Dieses Phänomen wiederholt sich in der Geschichte immer wieder, sei es in Chinas Konservenindustrie bei der Herstellung von Dosentomaten oder in der Wasserkrise 2014 in Flint, Michigan, in den USA.

Was man zweitens auch häufig vergisst, wenn man an saubere Städte denkt: Bis heute produzieren die am saubersten erscheinenden Orte den meisten Dreck. Denn mit „sauber aussehen“ meinen wir oft luxuriös und technisch neumodisch - wir meinen reich. Hier wird es spannend: Denn nicht nur, um Müll zu entsorgen, unsichtbar zu machen, braucht man Geld. Man braucht es vor allem, um den Müll zunächst zu produzieren. Diesen Zusammenhang verstehen wir im globalen Norden, wenn wir die Müll- und Abgasproduktion von Überreichen kritisieren. Wenn wir zurecht Yachten und Privatjets als Müllschleudern und Umweltsünde erkennen. Aber was ist mit dem vermeintlich moderaten Müll der gepflegten, modernen, der vermeintlich „sauberen“ Städte?

Zu sagen, ein Ort oder eine Stadt habe ein Müllproblem, lässt den falschen Eindruck entstehen. Die dreckigeren Orte haben kein Problem mit zu viel Müll. Sie haben vielleicht ein Problem mit Müllentsorgung. Je weniger Geld Bewohnerinnen und Bewohner haben, je weniger Steueraufkommen dort von produzierenden Unternehmen anfällt, desto schwieriger wird es, andere Menschen dafür zu bezahlen, sich um das magische Verschwinden des Mülls zu kümmern. Und desto mehr Müll landet zwangsläufig auf der Straße. Und für die Menschen, die noch weniger Geld haben, gilt oft: Sie wohnen an den Orten, an die der Müll der sauberen Städte gebracht wird.

Warum empfinden wir überhaupt sichtbaren Müll als Abwertung eines Ortes, während die Fähigkeit, viel konsumieren zu können, so extrem positiv bewertet wird? Konsum, so ist man sich einig, rettet die Wirtschaft, er steigert das Bruttosozialprodukt. Joseph Schumpeter beschreibt diesen Vorgang als schöpferische Zerstörung: Neue Technologien verdrängen alte Strukturen und befeuern so das wirtschaftliche Wachstum. Doch während alte Ideen vergehen, bleibt der materielle Müll des Überholten bestehen. Mit jedem Wachsen des Wohlstands vermehrt er sich unweigerlich. Konsum produziert nicht nur Wohlstand, sondern eben auch Müll.

Warum aber ist überhaupt Sauberkeit das Zeichen von Fortschritt und Wohlstand, von Konsumstärke, wenn es doch augenscheinlich Müll ist, mit dem wir im globalen Norden uns seit über 200 Jahren auf dem ganzen Planeten verewigen? Intuitiv würden die meisten Menschen zustimmen, dass die öffentliche Hygiene eine der größten Errungenschaften der Moderne ist. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass man diese Aussage differenzierter betrachten muss. Hygienemaßnahmen geschehen oft erst in zweiter Instanz – wie in Birmingham. Und sie erfolgen oft nicht nur aus humanitären Beweggründen, sondern auch aus ökonomischen. Auch dürfen nicht alle gleichermaßen an den Vorteilen der Maßnahmen teilhaben. Menschen den Zugang zu sauberem Wasser oder einer regelmäßigen Müllabfuhr zu verweigern, ist ein probates politisches Machtinstrument. Das Südafrika der Apartheit, Wohnviertel von Sinti und Sintizze, Romnja und Roma in Europa oder die indische Bevölkerung unter britischer Kolonialherrschaft zeigen die Wirksamkeit solcher Müllpolitiken drastisch.

Der Müll schafft es dabei mitunter auf die Ebene des Symbolischen, des Stilmittels: Im Jahr 1889 besucht eine Gruppe ägyptischer Forscher die Weltausstellung in Paris. Eigentlich sind sie auf dem Weg zu einem Kongress in Stockholm. Paris ist nur ein Zwischenstopp. Als sie zu dem Teil der Weltausstellung kommen, der Ägypten darstellen soll, sind sie mehr als irritiert: Man hat eine der eng gewundenen Straßen Kairos nachgebaut, sodass die Besucherinnen und Besucher hindurchlaufen können. Wie durch ein Diorama, das man heute aus Naturkunde- und Technikmuseen kennt. Um das Erlebnis für die Europäer besonders echt und authentisch zu machen, hatte man die Wände mit Dreck beschmiert, den Putz der nagelneuen Hausfassaden abgeschlagen. Esel liefen durch die Gasse, es herrschte Chaos und lautes Geschrei. Was Frankreich der Welt als Authentizität Ägyptens verkaufen wollte, war absichtlich zur Schau gestellte Schäbigkeit. Dreck, Müll und Chaos sollten das Eintauchen in eine exotisierte Welt ermöglichen. Die Exotik bestand im Kern in der Demütigung Kairos vor den Augen der –vor allem westlichen – Welt. Das Dreckige, Unordentliche und Unhygienische war das eigentliche Spektakel. Man konnte beim Betrachten als Europäerin den Schmutz, die Abgase und den Müll der eigenen Großstadt vergessen und sich als etwas Besseres fühlen.

Berlin-Neukölln ist in Sachen Müll ein bekanntes Problemkind, zumindest was die illegale, also die nicht ordnungsgemäße Müllentsorgung betrifft: Am schlimmsten ist es mit Sperrmüll, dicht gefolgt von Hausmüll, Plastikmüll und Elektroschrott. Nicht nur in Berlin schafft es der Bezirk immer wieder in die Schlagzeilen. Deutschlandweit wird regelmäßig über den Müll des Bezirks berichtet – ausgestellte Schäbigkeit, die demütigen soll.

Und es stimmt: Im Jahr 2022 stammten fast 22 Prozent allen illegal entsorgten Mülls in Berlin aus Neukölln. Also fast ein Viertel des gesamten ordnungswidrig entsorgten Mülls der ganzen Stadt. Übertroffen wird Neukölln nur vom Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain mit 32 Prozent. Jetzt könnte man herumrechnen, wie viele Menschen verhältnismäßig zur restlichen Bevölkerung von Berlin hier leben – Neukölln ist immerhin nach Kreuzberg-Friedrichshain der am dichtesten bewohnte Bezirk. Es macht also Sinn, dass hier auch viel Müll entsteht.

Doch ganz egal ist es nicht, ob er nun illegal entsorgt wurde oder nicht. Betrachtet man nämlich die Zahlen des legalen Mülls, wird in Berlin der meiste Müll in Mitte produziert. Das liegt zum einen am Tourismus, der dort stattfindet. Es liegt vor allem aber daran, dass die Menschen, die hier wohnen, mehr konsumieren, weil sie mehr Geld haben. Die Bewohnerinnen weniger wohlhabender Viertel, wie Marzahn oder Hellersdorf, können gar nicht, ähnlich wie die in Neukölln,so viel konsumieren, dass sie auch viel wegzuwerfen hätten. Legal oder illegal.

Das ist oft so, auch global gesehen: Die Länder, die für riesige Mülldeponien bekannt sind wie Ghana oder Kenia, Indonesien oder Indien, sind nicht die Länder, die das eigentliche Müllproblem haben. Deutschland exportiert beispielsweise enorm viel Plastikmüll in asiatische Länder. Noch mehr exportieren nur die USA und Japan.

Aber Müllproduktion ist nicht gleich Müllproduktion. In ärmeren Ländern mit großem Müllaufkommen produzieren die meisten Menschen nicht als Individuen, nicht aufgrund ihres extravaganten Lebensstils Unmengen von Müll. Es ist die Industrie, die tonnenweise Beiprodukte wie Schwermetalle, Stoffreste und Plastik ausspuckt, während sie Rohstoffe wie Kakao, Seltene Erden und Rohöl extrahiert, Zwischenprodukte wie Autoteile oder Halbleiter produziert oder fertige Konsumgüter herstellt. Zwischenprodukte, auch Halbfertigprodukte genannt, sind ähnlich wie Rohstoffe kein Selbstzweck. Sie dienen innerhalb der Lieferketten dazu, anderswo Konsumgüter herzustellen. Konsumgüter, die – das zeigt auch der jeweilige Output an Müll – trotz der wachsenden Absatzmärkte in Schwellenländern nach wie vor primär in den sogenannten Industrienationen konsumiert werden. Viele Länder haben also ein großes Müllproblem, sie sind dafür aber nicht hauptverantwortlich die Ursache. Ursache und verantwortlich sind egal auf welchem Ort der Erde meist diejenigen, die genug Geld haben, um ihren Müll elegant und unauffällig entsorgen zu lassen.

Koloniale Strukturen auch bei der Müllentsorgung

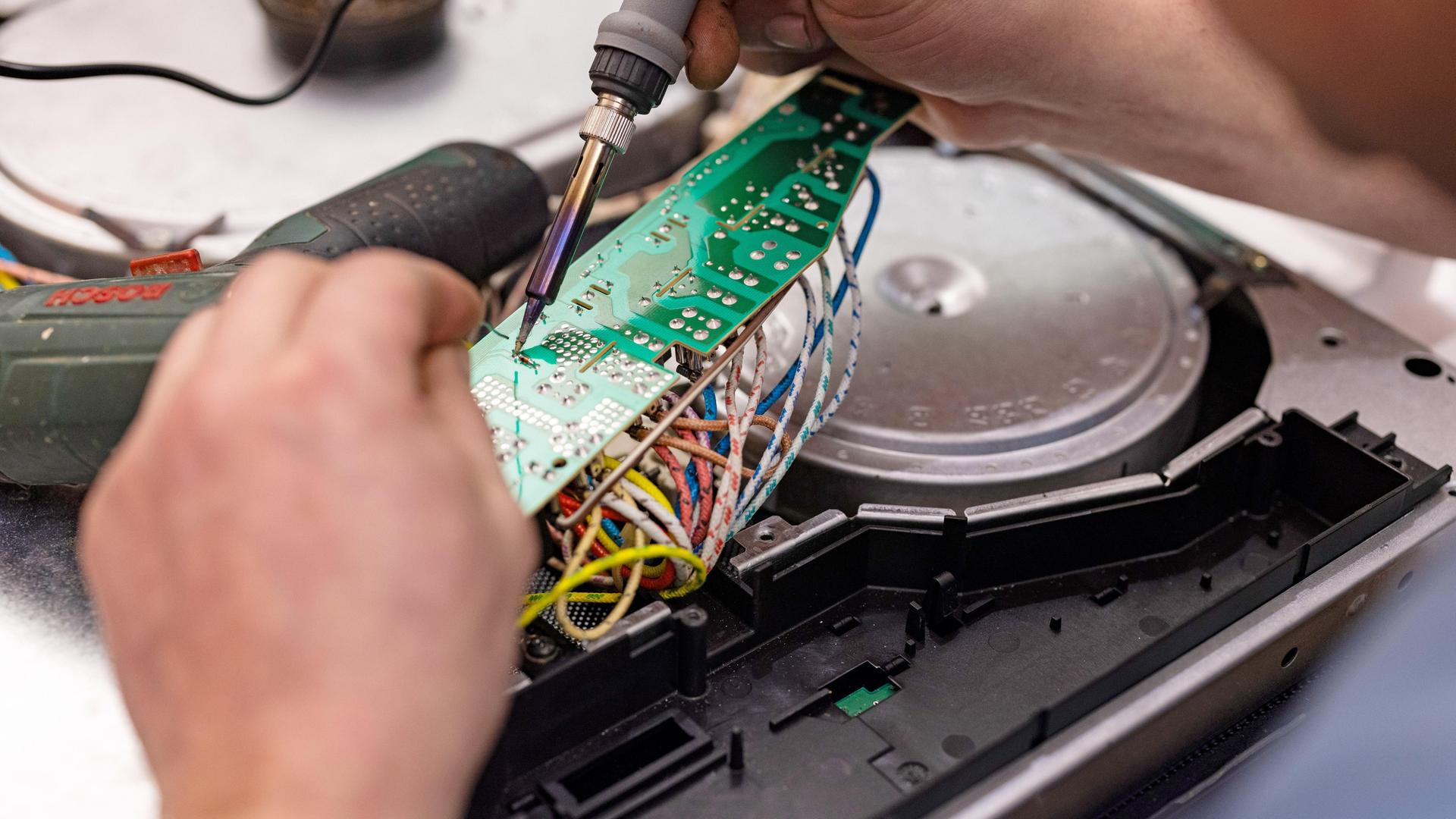

Müll hat also vor allem mit Geld und Macht zu tun. Das ist nicht nur auf städtischer Ebene so: Auf neokolonialen Wegen entsorgt Europa seinen Müll, tarnt ihn zum Teil dafür sogar noch als „Second Hand“-Ware. Unser Müll landet am Ende oft in den Ländern, die die Industrienationen zum Teil schon seit 500 Jahren ausbeuten. Auch Deutschland. Rohstoffe, die für Smartphones und Laptops aus Kobaltminen im Kongo geschürft werden, landen wenig später als Elektroschrott auf Müllhalden in Ghana und Kenia.

Wir werfen ihn, wir schieben ihn, wir stapeln ihn und wir pressen ihn. Wir lassen ihn fallen, ihn davontreiben. Müllhalden auf den Malediven, in Indonesien und Indien empfangen auch Deutschlands Elektro- und Plastikmüll, teilweise auf Umwegen. Vermutlich auch aus Neukölln.