„Dieselben Menschen, die unsere Flüsse vergiften, vergiften auch unseren Verstand”, erklärte neulich Zach Polanski, der rising star der englischen Grünen Partei. Gerade letzteres avanciert zur zentralen Frage der 1,2-Grad-Welt: einer Welt, für die die Klimakrise nicht ein dystopisches Zukunftsszenario darstellt, sondern mit realen 1,2 Grad globaler Durchschnittserwärmung seit Beginn der Industrialisierung ein für alle erkennbares Gegenwartsphänomen ist. Aber wie nicht den Verstand verlieren, während wir sehenden Augen und in voller Fahrt in vermeidbare Katastrophen rasen?

Zwei Antworten sind möglich: Zum einen, in dem die Klimabewegten sich von der Verlockung, möglichst empört recht zu haben, nicht weiter um den Finger wickeln lassen. Es wäre fatal, wenn die Ökologie zunehmend als Subkultur und immer weniger als politisches Projekt mit Gewinnanspruch verstanden wird. Oder um es kurzzufassen: Es geht um die Erlangung realer Macht statt Moralismus, um radikale Kompromisse statt kompromisslose Radikalität.

Zum anderen, und das ist nicht weniger bedeutsam, heißt es eine Antwort auf die Frage zu finden, wie das Abnutzen der Lebensgrundlagen nicht zunehmend die Menschen an sich abnutzt. Denn selbst wenn das Momentum Richtung Klima kippen sollte, würde man es nutzen können, wenn vor lauter Ermüdung, Deprivation und politischer Enttäuschung der Blick für die offensichtlichsten Chancen verloren gegangen ist?

Luisa Neubauer ist Klimaaktivistin, Mitgründerin von Fridays for Future Deutschland und gilt als eine der prominentesten Vertreterinnen der deutschen Klimabewegung. Im Jahr 2021 gewannen sie und andere das bahnbrechende Verfassungsgerichtsurteil „Neubauer vs. Deutschland“ gegen die Bundesregierung. Luisa Neubauer baut seit einiger Zeit verstärkt Allianzen zum Schutz der Demokratie und des Klimas auf. Im Oktober 2023 wurde sie mit dem Predigtpreis geehrt, Ende 2023 sprach sie im Vatikan. Sie hat sich mit Präsident Macron, Angela Merkel und Barack Obama getroffen und fünf Bestseller-Bücher zur Klimakrise veröffentlicht, im Frühjahr 2025 wurde ihr fünftes Buch Was wäre, wenn wir mutig sind veröffentlicht.

Als ich das erste Mal im Winter auf einen Gipfel steige, verfluche ich die Welt. Hunderte Höhenmeter waren wir durch den Schnee gestapft, mit Skiern auf dem Rücken, mit brennenden Oberschenkeln und zum Anschlag schmerzenden Lungen. Beeilen muss man sich dabei, wenn man bis mittags nicht oben ist, weicht der Schnee unter der Sonne auf, das lockt die Lawinen an. Um meine Hüfte hing zwar ein Lawinenverschüttungssuchgerät, ich hatte allerdings keine Sekunde lang vor, dieses Stück Hartplastik in der Praxis einzusetzen.

Die letzten Meter vor dem Gipfel schrumpft die Welt auf einen Quadratmeter, was zählt, ist nichts, außer der nächste Schritt, der nächste Atemzug, Raum und Zeit verschmelzen zu einem Ganzkörperschmerz und der alles entscheidenden Frage: Wie lange noch?

Auf einen Schlag dann bricht es auf: Der Gipfel ist erreicht, der Kopf hebt sich, beiläufig und bahnbrechend zugleich rollen sie sich aus, 100 Millionen Jahre an Arbeit, von Gesteinen und Kontinentalplatten, vor mir, hinter mir, unter mir. Alpidische Orogenese sagt man in der Geografie, ein Wunderwerk sagt der schweifende Blick. Jedes Tal erzählt eine Geschichte längst vergangener Eiszeiten, jede Mulde am Hang über Jahrtausende in glazialer Kleinstarbeit geformt, aus eben dem Wasser, das wir bis heute in unseren Bächen und Flüssen und Wolken finden, das jede Sekunde durch unsere Körper fließt.

Alles steht still, die Welt um mich, und ich auf dem Gipfel.

Alles ist in Bewegung, seit jeher und bis in alle Ewigkeit.

Über mir: Nur noch das Universum.

Mit vier Jahren stand ich das erste Mal auf Skiern, seitdem habe ich endlose Tage so verbracht. Rückblickend war das eine ungeahnte Lektion für das, was in der Welt auf mich und in der politischen Debatte auf uns alle warten würde. Ausgerechnet heute, wo die Abfahrtsromantik von Debatten über Kunstschnee und immer wärmeren Wintern überschattet wird, denke ich oft an diese Zeiten in den Bergen zurück. Nicht, um die Welt von früher, sondern die von heute besser zu verstehen. Und um in einer Phase, in der die Schritte schwerer werden und der Gipfel unerreichbar scheint, Wege nach vorne zu finden.

Mutter litt unter starkem Asthma

Meine Geschichte mit dem Skifahren fängt genau genommen in den Lungen meiner Mutter an. Sie wurde im Hamburg der 1950er Jahre geboren und entwickelte zum Verdruss aller Beteiligten starkes Asthma. Dazu kam Neurodermitis, sie war in ihren eigenen Worten „mickrig und kränklich”. Mit elf Jahren wurde die kleine Frauke also verschickt, wie man das damals so gemacht hat. Bis in die 1980er hinein waren insgesamt elf Millionen Mädchen und Jungen auf sogenannten Kinderkuren. In der Schweizer Erziehungsrundschau von 1942 finde ich die entsprechende Anstalt meiner Mutter sogar offiziell gelistet, das Jugendkurhaus Prasura in Arosa. Auf 1.800 Meter Höhe sollten die Kinder durchatmen, wortwörtlich, heilen und zunehmen.

Streng war es dort, sagt meine Mutter. Jeden Morgen, so schildert sie, wurden die Kinder gewogen, wer nicht zugenommen hatte, musste einen, in ihren Worten „fürchterlichen” Brei essen. Heute werden die Kinderkuren des 20. Jahrhunderts vor allem im Kontext von Missständen besprochen. Meine Mutter hatte Glück, sie hatte eine gute Zeit dort, trotz der Strenge. Der Grund: Man ließ sie Skifahren. So ganz verstehe sie das nicht mehr, wie man die Kinder einfach so, alleine, die Hänge herunterrasen hatte lassen, natürlich ohne Helm oder Lehrer und mit kleinen Schnürstiefeln in schweren Eisenbindungen. So oder so stürzte sie sich in diese Möglichkeit und nach insgesamt drei Aufenthalten in der Kuranstalt war sie vom Skifahren nahezu besessen.

30 Jahre später konnte ich davon die Früchte ernten. Ich bin die letzte von ihren vier Kindern und solange ich denken kann, saßen meine Mutter, meine Geschwister und ich pünktlich am letzten Schultag vor den Winterferien im Nachtzug, auf direktem Weg in die Berge. Die Kleinste zu sein in einer Großfamilie ist nichts für Feiglinge. Was das Skifahren betrifft, war es mein größtes Glück. Je älter ich wurde und je weniger Kinder noch zu Hause wohnten, desto öfter zog es meine Mutter Richtung Alpen, in einen kleinen Gasthof im Westen Österreichs, wo die Hänge steil sind, wo sie Touren gehen konnte, mit den Skiern auf dem Rücken, Käsestulle auf dem Gipfel, dann durch den Tiefschnee ins Tal. Als ich älter wurde, nahm sie mich mit auf solche Touren, immer höher, immer weiter. Bis ich sie irgendwann überholte, und sie von unten zuguckte, wie ich durch die Buckelpisten jagte.

Wenn ich heute an das Gefühl von Freiheit denke, habe ich diesen Moment im Kopf, kurz hinter einer Kuppe. Wenn man schnell genug fährt, heben die Skier vom Boden ab, die kalte Luft pocht in den Lungen, der Schnee glitzert, rechts und links rast der Himmel vorbei. Für eine blitzkurze Ewigkeit schlägt die Welt im Gleichtakt, und ich mittendrin.

Wirkmächtige Anfangssjahre von Fridays for Future

Vor sieben Jahren haben wir die ersten großen Fridays for Future-Proteste organisiert. In ganz Deutschland blieben die Klassenzimmer leer, in hunderten Städten gingen bis zu über eine Million Menschen zur Verteidigung unserer Lebensgrundlagen auf die Straße, ein weltweites Erwachen ungekannten Ausmaßes. Durch das, was Hannah Arendt als die „Macht der Vielen“ bezeichnen würde, wurde ein Kohleausstieg beschlossen und Klimaschutz als Verfassungspflicht festgelegt. Das höchste Gericht Deutschlands urteilte aufgrund unserer Klimaklage gegen die Bundesregierung, dass „intertemporale Freiheitsrechte” für alle gleichermaßen gelten würden. Sprich, heutige Generationen könnten sich nicht endlose Freiheiten herausnehmen, die Klimakrise durch mangelnden Klimaschutz indirekt voranzutreiben, weil das die Freiheiten zukünftiger Generationen bedrohen würde.

Weltweit wurden in den Jahren darauf nie gesehene Summen in Klimaschutz und Erneuerbare Energien investiert. Mittlerweile wird sich in hart erkämpfter Selbstverständlichkeit in jeder Berufsgruppe, in jeder Ecke des Landes, in jeder Konfession, jedem Sportverein und jeder Schule Gedanken gemacht über die Transformation, über den eigenen Beitrag, über das Aktivwerden. Noch vor zehn Jahren war all das weitgehend undenkbar.

Auf der anderen Seite wird heute versucht, viele dieser Errungenschaften zurückzudrehen, in Deutschland und auch in dem einst als grüner Leuchtturm geltenden Europa. Im Europäischen Parlament sind die konservativen Parteien sogar bereit, gemeinsam mit den Rechtsradikalen zu stimmen, um Umweltauflagen zu verhindern.

Als ich oben ankomme, auf dem verschneiten Gipfel, breche ich in Tränen aus. Vor Erschöpfung, vor Erleichterung, vor Entlastung. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, meine Beine zittern und ich frage mich, wie ich es jemals den Berg herunterschaffen soll. Wir werfen die schweren Rucksäcke ab, der Wind pfeift uns ins Gesicht, jemand verteilt Schnaps, Gottseidank. Unsere mitgebrachte Jause halten wir in kalten Händen. So gelassen der Berg unter uns thront, so klein und überfordert hocke ich auf ihm. Ich genieße jeden Bissen, denn ich weiß: Am Ende des Brotes wartet der Abhang auf mich.

Als die Schuhe festgeschnallt werden, gucke ich über die Kante. Ich schlucke, einmal, zweimal, unter mir sehe ich keine Abfahrt, da ist nur eine Eiswand, sie ragt meterweit nach unten. Undenkbar, das zu befahren. Ich suche einen anderen Einstieg in den Hang, vergeblich. Der Wind nimmt zu, unser Skiführer erklärt, die ersten Meter müsse man springen, dann am schräg-vereisten Hang landen und dabei auf keinen Fall hinfallen. Wer stürzen und so einen Ski verlieren würde, würde den garantiert nicht wieder finden. Ein unkontrolliertes Aufprallen würde zusätzlich die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs erhöhen.

Ich hatte auf den Berg gewollt.

Aber das hier, das wollte ich nicht.

Zum Klima gehören Gefühle

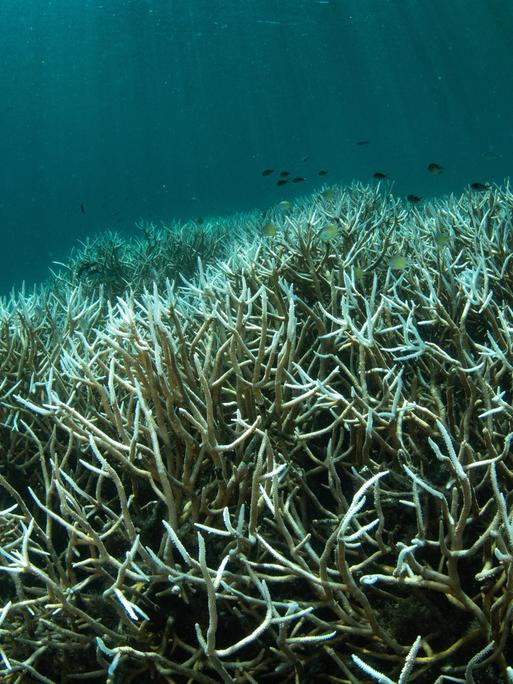

Die meisten Geschichten über das Klima beginnen nicht mit dem Glitzern der Welt, sondern mit der Algorithmik der Katastrophe: 1,3°C Erhitzung in Durchschnitt, 427 ppm CO2 in der Atmosphäre, 20 cm Meeresspiegelanstieg seit 1900. Später wundert man sich dann, dass Menschen beim Stichwort Klima abschalten. Befragt man Menschen, wie die Sache mit dem Klima in ihr Leben kam, erzählen sie meiner Erfahrung nach selten von Zahlen. Viel öfter sprechen sie von Gefühlen. Von Entwurzelung beim Anblick sterbender Wälder oder schmelzender Gletscher. Von Verzweiflung angesichts der unsicheren Zukunft ihrer Kinder.

Oder eben von einer Liebe für die natürliche Welt. Die Verbundenheit zur Erde, die ist, wenn man genau hinschaut, die ganze Zeit da.

Auch abseits der verschneiten Gipfel in zubetonierten Innenstädten findet der Himmel statt, werden die verbliebenen Vögel gehört, können Menschen präzise abrufen, wie der Regen riecht. All das ist da, wenn auch zunehmend verkompliziert durch die Klimafolgen, die aus Lebensgrundlagen mehr und mehr Lebensgefahren machen. Doch obwohl die Verbundenheit die ganze Zeit da ist, wirkt sie verlernt, vergessen, verdrängt.

In den großen Geschichten von Fortschritt, Wohlstand und Freiheit gibt es sie praktisch nicht. Diese Geschichten erzählen von einer Welt, aus der man sich bedienen kann, wie aus einem All-you-can-eat-Buffet, und dazu eine Menschheit, die das über den Brechreiz hinaus auszunutzen weiß. Dass es für dieses Vorgehen eine Rechnung gibt, das weiß man theoretisch, praktisch spielt das kaum eine Rolle, guckt euch doch um:

Heute nehmen wir den Berg ein,

morgen den Wind

und übermorgen den Himmel.

morgen den Wind

und übermorgen den Himmel.

Teil dieser Praxis war es jahrzehntelang, die ökologische Krise kleinzureden. Kein Wunder, sie wäre der unerwünschte Beweis einer Verletzlichkeit der Welt und damit einer Verletzlichkeit der Menschen. Als die Klimafolgen und der Druck der Straße immer sichtbarer wurden, hat man sich darauf verlagert, die verfügbaren Lösungen kleinzureden. In einer unbegreiflichen Selbstverständlichkeit wurden Windräder auf ihre „Störungen im Landschaftsbild“ hin überprüft, der ästhetische Mehrwert einer durchschnittlichen Kohlegrube stand hingegen noch nie zur Debatte.

Und heute? Heute hat man sich entschieden, die Verhältnisse kurzerhand auf den Kopf zu stellen. Statt uns vor den Folgen der selbstverschuldeten Klimakrise zu schützen, geht es nun darum, sich gegen die Folgen der selbstverschuldeten Klimaziele zu wehren. Man blickt auf die Industrie, die leidet unter Klimazielen, auf die Politik, die hat doch eigentlich andere Sorgen, die Menschen, die wollen doch vom Klima nichts mehr hören. „Klimaschutz darf nicht den Wohlstand gefährden”, hören wir entsprechend von Friedrich Merz, „Deutschland muss Industrieland bleiben”, weiß Markus Söder hinzuzufügen. „Die Erde muss bewohnbar bleiben” habe ich noch nie von jemanden aus der deutschen Politik gehört. In gewisser Weise muss es beeindrucken, wie erfolgreich es gelungen ist, die Auseinandersetzung mit unserer Existenz auf dem Planeten zu etwas umzubauen, was politisch wie emotional an den Umgang mit einer unaufgeräumten Abstellkammer erinnert.

Wir sind uns selbst fremd geworden, und nun auch noch der Welt. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von einer „Erosion unserer Weltbeziehungen”, die Entfremdung der Menschen zu ihrer Welt, zu den Dingen, Maschinen und schließlich uns selbst.

Morgens im Radio hört man die entsprechenden Begleittexte: Guten Tag Frau Neubauer, haben Sie mit ihrer radikalen Klima-Rhetorik womöglich auch Menschen verschreckt? Wie es sich anfühlt, umfassend entfremdet zu sein, von der eigenen Heimat, das hat mich noch nie jemand gefragt. Wie es uns eigentlich geht, als Menschen, als Eltern, Kindern, als atmende Organismen auf einem schwankenden Planeten? Als, wie Bruno Latour es in seinem Terrestrischen Manifest nennt: „Erdverbundene, inmitten von Erdverbundenen”? Auch nicht.

Um diese Dynamik in der Klimadebatte zu durchbrechen, wäre es zu kurz gegriffen, sich erneut drauf zu stürzen, um jeden Preis die Wörter „Nachhaltigkeit”, „ökologisch” oder „Klima” an existierende Gespräche anzudocken, wie ein ungebetener Gast. Solange die Erde ausschließlich als „Produktionsfaktor” behandelt wird, wie Latour es nennt, ihre Lebendigkeit und Bedürfnisse verschwiegen und weggewischt werden, finden auch wir Menschen in unserer Lebendigkeit nicht statt, sondern werden zu dem reduziert, was man abfällig als ‚Verbraucher‘ bezeichnet. Wir werden zu einer Teilnahmslosigkeit verdammt. Ökologische Debatten werden den Kern nicht treffen, und für immer ein Dasein als Nebensächlichkeit fristen.

Unsere Beziehung zur Welt retten

Stattdessen muss es um die Frage gehen: Wie kann eine Erdung von Klimadebatten an sich aussehen? Wie kann die Erde als Organismus – und damit auch wir Menschen – wieder einziehen in ein politisches Verhandeln der Welt? Wie können unsere Fähigkeiten zu erhalten statt des andauernden Verbrauchens nach vorne gestellt werden? Wie kann ein Sprechen über die Welt, die Ökologie, das Klima von Leben und Nähe gekennzeichnet sein und nicht von Leblosigkeit und Distanz? Wie würde es aussehen zu begreifen, dass es gar nicht die Welt ist, die gerettet werden muss. Sondern unsere Beziehung zur Welt?

Auf dem Gipfel machen sich die meisten Menschen bereit für die Abfahrt, die allermeisten haben besseres Equipment als ich, bessere Skier und mehr Erfahrung. Nervös drehe ich meinen Helm noch enger, jetzt, mit Blick auf den Hang und die Gruppe um mich herum halte ich es für eine Wahnsinnsvorstellung, auch nur einen Schwung zu fahren. Worauf sollte ich mich bitte verlassen? Meinen Verstand? Sorgfältig stellen wir uns an der Kante auf, einer nach dem anderen stößt sich ab. Danach hören wir sie nur, die Skier auf dem Eis, beim Aufprall, rechts ein Schwung, links ein Schwung, mit einem langen Schaben kommen sie zum Stehen.

Ich bin dran. Ich rutsche nach vorne, meine Skispitzen ragen über die Kante hinweg, darunter ist nichts, darunter ist alles.

Der Wind rauscht, die Welt strahlt in Weiß, in meinem Kopf herrscht Endzeitstimmung. Ich stoße mich ab.

Wenn die Ökologie aus der Peripherie des Diskurses herausgeholt und dorthin gebracht wird, wo sie hingehört, nämlich in das Zentrum unserer Existenz, dann senkt das noch keine einzige Emission. Aber es könnte ein Ausgangspunkt sein für eine ökologische Debatte, die nicht beim nächsten Preisanstieg von erneuerbaren Energien entscheidet, dass sich Klimaschutz jetzt doch nicht mehr lohnt. Es könnte ein Teil werden von einer realistischen Perspektive auf die Welt, eine belastbare Ausgangslage politischen Handelns. Und dabei lohnt sich jeder Schritt, jede Unterhaltung, jede Erwähnung. Die Autorin Adrienne Maree Brown brachte es auf die bestechende Formel: „What we pay attention to grows.” Unsere Aufmerksamkeit lässt Dinge wachsen. Jedes bisschen Leben, dass in eine vertrocknete und weltfremde Debatte hineingetragen wird, wird sich vermehren.

Bloß nicht zurücklehnen!

„Wenn Menschen in ungewohntem Terrain Angst bekommen, gibt es eine goldene Regel: Auf keinen Fall nach hinten lehnen.”

Das erklärte ich etliche Male, Kleinkindern, Sportstudenten, zerstrittenen Familien, einem 80-jährigen Schachprofi. Nach der Schule hatte ich eine Ausbildung zur Skilehrerin gemacht. Ursprünglich wollte ich so vor allem das Skifahren finanzieren, letztendlich unterrichtete ich über Jahre hinweg immer wieder, erst nach der Schule, später parallel zum Studium.

Die Sache mit der Rückenlage passiert jedem irgendwann, es ist ein logischer Impuls, sich zurückzuziehen, etwa wenn es steil wird. Doch damit macht man alles schlimmer. Wer sich nach hinten lehnt, beschleunigt automatisch, dann lehnt man sich oft noch weiter zurück. Meistens verliert man dann die Kontrolle.

Neben dem Sprechen über die Welt muss es um das Handeln gehen. Die Welt dreht sich immer schneller, die Krisen überschlagen sich, die Herausforderungen stapeln sich - und der Reflex in der Politik: Nach hinten lehnen, Rückzug. Die Wirtschaft schwächelt, also muss das Klima warten, die Rechtsextremen erstarken, also stacheln wir sie nicht zusätzlich mit mehr Klimaschutz an, wir müssen aufrüsten, also kürzen wir Klimabudgets.

Panikmache wird jenen vorgeworfen, die mit Blick in eine überalternde Gesellschaft einwerfen, man müsse neben der Frage der Rentensätze womöglich die Frage adressieren, bis zu wie viel Grad besagte Renten überhaupt bezogen werden können. Und überhaupt, haben die Ökos es nicht verstanden?

Der Gedanke, dass eine gesunde Erde nicht das Ende, sondern der Anfang, die Grundlage aller Entwicklungen ist, wirkt derzeit, als käme er aus einer anderen Welt. Und in gewisser Weise tut er das auch. „Man macht sich gar nicht klar genug, dass die gesamte Politik der Gegenwart auf das Problem der Klimaleugnung fokussiert ist.” Notiert Bruno Latour dazu. Vor allem „die Gleichgültigkeit gegenüber Fakten” sei dabei „essenziell”, denn nur so ließe sich die „geopolitische Gesamtsituation” ununterbrochen verschleiern.

Dem zugutekommt die zunehmende Verzagtheit der ökologisch Bewegten selbst. Auch sie drohen sich mehr und mehr zurückzulehnen, aus Angst vor den Klimafolgen, aus Enttäuschung gegenüber einer öffentlichen Debatte, aus Verzweiflung nach so vielen Versuchen, etwas zu ändern. Auch hier lässt sich eine Verunsicherung und Verhärtung beobachten, eine alles einnehmende Suche nach belastbarer Hoffnung.

Wer sich in ungewohntem Terrain behaupten möchte, und mehr noch, wer durch den Schnee hindurch surfen will, muss die Angst überwinden, muss sich statt nach hinten nach vorne lehnen. Das geht nur, wenn man flexibel bleibt, in Bewegung, keine Versteifung in Rückenlage, sondern die Arbeit mit dem ganzen Körper, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Das Ziel bleibt die ganze Zeit im Blick. Wenn es gut läuft, findet man einen eignen Rhythmus, der einen nahezu symbiotisch mit der Natur vom Berg ins Tal trägt.

Von außen sieht das federleicht aus. Und wenn man sich konzentriert, wenn man übt, wenn man sich nicht klein machen lässt, dann fühlt es sich irgendwann auch federleicht an.

Was braucht es, um die existenzsichernde Welt zu erhalten?

Statt sich kleinzumachen, nach hinten zu lehnen, gilt es also, sich nach vorne zu legen. Bloß: Wo ist vorne in der Klimadebatte? Der erste Anhaltspunkt: Es soll nicht mehr um die Vernichtung von Existenz gehen, sondern um ihren Erhalt. Was zeichnet eine solche Existenzpolitik aus? Sie würde im Zentrum stehen, man würde sich aufrichtig der Wiederentdeckung einer lebendigen Welt stellen. Die Existenz allen Lebendigen würde man dorthin setzen, wo sie molekular und planetar gesehen steht: Im Kern aller Dinge, als Grundlage von Leben und Handeln. Das heißt nicht, dass das Klima, Ökologie, Natur und Menschen in dieser vielschichtigen, globalisiert-digitalisierten Welt die einzig relevanten Themen wären. Man würde bloß die Reihenfolge an die Realität anpassen: Statt am Ende der Haushaltsverhandlungen festzustellen, dass fürs Klima das Geld nicht reicht, würde man sich am Anfang fragen: Wie können Investitionen so organisiert werden, dass sie - in Summe - die lebendige Welt und damit uns erhalten?

Statt sich als Zivilgesellschaft zufriedenzugeben mit halbgaren Versprechen potenzieller Treibhausgasreduktionen, würde man sich rigoros ehrlich machen und fragen: Was braucht es, um die ökologische, die lebendige, die existenzsichernde Welt zu erhalten? Und eben dort sollte man dann die Zivilgesellschaft finden.

Meine ersten Skischüler waren ein Ehepaar aus Los Angeles. Als ich mich als Luisa aus Hamburg vorstellte, riefen sie: „Fantastic, a real local”. Ich ließ das und die 1300 Höhenmeter zwischen Elbmündung und Tiroler Alpen unkommentiert. Die beiden wollten innerhalb von vier Stunden lernen, wie man eine schwarze, also eine besonders steile Piste herunterkommt, bisher waren sie vor allem den kleinen Hang neben dem Schlepplift heruntergefahren, im Schneepflug mit zusammengedrückten Skispitzen. Das Skifahren zu lernen, insbesondere als erwachsene Person, ist eine frustrierende Angelegenheit. Ungeschönt stellt sich die eigene Kondition als unzuverlässig heraus, strahlende Sechsjährige in Dino-Schneeanzügen ziehen gnadenlos an einem vorbei.

Scheitern und dabei handlungsfähig bleiben

Die erste und vielleicht größte Kunst meiner Arbeit, das stellte sich schnell heraus, war es, die Liebe zu wecken für einen Modus des Scheiterns, des Wiederaufstehens und des Weitermachens. Der bewussten Verschiebung, weg von dem unerreichten Ziel, hin zum hier und jetzt, und den klitzekleinen, im Zweifel undankbaren, nicht immer erfolgreichen Schritten, die getan werden müssen, die Kultivierung einer Mentalität, die das Dazwischen schätzt, zwischen Berg und Tal, zwischen Freiheit und Fall, zwischen „es sieht so leicht aus“ und „es ist so schwer“. Dabei geht es nicht darum, den Gipfel, die Ziele aus den Augen zu verlieren, sondern darum, sich vom Blick des entfernten, schier unerreichbaren Gipfels nicht in eine Ohnmacht treiben zu lassen.

Eine Idee davon, wo man hinkommen möchte, bleibt wichtig. Ansätze einer existenzsichernden Politik und Ökonomie gibt es bereits, man denke etwa an das Konzept der planetaren Grenzen, entwickelt von den Forschern vom Potsdam‑Institut für Klimafolgenforschung, oder die Idee der Donut-Ökonomie, von Kate Raworth skizziert, in der es gleichzeitig um die Sicherung des sozialen Fundaments des Zusammenlebens und der ökologischen Rahmenbedingungen geht. Bloß tendieren Verhandlungen über Zielsetzungen stets dazu, die Frage zu überdecken, wie man denn eigentlich vorankommen möchte. Dabei ist es alles entscheidend, einen politischen und gesellschaftlichen Modus zu entdecken, bekannt und berühmt zu machen, der Existenzen verteidigt und es den Menschen so leicht wie möglich macht, nicht gegen sich selbst und gegen die Welt zu leben, sondern miteinander, füreinander. Denn zwischen der Welt, wie sie ist, und den Welten, die wir uns wünschen - liegen Welten. Also muss man das Dazwischen in aller Unzulänglichkeit, in allen Defiziten lieben lernen.

Es gibt eine Übung beim Skifahren, die Kinder lieben und Erwachsene hassen. Das Hinfallen. Die Kinder jubeln dabei, Erwachsene finden es fürchterlich. Sie können sich nicht vorstellen, dass man jemals wieder hochkommt, wenn man einmal im Schnee sitzt, geschweige denn liegt. Wer Angst hat zu fallen, aus Sorge vor dem, was danach kommt, bleibt ewig hinter den eigenen Möglichkeiten. Wer einmal den Dreh raus hat, blickt anders auf den Berg. Wovon ich den verzagten Erwachsenen erzähle, ist nicht die körperliche Technik der Kinder, sondern ihre Haltung. Oftmals lachen sie nämlich beim Hinfallen. Wer beim Hinfallen nicht lachen kann, der vergisst irgendwann auch dann zu lachen, wenn alles rund läuft.

Es ist niemand anders als die natürliche Welt, die uns jeden Tag vom Scheitern erzählt. Wie viele Eicheln wirft eine Eiche jedes Jahr ab und aus wie vielen wächst niemals ein neuer Baum? Dennoch erlebe ich gerade unter den ökologisch Bewegten viele, die sich fragen, ob man es denn überhaupt nochmal versuchen sollte. Und dahinter, wie so oft: Weniger die Angst vor dem Versuchen, sondern die Angst davor, noch einen Rückschlag zu erleben. Umso wichtiger ist, das Wiederaufstehen zu üben, als integralen Bestandteil des Handelns. Es könnte ein Element werden einer Existenzpolitik der Praxis.

Widersprüche umarmen

Ein weiterer Aspekt wäre die Umarmung der Widersprüche. Weil jede und jeder bewusst oder unbewusst Jahre oder jahrzehntelang an der Erde vorbeigelebt hat, ist jeder Schritt raus aus der Entfremdung ein Widerspruch zu den Schritten davor. Für eine Existenzpolitik hieße das: Der Mensch als Teil der natürlichen Welt und der Mensch als Teil einer diese Welt zermürbenden Realität würden nicht gegeneinander ausgespielt. Statt blindlings mit Industriearbeitsplätzen gegen Klimaschutz zu argumentieren, würde man fragen, ob nicht auch jeder Mensch in der fossilen Industrie ein Anrecht hat, dort die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, wo für und nicht gegen die Erde gearbeitet wird. Ob nicht, im Angesicht der geteilten Menschlichkeit und aus Respekt füreinander, nach Wegen gesucht werden sollte, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen.

Ich habe damit gehadert, in diesem Text so öffentlich vom Skifahren zu sprechen, bin ich mir doch der ökologischen Belastung dessen bewusst. Darf ich beides sein, Aktivistin und Skifahrerin? Zu sehr hat der Klimaschutz bisher auf die reine Lehre, auf den puristischen Aktivismus gesetzt, jede Abweichung davon ein kalkulierter Shitstorm. Wie befremdlich, sind es doch gerade die Momente der inneren Zerrissenheit, die die eigentlichen Fragen offenlegen. Wenn es darum gehen soll, durch politisches Handeln Verbundenheiten zur Welt zu entdecken und zu verteidigen, wäre es fatal, den Eindruck zu stärken, die Teilhabe daran wäre nur einigen, denen mit dem scheinbar richtigen Leben vorbehalten. Eben dies würde die Existenzpolitik zu einer Subkultur verdammen, die sich durch maximale Abgrenzung vom Mainstream und der Mehrheitsgesellschaft definiert. Statt um Subkultur sollte es um ein politisches Projekt mit Anspruch an Anschlussfähigkeit und Menschlichkeit gehen. Wie weit wir damit kommen und wohin uns das bringt, das bleibt auszuhandeln. Und das ist eine gute Nachricht.

Als ich das letzte Mal auf Skiern stand, vor zwei Jahren, stellte ich fest, dass der Winter anders riecht. Der Geruch von kaltem Eis war dem von vermoderndem Gras und nasser Erde gewichen. Die Touren von früher wirkten weit weg und die Kinderkuren meiner Mutter prähistorisch. Seitdem ich Klimaaktivistin bin, bin ich wenig gefahren. Weil mir die Zeit fehlt, weil der Schnee fehlt, weil mich die fehlende Nachhaltigkeit stört. Weil ich anders auf die Berge gucke. Aber lieben tue ich all das immer noch, in aller Widersprüchlichkeit, in aller Verbundenheit.

Für mich wird es niemals darum gehen, eine perfekte Welt zu erschaffen oder ein perfektes Land, schon gar nicht den perfekten Menschen. Sondern anzukommen, in uns und in der Welt. Es ist schließlich alles, was wir haben.