Ein "Familiendrama" ist höchstens ein Streit über den Hausputz, aber keinesfalls ein Dreifachmord an Frau und Kindern.

Für einen angeblichen "Friedensplan", wie ihn US-Präsident Donald Trump für Israel angekündigt hat, müssten zumindest alle befragt worden sein, die Frieden schließen sollen.

Und kann man wirklich noch verharmlosend von einem "Klimawandel" sprechen, wenn wir – wissenschaftlich untermauert - eher auf eine Klimakatastrophe zusteuern?

Oder: Die Frage, warum das unpassende Wort "Kinderpornographie" noch immer benutzt wird:

Botschaften hinter den Begriffen offenlegen

Wie wir über die Dinge reden, prägt oft auch, wie wir die Dinge behandeln. Und wie wir sie behandeln, zeigt sich oft auch in der Sprache. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu schauen, wie wir beides tun. Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende und alle, die mit beidem zu tun haben. Oft sagen sie das eine, meinen aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes.

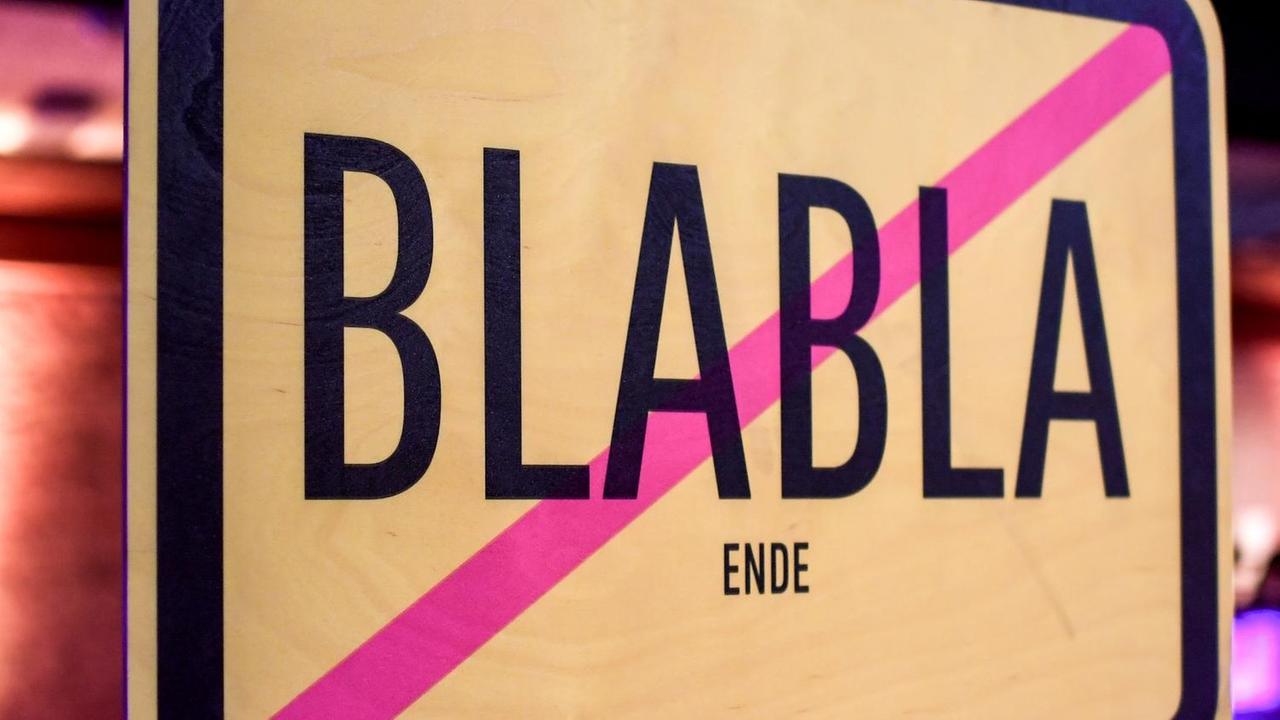

Die neue Rubrik bei @mediasres hinterfragt solche Begriffe. Wir erklären, welche Absicht damit verbunden sein kann und welche sprachlichen Alternativen es gibt. Kurz und knapp zeigen wir auf, worin der Unterschied zwischen Sagen und Meinen besteht.